現代音楽界のレジェンド、I.アルディッティにきく 作曲家との50年を振り返るプログラム

今年で結成50周年――現代音楽の世界で常に第一線に立ち続けてきたレジェンド、アルディッティ弦楽四重奏団。ケージやクセナキスやシュトックハウゼンら同時代の重要な作曲家たちによる、数百もの作品をこれまでに初演してきたその功績は計り知れません。その中心人物、アーヴィン・アルディッティはこの8月下旬に行なわれる恒例のサントリーホール サマーフェスティバルのプロデューサーとして登場し、アルディッティ弦楽四重奏団もこれまでの総決算ともいうべきプログラムでコンサートを行ないます。以下、アーヴィン・アルディッティへのメール・インタビューでその魅力に迫りました。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

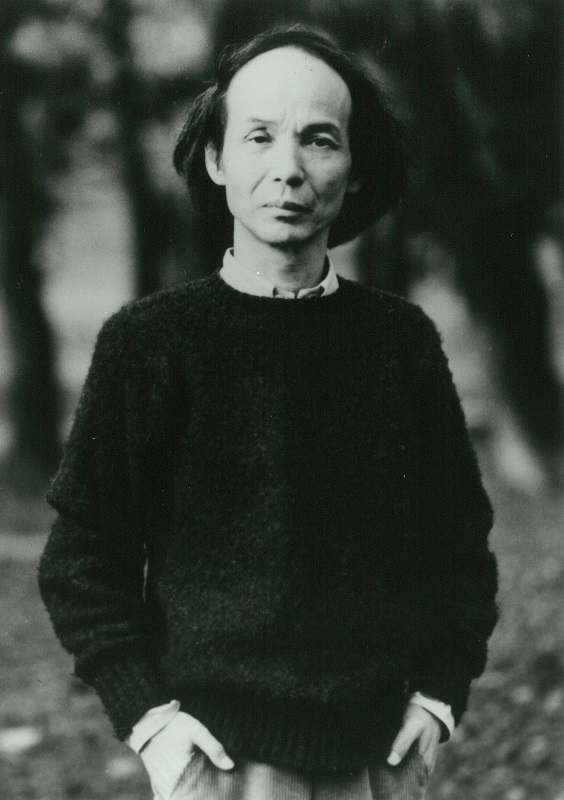

アーヴィン・アルディッティは現代音楽の世界で最も重要な演奏家の一人であり、アルディッティ弦楽四重奏団の第一ヴァイオリン奏者としての伝説的なキャリアに加え、多くのソロ作品にも生命を吹き込んでいる。

1953年ロンドンに生まれ、16歳で英国王立音楽院に入学。76年にロンドン響に入団し、2年後に25歳でコ・コンサートマスターに就任したが、在学中の74年に結成したアルディッティ弦楽四重奏団に専念するため、80年に退団した。

アスコ・アンサンブル、コンセルトヘボウ管、バイエルン放送響、パリ管、BBC響、アンサンブル・モデルン、ロンドン・シンフォニエッタなど多数の著名オーケストラやアンサンブルと共演。多くの協奏曲を演奏し、とくにリゲティやデュティユーらから高い評価を得ている。また自身のために特別に書かれた作品—クセナキス「

ドクス・オーク」、ファーニホウ「地形」、細川俊夫「ランドスケープⅢ」などを世界初演した。

ソロの録音も多い。カーター、ファーニホウ、ドナトーニなどの作曲家によるソロ・ヴァイオリン作品のCDや、ノーノ「ラ・ロンタナンツァ」は数々の賞を受賞。また、アメリカのレーベルModeのケージ・ヴァイオリン音楽全集シリーズの一環として録音した「フリーマン・エチュード」は音楽史にその名を刻んでいる。ベリオの「セクエンツァ」の録音はドイツ・シャルプラッテン賞や、イタリアの音楽誌アマデウスの最優秀現代音楽作品賞を受賞した。

2017年にはパリでシャルル・クロ・グランプリ・イン・オノレム(生涯功労賞)を授与された。また13年にアルディッティと作曲家ロベルト・プラッツによる書籍『The Techniques of Violin Playing』がべーレンライター社から、そして23年にはマインツのショット社から自著の伝記が発売。この本には、現代音楽演奏の約50年にわたる出来事が生涯にわたって網羅され、彼が関わった25人の作曲家についての詳細な情報が掲載されている。

©Manu Theobald

最初に日本に招待してくれたのは武満。一緒に天ぷらを食べた

――1988年に最初の来日のきっかけを作ったのが武満徹だったとのことですが、武満との印象的な会話や思い出がありましたら、具体的にお教えください。

アーヴィン・アルディッティ(以下A) 1988年に武満は、彼自身のプロデュースする「ミュージック・トゥデイ」という企画に私たちを招待してくれたのでした。

1988年、ロンドンから成田経由で長旅を終え、飯田橋のエドモント・ホテルに到着するやいなや、武満は私たちを歓迎してくれました。

私たちが荷をほどきシャワーを浴びると、ホテルの近くの天ぷら屋に招待してくれました。他にも色々ありますが、彼と一緒に床に座って天ぷらを食べたことを思いだします。穏やかな物腰でありながら、芯のとても強い人物であったことを覚えています。

私たちはこの関係がずっと続くものと思っていましたが、あまりにもそれは短かった。1995年9月に私たちが東京を訪れた際、彼が重病であることを知らされ、病院にお見舞いに行きました。私たちは、一緒にやってきたことのさまざまな思い出を語り合いました。

東京に生まれる。15歳ころに陸軍の宿舎で聴いたリュシエンヌ・ボワイエの「聞かせてよ愛の言葉を」で音楽に目ざめ、1948年から清瀬保二に作曲を師事。50年ころ、湯浅譲二らと芸術家団体「実験工房」を結成、劇音楽、放送用音楽、テープ音楽も発表する。たまたま耳にしたストラヴィンスキーが称賛した「弦楽のためのレクイエム」(57)、ユネスコ国際音楽評議会主催のコンクールで入賞・受賞した「環礁」(62)、「テクスチュアズ」(64)、そしてニューヨーク・フィルハーモニック創立125周年を記念して委嘱された琵琶、尺八、オーケストラのための「ノヴェンバー・ステップス」(67)で国際的な評価を確立、日本の作曲家として未曾有の名声を獲得した。前衛的技法を独自に応用した60年代までの作品は、ときに峻厳な印象を与えるが、70年代後半以降のとりわけ水、夢、雨に着想を得た作品では、瑞々しく豊麗で耽美的な響きを追求。ポップで洒脱な「うた」のシリーズ、100以上の映画、放送用音楽の作曲、現代音楽祭「今日の音楽祭」の企画・構成(73~92)、サントリーホールの国際作曲委嘱シリーズの監修(86~98)を通して、日本の音楽文化に果たした貢献は多角的かつ厖大である。[平野貴俊]

作曲家と共に生み出された 豊饒な作品世界

――今回の演奏曲目のいくつかについてお教えください。

ジョナサン・ハーヴェイ(1939-2012)の「弦楽四重奏曲第1番」は美しい作品ですが、真顔で冗談を言うような、ユーモアや遊びの要素もあるように思われます。それはイギリス的なものなのでしょうか? それともあなた自身の特徴?

A これは私たちのために書かれた最初の作品でした。あなたの言う通り、この曲にはユーモアと遊び心があります。英国的なユーモアは確かに私の気質ですが、ハーヴェイについてはわかりません。

彼はとてもいい人で、仕事に対しては真面目でした。私よりもずっとスピリチュアルな人で、もし自分が宗教に帰依するとしたら、それは仏教だと言っていました。しかし彼は「仏教徒の作曲家」という紋切型で見られたくはなかった。仏教は、その後の彼の音楽において、ひじょうに顕著なものとなりましたが。

ある晩、私の家で夕食をとり、ワインを何杯か飲んだ後、ジョナサンは私に、天使がシンセサイザーの上に座っているのを“見た”ことがあると明かしました。そのとき私は「Have you seen anyone about this?」と尋ねました。これは英国的な皮肉で、「君は誰か(精神科医)に相談した?」という意味です。

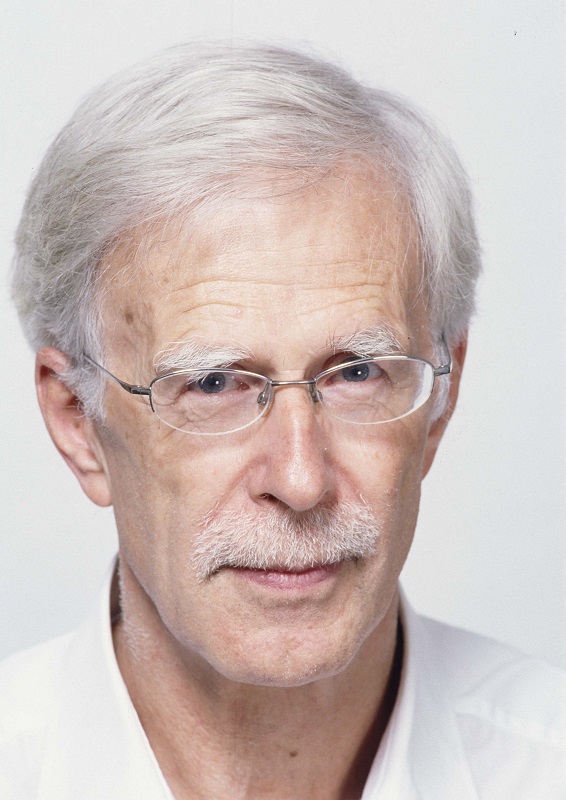

サットン・コールドフィールド(イギリス)出身。聖歌隊を経て、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで学ぶ。ブリテンの勧めにより、エルヴィン・シュタインとハンス・ケラーに師事。グラスゴー大学とケンブリッジ大学で博士号を取得。プリンストン大学でバビットにも学び、1960年代半ばにはシュトックハウゼンと出会い刺戟を受ける。70年代からテープを用いた創作を始め、ブーレーズによって設立直後のIRCAMに招かれる。ここで作曲された15人の奏者と4チャンネルテープのための大作「バクティ(帰依)」(82)は、ハーヴェイが終生関心を寄せ続けた精神世界とりわけ仏教思想を、セリアリズムと電子音響を用いて表現した記念碑的作品であり、そこで行なわれた倍音列の処理はまた、当時出現してまもないスペクトル楽派に彼が親しむきっかけともなった。同じく仏教思想に触発されたオーケストラとエレクトロニクスのための「スピーキングズ」(2008)では、円熟した筆致が生む気高くも浮遊感に満ちた響きのなかに、精神世界とテクノロジーを仲介する独自の音楽世界を昇華させた。サントリーホール国際作曲委嘱シリーズでは「80ブレス・フォー・トウキョウ」(10)を作曲。[平野貴俊]

©Maurice Foxall

――ヘルムート・ラッヘンマン(1935-)の「弦楽四重奏曲第3番」のタイトル「グリド」は、イタリア語で「叫び」という意味ですが、いったいこれは何の叫びなのでしょうか。まるで未知の怪物のうなり声か、切り倒される樹木の軋みのような音が聞こえますね。

A 「グリド」はラッヘンマンの前2作とは異なり、おもに通常のピッチで演奏されます。そのため、前2作のようにノイズ音を使うことはありません。

もちろん、最初の2つの弦楽四重奏曲を聴いたことのない人には、第3番の「グリド」で時折聞こえるノイズが、むしろ蜂の群れを増幅させたようなものに感じられるかもしれません。

「グリドGrido」 はイタリア語で叫びという意味ですが、実は当時のアルディッティ弦楽四重奏団のメンバーの頭文字GraemeRohanIrvineDOvからとったものでもあります。このタイトルは、私たちのアイデンティティを強く感じさせてくれます。この作品とタイトルは、前の2作よりもずっと音響的な作品を、という私のリクエストに直に応えたものです。

シュトゥットガルトに生まれる。同地の音楽大学でヨハン・ネポムク・ダーフィトらに学んだ(1955~58)後、ヴェネツィアでノーノに師事(58~60)、62年にヴェネツィア・ビエンナーレとダルムシュタット国際現代音楽夏期講習で作品が初演される。「temA」(68)を境に、特殊な音(管楽器のキーを叩く音、息の音など)を活用し始め、チェロのための「プレッション」(69~70)では、日常生活において耳障りと感じられる擦過音を大胆に提示。楽音に対する先入観を排除し、白紙状態の耳で音そのものの質を感取することを促した。さらには先入観を形づくる歴史や社会といった装置にも目を向け、クラリネットとオーケストラのための「アッカント」(75~76)では工芸品のごとく細部まで磨き抜かれた数々の異質な音に、モーツァルトの「クラリネット協奏曲」を対比。長年の奏法の探究はオペラ「マッチ売りの少女」(90~96/2000)に結実した。8本のホルンとオーケストラのための「マイ・メロディーズ」(16~18/19)のまろやかな音響はさらなる円熟を示す。約半世紀に及ぶ教育活動ではマーク・アンドレらを育てた。サントリーホール国際作曲委嘱シリーズでは「書」(2003~04)を作曲。[平野貴俊]

©Giovanni Dainotti

関連する記事

-

レポートサントリーホールが2026年に開館40周年 記念事業のラインナップ発表

-

イベント3~6歳対象「いろいろドレドレvol. 9 ねいろづくしのたからばこ」が7月25...

-

インタビューサントリーホール~世界最高峰から子ども向けまで良質なコンサートに触れる晴れ舞台

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest