ケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

第19回ショパン国際ピアノコンクールの審査員の方々に、ファイナル開催期間中にインタビューしました。第4弾は、ケヴィン・ケナー。審査の現場から見えてきた演奏の本質や、ショパンを学ぶ際に次世代のピアニストに大切にしてほしいこととは?

フランス文学科卒業後、大学院で19世紀フランスにおける音楽と文学の相関関係に着目して研究を進める。専門はベルリオーズ。幼い頃から楽器演奏(ヴァイオリン、ピアノ、パイプ...

1990年のショパン国際ピアノコンクールで最高位(1位なしの2位)を獲得し、2010年から審査員を務めるピアニスト、ケヴィン・ケナー。インタビューでは、演奏を評価する際にもっとも重視していること、そして次世代のピアニストに伝えたいショパン解釈の過程について、率直な言葉で語ってくれました。

アメリカ出身。1990年、第12回ショパン国際ピアノコンクールで第2位(1位なし)入賞。同年、ロンドンのテレンス・ジャッド国際コンクールで第2位、モスクワのチャイコフスキー国際コンクールで第3位にも入賞している。レオン・フライシャー、カール=ハインツ・カンマーリングらに師事。レナード・バーンスタインのもとで研鑽を積んだ。室内楽・録音活動も豊富で、ショパン作品の録音は高い評価を受けている。現在はマイアミ大学フロスト音楽院教授。ショパン国際ピアノコンクールおよびブゾーニ国際ピアノコンクールの審査員を務めている。

どのようなビジョンを持ったピアニストなのかを重視する

——審査するうえで、もっとも大切にしている基準は何でしょうか?

ケナー これは、これまであまり誰にも話したことがないのですが……。

確かな出典があるわけではないのですが、どこかで聞いた言葉がずっと心に残っています。おそらく、アメリカで先住民と入植者が共存していた時代にさかのぼる言葉だと思いますが、「白人はアイデアを持ち、先住民はビジョンを持つ」というものです。

私は、提示されるアイデアに感心することがよくあります。実際、このコンクールでも、作品の形づくりや構成の仕方において、非常に独創的で優れたアイデアを示す演奏がたくさんあります。しかし最終的に、それらを超えてくるのは、もっと深いところ――核となる部分から立ち上がってくる「ビジョン」を持ったピアニストだと私は思います。

音楽とは何でしょうか。音楽は、アイデアを寄せ集めたものではありません。音楽とは「体験」です。演奏者が舞台上で本当に音楽に動かされ、心からわくわくしているかどうかは、感じ取れるものです。

音楽体験そのものが前面に現れるとき、私たちは「優れたアイデア」を考えることをやめてしまいます。なぜなら、心を動かされてしまうからです。それは伝染し、魅惑的で、私たちはただ、その世界に連れていかれてしまう。これこそが、私にとって最も重要な評価基準です。

もし音楽がアイデアだけのものなら、AIにもできるでしょう。しかし、そのビジョンに本当に触れることができるのは、人間だけです。ですから私は、常に自分に問いかけます。

「このピアニストのビジョンは何だろうか」、「彼/彼女は、どんな音楽体験をしているのだろうか」「私はそれを理解できるか、共感できるか、何かが響いてくるか」。

もちろん、アイデアの面でも、舞台上で強いカリスマ性を持つピアニストはいますし、説得力のある音楽的レトリックを熟知している人もいます。演奏技術において、驚異的な完成度を示す人もいます。しかし、たとえ一流の演奏家でなくても、そのビジョンによって聴き手を演奏に引き込んでしまうことがあります。そういう演奏は、決して忘れません。

私はこのコンクールを通して、そうした演奏から多くのことを学んできました。普段は演奏を聴きながらたくさんメモを取ります。まず「何を感じたか」を書き、それを理解し、検証しようとします。時には楽譜を見て、根拠を探すこともあります。でも、ときどき、あまりにも魅力的な演奏に出会うと、何も書けなくなることがあります。それでいいのだと思います。

結局、音楽とはそういうものではないでしょうか。そうした芸術家こそが、音楽界や社会にもっとも大きな影響を与える存在になる。音楽が本来持っている力——文化を変えていく力を体現する大使なのだと思います。

ケナー ここで、もう一歩踏み込むとすると、私は「文化」についてよく考えます。私たちは文化を守ろうとしますし、実際、私たちは文化の世界で仕事をしています。

しかし、偉大な芸術家は「文化人」ではない、と私は思います。文化とは、“学ぶもの”なんですよね。「この曲はこう弾く」「こういう様式だ」——そうしたものは、家庭や学校で先生や親から学ぶものなんです。

けれども、芸術家は、学んだ文化をそのまま再現する存在ではありません。芸術家は、「教えることのできないもの」を語ることができる存在です。

そして、十分に強い声を持った芸術家は、文化そのものを変えることがあります。それはとても重要なことです。時代とともに変化しない文化は、死んだ文化、化石のようなものだからです。

だからこそ、私たちには、既存の枠組みや「当たり前」に挑む芸術家が必要なのです。ただ受け継いで、繰り返すだけでは意味がありません。

……すみません、長い答えになってしまいました。一文にまとめるなら、「ケヴィン・ケナーは文化が嫌いだ」ということですね(笑)。

楽譜を包括的に理解しすることが優れた解釈への出発点

——次の世代がショパンの音楽を学ぶときに大切にしてほしいことは何だと思われますか。

ケナー 次の世代に何を大切にしてほしいか、ですか。そうですね……これは、正直言って答えるのがとても難しい質問です。

私は教師として、常に若い音楽家たちと接していますし、彼らはよくショパンの音楽を持って私のところに来ます。特にこの世代において——いわば「スーパースターという人格崇拝」のようなものが存在している今、音楽を学ぶ学生にとって重要なのは、解釈を発展させていくための正しいプロセスを踏むことだと強く感じています。

そのプロセスは、まず楽譜を包括的に理解することから始まります。ショパンの場合は、楽譜だけでなく、さまざまな資料も含まれます。彼が私たちに伝えようとしているメッセージは、楽譜の中にある小さな手がかりとして与えられているのです。

そこから出発し、尊重し、楽譜に基づいた判断を下していくこと。これこそが、優れた解釈への出発点です。終着点ではありません、始まりなのです。学生たちは、まずその方向へ導かれる必要があると思います。

ケナー そのうえで、楽譜の背後にあるメッセージ、つまり、そこに書かれた音符や指示が何を指し示しているのかを考えなければなりません。それらは、決してそのままでは簡単に理解できるものではありませんよね。しかし私にとっては、こうしたアプローチこそが、単に「責任ある」だけでなく、最終的には、将来私たちが愛し、心に残り続ける解釈へとつながるものだと思うのです。

なぜなら、それらの解釈は知的であり、エゴではなく謙虚さから出発しているからです。そして最終的には、学生を解放します。楽譜を知り、ショパンの意図について深く考え抜いたあとでこそ、本当に通用する解釈を自由に探求できるようになるのです。

それとは逆に、人格や個性ばかりが強調され、自分自身の願望や欲求を楽譜に注入したり、押しつけたりするようなやり方もありますが、それはショパンの望んだものを反映していないかもしれません。私は、そこには人工的なものを感じますし、それが音楽家や聴衆にとって長く評価され、残っていく解釈につながるとは思えません。

ショパンは楽譜の版論争や1500人収容のホールを見たらどう思うか?

——もしショパン自身が、このコンクールを見たとしたら、どのように感じると思われますか。

ケナー 彼は、多くのことに仰天するでしょうね(笑)。

まず思い出すのは、あるチェコの画家が描いた絵です。建物の階段にショパンが座っていて、「ショパン国際ピアノコンクール」というポスターが貼られており、そこには「フレデリック・ショパン、第4位」と書かれているんです。彼は「自分のコンクールですら優勝できなかったのか」と言わんばかりの表情で座っている。

おそらくショパンは、自分自身のコンクールではあまりうまくいかなかったでしょうね。残念なことですが、時代は変わり、価値観も変わったということです。

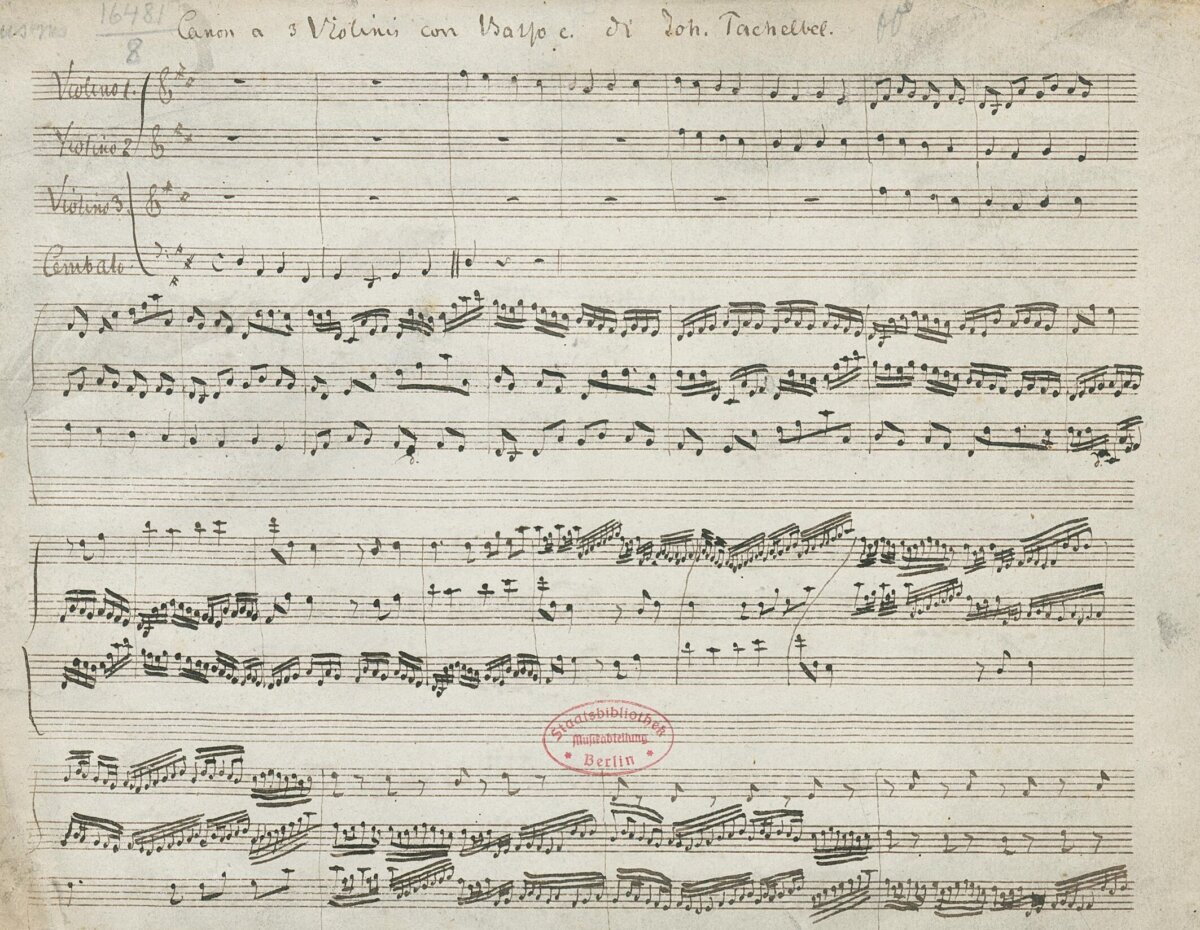

それからもう一つ。たとえば、近年のショパンの楽譜資料への関心――3つの異なるソースがあるとか、エキエル版を使うのか、パデレフスキ版を使うのか、そういったことについて、ショパン自身はどう思うでしょうか。

音楽を、楽譜に固定されたものとして考えること自体を、彼はかなり奇妙に感じたかもしれません。彼の音楽観は、明らかにもっと流動的なものでしたから。

ですから、あまりにも楽譜に縛られ、あまりにも文字通りで、ページ上の小さな記号の背後にある意味を見ようとしない演奏を聴くと、ショパンは、想像力を使おうとしない演奏家に失望したのではないかと思います。

一方で、現代のピアニストたちの圧倒的なテクニック、あの完成度の高さには、きっと感心したでしょう。ただ同時に、多くのピアニストがリストやタールベルクのように演奏している、つまりヴィルトゥオーゾ的側面にばかり関心を持っている、と感じたかもしれません。

それから、彼は自分の音楽が1500席もあるホールで演奏されるという発想を、きっと嫌がったでしょうね。ワルシャワ・フィルハーモニーって、そのくらいの客席数ですよね? 彼の音楽は、そんな大きなホールに属するものではなく、場違いと言えるでしょう。彼の音楽は、小さな部屋で、親密な集まりの中でこそあるべきものです。

ですから、もし彼が今日の状況を見たら、本当に唖然とすることがたくさんあると思います。でも、きっと嬉しく思うこともあるでしょう。彼を称え、彼の音楽を祝っている、という事実——それはとても特別なことです。

昨日、彼の命日を記念するコンサートに行きましたが、ピアノ独奏でモーツァルトの《レクイエム》を聴くことができて、とても胸を打たれました。おそらくショパンは、あの作品の一部を、自分で編曲してピアノで弾いていたのではないか、などと考えていました。オーケストラ付きの原曲ももちろん大好きですが、彼が愛した音楽を、あのように親密なピアノ演奏で聴いて彼を偲ぶというのは、とてもふさわしいことでした。

ショパンの命日に聖十字架教会で演奏されたピアノ独奏版のモーツァルト《レクイエム》

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest