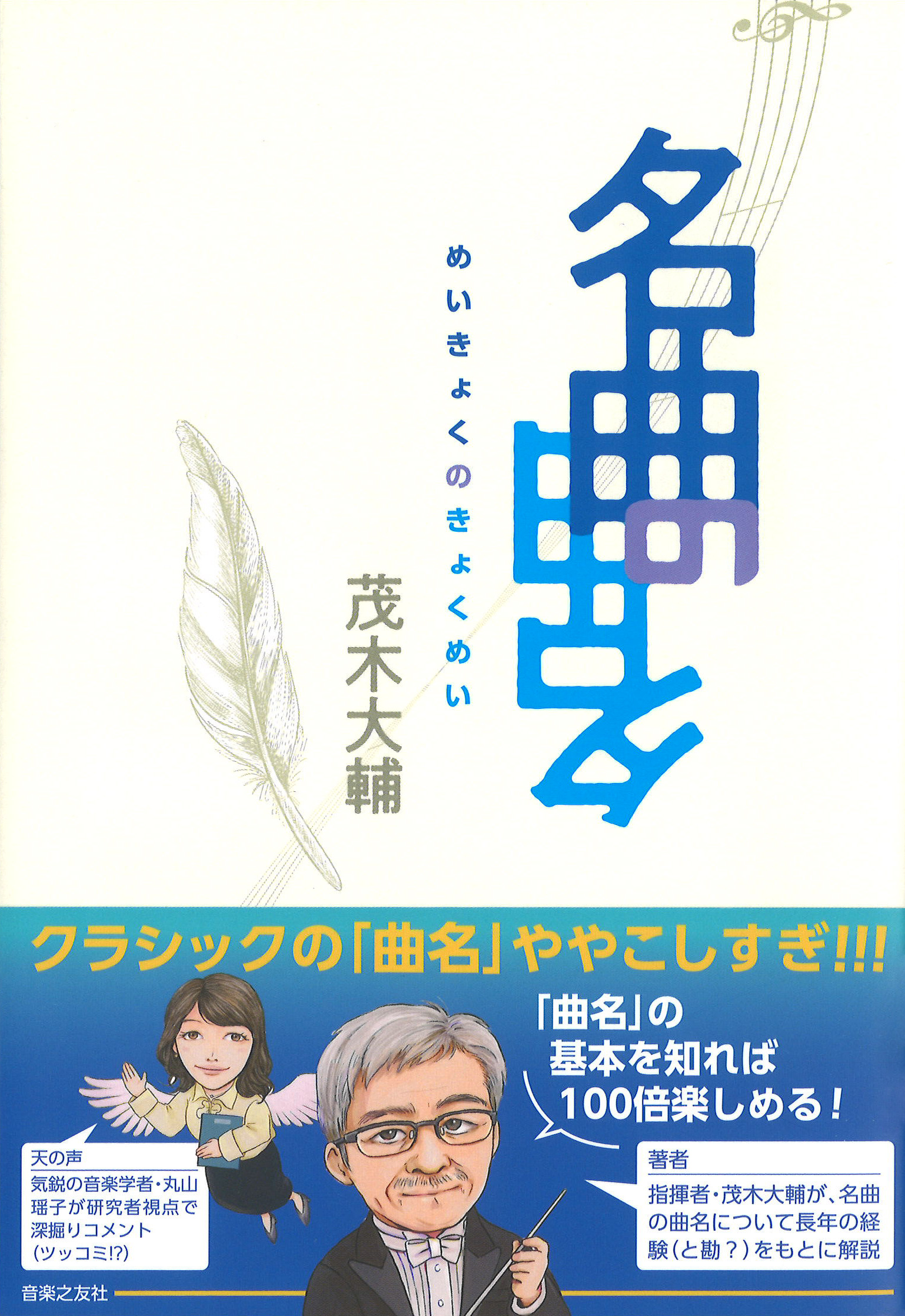

クラシック音楽は「曲名」を知るともっとおもしろい!

クラシックの曲名ってやけに長かったり、数字がならんでいたりと難しいイメージ......。たしかに混乱を招くこともある「曲名」ですが、その裏側には実に豊かで、面白い世界が広がっています。

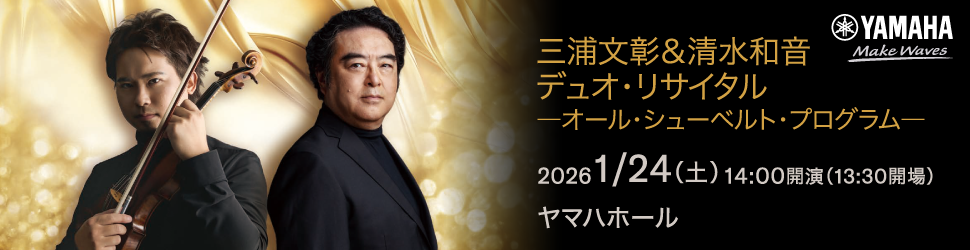

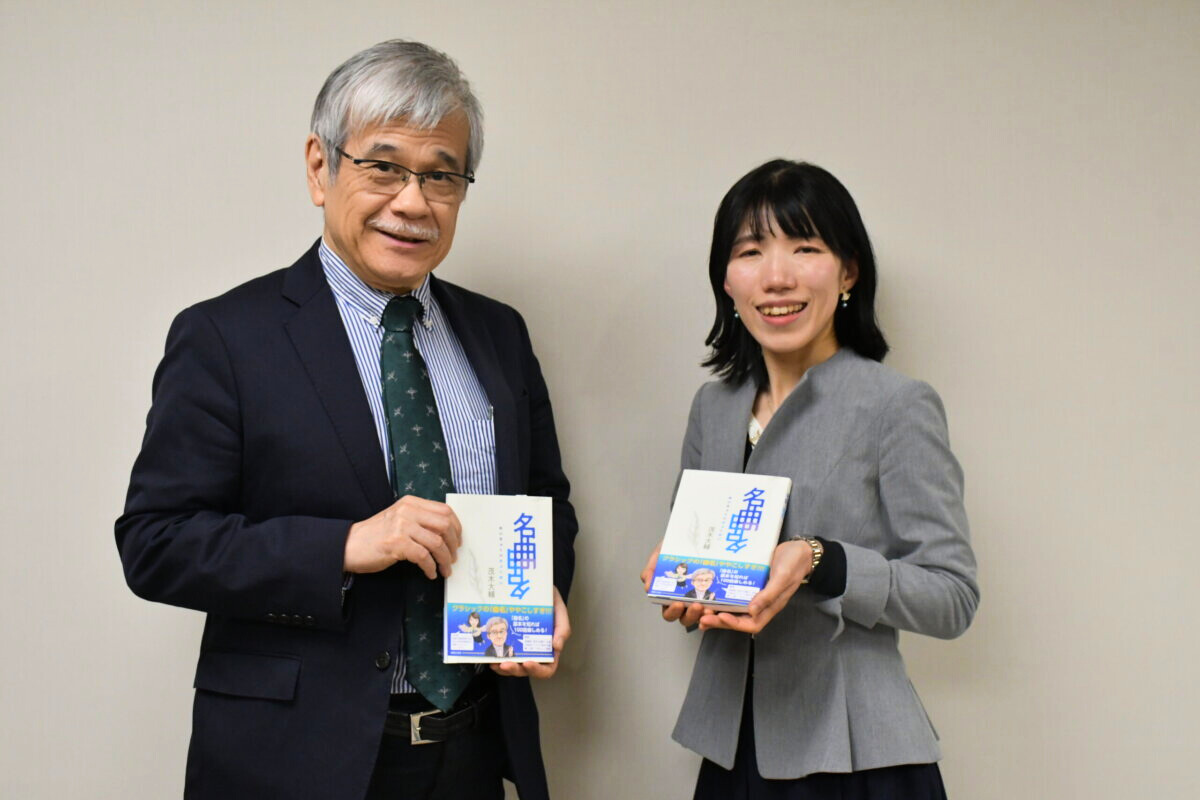

そんな「曲名」の世界を詰め込んだ本『名曲の曲名』著者の指揮者・茂木大輔さんと「天の声」を担当した音楽学者・丸山瑶子さんが対談! 「名曲の曲名」の楽しみ方をご案内します。

オーボエ奏者として出発。ミュンヘン国立音楽大学大学院修了。G.パッシンに師事。バイエルン放送響、ミュンヘン・フィル、バンベルク響など一流団体での演奏体験を重ね、シュト...

慶應義塾大学大学院文学研究科修了(修士 美学)ののち、ウィーン大学に留学。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲に関する研究で博士号取得。慶應義塾大学ほか、国内大学非常勤講師。...

1997年大阪生まれの編集者/ライター。 夕陽丘高校音楽科ピアノ専攻、京都市立芸術大学音楽学専攻を卒業。在学中にクラシック音楽ジャンルで取材・執筆を開始。現在は企業オ...

特徴でもあり、悩みのタネでもある「クラシックの曲名」に着目

——改めて、曲名に着目した理由を教えてください。

茂木 当初、「これからクラシックを楽しみたい」という初心者に向けて「聴かず嫌い」をテーマにした本を出したいと思っていたんです。誰かに「これいい曲だよ」と勧められても、なんとなくわざわざ聴こうと思えない……ということってありますよね。その理由を考えてみたところ、その原因のひとつが曲名だと考えました。

クラシックには歌謡曲のような親しみやすい曲名は多くなく、古い雅楽の曲にすら付けられているような描写的な言葉が含まれていることも少ない。ジャンルも多いし、「op.」とか「Hob.」とか、作品番号の種類も多い。

この曲名の難しさって、クラシックならではの特徴だと考えました。そこで、曲名から作品を紐解いていく本を書こうと思ったんです。

——なるほど。17〜18世紀のヴィヴァルディに始まり、バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、そして20世紀の新ウィーン楽派やガーシュウィンに至るまで、時代を追いながらさまざまな作品を取り上げていますね。

茂木 あえて歴史を追うことで、音楽史を眺められる本にしたいと思ったんです。曲名についておもしろい背景をもつ作品を紹介することで、読者は曲名から新たに知識を得られますし、総括的に音楽史も理解できるようになる。そういうねらいがありました。

——そして、茂木先生の文章に加えて、今回は音楽学者の丸山瑶子さんが「天の声」でツッコミならぬ補足を加えていくスタイルでしたね。

茂木 丸山先生のおかげで、新しい視点が得られたと思います。

そもそもクラシックに馴染みのある演奏者やリスナーですら、ややこしい曲名を目前にしてもなんてことなく「こういうものだ」と思っている節があるくらいですから(笑)、曲名についてじっくり勉強できてよかったです。

本人がつけたものではない? ハイドンやモーツァルトの副題の謎

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest