20か国から集結! カタールの多国籍なオーケストラで砂嵐に負けず活動

世界各国のオーケストラで活躍する日本人奏者へのインタビュー連載。オーケストラの内側から、さまざまな国の文化をのぞいてみましょう!

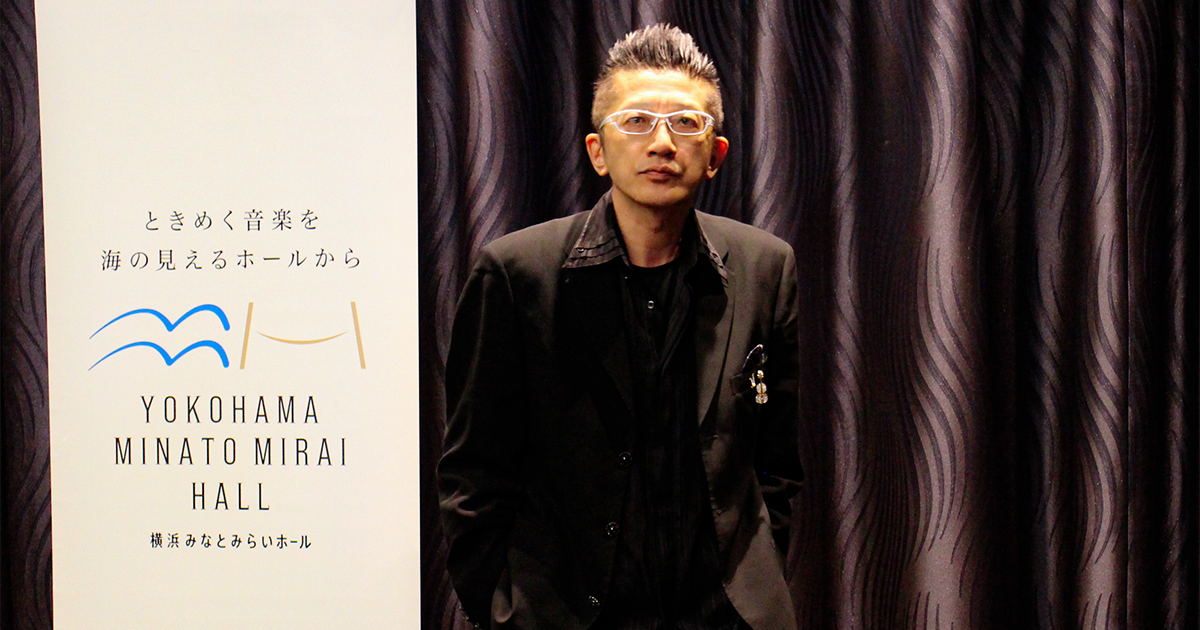

第15回は、カタール・フィルハーモニー管弦楽団でトランペット奏者を務める切田朋輝さん。オーケストラ設立時にドイツでオーディションを受け、以来17年間在籍しているそう。多国籍なオーケストラの多彩な活動について教えてもらいました。

東京・神楽坂にある音楽之友社を拠点に、Webマガジン「ONTOMO」の企画・取材・編集をしています。「音楽っていいなぁ、を毎日に。」を掲げ、やさしく・ふかく・おもしろ...

アラブ音楽まで幅広く演奏するカタール唯一のオーケストラに創設時から参加

——所属されているオーケストラについて教えてください。

切田 中東のカタールにある首都ドーハを拠点とするカタール・

このオーケストラでは、西洋のクラシック音楽だけでなく、

主な活動の場は国内ですが、

秋田県鹿角市出身。山形大学教育学部を卒業の後、ドイツへ留学。ミュンヘン国立音楽大学にてディプロム、マイスタークラッセ=ディプロムを取得。ザールブリュッケン・ザールラント州立歌劇場管弦楽団にて研修、シュレスヴィッヒ=ホルシュタイン州立歌劇場交響楽団にて契約団員の後、現在、2008年に新設されたカタール・フィルハーモニー管弦楽団トランペット奏者。これまでにトランペットを林昭世、佐藤裕司、板倉駿夫、ハネス・ロイビン、トーマス・キーヒレ各氏に師事、ナチュラルトランペットをマイケル・レアード、アンドレアス・ラックナー各氏から指導を受ける。第一回秋田県青少年音楽コンクール高校生の部門にて金賞受賞。DAAD(ドイツ学術交流会)より2005年DAAD賞受賞。山形大学に在学中より山形交響楽団に客演するほか、NHK交響楽団、東京交響楽団、群馬交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、バイエルン州立歌劇場、マレーシア・フィルハーモニー管弦楽団をはじめとする日本、ドイツ、アジアのオーケストラに客演。

また、カタール・ミュージックアカデミーでのレッスンや、日本、韓国でのトランペット合宿での指導を通じて、後進の育成にも力を注いでいる。

——なぜこのオーケストラに入ろうと思ったのですか?

切田 ドイツに留学していた当時、

待遇面や活動のスケールの大きさから、

当時の私は、

そんな中で幸運にも合格することができ、当初は「

——楽団員とのコミュニケーションは何語でされていますか?

切田 仕事や日常生活は基本的に英語で行なわれています。

オーケストラ内にはドイツ語圏で学んだ団員も一定数おり、

——今のオーケストラでいちばん思い出に残っている演奏会や曲目を教えてください。

切田 17年前、オーケストラの幕開けとなった最初の演奏会は、

演奏したのは、ベートーヴェンの《運命》、ラヴェルの《ボレロ》

きっと、オーケストラとしてのアンサンブルは、

リハーサルや日々のやり取りを通して、

マルセル・ハリーフェ《アラビア協奏曲》

多国籍な環境で日本人としてのアイデンティティを見つめ直す

——お国柄を感じたエピソードや日本とは違うなぁと感じる点を教えてください。

切田 カタールの社会全体にも言えることですが、

とくにオーケストラが創立された初期の頃は、各国の「当たり前」

今では、

——これまでにいちばんカルチャーショックを受けたことはなんですか?

切田 いちばん衝撃的だったのは、砂嵐ですね。これまでに2〜

その日は砂嵐が来るという予報が出ていたものの、

演奏が終わってすぐに片付け、車に乗って帰宅しましたが、

——砂嵐以外に、気候の過ごしやすさも気になります。

切田 カタールの気候は、

5月頃から10月頃まではひじょうに暑く、

そのため、楽器を背負って長い距離を歩いたり、

——「この国に来てよかった!」と感じるのはどんなときですか?

切田 うちには中学2年生と高校1年生の子どもが二人います。カタールという多国籍な環境の中で、

ふだんの学校生活の中でも、

でも、だからこそ、自分たちはどのように考えているのか、

——住みやすさとしてはヨーロッパでのご経験などと比べて、

切田 カタールでは、

17年前にカタールへ来た当時は、「

仕事に関しては、住環境にもよりますが、

——おすすめのローカルフードがあれば教えてください。

切田 中東料理といえば、

焼きナスにヒヨコマメ、レモン汁、オリーブオイル、

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest