指揮者スラットキン「武満の楽譜には、どう演奏したらよいかがすべて書かれている」

来年2026年に没後30年を迎える作曲家・武満徹。日本が世界に誇る作曲家であり、現在でも世界中で氏の作品が演奏され続けています。武満と関係が深く、作品の初演や録音を行なった演奏家の方々に、奏者ならではの視点から作曲家について語っていただく連載。第3回は指揮者のレナード・スラットキン氏に、言葉と音楽が融合した《系図》について、また武満作品のオーケストレーションや指揮する上での難しさについて伺いました。

仙台市出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了(博士:人間・環境学)。音楽・音響芸術を中心に、20世紀以降の領域横断的な実践に関心を持つ。著書に『武満徹のピ...

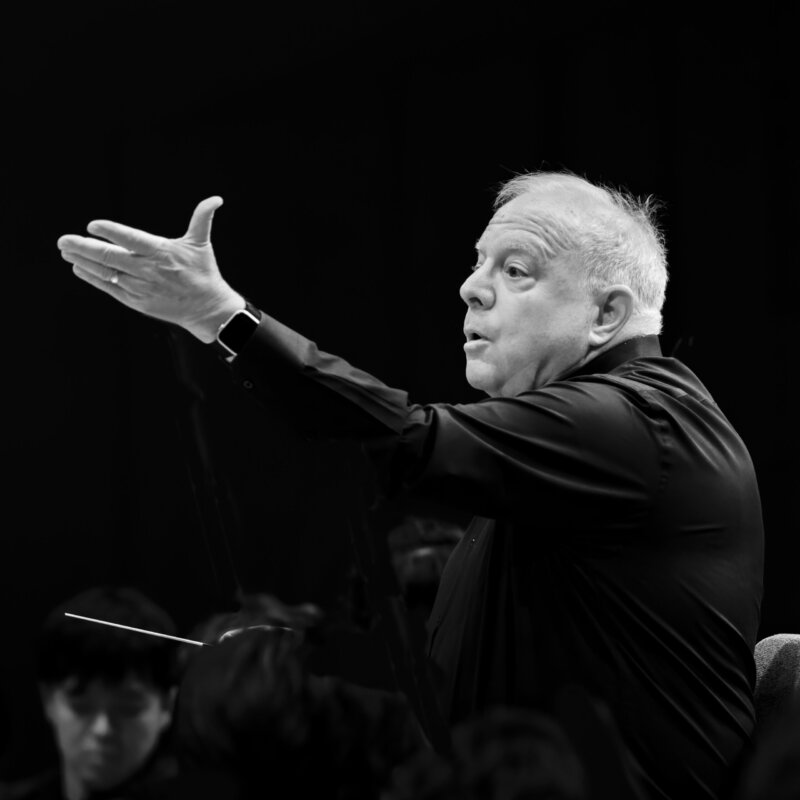

現代屈指の指揮者のひとり。世界中のほぼすべての一流オーケストラを指揮しており、これまで、セントルイス響、ワシントン・ナショナル響の音楽監督、BBC響の首席指揮者などを歴任。現在はデトロイト響桂冠音楽監督、フランス国立リヨン管名誉音楽監督などを務めている。作曲家、作家、教育者としても活躍。

自身の80歳を祝う2024/25年シーズンは、かつて音楽監督を務めたすべてのオーケストラと共演するほか、ニューヨーク・フィル、都響、大阪フィル、広響などに客演。さらに、広響の委嘱により作曲した「シューベルティアーデ ーオーケストラル・ファンタジー」の世界初演を迎える。

レコーディングは100を超え、グラミー賞を6度受賞、ノミネートは35回を数える。これまでに、アメリカの国民芸術勲章、フランスの芸術文化勲章シュヴァリエ、オーストリアの功績勲章銀章などを受章。©Cindy McTee

《系図》ほど語り手とオーケストラが一体となっている作品は多くない

――1995年にニューヨーク・フィルハーモニックと初演された《系図》について伺えますか。武満徹さんとこの作品について話をする機会はありましたか?

スラットキン 会いたかったのですが、彼は残念ながら現地に来られませんでした。

《系図》は、武満の作品のなかで物語性を持っている最初で最後のものではないでしょうか。それ以外の作品は、まるで俳句のようなタイトルを持った抽象的な音楽で、色彩の面で喚起力に富んでいます。

《系図》は、それらとは異なっています。もちろん、オーケストレーションは典型的な武満のスタイルです。とても、とても美しく、上手に書かれている。ひじょうに綺麗な壁紙のようだとか、海の波に乗っているようだとか、空に浮いているようだとか、言いたくなるでしょう。

ところが、《系図》には、とてもリズミカルな要素もあるのです。小さな行進曲や小さなワルツのようなものです。

音楽は、少女の語るストーリーを増幅します。《系図》は手放しで、素晴らしい作品です。語り手とオーケストラがこのように上手くいっている作品は、それほど多くありません。普通であれば、一方にオーケストラが、他方に語りがあり、両者は一緒にはなっていない。《系図》はそれに成功していて、音楽は言葉に完全にフィットしています。

▼武満徹《系図》(トラック2~7)

言葉抜きでも音楽にストーリーが感じられる

――《系図》を他から区別しているものについて、もう少し説明していただけますか。

スラットキン そうですね、これは実際的ではないのですが、オーケストラだけを語り抜きで聴いてみてほしいです。それだけでストーリーが感じられ、何が起こっているか分かるでしょう。音楽と物語の統合ということで私が言いたいのはそういうことです。

――この音楽はもともと、ジム・ジャームッシュ監督の映画『ナイト・オン・ザ・プラネット』のために書かれたもので、ジャームッシュが結局映画に使用しなかったので、作曲家が演奏会用の作品として生まれ変わらせたのです。ストーリーを喚起する力があるというのは、こうした成立背景を考えると納得がいきますね。

スラットキン ええ。当然、オーケストラにはそれ独自の言語がありますが、武満はそこに映画音楽の言語も組み合わせています。

10年ほど前に、東京でこの作品の日本語版を演奏したのですが、その際にも英訳をスコアに示しておく必要がありました。というのも、音楽と同時に起こっていることに対してひじょうに正確に指揮をしなければならない箇所が幾つもあるからです。

その東京での演奏会には、夫人の武満浅香さんもいらっしゃいました。それから、面白いことに、私が日本で所属しているマネジメント会社のエージェントは当時、娘の眞樹さんでした。これはとても意義深いことです。というのも、家族というテーマを考えれば、この曲は武満のもっともパーソナルな曲とも言えるからです。

武満作品を指揮する上での難しさ

―― 《系図》を離れた一般的な質問になりますが、武満さんの作品を指揮する上でもっとも難しいと感じる部分はどこですか?

スラットキン そもそも、遅い音楽は速い音楽よりも指揮するのが難しいです。武満の音楽の速度はとても遅く、たとえばメトロノームの32と記載されていることもあります。しかも、どこで何が起きてほしいかがとても正確に書かれているにもかかわらず、彼の音楽を力強い、はっきりとしたビートで指揮することはできません。ひじょうに滑らかで安定していなければならない。

演奏者は、とても息の長いラインに、自分たちの音符を合わせなければなりません。たとえば、極めてゆっくりな音楽のなかに、5連符が書かれているとしましょう。しかも、演奏者たちはこの5連符の1つ目の音を、他のグループが演奏する別な5連符の4つ目の音に合わせなければならないとする。音楽が速ければ、ただやれば良いんです。武満の音楽では、そうはいきません。そこには一連の波があり、それぞれ互いに異なっているのです。

オーケストレーションについて知りたければ、武満の楽譜を見ればよい

スラットキン もっとも、彼が書いたその通りに音楽に付いていけば、心配ありません。彼の音楽は、すべてが詳細に書かれている。私に言わせれば、「作曲家が書いた通りにやらないでください」という方が、ずっと難しいのです。なので、私は演奏者たちに「そこにある通りに演奏してください。作曲家がピアノからメゾ・ピアノに向けてクレッシェンドするように書いているなら、メゾ・ピアノ以上にはならないこと。誇張しないください」といったことを伝えます。

私の仕事は、「そうです、あなたがそのラインを演奏している時に、同時に何かが起こるのは、ここです」と伝えることです。演奏者たちは、パート譜だけを見ていますからね。そして、時には、ちょっと独立心が強くなりすぎる。そんな時は「だめ、だめ! ただ正確に書かれていることに従って!」と言います。

もちろん、武満にも上手くいっていないところがない訳ではありませんが、それは滅多にないことです。彼は、どうやったら良いか、すべて分かっていました。

――武満さんの楽譜が、とても細かくクリアに書かれているというのはその通りだと思います。

スラットキン 彼がそれを構想していたかどうか知りませんが、武満はオーケストレーションについての本を書くべきでしたね。20世紀中盤のオーケストレーションについて学びたければ、ただ武満の楽譜を手に取りさえすればよい、と言えるかもしれません。知りたいことのほとんどすべてが、そこに見つかるでしょう。彼の作品には、その時代の音楽のテクニックのすべてが、含まれているのです。

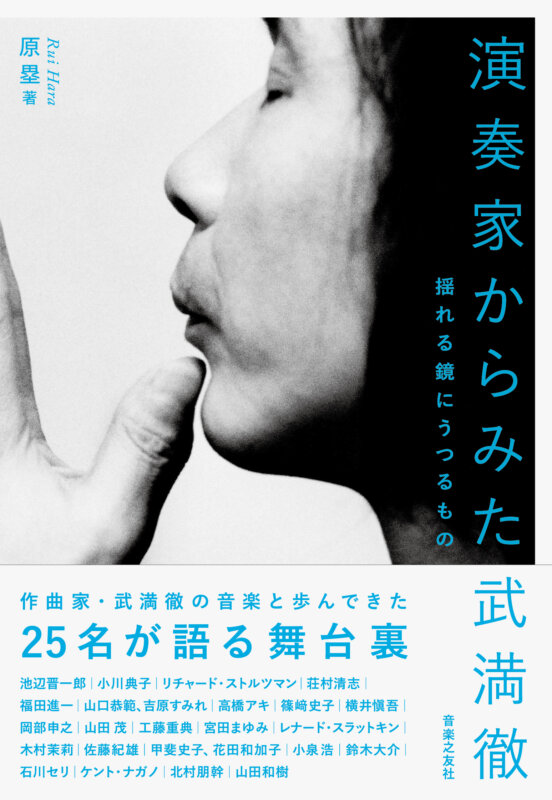

原塁 著

定価2,860円(本体2,600円+税)

世界的な作曲家として、演奏会用の音楽から映画・放送用の音楽まで、さまざまなジャンルで傑出した作品を残した作曲家・武満徹(1930-1996)。2026年の没後30年を機に刊行する、世界的に活躍する25名の音楽家へのインタビュー集。

武満作品の初演や録音を行なった演奏家たちに、作曲家本人から伝えられたアドバイスなどをあらためて取材するとともに、氏の晩年や没後に活動を始めた演奏家にも作品との向き合い方や取り組み方を取材。これから武満作品に取り組む演奏家や聴衆へのメッセージも。

気鋭の研究者・原塁氏が、インタビュー・構成・執筆を手掛けた。武満徹の活動やその作品をめぐる12のコラムも読み応え充分。

本書のサブタイトル「揺れる鏡に映るもの」は、武満徹の作品《揺れる鏡の夜明け》から取られている。演奏家それぞれの武満徹像、そして武満作品の演奏に映し出される演奏家の個性や音楽観が、一人ひとりの言葉から立ち現れる。

登場する25名の音楽家

池辺晋一郎|小川典子|リチャード・ストルツマン|荘村清志|

福田進一|山口恭範、吉原すみれ|高橋アキ|篠﨑史子|横井愼吾|

岡部申之|山田 茂|工藤重典|宮田まゆみ|レナ―ド・スラットキン|木村茉莉|佐藤紀雄|甲斐史子、花田和加子|小泉 浩|鈴木大介|

石川セリ|ケント・ナガノ|北村朋幹|山田和樹

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest