指揮者・山田和樹~海外のオケと武満を演奏するのに重要な「ビトウィーン」という哲学

来年2026年に没後30年を迎える作曲家・武満徹。日本が世界に誇る作曲家であり、現在でも世界中で氏の作品が演奏され続けています。武満と関係が深く、作品の初演や録音を行なった演奏家の方々に、奏者ならではの視点から作曲家について語っていただく連載。最終回は、指揮者の山田和樹さん。6月にエマニュエル・パユの独奏でベルリン・フィルと共演した《ウォーター・ドリーミング》を中心に、海外のオケで武満作品を演奏する際のアプローチ法について伺いました。

仙台市出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了(博士:人間・環境学)。音楽・音響芸術を中心に、20世紀以降の領域横断的な実践に関心を持つ。著書に『武満徹のピ...

2009年第51回ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。ほどなくBBC交響楽団を指揮してヨーロッパ・デビュー。同年、ミシェル・プラッソンの代役でパリ管弦楽団を指揮して以来、破竹の勢いで活躍の場を広げている。2012年~2018年スイス・ロマンド管弦楽団の首席客演指揮者、2016/17シーズンからモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団芸術監督兼音楽監督、2023年4月からバーミンガム市交響楽団首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーを務め、その後、2024年5月には同団音楽監督に就任。2026/2027シーズンより、ベルリン・ドイツ交響楽団首席指揮者兼芸術監督に就任予定。日本では、東京混声合唱団音楽監督兼理事長、学生時代に創設した横浜シンフォニエッタの音楽監督として活動、2026年4月1日より東京芸術劇場の芸術監督(音楽部門)に就任予定。

サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団、フランス国立管弦楽団への定期的な客演のほか、近年は、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団、スウェーデン放送交響楽団、クリーブランド管弦楽団、ニューヨーク・フィルハーモニック、サンフランシスコ交響楽団にデビュー

©Yoshinori Tsuru

海外のオケに武満作品のフィロソフィーをどう伝えるか

――武満徹さんの作品を演奏する際、どういった指示をオーケストラの奏者の方々にしますか。

山田 「武満さんの作品を演奏するときには必ずこれをお願いしている」ということはないんですが……。総じていえば、リズムにしても、ハーモニーにしても、音楽の運びにしても独特の曖昧さというか、割り切れないところが多いんですね。 ところが、西洋の人は、この割り切れないものを割り切ろうとする。なので、海外のオーケストラと演奏する際には、その曖昧なところを曖昧なままにするために、「イエス/ノーのはっきりしている民族ではないんだ」と伝えることはあります。

大事なのは「ビトウィーン」で、そこに色々なものをみる日本独自のフィロソフィーがある。そのときには、石庭の話をよくします。たとえば、京都に庭がある。けれど石が二つしか置いていない。普通に考えれば「ナッシング」なんだけど、そこに我々は宇宙をみるんだ、といったことです。武満さんの作曲活動の根底には、れっきとした日本人としてのDNAというか、血が流れていますよね。それが曖昧な部分や「ビトウィーン」という言葉で私が指しているもので、それを大事にということをよく言っています。

もちろん、現代の日本人全員が、それを感じるわけではないにせよ、我々の民族としてのフィロソフィーとして、無のなかに有をみるということがあるし、逆に、有のなかに無をみることもあるでしょう。それから「日本人はむかしは歩くにしても、ふつうに歩くのではなくて、すり足みたいにして、ビトウィーンで歩いていたんだ」とか「ドアの開け閉めにしても押す/引くじゃなくて、襖をすっとスライドさせるんだ」とか。そういったエピソードを伝えると「そういうものなんだな」と理解してもらえる気がしますね。

ただ、面白いのは武満さんの曲には、日本語独自のタイトルのものはほとんどなくて、だいたいが英語ですよね。先日、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で《ウォーター・ドリーミング》(1987)というフルート協奏曲を演奏したのですが、オケは「やはり武満さんだから日本のことがテーマなんだろう」と思うわけです。ところが、題材としてはオーストラリアのアボリジナル*の話なんです。そこで、「たしかにヨーロッパからしたら東方ではあるけれど、これはオーストラリアにまつわる音楽でね」と伝えると、みなさん印象が変わります。

*アボリジナル:オーストラリア大陸と周辺島嶼に住む先住民

武満徹《ウォーター・ドリーミング》

――英語のタイトルをつけているけれど、題材はオーストラリアの神話で、もちろん作品には武満さんの日本人としてのアイデンティティも反映されている。まさに「ビトウィーン」という印象ですが、そういった具体的エピソードを共有されると、オーケストラの響きはやはり変わりますか。

山田 そうですね。ミニマル・ミュージックとか、ストラヴィンスキーをやるときのように、かっちりと合っていなければいけないというわけではないと分かると、雰囲気が開放的になります。その雰囲気のなかでやらなければ、武満さんの音楽は壊れてしまうと思いますね。

パユの《ウォーター・ドリーミング》に新しい刺激を受けた

――日本のオーケストラと海外のオーケストラを指揮される上で、何かアプローチの違いはありますか。

山田 指揮者の仕事は、自分が思い描いているイメージがまずあって、それをリハーサルでやってみて、出てきた音に対して「じゃあどうしようか」というのが大部分なので、頭で考えて意識的に「今回はアプローチを変えてみよう」ということは意外とないですね。

武満作品についていえば、日本のオケだとスッと上手くいくところが、海外のオケだと難しいかというと、そういうわけでもないです。逆のこともあって、日本のオケの方が真面目に手探りでやっているところを、海外のオケの方が勘を働かせて素晴らしい音色になることもあります。

なぜ武満さんの音楽がこれだけ世界的に流行したかというと、総じて、海外の音楽家はみんな彼の音楽が好きなんですよ。「この音楽はやる必要がない」なんていう人はおらず、みんな武満さんの音楽を演奏できることを嬉しく思っている。何か日本情緒を感じるんでしょう。それは、日本のオケを日本人指揮者の私が振るときには、みなが日本人として根底にある部分を共有しているがゆえに、逆に気づきにくいところなのかもしれません。

なので、海外のオケとやるときの方が新鮮な響きがすることもあります。「海外の人は武満さんの楽譜をこういう風に捉えるんだ」といった発見もあります。たとえば、先日のベルリンの演奏会では、エマニュエル・パユさんが独奏をしましたが、彼のアプローチが独特で、新しい刺激を受けました。

――パユさんの演奏は、どういった点が独特だと感じられたんですか。

山田 リハーサルが2回、本番が3回あったんですが、毎回違うわけです。こういう風なテンポで、こういう風にと決めてかかるタイプではなくて、常に新しいものを求めている。カードというか道具というか、引き出しの数がものすごく多いんですね。そして、それは武満さんの曲の懐の深さでもある。武満さんもテンポ指示はちゃんと書いてはいるんですが、その通りにやるとどこか変だったりして。もともと許容範囲の幅がある音楽ですよね。

すべては“間”次第

――おもしろいお話です。ある種、現場主義的というか、その場で音楽を作っていく側面が大きいと思うんですが、そのなかで直面した難しさについて伺えますか。

山田 一番の難しさは、間をどう取るかです。たしかに、武満さんが楽譜に書き留めた通りにやれば、それなりの演奏にはなるんですよ。 それなりにはなるんですが、楽譜通りにしようとするあまり、息が詰まったり、せわしない感じになってしまったりする。何かが足りないという感覚があって、「やっぱり“間”の取り方がどこかで違うんだろうな」と常に思っています。

時折、「ここの部分の“間”はうまくいった」という瞬間があるんですが、それが常にうまくいくわけではない。仮に、曲全体の流れのなかで、場面場面で全部の間がうまくはまったら、それはすごい名演奏になるでしょうね。まだそこまでには至っておらず、難しさを感じています。武満さんの音楽はやはり沈黙が多いですよね。丸々休みの小節も頻繁にありますし、その長さや静寂の“間”をどうするか。すべては“間”次第だと思います。

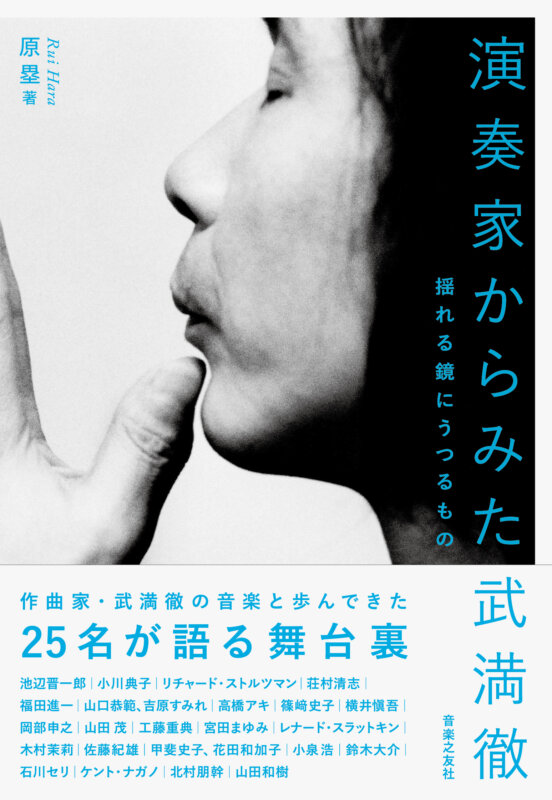

原塁 著

定価2,860円(本体2,600円+税)

世界的な作曲家として、演奏会用の音楽から映画・放送用の音楽まで、さまざまなジャンルで傑出した作品を残した作曲家・武満徹(1930-1996)。2026年の没後30年を機に刊行する、世界的に活躍する25名の音楽家へのインタビュー集。

武満作品の初演や録音を行なった演奏家たちに、作曲家本人から伝えられたアドバイスなどをあらためて取材するとともに、氏の晩年や没後に活動を始めた演奏家にも作品との向き合い方や取り組み方を取材。これから武満作品に取り組む演奏家や聴衆へのメッセージも。

気鋭の研究者・原塁氏が、インタビュー・構成・執筆を手掛けた。武満徹の活動やその作品をめぐる12のコラムも読み応え充分。

本書のサブタイトル「揺れる鏡に映るもの」は、武満徹の作品《揺れる鏡の夜明け》から取られている。演奏家それぞれの武満徹像、そして武満作品の演奏に映し出される演奏家の個性や音楽観が、一人ひとりの言葉から立ち現れる。

登場する25名の音楽家

池辺晋一郎|小川典子|リチャード・ストルツマン|荘村清志|

福田進一|山口恭範、吉原すみれ|高橋アキ|篠﨑史子|横井愼吾|

岡部申之|山田 茂|工藤重典|宮田まゆみ|レナ―ド・スラットキン|木村茉莉|佐藤紀雄|甲斐史子、花田和加子|小泉 浩|鈴木大介|

石川セリ|ケント・ナガノ|北村朋幹|山田和樹

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest