「利口な女狐の物語」〜「ごんぎつね」に似てる? ヤナーチェクが伝えたかったこととは

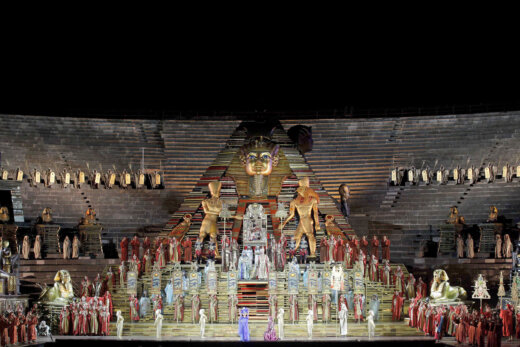

毎回一作のおとぎ話/童話を取り上げて、それに書かれた音楽作品を紹介する連載。第11回はチェコの国民的作曲家ヤナーチェクの代表作《利口な女狐の物語》。当時、新聞で人気だった連載をオペラ化した作品、大筋は日本の「ごんぎつね」に似ている!? ヤナーチェクこだわりの改変には、どんな意図が込められているのでしょうか。

音楽ジャーナリスト。都内在住。著書に『はじめてのクラシック マンガで教養』[監修・執筆](朝日新聞出版)、『クラシック音楽のトリセツ』(SB新書)、『R40のクラシッ...

自立に目覚めた女狐ビストロウシュカ

「ごん、お前だったのか」

キツネでまっさきに思い出す童話は「ごんぎつね」だろう。日本人ならほとんどの人が知っている新美南吉の名作だ。ではクラシック音楽の世界におけるキツネ名作といえば、ヤナーチェクのオペラ《利口な女狐の物語》をおいてほかにない。キツネが人間とかかわり、最後に銃に撃たれて命を落とすというストーリーも「ごんぎつね」と共通する。

ただし、こちらの女狐ビストロウシュカは、ごんと違って自立に目覚め、人間を愚弄する存在だ。最初は森番につかまっておとなしく飼われていたが、やがて人間に服従する立場に納得できなくなる。めんどりたちに向かって、お前たちはおんどりと人間に搾取されている、古い体制をぶっ潰して新しい世の中を作ろうとアジ演説をぶつ。だれも賛同しないので、女狐は鶏たちを食い散らかして、森に逃げる。自由になればなったで、心細い思いもするのだが、やがて理想の雄狐と出会い、キツツキの神父のもとで結婚をはたす。

家政婦が愛読していた人気の新聞連載をオペラ化

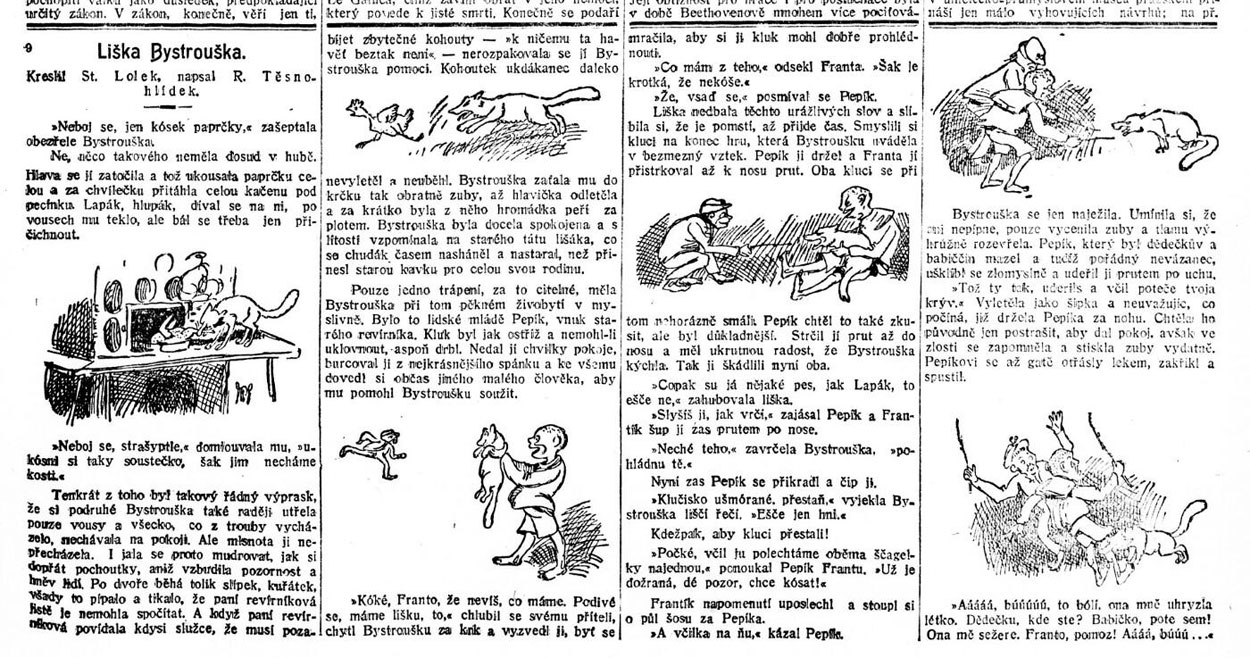

《利口な女狐の物語》の原作を書いたのは、ルドルフ・ティエスノフリーデク。もともとは新聞の連載として発表された風刺性の豊かな絵物語だ。先にスタニスラフ・ロレクの絵があって、これにティエスノフリーデクがテキストを添えた。幸いにしてオリジナルの挿画付きで翻訳が八月舎より刊行されているので、日本語で原作を読むことができる。

ヤナーチェク家の家政婦はこの連載を愛読していた。ある日、新聞連載を読んであまりのおかしさに大笑いをしていたところを、主に見つかる。「なにがそんなにおかしいのかね」と尋ねられ、家政婦は《利口な女狐の物語》を主に紹介した。そればかりか、これをオペラにしたらどうかとまで提案したという。ヤナーチェクは原作者に連絡をとり、自らオペラの台本を書いた。その際、旧友の森番に会って、キツネの習性などを尋ねている。

台本作家としてのヤナーチェクの腕前は相当なものだ。原作は連載だけに、それなりにボリュームがあるのだが、ヤナーチェクは登場人物を減らしたり、ストーリーを刈り込みながら、物語のエッセンスを損なうことなく《利口な女狐の物語》を簡潔に再構成している。大筋は原作に忠実だ。

ヤナーチェクが原作にプラスした「自然の生命力」

ただ一点、大きく違うのは、原作で女狐ビストロウシュカは結婚してハッピーエンドを迎えるのだ。ごんのように銃で撃たれずに、女狐は生き延びる。最後の場面で森番は夢のなかで動物たちの祝宴を目にし、子狐たちの姿を見かける。目が覚めたところで蛙に出会い、女狐を捕まえたときに出会った蛙だと思い込むが、蛙はそれは自分のおじいちゃんだと話すラストシーンはオペラと同じ。なぜ、オペラでは女狐は撃たれてしまうのか。

その回答はいくつも考えられるが、ヤナーチェクは森における命の循環をより強調したかったのかもしれない。ヤナーチェクの独自の音楽語法はしばしばモラヴィアの民謡や言語にもとづいていると言われるが、ここで際立って感じられるのは自然や森そのもののような尽きることのない生命力だ。

この物語には森番、校長、神父の冴えない3人組の男たちが登場し、それぞれに己の境遇を嘆く。おしまいの場面で森番は自分の若き日に思いを馳せ、自分が老いたこと、抗うことのできない時の流れのなかで生きていることを知る。同じ物語を、子どもたちは動物側から見て、大人たちは人間側から見ることになる。大人も子どもも楽しめる物語とは、こういう作品のことをいうのだろう。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest