他の誰とも似ていない作品は王室との信頼関係から〜ルイ14世に愛された音楽家ジャケ・ド・ラ・ゲル【後編】

ルイ14世の時代、ヨーロッパ文化の中心であったヴェルサイユ宮殿で目を見張る活躍をした作曲家エリザベート・ジャケ・ド・ラ・ゲル。天才少女は子育てや夫の死を経験しながらも、揺らぐことない宮廷音楽家の地位を確立します。後半では、彼女が王室の寵愛を一身に受け、親密だったからこそ成し遂げた「革新」を紹介します。

英文学専攻をへて青山学院大学大学院で西洋美術史を専攻(研究領域は「19世紀フランスにおける17世紀オランダ絵画の評価変遷」)。音楽雑誌編集をへて輸入販売に携わり、仏・...

“他の何にも似ていない”作品の書き手

さきに紹介した1695年のオペラ『セファルとプロクリス』の後、彼女の名のもとに発表された作品は1707年まで確認できません。これは当時の女性が結婚生活の中で余儀なくされたであろう時間管理の難しさに加えて、近親者の相次ぐ死も大きな障害になったためと考えられます。この間に彼女は父、母、父の後継者たる兄ニコラに先立たれたばかりか、夫マラン・ド・ラ・ゲルとも死に別れ、さらに唯一の子も10歳で亡くなってしまったのです。

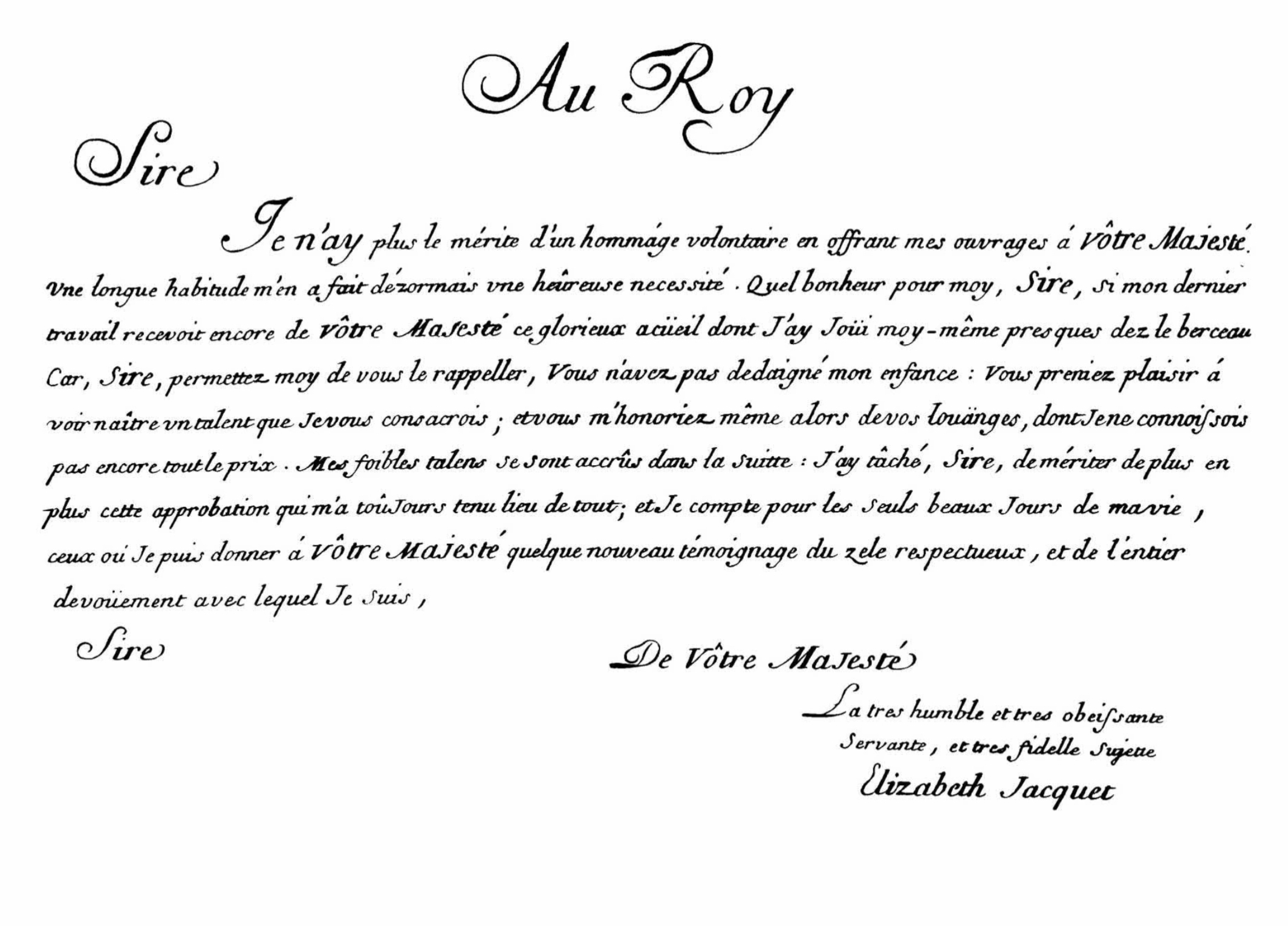

王室は引き続きエリザベートの生活を資金面で援助し続けましたが、音楽を通じて宮廷から信頼を得ていたことは、彼女にとって小さからぬ心の支えとなったことでしょう。

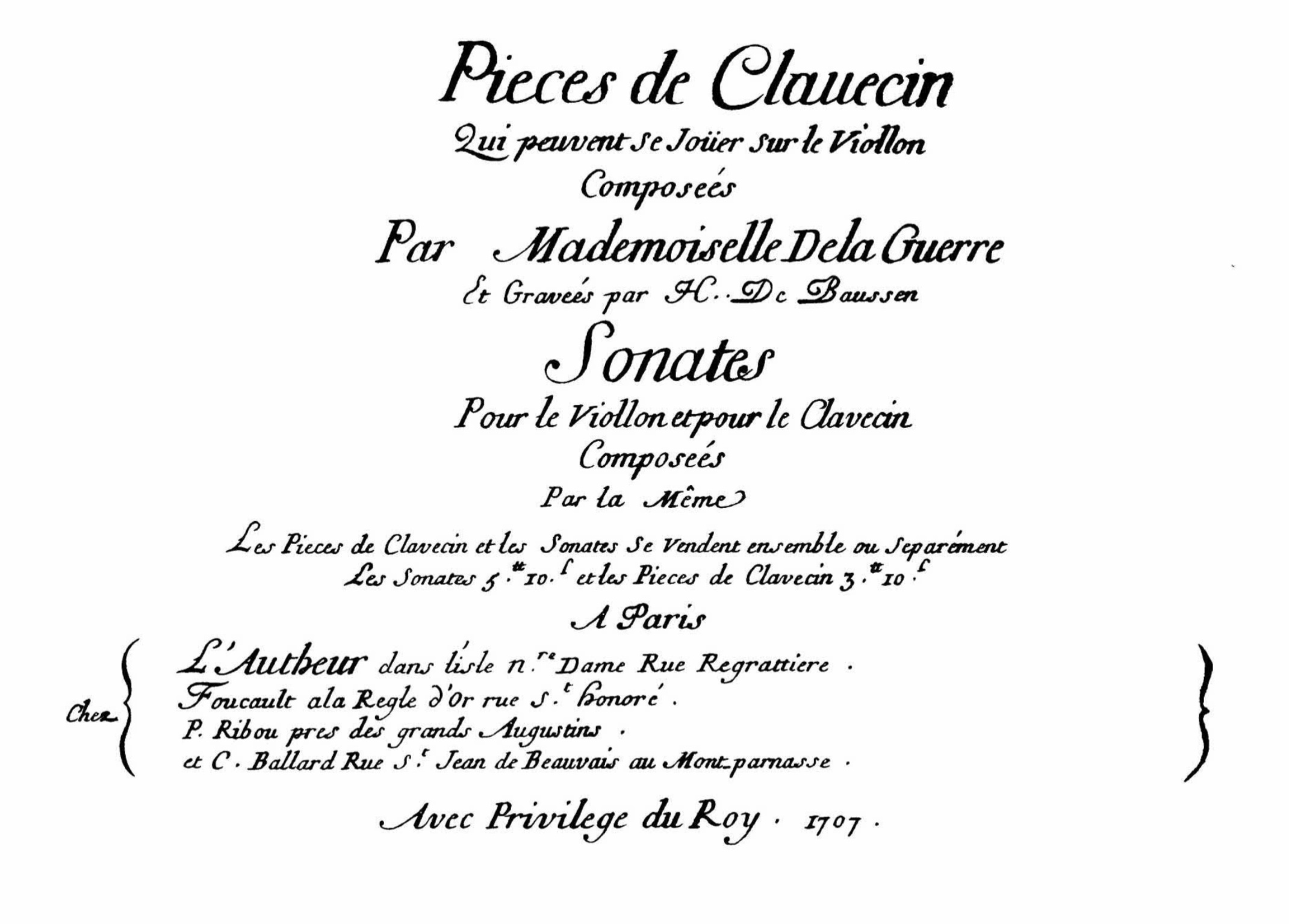

1707年、彼女は第2のクラヴサン曲集とヴァイオリン向けのソナタ集を印刷譜として世に送り出しましたが、それらに添えられた序文には「王室の愛顧あればこそ今の自分がある」との見解が明らかにされています(音楽学者カトリーヌ・セサックはその文体に「通例を外れた私的な共感」が滲んでいると書いています)。

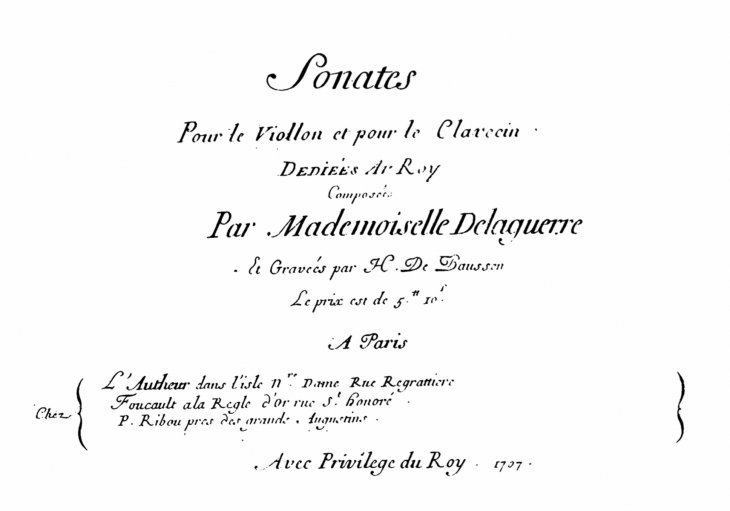

そしてこの1707年の2編もまた、先例のない画期的な作品集になっていました。

前者はクラヴサン曲集という表題に続けて「ヴァイオリンでも演奏可能」と書き添えてあり、右手パートをヴァイオリンで辿っても音楽的に味わい深くなるよう出来ています。ヴァイオリンと鍵盤という二つの楽器で弾く二重奏*はこの世紀を通じて徐々に発展をみせ、90年後にはベートーヴェンの二重奏ソナタOp.12に辿り着きますが、ジャケの第2クラヴサン曲集はその最初期の例とみなしうる作品集だったことになります。

*今日「ヴァイオリン・ソナタ」として扱われている曲の大半は、当初「ヴァイオリンの助奏を添えたピアノのための独奏ソナタ」と呼ばれ、実際ヴァイオリンは省略可能な書き方になっているものも少なくなかった。その影響は19世紀もかなり後まで続き、たとえばブラームスやフランクは1870~80年代になお「ピアノとヴァイオリンのためのソナタ」と銘打ってそれぞれの有名作を初版刊行している。

そして後者は、まぎれもないイタリア風の表題である「ソナタ」という語を堂々とタイトルページに掲げている点が画期的でした。さきに書いた通り、ルイ14世の治世下ではイタリア風音楽を公にするのは非常に困難だったのですが、王自身と直接の信頼関係を築いていたジャケ・ド・ラ・ゲルはそうした気おくれと無縁でいられたようです。

しかもこの曲集、出版年の評論紙によれば老王自らが絶賛を惜しまず、さらに「他の何にも似ていない」と誉めそやしたとのこと。イタリア音楽称揚を控えていた臣下たちの忖度をよそに、ルイ14世は曲そのものの面白さと正面から向き合い評価したのでした。

ジャケ・ド・ラ・ゲルがヴァイオリンのために書いたこのソナタ集は、先述のブロサールとの知遇の賜物でもあったと考えられます。というのもこの曲集のソナタ群、緩徐楽章と急速楽章が概ね交互に現れるイタリア式ソナタの通例にまったく頓着せず、速い楽章が連続したり、冒頭から急速なテンポで始まったり、曲の最後が緩徐楽章で閉じられたり……と実にトリッキーな構成で聴き手を飽きさせない作りになっているのです。

イタリアやフランスの流儀というより、むしろ同じ頃ドイツ語圏の各地で書かれていた器楽曲を思わせる構成とも言えますが、そういえば彼女と交流を持ったブロサールが長く活躍したストラスブールは、ほんの少し前にルイ14世が併合するまで長く神聖ローマ帝国の一部だったところ。同時代人たちの作品を好んで研究していたブロサールは、近隣のバーデン・バーデンの宮廷を介して多くのドイツ人作曲家たちの作品の楽譜も手に入れていました。

そこには神聖ローマ皇帝の作曲家シュメルツァーが書いた、急速楽章で始まり緩徐楽章で終わるソナタなども見つかります。そういった楽譜がジャケ・ド・ラ・ゲルの刺激になった可能性もあったのではないでしょうか。

文化的王室との親和性

イタリア音楽を徐々に受け入れるようになったフランスで、新たに人気の曲種となったのが「カンタート」。イタリア語の独唱カンタータを手本に、フランス語の詩句を劇的かつ魅力的に歌い継ぐ多楽章の声楽曲で、ジャケ・ド・ラ・ゲルも3つのカンタート集を発表しています。

多くの場合カンタートは恋愛にまつわる物語が歌詞になっているのですが、彼女が1708年に刊行した最初の曲集はすべて聖書の物語を扱っていて、その詩句の選択も興趣が尽きません。

敵対する集団を前に、果敢にも敵陣に乗り込み勝利をつかむユディトやエステルの物語、クジラに飲み込まれたヨナの数奇な運命……聖書を題材にしたのはルイ14世が晩年に秘密結婚した聡明な女性、マントノン夫人の信心深さも影響してのことでしょうが、あるいはフランスにおける王権の守護者、父なる神への恭順を示すことが、恋愛感情ではない形での老王への親近感の表れだったとも言えるのかもしれません。

17~18世紀から楽譜が現存している音楽の大半は、権力者の資金援助抜きには生まれ得なかったものばかりでした。そうした時代にあって、ジャケ・ド・ラ・ゲルは早くから近しい距離でフランス王室の人々と接することができたためか、彼女の曲を知れば知るほど、作品成立の背景には(意思決定の勾配こそあれ)何かしら私的な信頼関係も確立されていたらしいと感じられてなりません。

皆さんはどう感じられるでしょう? ジャケ・ド・ラ・ゲルの音楽は、クープランやド・ラランド、カンプラなど、同じフランスの同時代人たちとはまた違った存在感をもって、21世紀を生きる私たちの関心を惹きつけてゆくのではないでしょうか。

関連する記事

-

インタビューゴルトベルク変奏曲は「人生のレジュメ」~ピアニスト、エル=バシャが満を持して挑む

-

インタビュー指揮者・山田和樹、ベルリン・フィルとの共演を振り返る「生命力のキャッチボール」

-

連載今週の音楽家の名言【ヴァイオリニスト・石田泰尚】

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest