ヴェルサイユに現れた天才少女~ルイ14世に愛された音楽家ジャケ・ド・ラ・ゲル【前編】

エリザベート・ジャケ・ド・ラ・ゲルというフランス人作曲家をご存知ですか? ルイ14世在りし日のヴェルサイユ宮殿はヨーロッパ文化の中心地で、羨望の的。そんな華やかな世界に現れた一人の「お嬢さん」が、宮廷人から王までも魅了します。彼女の登場、革新、そして宮廷との関係を紐解きながら、その音楽をご紹介します。

英文学専攻をへて青山学院大学大学院で西洋美術史を専攻(研究領域は「19世紀フランスにおける17世紀オランダ絵画の評価変遷」)。音楽雑誌編集をへて輸入販売に携わり、仏・...

ヨーロッパ絵画の世界ではイタリアのラヴィニア・フォンターナやアルテミジア・ジェンティレスキ、オランダのユディト・ライステルやラヘル・ライス……と、歴史に名を残すほどの女性芸術家が17世紀までに何人も現れました。

しかしその頃には作曲という仕事もまた、男性だけのものではなくなっていました。イタリアのバルバラ・ストロッツィやイザベッラ・レオナルダなども見過ごせませんが、ここで話題にしたいのはフランスのルイ14世の宮廷で活躍したエリザベート・ジャケ・ド・ラ・ゲル。なにしろ彼女は1700年前後にフランス音楽が大きく変わってゆく過程で、ひときわ注目すべき立ち回りをみせたのですから。

バロック期のフランス宮廷音楽

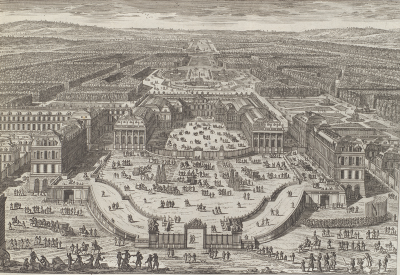

フランスの太陽王ルイ14世は芸術活動全般を大きな関心と共に後援し、その豊かな実りを外交政策に活かしたため、フランス宮廷文化は全欧州で憧れの的になりました。上流社会の人々は邸宅の建築・装飾からファッション、日常言語や会話術に至るまでフランスの作法を積極的に取り入れ、最新の知見に敏感な頼れる宮廷人であることを示そうとしました。

上:王室版画家A.ペレルによるヴェルサイユ宮殿の図(1682年)。馬車で多くの人が訪れている様子がわかる

その一環で、宮廷舞踏も音楽まで含めフランス流儀がヨーロッパ中で手本とされたほか、王室の催しでルイ14世が入場するときの音楽=序曲もフランス風の曲作りが流行し、その余波はバッハやヘンデルらの鍵盤組曲など、翌世紀の音楽にも窺えるほどです。

1670年、王令によってリュリ/モリエールが制作したコメディ・バレ《町人貴族》の序曲

しかし音楽という分野に限って言えば、17世紀のヨーロッパではむしろイタリアからの影響がずっと優勢でした。王侯貴族や知識人たちは声楽も器楽もあらゆる領域でイタリア風の音楽を好み、王室音楽総監督リュリのもとルイ14世の意向に沿った独自の音楽様式が確立されたフランスでさえ、イタリア由来の音楽に関心を寄せる人が少なからず現れたほどでした。

それでも太陽王の生前は、音楽の世界で全欧州を席捲しつつあったイタリア音楽をことさら称賛したり、イタリア由来と分かる音楽をおおっぴらに披露しにくい空気があったのですが。

天才少女の登場~「かわいいジャケ家のお嬢さん」は5歳から宮廷へ

そんな17世紀も半ばを過ぎた1665年、音楽家や鍵盤楽器製作家を多く輩出したジャケ家の二女として生まれたのがエリザベートでした。

彼女の父クロード・ジャケはセーヌ川の中洲にあるサン=ルイ=アン=リル大聖堂の正規オルガン奏者で、エリザベートは父の後継者となる兄ニコラと共に早くから鍵盤演奏の手ほどきを受け、すぐに並外れた上達をみせました。その結果、5歳の頃にはもう国王臨席の場でクラヴサンを弾く機会を与えられ、卓越した技量で人々を大いに驚かせます。往年の鍵盤演奏の巨匠シャンボニエールもまだ生きていた1670年のことでした。

「かわいいジャケ家のお嬢さん」(当時の愛称)は、王の公妾*モンテスパン侯爵夫人や音楽通のギーズ公女に大いに可愛がられたほか、ルイ14世も自らエリザベートが最高の教育を受けられる環境を整えてやり、惜しみなく資金援助しました。

*1 社会的に存在が認知された君主の愛人。フランスでは高い知見を通じて文化面で王室を豊かにし、歴史に名を残した公妾が何人も現れた。

1684年、オルガン奏者のマラン・ド・ラ・ゲルと結婚。ジャケ・ド・ラ・ゲルと両家の姓を連ねたその名は、3年後に楽譜出版されたクラヴサン独奏曲集にも堂々記されました。印刷物刊行が手間のかかる高価な行為だった当時、鍵盤曲集を齢23の若さで出版したことは異例中の異例だった上、王室の正規クラヴサン奏者として宮廷歌劇の通奏低音演奏も引き受けた巨匠ダングルベール(1629~1691)の唯一のクラヴサン曲集より2年も早く刊行されていた点でも、この若きジャケ・ド・ラ・ゲルの曲集は鍵盤音楽史上大きな意味を持っています。

先例のない快挙の連続~オペラ上演、フランス初のトリオ・ソナタ

書き手の属性を感じさせない荘重と繊細とを兼ね備えたこの鍵盤曲集は大いに注目を集め、さらなる快挙が続きます。当節流行の抒情悲劇*2すなわちフランス語オペラを一つ全編にわたり作曲、王立音楽アカデミーが運営していたパリの劇場で披露する機会を得たのです。これは当時、女性音楽家としては異例中の異例でした。

*2 フランス語台本による全5幕形式の悲劇的な音楽劇で、史上初めて確立されたフランス・オペラの正統的な「型」。王室音楽総監督リュリがその形を整え、1687年に亡くなるまで王国内での上演権を独占していた。リュリの歿後その様式を踏襲した名作が続々と生まれた。

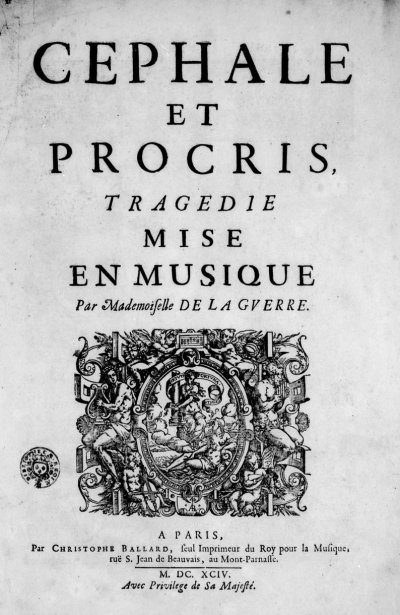

Bibliothèque nationale de France

こうして1694年、彼女の29歳の誕生日にパレ・ロワイヤル劇場の舞台にかけられた《セファルとプロクリス》。多くの書簡が残るセヴィニェ夫人も、リハーサルに立ち会い大いに感銘を受けた様子を手紙に書き伝えています。しかしクラヴサン曲集の成功もあっての前評判をよそに、客席が期待したような曲作りでなかったためかあまり話題にならず、わずか数回の上演で舞台から降ろされてしまいました。

とはいえ、舞台音楽の成功は時の流行や上演にかかわる偶然の連続に左右されやすいもの。パリから遠く離れた東の都ストラスブールではその2年後、同地に音楽アカデミーを創設した作曲家セバスティアン・ド・ブロサールの手配で《セファルとプロクリス》が改めて上演されました。博識なブロサールは若きジャケ・ド・ラ・ゲルの才能にも遠くから注目しており、彼女はこの先達と活発に意見を交わすようになります。

ブロサールとの繋がりを示す史料の一つに、彼が1695年にジャケ・ド・ラ・ゲル自身から写させてもらったソナタ群の手書き楽譜があります。そこには当時イタリアで広まっていた最新のトリオ・ソナタ様式を踏まえながら、フランス人向けの作法も適切に盛り込んだ充実した音楽が綴られており、ブロサールは強い感銘を受けて「何しろ魅力的な内容ですから、試してみたければぜひ」と識者たちに実演を促す一文をわざわざ目録に添えたほどでした。

1695年に楽譜が存在したということは、それはフランス王国内で書かれた最も早い時期のソナタだったことになります*3。しかも、そこには当時まだイタリア式の楽器がフランスでは珍しかった「チェロ」を使う指定が同王国内でおそらく初めて(そして全欧州でもきわめて早い時期に)明記されていた上、ブロサールの説明では「曲によってはバスーンが必要になるところもある」とのこと。楽譜上に使用楽器を明記しないことも多かった当時*4、音色表現へのこだわりをこれほど強く見せたジャケの感性は見過ごしがたいものがあります。

*3 フランス王国内で「ソナタ」とイタリア語の形式名を添えて書かれた最も古い器楽曲は、おそらくシャルパンティエの1686年の作品で、これは8パートからなる音楽。純粋にイタリア風のトリオ形式を用いた上で「ソナタ」の語を使った例としてはジャケ・ド・ラ・ゲルの作品はフランス最古と呼べる可能性も高い。同種の先例としてはヴィオールの名手マレが1692年に、フルートの名手ミシェル・ド・ラ・バルが1694年にそれぞれ刊行した曲集があるが、これらは「トリオによる作品集」と題されていて「ソナタ」とは銘打っていない。

*4 今回の記事のために編集したプレイリストでは、このような当時の習慣を鑑みてトリオの上声部をヴァイオリンだけにせず、片方のパートにオーボエを使っている。

ルイ14世の宮廷には、女性の歌手や舞踏家ですぐれた人物は何人も現れましたが、作曲でこれほどの注目を集めた例はきわめて稀でした。そんなジャケ・ド・ラ・ゲルが、並居る男性作曲家たちを差し置いて器楽の様々な分野で先陣を切っていた——痛快な話ではありませんか。

王自身から直接注目されていたおかげで、他の音楽家たちのような忖度から比較的自由でいられたジャケ・ド・ラ・ゲル。そのさらなる活躍についても、後編で改めて見ていきましょう。

関連する記事

-

インタビュー新日本フィルハーモニー交響楽団コントラバス奏者・藤井将矢さん「一音でオーケストラ...

-

インタビューカーネギホール芸術監督が語るユースオーケストラの力~音楽の未来を育て人生を変える

-

インタビュー「体は“生きた楽器”そのもの」ソプラノ・森麻季に聞く、声のコンディションの整え方

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest