ラヴェルとガーシュウィン——「ジャズ」が引き合わせた世界的作曲家

現代でも世界中で愛される2人の作曲家、モーリス・ラヴェルとジョージ・ガーシュウィン。生まれた国も、活躍したフィールドも違う2人は、1920年代に「ジャズ」を通じて出会います。フランスの作曲家ラヴェルが見聞きしたジャズとは? ガーシュウィンがラヴェルに弟子入り志願した顛末。アメリカ・クラシック音楽の専門家、谷口昭弘さんが解説します。

富山県出身。東京学芸大学大学院にて修士号(教育)を取得後、2003年フロリダ州立大学にて博士号(音楽学) を取得。専門はアメリカのクラシック音楽で、博士論文のテーマは...

《ボレロ》などで知られるフランスの作曲家モーリス・ラヴェル (1875-1937)は、ラグタイムやジャズといった、アメリカのポピュラー音楽に強い関心を持っていました。

オペラ《子どもと魔法》(1920-25) では、黒いウェッジウッド製のティーポットと中国の焼き物によるカップが、英語や中国語もどき(日本語もどき?)で19世紀末アメリカのダンス音楽である「フォックストロット」を歌ったり(ラヴェル自身は当初これを「ラグタイム」と考えていたようです)、

ヴァイオリン・ソナタ (1923-27) の第2楽章には「ブルース」というタイトルがつけられています。

また左手のためのピアノ協奏曲 (1929)、ピアノ協奏曲ト長調 (1929-31)にも、アメリカのジャズのバイタリティが取り入れられています。

今回は、そんなラヴェルが強い関心を持ったラグタイムやジャズについて、アメリカの作曲家、ガーシュウィンとの関わりを含めて考えてみます。

ラヴェルがフランスで知り、聴いた「ジャズ」

生前の彼を直接知る人によると、ラヴェルは創作活動の合間、プライベートの楽しみとして、パリのナイトクラブに通い、夜の光に照らされた中で人々との会話を楽しみ、ジャズの響きを楽しんでいました。そういったジャズはラヴェルにとって、日々の作曲の仕事から解放される息抜きとして、とても大切なものだったそうです。

特に1922年に開店したキャバレー「屋根の上の牡牛」はバルトーク、コクトー、ピカソ、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーといった芸術家たちのたまり場でしたが、ラヴェルはここで友人たちと親交を深めつつ、ジャズの生演奏を楽しんだといわれています(1924年のミュージカル《レディ・ビー・グッド》のためにガーシュウィンが書いたナンバー「私の彼氏」をラヴェルはここで聴いていたのではないかという人もいます)。

第一次世界大戦を乗り越えた20年代のパリは「狂乱の時代」と呼ばれ、新たな価値観・文化が求められていた。この時期、カクテル、ジャズなどのアメリカ文化も多く流入した。

ラヴェルは晩年、アメリカで演奏旅行をするのですが、その前年の1927年に、現地で聴きたい音楽として「グランドオペラよりもジャズ」を挙げており、彼はプライベートの楽しみ以上に、自分の創作のインスピレーションとしてジャズを考えていたことが伺いしれます。

そんなラヴェルの好奇心は、ガーシュウィンと同時代のミュージカル作曲家、アーヴィング・バーリン、ヴィンセント・ユーマンズに及んでいます。

また彼のレコードのコレクションの中には、ケンタッキー・シンガーズが演奏したディキシーランド・ジャズの演奏「タイガー・ラグ」がありました 。この「タイガー・ラグ」は、「ジャズ」の最初の商業用レコードを作った白人のグループ、オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドの録音で有名になった曲です。

さらにラヴェルは、おそらく楽譜を通してだと思うのですが、19世紀半ばに活躍したニューオーリンズ出身のクレオール作曲家ルイ・モロー・ゴットシャルクを「アメリカ人はジャズと考えるだろうがフランスではクラシックと捉えられる音楽」として知っていました。

アメリカ旅行、ガーシュウィンとの出会い

そんなラヴェルにとって、1928年1月から4月にかけて行われたアメリカへの演奏旅行は思い出深いものになったでしょう。このツアーでラヴェルはエドガー・アラン・ポーの家を尋ね、ナイアガラの滝やグランド・キャニオンを観光し、ニューヨークの摩天楼のスケールに圧倒されました。

ニューヨークには旅の途中で何度か立ち寄り、夜のダンスホールや黒人の劇場、巨大な映画館も堪能しています。

弟エドゥアール・ラヴェルに宛てた1928年2月の手紙によると、ラヴェルは、移動中のネブラスカ州オマハで、午後3時から10時までの汽車待ちの時間に、現地の「有名な」ジャズを聴きにいくと記しています。

オマハはルイ・アームストロング、デューク・エリントンといったジャズ・ミュージシャンがしばしば訪れていた場所で、オマハ・リバーフロント・ジャズ&ブルース・フェスティバルも(少なくともコロナ禍以前までは)行なわれており、「ジャズの街」としての伝統が息づいていたようです。

ツアーの中で、ラヴェルはニューヨークのガーシュウィンとも出会います。2人が最初に出会ったのは1月15日の夜でした。ラヴェルの自作のコンサートがガロ劇場で行なわれ、その後のレセプションに、エドガー・ヴァレーズ、ベラ・バルトーク、フリッツ・クライスラーとともにガーシュウィンが参加します。

そこでは黒人のダンサーや歌い手の演奏があり、黒人霊歌も披露されました(ラヴェルのリクエストによるものでした)。また別の機会にラヴェルはガーシュウィンのミュージカル《ファニー・フェイス》を堪能し、大いに魅了されたそうです。

さらに彼はガーシュウィン、アレクサンデル・タンスマン(ポーランド出身の作曲家でピアニスト)と一緒にハーレムに行き、コットン・クラブで黒人ミュージシャンのジャズに触れました。当時、コットン・クラブにはデューク・エリントンもステージに登場していたといいます。

デューク・エリントン『コットン・クラブの夜』

ただラヴェルの興味はそういった「本物」のジャズよりは、ガーシュウィン自身の演奏による「二人でお茶を」、「私の青空」といったポピュラー・チューン、そして《ラプソディ・イン・ブルー》により強い関心をみせていたようです。

1928年のツアーにおけるラヴェルとガーシュウィンとの関係でさらに重要なのは、3月7日、ラヴェル53歳の誕生日を称えるパーティーでしょう。メゾ・ソプラノ歌手のエヴァ・ゴーティエ(ラヴェルとガーシュウィン共通の友人)によって主催されたこのパーティーにおいてラヴェルは、ガーシュウィンによる《ラプソディー・イン・ブルー》や「私の彼氏」の演奏を強く望みます。これに応えて演奏したガーシュウィンのピアノ演奏におけるリズムの精緻さに、ラヴェルはすっかり虜になったといいます。

《ラプソディー・イン・ブルー》ガーシュウィン自身によるピアノ独奏編曲版

「私の彼氏」ガーシュウィン自身によるピアノ独奏編曲版

ガーシュウィン、ラヴェルへの弟子入り志願も......

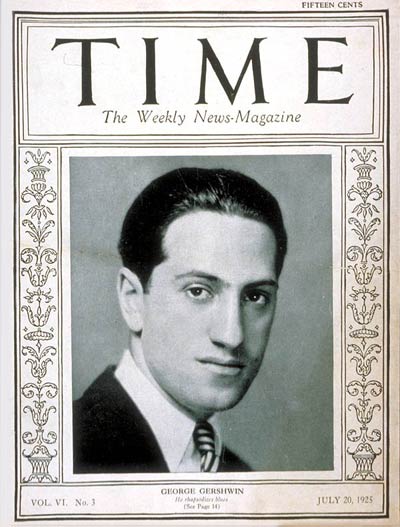

一方のガーシュウィンといえば、ダンス・バンドのリーダーであるポール・ホワイトマンと1924年に《ラプソディー・イン・ブルー》を発表し、クラシックの作曲家として自らを成長させることを考えていました。

ポール・ホワイトマン楽団《ラプソディー・イン・ブルー》

そんなこともあったのか、あるいはフランスに行く計画もあったためか、彼はラヴェルに作曲を学びたいということを申し出ます。お互いの音楽について多くを知らない状態で、かなり突飛な申し出でしたが、ラヴェルのほうはガーシュウィンの要望を真剣に受け取り、これを断ります。

パーティーの主催者であるゴーティエによると、ラヴェルは自分から学ぶことによって「君はその素晴らしい旋律の自発性を失い、悪いラヴェルを作曲することになるかもしれない(you might lose that great melodic spontaneity and write bad Ravel)」と答えたのだそうです。

ちなみに、このときのラヴェルの発言は伝記作家デヴィッド・ユーエンによって誇張され、ラヴェルは「なぜ君はすでに一流のガーシュウィンであるのに、二流のラヴェルになろうというのだ? (Why do you want to become a second-rate Ravel when you are already a first-rate Gershwin?)」とされ、1945年の映画『アメリカ交響楽』ではさらに「ガーシュウィン君、もし君が私に習ったなら、一流のガーシュウィンであるかわりに二流のラヴェルを作曲することになる(Gershwin, if you study with me, you’ll only write second-rate Ravel instead of first-rate Gershwin)」と変更され、定着したそうです)。

ガーシュウィンの人生を描いた映画『アメリカ交響楽』(原題:『ラプソディ・イン・ブルー』)

ラヴェルはガーシュウィンという才能を活かす(あるいは殺してしまうかもしれないという)仕事は、自分ではなく、のちに同じくアメリカ人作曲家アーロン・コープランドが師事することになるフランスの音楽教師で作曲家のナディア・ブーランジェがふさわしいと考えます。

パーティーのあった翌日の3月8日、さっそくブーランジェ宛ての手紙をホテルから書いているところに、ラヴェルの真剣さが感じられます。ちなみにラヴェルが出会ったアメリカ人作曲家にはデヴィッド・ダイヤモンドもいたのですが、彼もブーランジェのもとで学ぶようにとラヴェルは言っています。

4月7日、アメリカ旅行が終わりに近づいた頃、ラヴェルはテキサス州ヒューストンにおいて「現代音楽」についての講演会を行ないました。彼はアメリカの作曲家が、ヨーロッパ音楽の模倣ではなく、独自の音楽語法を持つべきことを説き、ガーシュウィンの《ラプソディー・イン・ブルー》を、クラシックが自国の遺産を使ったクラシック音楽の実例として挙げたそうです。

2人が生きた時代の「ジャズ」はポピュラー音楽だった

ここまでラヴェルとジャズ、そしてガーシュウィンについて述べてきましたが、こういった問題を考える上で非常に難しいのが、ラヴェルのいう「ジャズ」が何を指しているのかということでしょう。専門家の見立てによると、どうやらラヴェルの考える「ジャズ」というのは、「アメリカのポピュラー音楽」とイコールになっているようなところがありました。

ただ、アメリカ国内においても「ジャズ・エイジ」という時代の空気のなかで、「ジャズ」を1920年代の最新のポピュラー音楽の代表、という風に捉えられていた可能性もあります(少なくとも白人の間では)。

現在ではジャズの核と考えられる即興にしても、それが大きな意味を持っているような感覚もラヴェルはなかったかもしれません。1923年の英語によるインタビューの抜粋によると、「最上のジャズは良きミュージシャンによって書かれている (written)」とラヴェルは言っています。つまり記譜によるジャズを考えていた可能性があるということです。

またラヴェルはいわゆる「黒人差別主義者」ではなかったものの、例えばラグタイムを知りつつ、スコット・ジョプリンの名前には言及したことがなかったなど、ジャズにおけるアフリカ系=アメリカ人のルーツはあまり重要視していなかったことも専門家から指摘されています。もっともそれ故に、アメリカ人作曲家にジャズの必要性を堂々と訴えることができたということも考えられます。当時、白人クラシック作曲家にとっては、ジャズは黒人音楽として蔑むものと考えられていましたから。

もちろんラヴェルが時代的・地理的に体系的なジャズの知識を得ることは難しかったことは考えておかねばなりませんし、そもそも彼がそのような知識を作曲家として必要としていたかというのは考えておく必要もありそうです。

ただラヴェルとガーシュウィンという、今回の話に戻ってみると、やはりラヴェルにとってのガーシュウィンというのは大きな存在であり、ことによるとガーシュウィンこそが、ジャズをクラシック音楽に活かすことのできた最上の作曲家と考えていた可能性があります。2人は作曲家として良い出会いをし、互いを尊重しあっていたことは充分に伝わってきます。

関連する記事

-

読みものラヴェルとスペイン~母と親友もスペイン人! 音楽に「内面化されたスペイン」の源泉...

-

インタビュー祝・ラヴェル150歳!~9人の演奏家の「大切な1曲」と誕生日メッセージ

-

インタビューチョ・ソンジン、ラヴェルを語る~全ピアノ作品の録音を終えて感じる唯一無二な存在感

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest