7日間の上演後、世界は非物質化する......スクリャービンが《ミステリウム》の先にみていたもの

「ヒマラヤ山中で7日間かけて一度だけ上演すると、この世は違う世界にかわる」という突拍子もない作品を構想していた作曲家がいました。ロシアの大作曲家アレクサンドル・スクリャービンです。

結局、作品は未完成に終わっていますが、本人曰く、その片鱗はほかの作品にも散りばめられている模様。スクリャービンが突き詰めた神秘的な音の世界を、増田良介さんが案内してくれました。

ショスタコーヴィチをはじめとするロシア・ソ連音楽、マーラーなどの後期ロマン派音楽を中心に、『レコード芸術』『CDジャーナル』『音楽現代』誌、京都市交響楽団などの演奏会...

神秘と挑戦の作曲家アレクサンドル・スクリャービン

ロシアの作曲家、アレクサンドル・スクリャービン(1872-1915)は、19世紀末から20世紀初頭にかけてのロシアで、とても個性的な、妖しい美しさをもつ作品をたくさん残した。

彼は名ピアニストでもあったため、ピアノのための作品が多いが、オーケストラのための作品にも傑作が少なくない。もっとも有名なのは《法悦の詩》、そして《プロメテウス》だろう。

「《法悦の詩》交響曲第4番」の「法悦」とはエクスタシーだ。大編成のオーケストラが次第に高揚していき、ついには白熱的なクライマックスで終わるという構成から見ても、明らかに性的な意味が含まれているのだが、それだけではない。彼がこの曲に添えようとした長大な詩の最後は「かのように全宇宙には歓喜の叫びが響きわたる、我あり!」という詩句で終わる。このエクスタシーは、どうやら全宇宙的なスケールのものらしいのだ。

「《プロメテウス – 火の詩》交響曲第5番」はさらに挑戦的。やはり輝かしいクライマックスに向けて盛り上がっていく曲だが、管弦楽とピアノ独奏に合唱という大編成に、なんと光まで動員する。ホールを鮮やかな色が次々と満たし、最後にはすべてが白一色に溶け込む! もちろんこれは当時の技術では実現できなかったが……。

フランクフルト放送交響楽団による、さまざまな色の光を伴った演奏。

常軌を逸した《ミステリウム》の構想

さて、そんなスクリャービンが、生涯のうち最後の13年間を費やし、ついに完成できなかった超大作が《ミステリウム》だ。

《ミステリウム》の構想はとんでもない。これは音や光はもちろん、舞踏や香りや味まで取り入れた総合芸術で、スクリャービンは、ヒマラヤ山麓に専用の寺院を建設し、7日間かけて上演する計画を語っていた。

だがこの説明だと、もしかすると歌謡ショー付き温泉旅行の豪華版のようなものに思えるかもしれない。実はこの説明には大事なことが抜けている。スクリャービンの残した言葉などから推測される《ミステリウム》の実像を、もう少し詳しく紹介しよう。

彼の言葉は断片的で表現がわかりにくいので、上の説明は大胆な要約をしてあるのだが(私が誤解していたらすみません)、それでも発想が突飛すぎて何を言っているのかわからないかもしれない。

そもそも、スクリャービンの思想は一貫したものではなく、体系化されたものでもないので、わかりづらいところがある。こういった思想を、彼がどのように育ててきたのかも定かではない。

神智学とインドへの傾倒、救世主としての自覚

彼がブラヴァツキー夫人の神智学に傾倒していたことは、ファンのあいだではよく知られているが、《ミステリウム》の構想は神智学と出会う以前から存在していた。

ただ、アートマンとブラフマンの合一(のようなもの)を、祭儀(のようなもの)を実行することによって実現するという発想が、かなりインド的であることは確かだ。実際、スクリャービンは《ミステリウム》をインドで上演することにこだわった。

ロシア出身の、近代における神智学(異常な神秘的体験や特別な啓示によって、通常の信仰や推論では知りえない神の内奥の本質や行為についての知識をもつという哲学的、宗教的思想)の祖であり、後のオカルティズムや新宗教に多大な影響を与えた。現在、彼女が興じた神智学協会の本部はインドにある。

「アートマンとブラフマンの合一(梵我一如)」とは、古代インド哲学における究極の悟り。

ともあれ、スクリャービンはこのようなことを家族や友人たちに繰り返し語っていた。周囲の人々がそれを、どの程度信じていたかはわからないが、気の毒に、多くの人はあまり本気にしていなかったようだ。

ただ、スクリャービン自身は大まじめだった。彼は自分のことを救世主であると信じ、実際に水の上を歩いてみようとさえした。また、天候を変えることも試み、何度か雷雨を呼び寄せることに成功した(と自分では考えていた)。彼は実際に、自分には、《ミステリウム》によって現在の世界を終わらせ、変容させる力と使命があると信じていたのだ。

彼の後半生の作品の多くは《ミステリウム》のスケッチでもあった。彼は《プロメテウス》やピアノ・ソナタ第7番《白ミサ》そしてピアノ・ソナタ第10番などは《ミステリウム》に非常に接近している、と言っていたらしい。

スクリャービンが思い描いた音とは......

だが、当然のことながら、《ミステリウム》は書かれなかった。スクリャービン自身《ミステリウム》の実現が困難であることには気づいていた。

そこで彼が思いついたのは、《ミステリウム》そのものでなく、その準備となるような作品を書くことだった。それは、カンタータのような合唱と管弦楽のための作品で、《ミステリウム》そのものではないから、演奏したとしても世界が滅びることはない。だから一度だけではなく、世界各地で上演される。それにより、人々は来たるべき《ミステリウム》に向けて準備を行なうのだ。

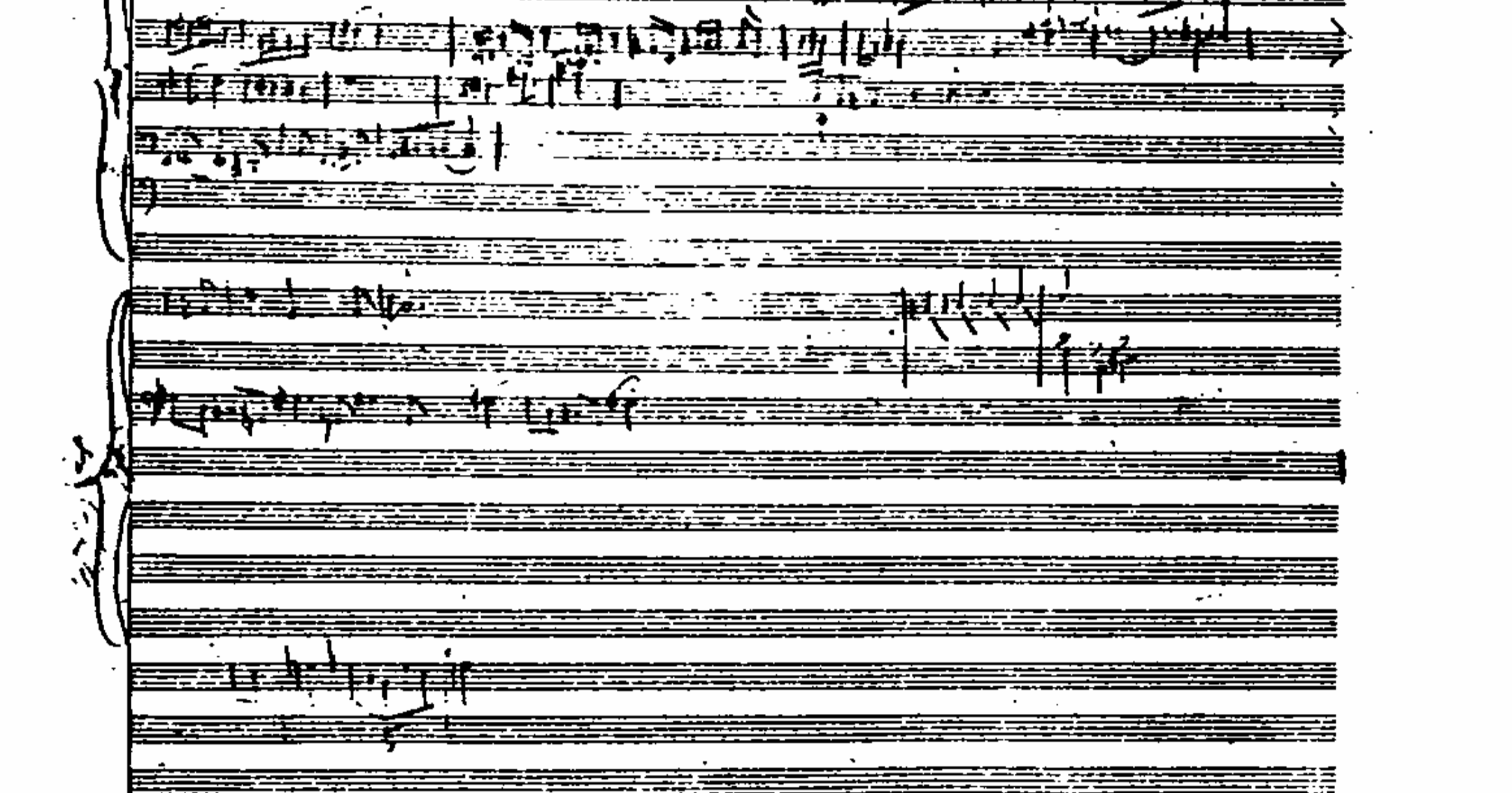

しかしこの作品(《序幕》と題された)も完成することはなかった。彼が43歳という若さで亡くなったときに残されていたのは72ページのスケッチだった。ロシアの作曲家アレクサンドル・ネムチン(1936-1999)は、28年を費やして、これらを演奏可能な形に構成した。

ネムチンは、この仕事を終えた翌年の2月に世を去っているので、まさに畢生の仕事だが、残念ながら、この2時間半に及ぶ大作のうちどこまでがスクリャービンの作品と言えるかは難しいところだ。

関連する記事

-

プレイリストブラームスの交響曲を名盤で聴こう! 音楽評論家が選ぶBEST 3と楽曲解説

-

読みもの北村朋幹のリスト「巡礼の年」全曲 独自のプログラミングで聴き手を深い思考へ誘う

-

読みもの近年注目のマックス・レーガーによるオルガン作品集 暗く分厚い時代の響きを味わう

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest