スポーツがテーマの近代フランス音楽〜サティ、ドビュッシーら大作曲家が音で描くテニス、ラグビー......

2024年、フランス・パリで100年ぶりにオリンピックが開催されます! 中世以来、王も市民もスポーツを楽しんできたフランス、近代になると音楽家たちもスポーツを作品に取り入れるようになります。テニス、ゴルフ、水泳、ラグビー......さまざまな「音のスポーツ」を聴いてみましょう。

東京生まれの宇都宮育ち。高校卒業後、渡仏。リュエイル=マルメゾン音楽院にてフルートを学ぶ。帰国後はクラシックだけでは無くジャズなど即興も含めた演奏活動や講師活動を行な...

フランスは中世からスポーツ大国!

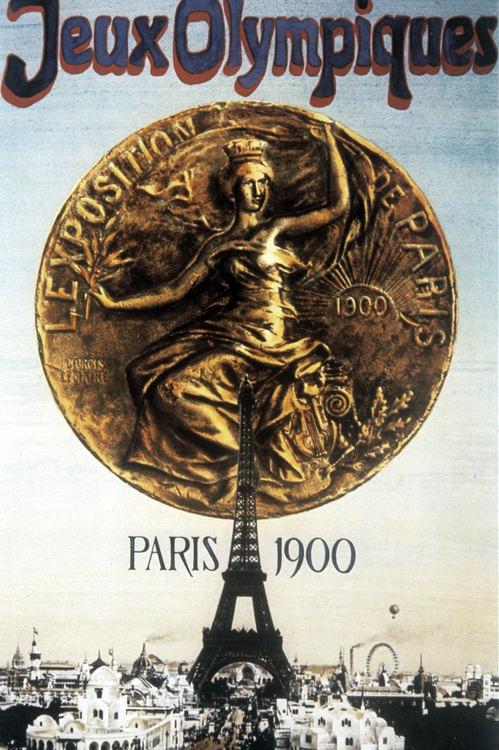

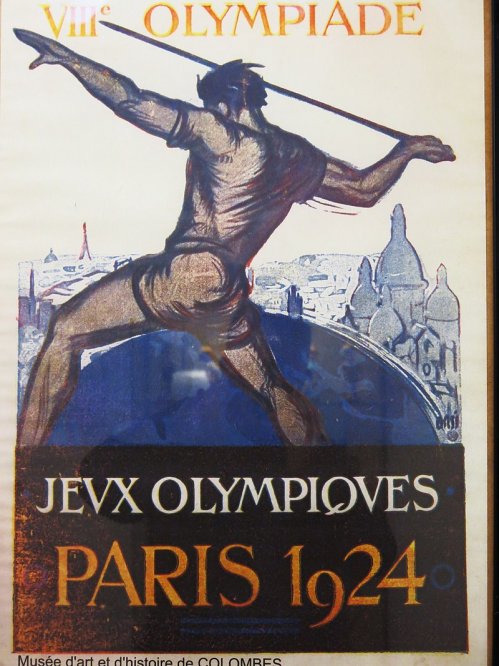

オリンピックの起源であるギリシャ・アテネで第1回近代オリンピックが開催されたのが1896年。その後、1900年の第2回大会、1924年の第8回大会がパリで行なわれ、2024年、100年ぶり3回目のオリンピックがパリで開催されます。

なにを隠そう近代オリンピックを提唱したのはフランス人。「スポーツによる青少年教育の振興と世界平和実現のために古代オリンピック復興」を謳ったフランス人教育者のクーベルタン男爵です。

フランスは芸術だけでなく、スポーツも中世以来盛んでした。狩猟、剣術、馬術など現代まで連なるスポーツの原型が流行し、サッカーの祖先も12世紀頃から存在しています。

「スポーツ」という言葉が誕生したのは15世紀のイギリスと言われていますが、その語源は中世フランス語の「Desport」。これは気晴らし、戯れといった意味だそうです。

ルイ14世の頃になるとスポーツも洗練されていき、カルーゼル(馬術)はパリの有名な広場に名が残っています。

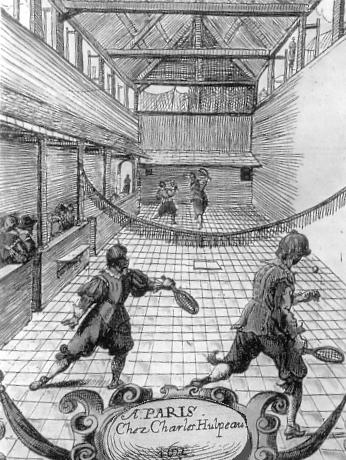

中世から絶対王政期にかけて大流行したのが、「スポーツの王、王のスポーツ」と讃えられた「ジュ・ドゥ・ポーム」。最初は手のひら(ポーム)やグローブで、後にラケットを使ってネット越しに球を打ち合うゲーム(ジュ)です。

フランス革命前後にフランスでの「ジュ・ドゥ・ポーム」ブームは下火になりますが、イギリスにわたり、1873年に現在の「テニス(ローンテニス)」になりました。

急速に広まったテニスは、フランスでも1891年に「全仏オープン」が始まり、1896年の第1回オリンピックで公式種目に選ばれています。1924年パリ大会を最後に半世紀近く中断することになりますが、1927年にはクレイコートのスタッド・ロラン・ギャロスがオープンし、20世紀初頭フランスのテニス熱がうかがえます。

ほかにもラグビーとサッカーという現代フランスを代表する人気スポーツの代表チームが20世紀初頭、立て続けに誕生しています。

フランス革命、近代オリンピック開催を経て、市民層にもグンと身近になったスポーツの世界は、音楽の中にも取り入れられるようになります。大作曲家たちが書いた「スポーツ」を、何曲か聴いてみましょう!

イラストとサティの音楽で楽しむスポーツ

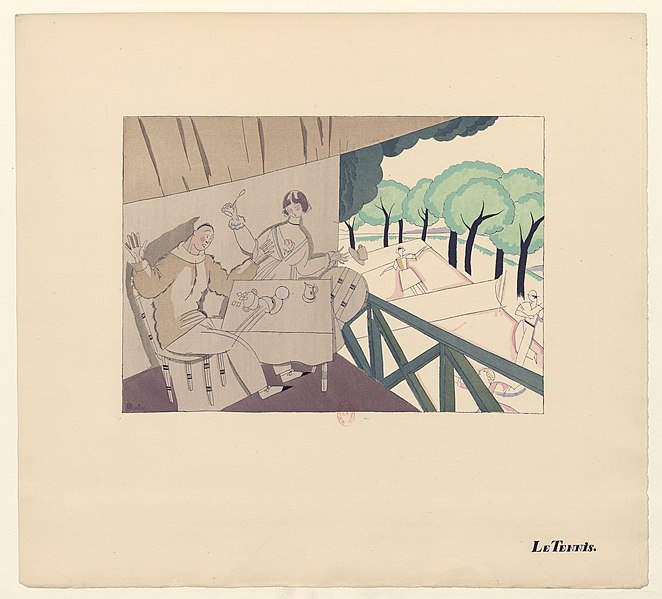

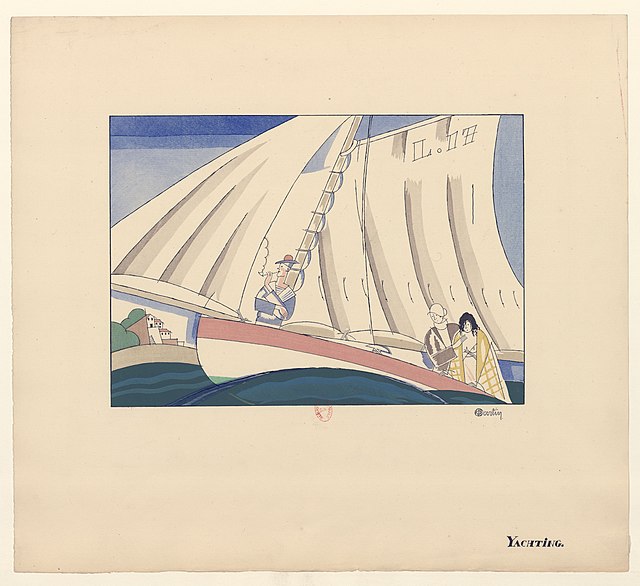

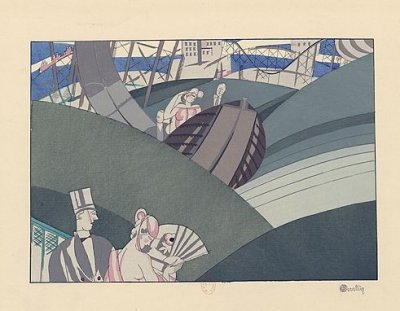

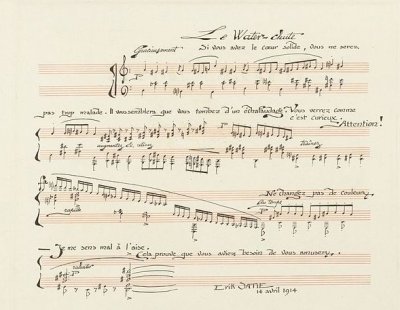

1914年、パリのリュシアン・ヴォジュルという婦人雑誌出版社から1冊の美しい画集が出版されました。タイトルは『スポーツと気晴らし』。

人気イラストレーターだったシャルル・マルタンのモダンなデザイン画1枚につき1曲、作曲家エリック・サティのピアノ曲が添えられています。

イラスト(そして曲)のタイトルには「テニス」、「ゴルフ」、「競馬」「ヨット遊び」など、当時流行していたスポーツやアクティビティが付けられています。

サティはイラストをもとに作曲するこの仕事を依頼を大変喜び、打診された作曲料の「値下げ交渉」までしたとか。

水上のジェットコースターのようなアクティビティである「ウォーター・シュート」では、イラストの構図を譜面に置き換える遊び心を見せています。

ちなみにサティ自身がゴルフを楽しんでいる写真も残されています。変わり者で引きこもりがちなイメージのサティも、友人とスポーツを楽しんでいたのですね。

▼エリック・サティ:《スポーツと気晴らし》

ドビュッシーが描いたテニスと恋の「ゲーム」

オリンピックのフランス語での正式名称は「Jeux olympiques(ジュ・オランピーク)」。「Jeux」にはゲームの他にも「遊び」、「戯れ」などの意味があります(ラヴェルの《水の戯れ》もJeuxです)。

ドビュッシーが書いた最後の管弦楽曲である《遊戯》の原題は、その名も《Jeux》。当時パリを席巻していたセルゲイ・ディアギレフ率いるロシア・バレエ団の委嘱により作曲されました。

「飛行機の墜落事故で中断されるテニスの試合を想起させることで、物語や神話から離れ、日常に根づいたバレエの音楽を」という依頼に、「不合理だ」とドビュッシーは難色を示しましたが、報酬が倍になったことでこれを受け入れ、この名曲が誕生しました。

▼クロード・ドビュッシー:舞踏詩《遊戯》

バレエの内容からは最終的に「飛行機事故」が削除され、夜の公園でテニスをする3人の男女というモダンかつ幻想的なバレエとなりました。最初と最後は「テニスボールがどこからともなく飛んでくる」シーンで統一されています。

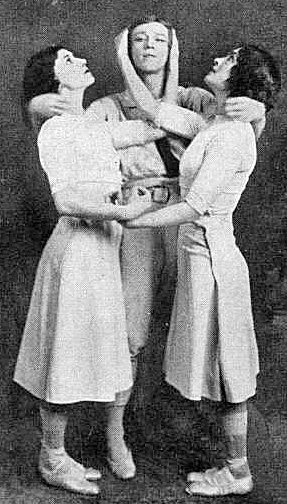

左: 初演で振付けと青年を演じたニジンスキー(中央)と、2人の少女を演じたタマラ・カルサヴィナ、リュドミラ・ショラー

南仏のビーチで憧れのヴァカンス、浜辺で楽しむスポーツ

ロシア・バレエ団は《遊戯》の11年後、パリ・オリンピックの年にふたたび、スポーツに関するバレエを上演しています。

《青列車》は、台本ジャン・コクトー、作曲は「6人組※」の一員ダリウス・ミヨー、衣裳にココ・シャネル、舞台の幕はピカソの新作「浜辺を駆ける2人の女」をもとに制作と、超豪華メンバーが集結。振り付けはニジンスキーの妹ニジンスカが担当しました。

※「フランス6人組」とも。サティをメンターとして集まったデュレ、オネゲル、ミヨー、タイユフェール、プーランク、オーリック、6人の若き作曲家集団。ともに活動した機会は少ないが、新しい音楽の世界を模索したよき友人グループだった。

南仏コートダジュールの海水浴場を舞台に、シャネルがデザインしたスポーツウェアを着た水泳選手、テニス選手、ウェイトリフティング選手がアクロバティックな動きを披露。日焼けオイルやカメラなど最先端の小物が登場し、とくに筋書きを持たないこのバレエの初演は大成功を収めました。

ちなみに「青列車」とは、北フランス・カレーからパリを経由して南フランスに向かう夜行列車のこと。1922年には新型車両が投入され、ヴァカンスを南仏で過ごすスタイルが流行、黄金期を迎えます。

「ヴァカンスとスポーツ」という最先端のキーワードが、当時の人々を強く引き付けたのですね!

▼ダリウス・ミヨー:バレエ音楽《青列車》

スポーツマン作曲家が生み出した「音のラグビー」

現代のフランスで一番人気のスポーツといえばサッカーですが、それに負けずとも劣らない人気を誇るのがラグビーです。フランス代表チームはユニフォームの青色から「レ・ブルー」という名前で親しまれています。

オリンピックにおけるラグビーは、1900年のパリ・オリンピックで正式種目に選ばれ、1924年までに4度開催されましたが、その後は2016年のリオデジャネイロまで廃止されていました。2024年、100年ぶりにラグビーがフランスに帰ってきます!

1928年、フランスで活躍したスイスの作曲家で、「6人組」のひとりであったアルチュール・オネゲルは、「交響的運動第2番」その名も《ラグビー》を作曲しています。

オネゲルは、蒸気機関車を題材にした「交響的運動《パシフィック231》」の成功のあと、システマティックな汽車の動きと対比させた「人間の動きの多様性」を表現するためにスポーツを題材にした《ラグビー》を作曲しました。

アルチュール・オネゲル:交響的運動第2番《ラグビー》

ひとつのテーマが、楽器から楽器へ「パス」される様子は、まさにラグビーの試合を彷彿とさせますね。

ちなみに作曲者のオネゲル、高校時代にはテニス、水泳、フットボールをこなすスポーツマンだったとか! 以前ご紹介したショスタコーヴィチをはじめ、スポーツ好きの作曲家だったようです。

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest