AIが学習し、再現するブルックナー、マーラー、グレン・グールドたちを観る

2019年はAIの活用が舞台芸術において本格的に始まった年でした。クラシック音楽もその例外ではありません。

今年9月オーストリアのリンツで開催されたメディア・アートの祭典Ars Electronica2019では、「AI×Music Festival」と題して、ブルックナー、マーラー、グレン・グールドらの作品や演奏が、AIを通して再現されていました。今回はそんなフェスティバルの模様をレポートします。

2011年からスペイン・バルセロナを拠点にヨーロッパ各地の音楽系テクノロジーや音楽シーン、Makerムーブメントなどについて執筆。大学院でコンピューターを活用した音楽...

文化と科学を横断するメディア・アートの祭典「Ars Electronica Festival」

今回レポートするArs Electronica Festivalは、40年の歴史を持つ文化と科学を横断するメディア・アートの祭典だ。テクノロジー活用に限らず、さまざまな実験的なプログラムを組んでおり、さながら現代音楽フェスティバルである。

今年は「AI × Music Festival」というメインプログラムで、AIを活用した音楽の実演が多数行なわれ、日本からも多くの人々が訪れた。開催地のオーストリア、リンツは 人口20万人ほどの地方都市だが、ユネスコの「創造都市ネットワーク」事業のメディアアート都市として認定されている。

過去の音楽文化を大切に守っていくだけではなく、クラシック音楽の本場オーストリアならではの攻めの姿勢も端々に感じられた。

我々の生活の中でAIの活用はまだ始まったばかりで、何がそのゴールにあるのか、はっきりしていない。AIを巡ってはさまざまな言説があるが、音楽についていえば、観客の前で演奏してこそ、その真価を問うことができるはずだ。

今回はArs Electronicaという世界的な催しでAIの実演を体験して、私なりに考察したレポートをまとめてみた。

グレン・グールドのようなピアノ演奏を行うAI — YAMAHAのプロジェクト「Dear Glenn」

リンツ近郊にある聖フローリアン修道院の広大な敷地内で開催されたAIxMusic Festival。そのハイライトとなったのは聖堂のスペースに設けられたYamahaの研究部門によるプロジェクト「Dear Glenn」のステージだ。

上の動画でフィーチャーされているのはグレン・グールド風のAIによる「ゴールドベルク変奏曲」、ピアニストのフランチェスコ・トリスターノとの共演による「フーガの技法」(ともにバッハ)。その他にリンツ・ブルックナー管弦楽団のメンバー(バイオリン、フルート)との三重奏も演奏された。用意された楽曲をプレイバックするだけではなく、AIが人間の奏者と協調しながら、リアルタイムの合奏を披露した。

今回このパフォーマンスを最前列で目にすることができた。グランドピアノの自動演奏機能に不自然さは感じられず、運指上の制約がない分、強弱の付け方など音のコントロールが難しい箇所もスムーズに弾けている。機械ゆえに人間とは技術的な差異が生じるかもしれない部分を差し引いて、問題なく聴ける演奏になっていたものの、以前ドキュメンタリー映画で観たグレン・グールドのイメージとは正直あまり重ならなかった。それほど熱心なグールドのファンというわけではないので自信がなかったが、後で過去の演奏映像をいくつか見て、やはり鍵盤の沈め方などが違っているように思えた。ぜひ動画を見比べてみてほしい。

上のドキュメンタリーを見ると、オリジナルのグレン・グールドに対して開発側ができるだけ敬意を払おうとしている様子はわかる。AIを開発する過程でプロの演奏家や批評家たちのフィードバックも取り入れ、最期にはグールドと親交のあった人々に実際に聴いてもらっている。感極まって言葉を詰まらせている友人の様子もあり、そのリアクションからするとAIの演奏が故人であるグールドの何らかの特徴を伝えていたことは明らかだろう。

我々はそれぞれ、演奏家や作曲家のイメージをもっている。ものまね芸を見るように、AIによる演奏のよくできた部分や、誇張された部分などを楽しむことはできるだろう。しかし演奏として純粋に上手いとか聴き映えがするといった点以外に、AIが再現しようとする演奏家や作曲家の表現を、どういった観点から評価するべきなのだろうか。

AIによって作り直されたマーラーの交響曲第10番

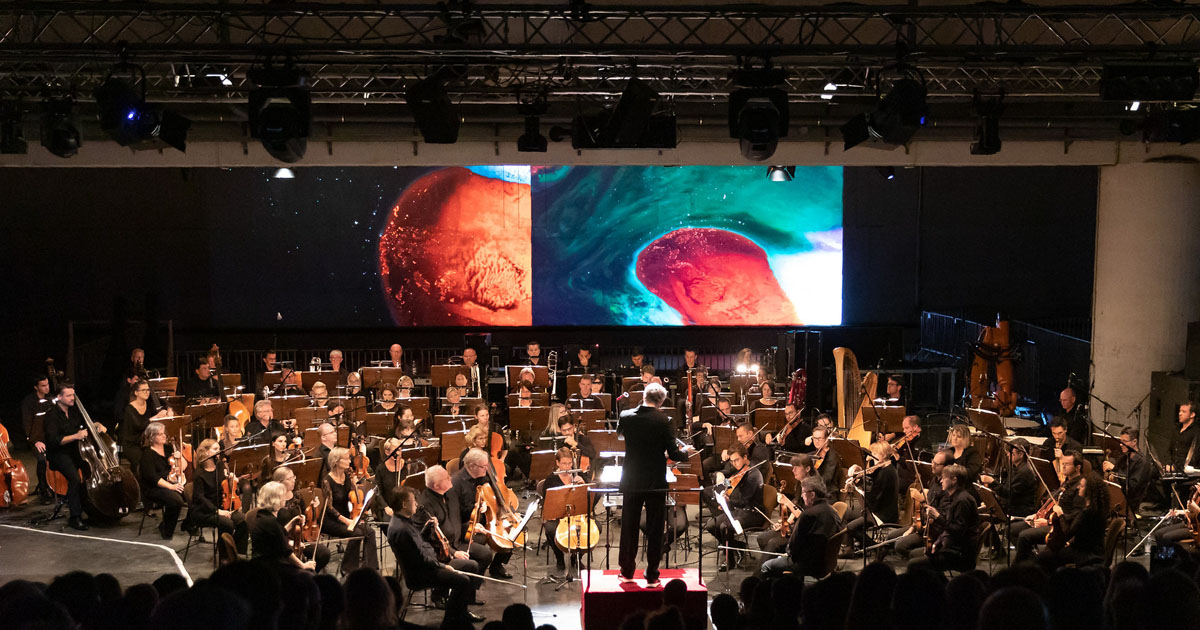

2日目のプログラム Big Concert Nightでは、マーラーの交響曲を録音した音源をリミックスするパフォーマンス、そして未完成の交響曲10番をAIを使って完成させた版の演奏が行なわれていた。

交響曲10番はほぼ完成していた第1楽章以外の楽章は、マーラーの楽曲スケッチだけが残されている。さまざまな専門家による完全版がすでに存在しているが、その多くは楽曲スケッチを拠り所にしてマーラーらしい重厚なオーケストレーションを付けて完成させている。インタビューによると、第1楽章の10音から成る主題を元にして、現在の代表的なAIモデルの一つであるMuseNetにいくつかのモチーフを作らせ、それを人間がオーケストレーションしたようだ。

ビジュアル面では、さまざまな色彩やテクスチャーを持った液体が流れていく中山晃子氏の”Alive Painting”による視覚効果も地元リンツ、ブルックナー管弦楽団による演奏に華を添えていた。

全体として、AIによる作曲機能が活用されただけではなく、この夜のパフォーマンスは新しいマーラーの交響曲の見せ方になっていた。

足立智美による、ブルックナー風のAIを活用したパフォーマンス

聖フローリアン修道院の地下にはクリプトと呼ばれる納骨堂と墓場を兼ねた地下聖堂がある。壁に多くの骸骨が積み重なるスペースでパフォーマンスしていたのは、ベルリンを拠点に活動している日本人ボイス・パフォーマー、足立智美。

プログラムには「Voices from AI in Experimental Improvisation(実験的な即興におけるAIによる声)」と書かれてあるだけで、具体的な内容はよく知らないまま会場に入った。狭いスペースに大変な人だかりができていたため、人をかき分けアーティストの近くに寄っていく。手を付いた台の上に装飾された大きな箱が置いてあり、なんだろうと思ってよくよく見てみると文字が書いてあった。「Anton…Bruckner……! この人知ってるよ!」それは、あのブルックナーの遺骸が収められた棺だった。

Tomomibotと名付けられたAIがブルックナーの全交響曲を学習し、足立氏の声をブルックナー風にプレイバック、さらにボイスの即興演奏を加える。ブルックナー本人が入っている棺の横で。

終演後に、ブルックナーの横での演奏はどんな風に感じたアーティスト本人に尋ねてみると「多少はブルックナーのような旋律もあったと思う」と語っていた。私自身はあまりブルックナーを感じなかったものの、AIが声のサンプルを割り当てブルックナー風に生成した旋律が音楽的には独特で面白いと感じたし、会場を埋めていた観客達の反応もよかった。

その一方で、墓場という場所や棺に入っているブルックナーに対する何となく「怖い」「薄気味が悪い」という感覚も大きく、宿泊先に帰った後に「塩でも撒いた方がいいのではないか」と思ってしまった。オーストリアまで来て、塩を撒くという日本の風習を突き通そうとした自分にも驚いた。日本とオーストリアで死生観も違うと思うが、そもそもどうしてこんな場所でコンサートを敢行しようとしたのか。

「一体、誰が許可したんだろう」

終演後、その場にいたArs Electronicaで長年働くスタッフまでもがそう語っていた。彼女もどういう経緯でこのようなライヴ・パフォーマンスが企画されたのか知らなかったのだ。しかし、誰かがブルックナーの亡骸の前でのパフォーマンスを許可していたはずだ。

教会の大きなパイプオルガンの真下の墓所に安置されているブルックナーの棺の横という特殊な場所で行なわれたパフォーマンスは、我々にさまざまな疑問を投げかける。

例えば私は心のどこかで霊魂のようなものを信じていて、死んだ作曲家の遺体のすぐ横で音楽を奏でることについては、「本人がどう思うだろう」と考え、畏れ多く感じてしまう。しかしドライな考え方をするならば、あくまで死体は死体で、私がどう思おうと何を演奏しようと、作曲家本人はここにはいない。

AIに関しても同じようなことが言える。どんなに音楽家に肉薄した音楽用AIを開発しても、作者は存在しない。表現を模倣させても、あくまで機械は機械であり、そこに音楽家の魂だとか何らかの精神性が宿るわけではない。

私たちは音楽の中に演奏家や作曲家の気持ちを感じることがある。だが、仮に音楽家の感情などが伝わってくるような感覚を持ったとしても、AIが作った音楽の場合、それは墓場で幽霊を見たと思い込むようなもので、そこには音楽への感情を込める実体がない。AIで作り上げた音楽はエンジニアが過去の楽曲や演奏のデータから特徴量を抽出して情報技術的に作り出しただけだからだ。

死んだ音楽家のイメージを再構成するAIを通して、音楽の中に一体何を感じていたいのか、自分自身の音楽観を見直す作業が必要になっていくことを痛切に感じる。

AIと音楽のこれから――過去の音楽的遺産を生かして作り出す未来の音楽のあり方

今回の記事ではArs Electronicaで目にしたさまざまな演奏表現へのAI活用事例のなかから、特に譜面情報や録音データなど過去の音楽的遺産を生かした例を中心に取り上げた。

今回の記事ですべては紹介しきれなかったが、音楽におけるAIの活用と一口に言っても、データを集める方法やその目的、人間との協調の仕方はそれぞれ違っている。

「過去の音楽家たちへ敬意を持ちながら、そのイメージをAIを使ってどのように作り直していくか」という問題とは別に、近い将来に多くの音楽家や音楽ジャンルを模倣した〇〇風AIによる音楽が作られるような時代がやって来る。

現在においては、音楽の作者が誰かということに多くの人は大なり小なりこだわっている。しかしAIによって一応それらしい音楽が作られるようになり始めた後、AIによる音楽が話題性を持つ今の時代と違って、作者不在の音楽が当たり前になってしまうと、我々の音楽に対する感傷的な気持ちは少しずつ変化していくかもしれない。未来の若い世代は今ほどは「音楽を作ったのは誰か」という作者性についてあまり関心を持たなくなるのではないだろうか。

さらに、音楽ビジネスに与える影響の大きさについても考え始めなければいけない。特に著作権者もいないAIが作った音楽に対して、著作権使用料を払う仕組みは現状ないからだ。

結論として、AIは今日の音楽文化に大きな影響を与えるさまざまな可能性があることが言える。

今回は主にAIを使った演奏に焦点を当てたが、AIの活用のあり方について、世界中のアーティストや研究者やビジネス関係者たちが集まって、さまざまな議論を始めている。今後は、世界でAIについてどのような内容の議論が行なわれているのかについても取り上げていきたい。

関連する記事

-

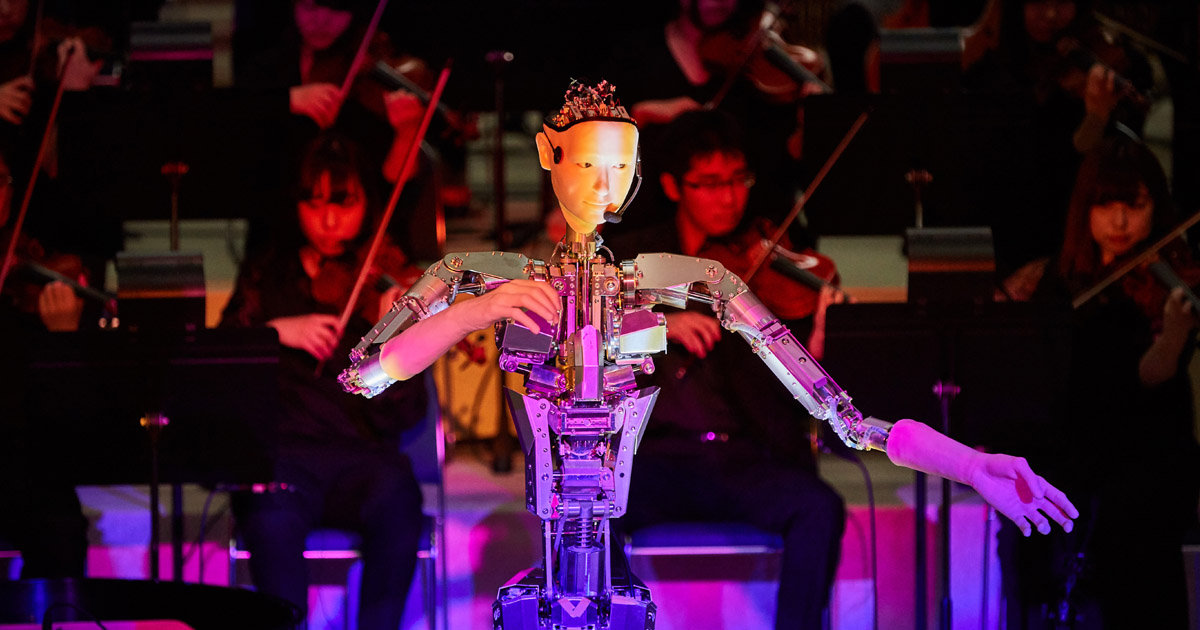

レポートAI×アンドロイド「オルタ3」の4社共同プロジェクト始動! 発表会にオペラの大野...

-

レポート音楽との偶発的な出逢いの場を作る――音楽体験の新たな次元

-

読みもの今年の夏は天体ショー目白押し! 雄大な星空を眺めながら聴きたい音楽

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest