生き物をテーマに学びと遊びとアートが融合した子ども向けワークショップ、最終回!

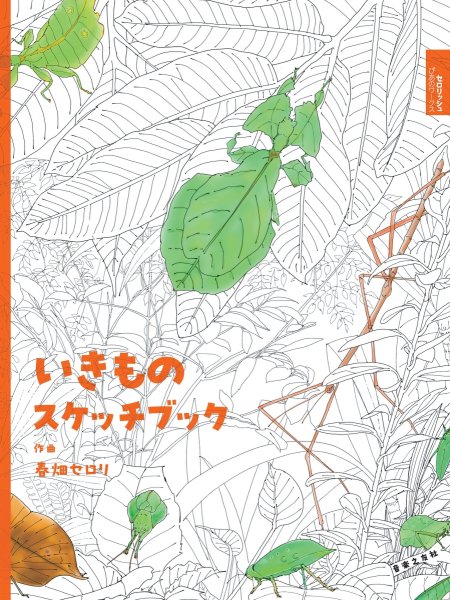

作曲家の春畑セロリさんが子どもたちと一緒に生き物とアートを結ぶ企画、『いきものスケッチブック』プロジェクトが最終回を迎えました。「夜に咲く花」「擬態(ぎたい)」「トゲ」をテーマにワークショップが行なわれ、最後には楽器を製作してアンサンブルも! その様子を飯田有抄さんがレポートします。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...

作曲家の春畑セロリさんが子どもたちと一緒に生き物とアートを結

そんなプロジェクトもいよいよ最終回です。題して「

「ゼツメツキグシュノオト」を聴こう

毎回ワークショップの最初は、セロリさんのピアノ演奏をみんなでじっくり聴きます。ピアノ曲集「ゼツメツキグシュノオト」の音楽を味わい、植物や動物たちにみんなで思いを馳せます。

最初に演奏してくれたのは、「リュウキュウコノハズク」です。リュウキュウコノハズクは、南の島に住んでいるフクロウの一種。沖縄の波照間島で鳴いているリュウキュウコノハズクの実際の声を、録音で聞きました。森の中をそよぐ風の音、虫の声に混じって、コホ〜 コホ〜と鳴くコノハズクの声。みんなじっと耳を澄ませていました。

それに続けてセロリさんがピアノで演奏。素敵な空間が広がります。

作曲家。東京藝術大学卒。鎌倉生まれ、横浜育ち。

舞台、映像、イベント、出版のための音楽制作、作編曲、演奏、執筆、音楽プロデュースなどで活動中。さすらいのお気楽者。

主な著作に「ゼツメツギグシュノオト」「オヤツ探険隊」「空をさわりたい」「できるかな ひけるかなシリーズ(全7冊)」「連弾パーティー・シリーズ(全5冊)」「きまぐれんだんシリーズ(全6冊)」(以上、音楽之友社)、ピアノ曲集「ポポリラ・ポポトリンカの約束」「ぶらぶ〜らの地図」(全音楽譜出版社、CDは日本コロムビア)、こどものためのピアノ曲集「ひなげし通りのピム(カワイ出版)」などがある。

さらにもう1曲。今回のワークショップの申し込みの際に、みなさんに「ゼツメツキグシュノオト」から聴いてみたい曲をアンケートで答えてもらいました。人気曲の第1位に輝いたのは、「イリオモテヤマネコ」。

野生のイリオモテヤマネコは、ちょっと怖そうにも見えるけれど、セロリさんの曲集では、お母さんネコの子守唄として作曲されました。じんわりと温かい音楽に、みんなうっとり。

ワークその1「夜に咲く花」

さて、ここからは今日の最初のテーマです。まずは「夜に咲く花」。

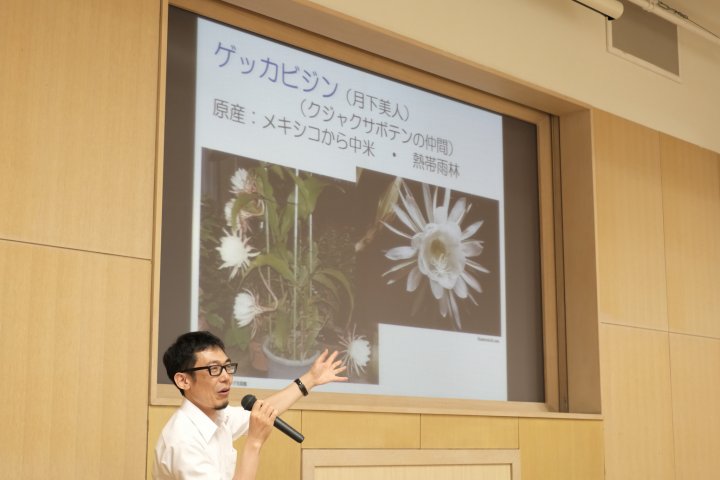

誰も見ていない夜の闇で、どうして花が咲くのでしょう? 蝦名先生がスライドでいろんな種類の「夜に咲く花」を見せてくれながら、教えてくれました。

一般財団法人 進化生物研究所 研究員・学芸員。東京農業大学・佼成学園女子中学高等学校・東京農業大学稲花小学校 非常勤講師。博物館・科学館等での展示・講座など、科学の楽しさや生きものをテーマにイベントも実施。

著書:『生きものラボ! 子どもにできるおもしろ生物実験室』(講談社)、『今を生きる古代型魚類-その不思議なサカナの世界-』(東京農業大学出版会・共著)、『群れ MURE 群れるって美しい。』(カンゼン・共著・監修)、教育情報誌『たのしい学校』(大日本図書・連載中)。

「月下美人(ゲッカビジン)は、その名の通り月の下で咲く大きな白い花です。カラスウリは、見たことがある人もちらほらいるかな? 東南アジア、日本でも山の方で見ることができます。レースみたいに綺麗な花びらだね。ヨルガオはアメリカ原産。アサガオ、ヒルガオとあるけど、夜に咲くからヨルガオ。日本でも見られます。アサガオが白くなったような花です。待宵草は、俗にツキミソウとも呼ばれます。咲くときは一瞬でハラハラ〜と開きます。

こうしたお花はなぜ夜に咲くのでしょう? ではここでクイズです。

1:すずしくて、花が長持ちするから?

2:朝一番乗りで咲いていたいから?

3:夜に動く動物と仲良しだから?

正解は3番です。みんなたくさん手があがりましたね。

カラスウリは、夜に飛ぶ蛾が、花粉を運んでくれます。花は生き残るために種子を作ります。できるだけたくさん受粉したい。それが作戦。日中はいろんな花が咲いていてライバルが多いね。でも夜はライバルが少ない。夜に活動する動物、たとえばコウモリなどにも花粉を運んでもらいます。

花の姿形も重要です。どの花も大きいね。色は白っぽい。暗闇で月や星の灯りでも目立つためです。また暗闇のため、アピールには色が重要ではないという場合もあります」

なるほど。ちゃんと夜に咲くのにも、その姿形にも理由があるんですね。

今度は秋田先生の出番です。

「それでは夜に咲いて虫たちを誘えるような綺麗な花を、みんなで作ってみましょう!みなさんに配った袋の中に、傘みたいなお花のベースとレースペーパーが入ってるので、これを切って貼って花びらを作っていきましょう」

ものづくり教室主宰。東京藝術大学美術学部芸術学科卒。2014年、Qinari(キナリ)研究所設立。CreoBOX,YES international school アートクラス担当。

子どもたち一人ひとりが、アートのみならずあらゆる物事を自分で考え表現できるように、様々な素材や技術、文化や価値観に触れ、様々な世界に出会える時空間を提供している。自然の中での体験と美術制作を融合させるQinari軽井沢出張所も不定期開催中。

みんなそれぞれに工夫して、お花をふわふわに仕上げていきます。大きくて美しいお花は、動かして開くことができる仕掛け。すごい!

「みんなでお花を開いてみせて! お〜できたね。

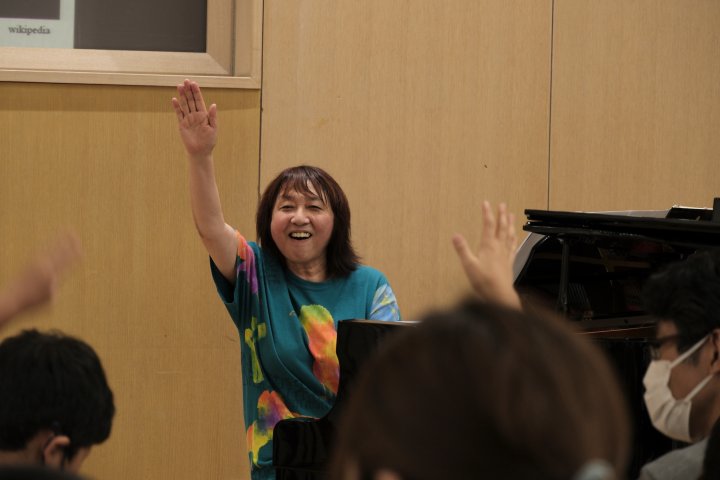

じゃあ、「夜に咲く花」の曲を作ろう! 今から聴くフレーズのどっちが好きかな?」

セロリさんはピアノで、Aタイプ(高音でフワッとしたモチーフ)、Bタイプ(低音から駆け上がるようなモチーフ)を弾きます。どっちが好き? と手を挙げてもらうと、どうやらAが人気です。続けてCタイプ、Dタイプから、好きなほうを選びます。

最後に、セロリさんが1曲を通して弾きます。モチーフが出てきたところで、みんなでお花を開きます。ふわ〜っときれいなお花がたくさん咲きました。

ワークその2「擬態(ぎたい)」

お次のテーマは「擬態」。ギタイ。なんだろう。知っていますか? 「動物の色や形が、葉っぱや石とそっくりになって、

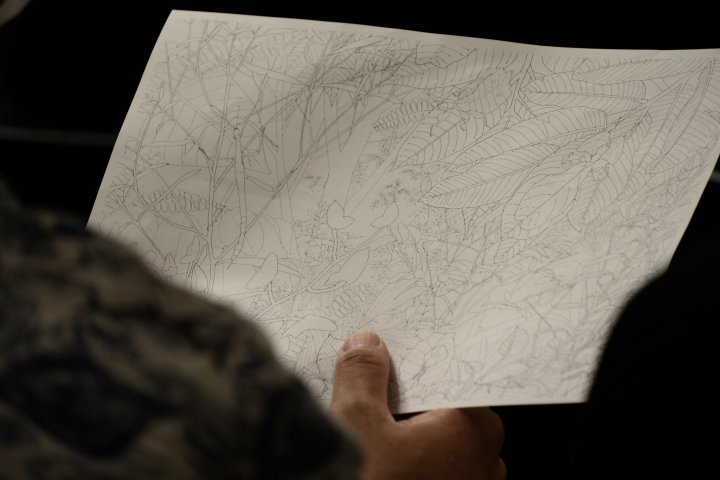

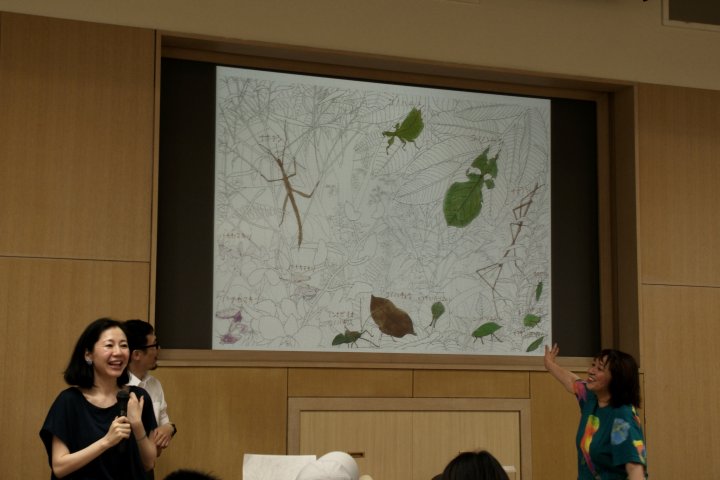

秋田先生が描いた森のイラストですが、

「葉っぱのような形をしたコノハムシやコノハチョウ、

みんな一生懸命探してぬりぬり。

「何匹塗れた? 5匹見つけたひと〜、6匹見つけたひと〜……」

手を挙げる人がどんどん減っていって、最後は13匹塗れた子が一

「すごいね。実は全部で14匹隠れていました!」

絵でも見つけにくいけど、

「実は世界最大の昆虫なんです。マレーシアなど、

セロリさんが作った「ナナフシ」

お花のような格好で、

チョウは葉っぱから青空まで、いろんなものに擬態するそうです。

「今から曲を弾くので、“擬態モチーフ”に合わせて、

野原の場面から始まって、みんなでいろんな虫に変身し、植物に擬態しました。

さて、ここで休憩です。休憩中もみんな興味津々で、

ワークその3「トゲ」

蝦名先生が「トゲにはどんな意味があるのか」

「トゲのある植物といえば、

動物も植物も、自分の身を守るという意味があります。

でも、実は違った目的でトゲを持つ生き物もいます。

たとえば「ライオンゴロシ」。この種子はいろんな方向にトゲが伸びていて、

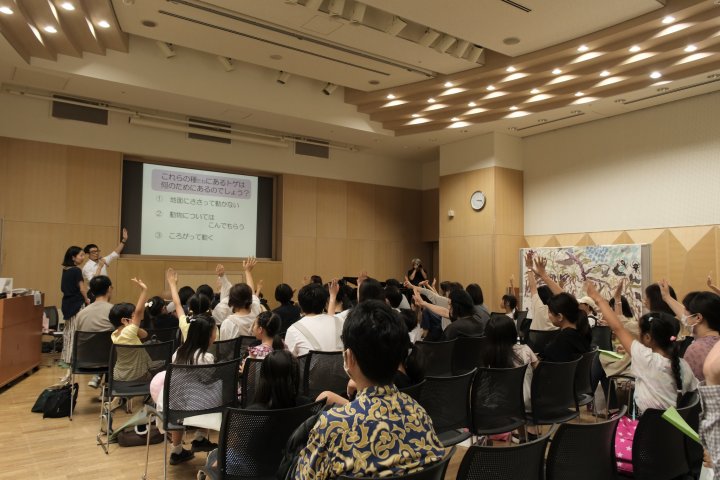

じゃあ、こうした植物の種子のトゲの目的はなんでしょう?

1:地面に止まろうとするため

2:動物にくっついて運んでもらうため

3:転がって動くため

正解は2番です。遠くまで運んでもらうためなのです」

トゲで動物にくっついて遠くまで運ばれ、その地に根付いて育っていく。

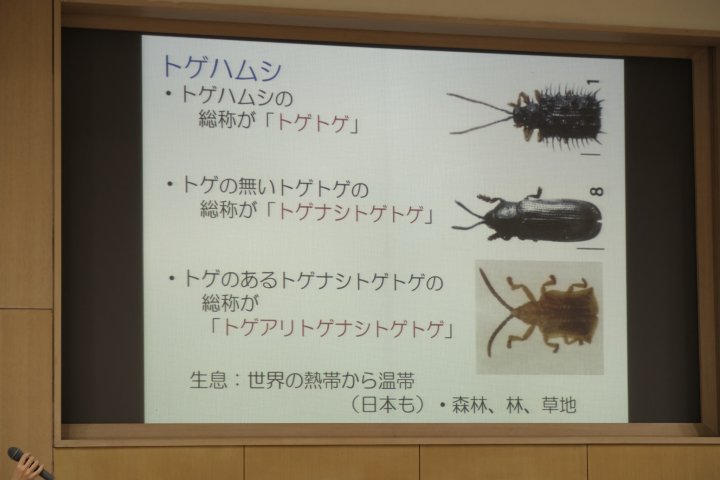

ところで、ヘンなニックネームのムシも紹介されました。「トゲアリトゲナシトゲトゲ」。これは「トゲハムシ」の仲間。

トゲハムシのあだ名が「トゲトゲ」。トゲのない「

それを聞いてセロリさんは、「『トゲトゲのテーマ』『トゲナシトゲトゲのテーマ』『トゲアリトゲナシトゲトゲのテーマ』を作ったよ!」

未来へ命をつなぐこと

さて、夜に咲くことも、擬態することも、トゲをもつことも、

「今日は、命を繋いで、

おしまいは、命のエネルギーがぎゅーっと詰め込まれている「種子」

蝦名先生が世界一大きな種子「フタゴヤシ」、

エピオルニスの卵は、ニワトリの卵のおよそ150個分! 蝦名先生はその昔、150個の卵で目玉焼きを作ってみたそうです

タンポポの綿毛のように、遠くまで飛んでいって生息地を広げる種子もありますよね。

みんなには白い薄い紙が配られています。それをほそ〜

おしまいはサンバ・サバンナの大合奏!

ワークショップの締めくくりに、

「みなさん、今度はお配りした袋の中から、封筒みたいな小さな袋を出してください」と秋田先生。

「袋をちょっと膨らませて、口のほうを捻ってください。

実際のマラカスも、中には植物の種子が入っているそうです。

手作り楽器を持った子どもたちとともに、

サバンナにはゾウもライオンもチーターもシマウマも、

セロリさんがそれぞれの動物にちなんだ掛け声とリズムをみんなに

「いきものスケッチブック」のワークショップ・

午前中にプレワークとして「みんなで描く大きな絵~いきものの暮らし~」を開催。子どもたちと一緒に、大きな画用紙に春夏秋冬の絵を描きました。

©︎山口敦

新刊楽譜のお知らせ

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest