サントリーホールが2026年に開館40周年 記念事業のラインナップ発表

サントリーホールは2026年に開館40周年を迎える。その記念事業に関する記者会見が11月12日、堤 剛館長、長政友美総支配人、そして長年のパートナーであるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を代表して楽団長のダニエル・フロシャウアー氏が登壇し、サントリーホール ブルーローズ(小ホール)で開かれた。

東京・神楽坂にある音楽之友社を拠点に、Webマガジン「ONTOMO」の企画・取材・編集をしています。「音楽っていいなぁ、を毎日に。」を掲げ、やさしく・ふかく・おもしろ...

サントリーホールは1986年、「日本に本当の意味での音楽文化を根づかせたい」という初代館長(佐治敬三氏)の深い思いから生まれた。東京初のコンサート専用ホールとして最高の響きを実現し、音楽家と聴衆が一体となって喜びを分かち合い、ともに芸術文化を創造することが目指されてきた。

堤館長は、「近年、アジア各国でも新しいコンサートホールの建設が進む中、サントリーホールはこれまでに培った経験や知見を共有し、アジアのリーディングホールとしてますます音楽界に貢献していきたい。また、エデュケーションの分野でも今年9月に『次世代推進部』を創設し、演奏家と聴衆の育成にさらに力を入れていく」と語った。

次に、長政友美総支配人から40周年のキーメッセージが発表された。「この瞬間が、未来になる Moments that Shape the Future」というもので、音楽の豊かな未来は奏でる人と聴く人の生命(いのち)が共に輝く瞬間から生まれる、という想いが託されている。

ロゴのデザインは、「響」という漢字をモチーフにしたサントリーホールのロゴに、右肩上がりの弧と「40th」の文字を重ねたもの。数字の「40」には「和」という文字を想起させる工夫を凝らし、日本から発信を続ける世界のサントリーホールでありたいという思いが込められている。

豪華絢爛!「開館40周年」公演ラインナップ

続けて「サントリーホール開館40周年」の公演ラインナップが発表された。2026年4月〜2027年2月の11か月間で、主催・共催公演の数は、例年よりかなり多くなる見込みだ。

まず、2026年に記念の年を迎える国内オーケストラの公演が目を引く。4月の京都市交響楽団70周年記念(指揮:沖澤のどか、チェロ:堤 剛)、6月の日本フィル創立70周年記念「千人の交響曲」(指揮:カーチュン・ウォン)、9月の東京交響楽団創立80周年「シュミット:オラトリオ《7つの封印の書》」(指揮:ロレンツォ・ヴィオッティ)、10月のNHK交響楽団100周年記念「プッチーニ:《トスカ》(セミ・コンサート形式)」(指揮:ファビオ・ルイージ)。

7月にはサントリーホールの完全オリジナル作品で海外でも高い評価を受けるタン・ドゥン:ホールオペラ®《TEA》が再再演。9月の反田恭平&ジャパン・ナショナル・オーケストラ、日本音楽財団「ストラディヴァリウス・コンサート2026」に続き、10月にはヴェルビエ・フェスティバル・オーケストラ(ピアノ:藤田真央)、小林研一郎(指揮)「500回記念コンサート」(仮称、同一ホール・同一指揮者による前例のない回数)、ヨーヨー・マ(チェロ)スペシャル・コンサートが開催。

そして10月31日、11月1日は「サントリーホール40周年記念ガラ・コンサート」。85歳の記念イヤーを迎えるリッカルド・ムーティの指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、内田光子(ピアノ)というたいへん豪華な顔ぶれだ。

11月は、ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2026(リッカルド・ムーティ指揮)、クリスティアン・ティーレマン指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団、テオドール・クルレンツィス指揮ユートピア管弦楽団、サー・サイモン・ラトル指揮バイエルン放送交響楽団という、なんとも贅沢な1か月となる。

翌2027年の1月にはホールとゆかりの深いMIDORI(ヴァイオリン)のスペシャルコンサート、2月にグスターボ・ドゥダメル指揮シモン・ボリバル交響楽団、河村尚子(ピアノ)のリサイタル。

そして2月28日には40周年フィナーレ・コンサートが開催。この日は3月からの改修工事前の最終日にあたり、サントリーホールの次世代演奏家の育成活動の成果発表の場となる予定だという。

サントリーホールの名物企画であるチェンバーミュージック・ガーデン(6月)、オルガン・フェスティバル(8月)、サマーフェスティバル(8月、テーマ作曲家:ルカ・フランチェスコーニ)、ARKクラシックス(10月)、クリスマスコンサート(12月)やウィーン・フォルクスオーパー交響楽団によるジルヴェスター&ニューイヤー・コンサート(12月、2027年1月)ももちろん開催。

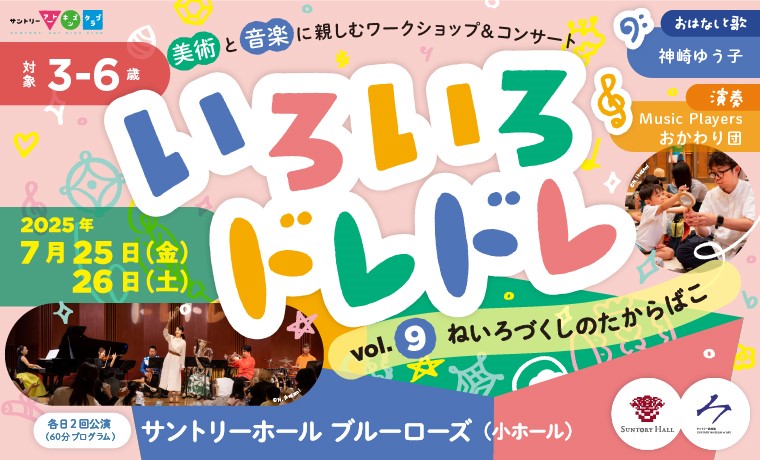

2026年6月、10月、2027年1月は小山実稚恵のピアノリサイタルシリーズ。また、ホールが力を入れる次世代育成のための企画も継続して開催され、4月に「オープンハウス」、9月に「サントリーアートキッズクラブ いろいろドレドレ」、5月、9月、11月に「にじクラ」、そして25年目を迎える「こども定期演奏会」は12月に第100回の特別プログラムが組まれる。

これらに加え、厳選された40周年「参加公演」がラインアップに加わる。

サントリーホールとウィーン・フィルの強い絆

続いてウィーン・フィル楽団長のダニエル・フロシャウアー氏が登壇し、サントリーホールとウィーン・フィルの深い関係について語った。「ウィーン・フィルにとってサントリーホール訪問は毎シーズンのハイライトであり、ここで最大限の良い演奏をしようという思いに駆られる特別な場所だ。音楽のことがよくわかっている聴衆と一体感を味わえるという点が、本拠地のムジークフェラインを思い起こさせる。

また、サントリーホールとは多くのプロジェクトを通じて強い結びつきが生まれており、中でも2012年に始まった『ウィーン・フィル&サントリー音楽復興基金』の5周年で被災地の学校の皆さんをホールにお招きし、『第九』を演奏したことは忘れがたい経験となった。

2026年は、ウィーン・フィルの初来日から70年という年でもあり、50年以上共演してきたリッカルド・ムーティ氏の指揮でサントリーホールの40周年を一緒にお祝いできるという、ほんとうに大きな節目の年となるだろう」。

最後に堤館長は、サントリーホールはアジアのリーディングホールとして将来を見据えたリーダーシップを発揮していくことが使命であり、世界の音楽文化に対する責任感を持ち、独創的であることが重要だと強調した。

フロシャウアー氏はその責任感を、ホールのスタッフ一人ひとりが真摯に仕事に向き合う姿勢からも感じるという。

「厳しい時代の今こそ、音楽やホールが持つ意味が重要になってきています。ホールはコミュニケーションの場であり、さまざまな人が一つのファミリーとして出会う場でもある。それをサントリーホールは強く意識しています。40周年の素晴らしいプログラムには、きっと世界中のホールが嫉妬することでしょう」(フロシャウアー氏)。

関連する記事

-

イベント3~6歳対象「いろいろドレドレvol. 9 ねいろづくしのたからばこ」が7月25...

-

インタビューサントリーホール~世界最高峰から子ども向けまで良質なコンサートに触れる晴れ舞台

-

イベントアンドリス・ネルソンスが語る、ウィーン・フィル来日公演への思い

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest