マリア・テレジアは「ヨーロッパ最初のヴィルトゥオーサ」?~モーツァルトやハイドンとの交流も

近世ハプスブルク君主国史が専門の歴史学者・岩﨑周一さんが、ハプスブルク帝国の音楽世界にナビゲート!

第4回は、「女帝」マリア・テレジアと音楽の関わりについてとりあげます。幼いころから芸術に触れ、統治者となってからも舞踏などを楽しんでいたそう。さらに、大作曲家モーツァルトとハイドンとの交流についても紹介します。

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

芸術を愛し見事な歌声を披露した「女帝」

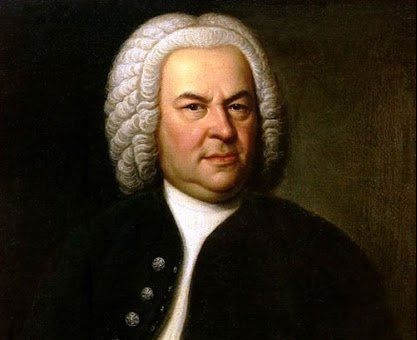

18世紀のハプスブルク帝国に君臨したマリア・テレジアは、才気煥発な女性だった。男子とほぼ同水準の教育をうけたほか、音楽面ではとりわけ歌唱に秀でていて、若い頃はしばしば舞台にも立った。ここではオランダの政治家ウィレム・ベンティンクの言葉を引いておこう。「私は、女帝の歌声と優雅な挙措に感動して恍惚となった。私は彼女に、あなたはおとぎ話に出てくるお姫様のようだと言わずにはいられなかった」。本人も後年、「私はヨーロッパで最初のヴィルトゥオーサ[ヴィルトゥオーゾの女性形]です」と冗談めかして述べたという。

父帝カール6世の急逝により、マリア・テレジアは23歳にしてハプスブルク君主国の統治者となった(1740年)。しかし、それに異議を唱えたバイエルン、そして動乱に乗じたプロイセンやフランスなどの策動により、オーストリア継承戦争が勃発する。このとき、ハプスブルク君主国はまさしく危急存亡の秋にあった。

ただ、それでもマリア・テレジアの活力は旺盛だった。側近の一人は後にこう回顧している。「彼女は多くの敵を抱え、資金も援助も経験もほとんど有していなかった。(中略)彼女は自らの資質に頼る他なく、統治を一から学び、4人分の仕事をこなした。しかし彼女はなお、私たちをその存在によって楽しませてもくれた。彼女は多すぎるくらいに乗馬をし、ダンスをし、楽しく遊び、昼食や夕食を共にした。小旅行をたくさん楽しみ、ほとんど毎年のように子どもを産んだ」。マティアス・ゲオルク・モン(1717~50年)のロ長調のシンフォニアは、この時期の不思議と華やいだ雰囲気を彷彿とさせる佳品だと思う。

モン:シンフォニア ロ長調

ソフトパワーの重要性を理解していたマリア・テレジア

しかしマリア・テレジアは、40年代中葉からなぜか歌舞音曲を避けるようになった。44年に妹が結婚式を挙げた際、彼女は当初オペラの上演を計画し、自ら出演するつもりでもいた。「しかし、統治者たる女王がそうした催しに出ることは不作法ではないかという懸念から、この計画は頓挫した。とはいえ、劇が上演される際に公の場で舞踏を披露したルイ14世の例もあるので、この点に関してそれほど厳格でなくともよかっただろう」(侍従長ケーフェンヒュラー゠メッチュ)。

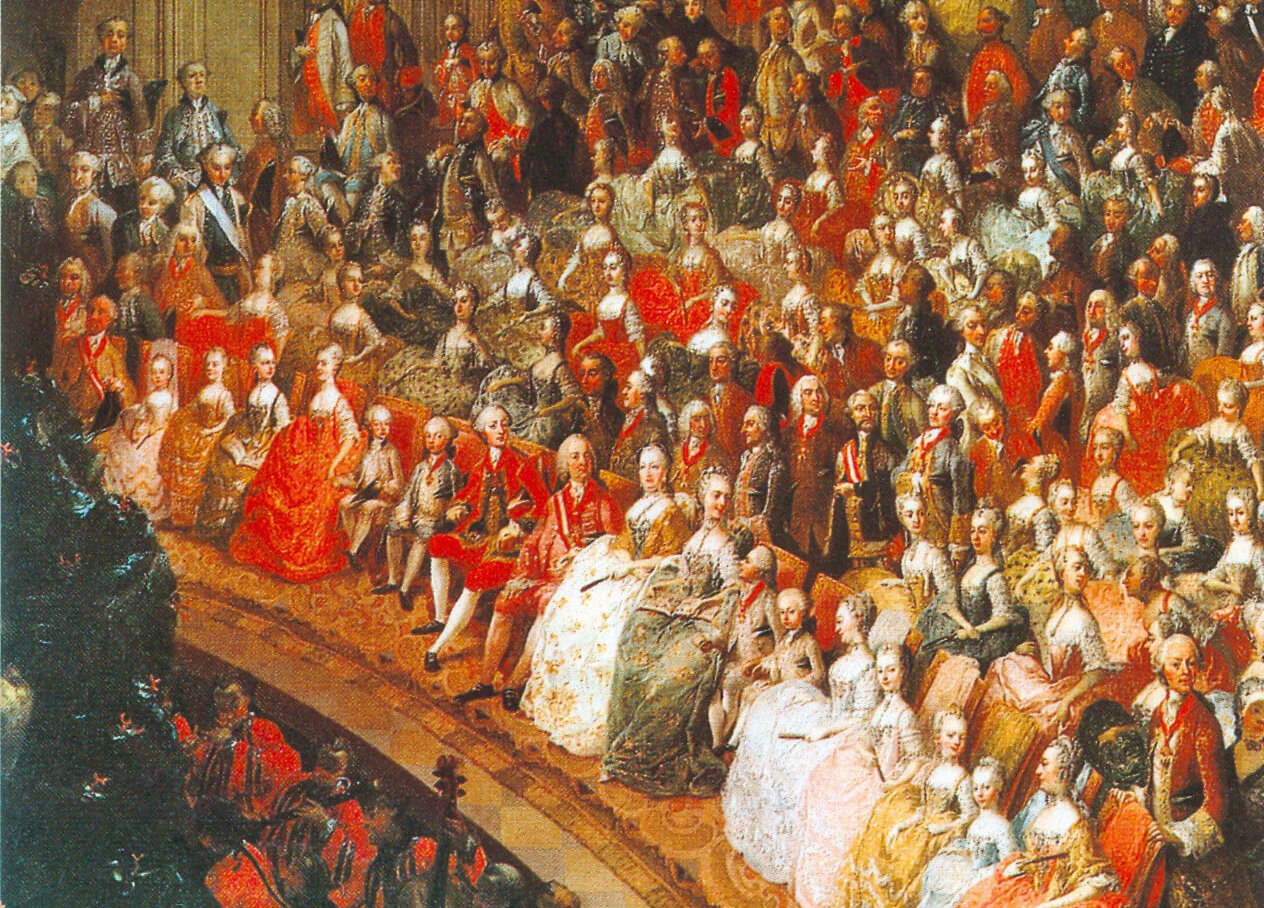

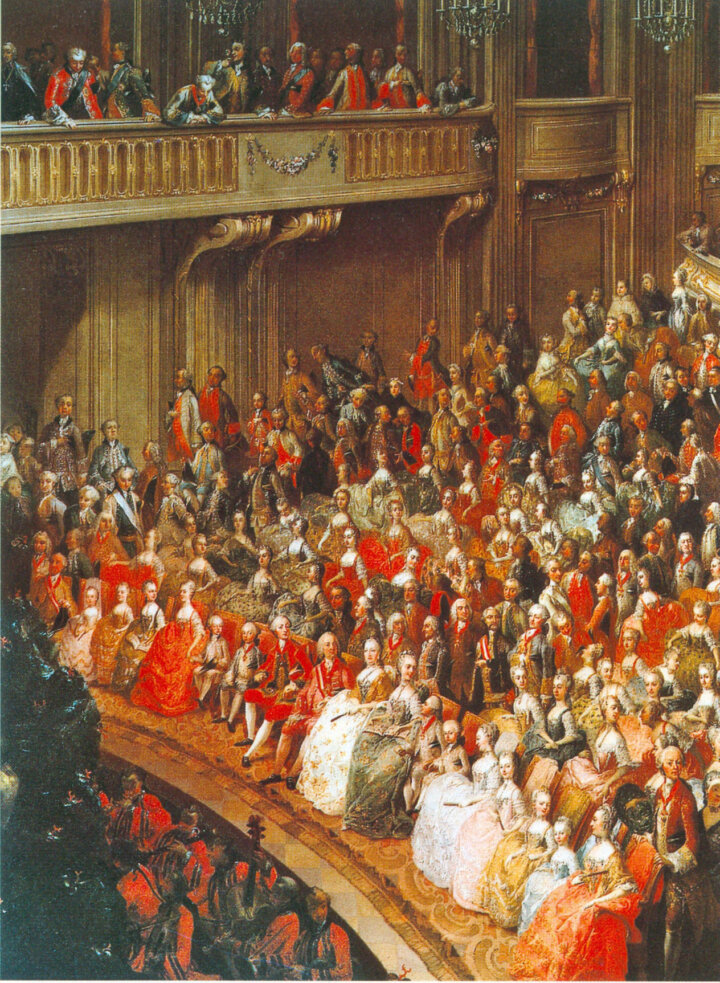

こうして、45歳のときに宮廷礼拝堂でヨハン・アドルフ・ハッセの『聖マリアの連祷』を家族と歌ったのを唯一の例外として、マリア・テレジアが公の場でその音楽能力を披露することはなくなった。また経費削減のため、彼女は劇場活動の民営化を進め、音楽活動への支出を抑制した。しかしその一方、「スペクタクルは必要です。そうでなければ、誰もこの豪壮な宮殿にいたいとは思わないでしょう」として、シェーンブルン宮殿に豪華な劇場を併設したりもしている。マリア・テレジアは、ソフトパワー(文化的な魅力や価値観などに基づく求心力)の重要性を理解していたのだった。

ヨハン・アドルフ・ハッセ:《聖マリアの連祷》

モーツァルトをはじめは好意を持って迎えたが……

そんな「女帝」が直接接した大音楽家に、モーツァルトとハイドンがいる。62年10月13日、拝顔の栄に浴したモーツァルト一家は「このうえないご好意を持って迎えられ」、「ヴォルフェルは女帝陛下のお膝に飛び乗り、お首に抱きついて、思い切り気の済むまでキスをした」。転んだ自分を助け起こしてくれた皇女マリ・アントワネットにヴォルフガングが求婚したという有名なエピソードは、一次史料が皆無なため、信憑性に乏しいと言わざるを得ない。しかしマリア・テレジアは、末子マクシミリアン・フランツのものと同じ大礼服をヴォルフガングに下賜するという厚遇を示した。

モーツァルト:ピアノのためのメヌエット ヘ長調 K.5

ところがマリア・テレジアは、いつしかモーツァルト一家を「乞食のように世の中を渡り歩いている連中」とみなすようになった。このため両者の関係は冷却化する。1780年、歌劇《イドメネオ》の初演準備中に彼女の訃報に接したヴォルフガングは、往時を回顧するでもなく、面倒そうにこう書いた。「ぼくも、あちこちへ早々に出かけて、一緒に泣かなければなりません」(太字はモーツァルト自身が下線を引いた箇所)。

ハイドンの器楽作品に先見の明

一方、ハイドンとは折に触れて接触があった。彼は後年、シュテファン大聖堂の聖歌隊にいた幼い時分、態度が悪いとしてマリア・テレジアに叩かれたことがあったと回想している。また、宮廷舞踏会に楽士として参加したこともあったようだ。奉職するエステルハージ家にマリア・テレジアが73年に行幸した際、ハイドンはこうした思い出話を披露したほか、狩猟で自ら仕留めた獲物を食卓に供し、座を盛り上げたという。

このときに彼女が「良いオペラを観たければ、エステルハージ宮殿に行かないと」と言ったという話、そして「マリア・テレジア」の愛称で知られる「交響曲第48番」がこの機会に演奏されたという話は、どちらも信憑性に乏しいようだ。しかしマリア・テレジアは、ハイドン率いるエステルハージ家の楽団を77年にシェーンブルンに招いて公演させた。

ハイドン:交響曲第48番《マリア・テレジア》

なおマリア・テレジアは、この行幸の前からハイドンの活動に注目していた。「器楽では、ハイドンという特別な着想の持ち主がいます。まだ駆け出しではありますが」(72年)。“宿敵”のプロイセン王フリードリヒ2世がハイドンの音楽を騒音扱いしたことを思うと、マリア・テレジアはここでなかなかの慧眼を示したと言っていいだろう。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest