連載

2025.09.09

万里生クラシック! vol. 4

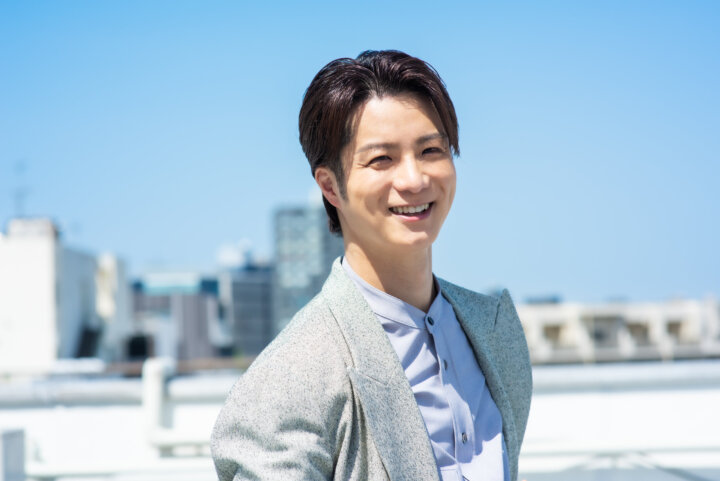

田代万里生の音楽ヒストリー④クラシカル・クロスオーバーの世界へ!「ESCOLTA」での活躍

ミュージカル作品を中心に、多彩な活動を続ける田代万里生さんが、自身の音楽の原点をたどりながら、愛するクラシック音楽や音楽家とともに繰り広げていく連載。第4回は、大学4年生で進路に悩んでいたことから、クラシカル・クロスオーバーの世界での活躍に至った経緯について、詳しく語ってもらいます。

指揮者になる? 留学する? 大学4年生で悩んだ進路

大学4年になって進路をどうするかとなったとき、「指揮者になりたい」という思いが再燃しました。声楽科卒業と同時に同大学の指揮科を受験し、もう一度学部1年生から学ぼうと考えたんです。オペラ歌手というのは、「声」という自分の楽器を取り替えることができないので、取り組む音楽が制限されがちになってしまうんですよね。いろんな音楽に挑戦したくても、「この作品に出るなら、万里生君の声だったらこの役ね」って、バリトンやソプラノの曲を歌いたくても、テノールの僕には役柄や選曲が限定されてしまう。その点、指揮者は音域も関係なく、ジャンルも時代も国も越えて、勉強次第で無限の音楽的可能性を感じたんです。

続きを読む

とはいえ、指揮者を目指すか、声楽家としてイタリアに留学するか、大学院に進むか、藤原歌劇団や二期会、新国立劇場の研修所に入るか、あるいはお声がけいただいた未踏の劇団四季に入団するか……7つの選択肢が頭をよぎって、すごく悩んでいました。

田代万里生(たしろ・まりお)

東京藝術大学音楽学部声楽科テノール専攻卒業。埼玉県立大宮光陵高等学校音楽科声楽専攻(テノール)卒業。音楽の教員免許(中学・高校)資格を取得。絶対音感の持ち主でもある。3歳から母よりピアノを学び、7歳でヴァイオリン、13歳でトランペットを始め、15歳からテノール歌手の父より本格的に声楽を学ぶ。ピアノを三宅民規、御邊典一、川上昌裕、吉岡裕子、声楽を直野資、市原多朗、岡山廣幸、野口幸子に師事。13歳のとき、藤原歌劇団公演オペラ《マクベス》のフリーアンス王子役に抜擢。大学在学中の2003年東京室内歌劇場公演オペラ《欲望という名の電車》日本初演で本格的にオペラデビュー。その後09年『マルグリット』でミュージカルデビューを果たす。

近年の主な出演作に『キャプテン・アメイジング』『イノック・アーデン』『ラブ・ネバー・ダイ』『モダン・ミリー』『カム フロム アウェイ』『アナスタシア』『マチルダ』『マタ・ハリ』『マリー・アントワネット』等。第39回菊田一夫演劇賞受賞。ミュージカルデビュー15周年記念アルバム「YOU ARE HERE」発売中。10月より『エリザベート』に出演予定。

東京藝術大学音楽学部声楽科テノール専攻卒業。埼玉県立大宮光陵高等学校音楽科声楽専攻(テノール)卒業。音楽の教員免許(中学・高校)資格を取得。絶対音感の持ち主でもある。3歳から母よりピアノを学び、7歳でヴァイオリン、13歳でトランペットを始め、15歳からテノール歌手の父より本格的に声楽を学ぶ。ピアノを三宅民規、御邊典一、川上昌裕、吉岡裕子、声楽を直野資、市原多朗、岡山廣幸、野口幸子に師事。13歳のとき、藤原歌劇団公演オペラ《マクベス》のフリーアンス王子役に抜擢。大学在学中の2003年東京室内歌劇場公演オペラ《欲望という名の電車》日本初演で本格的にオペラデビュー。その後09年『マルグリット』でミュージカルデビューを果たす。

近年の主な出演作に『キャプテン・アメイジング』『イノック・アーデン』『ラブ・ネバー・ダイ』『モダン・ミリー』『カム フロム アウェイ』『アナスタシア』『マチルダ』『マタ・ハリ』『マリー・アントワネット』等。第39回菊田一夫演劇賞受賞。ミュージカルデビュー15周年記念アルバム「YOU ARE HERE」発売中。10月より『エリザベート』に出演予定。

関連する記事

-

インタビュージョン・アリソンが語るショパン解釈の変化「当たり前のことほど、意識されずに失われ...

-

連載米田覚士さん(指揮)ブザンソン国際指揮者コンクール優勝者が仲間と歩む新たな世界

-

インタビューミシェル・ベロフが語るショパンの音色〜「音楽を自分のために使う」のではなく「音楽...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest

インタビュー

2026.01.29

ジョン・アリソンが語るショパン解釈の変化「当たり前のことほど、意識されずに失われ...

連載

2026.01.28

米田覚士さん(指揮)ブザンソン国際指揮者コンクール優勝者が仲間と歩む新たな世界

インタビュー

2026.01.28

ミシェル・ベロフが語るショパンの音色〜「音楽を自分のために使う」のではなく「音楽...

連載

2026.01.27

ボブ・ディランの「ブートレグ・シリーズ」第18集は若き日の貴重なライブ録音を含む...

プレイリスト

2026.01.25

「グラミー賞2026」クラシック部門ノミネート作品を一挙紹介!

読みもの

2026.01.24

若きシュトラウスが《ドン・ファン》に込めた情熱を紐解く

レポート

2026.01.24

びわ湖ホールが阪哲朗芸術監督の任期延長を発表、注目の新シーズンラインナップ!

インタビュー

2026.01.23

ワルシャワ・フィルのオーボエ奏者がショパンコンクールを振り返る