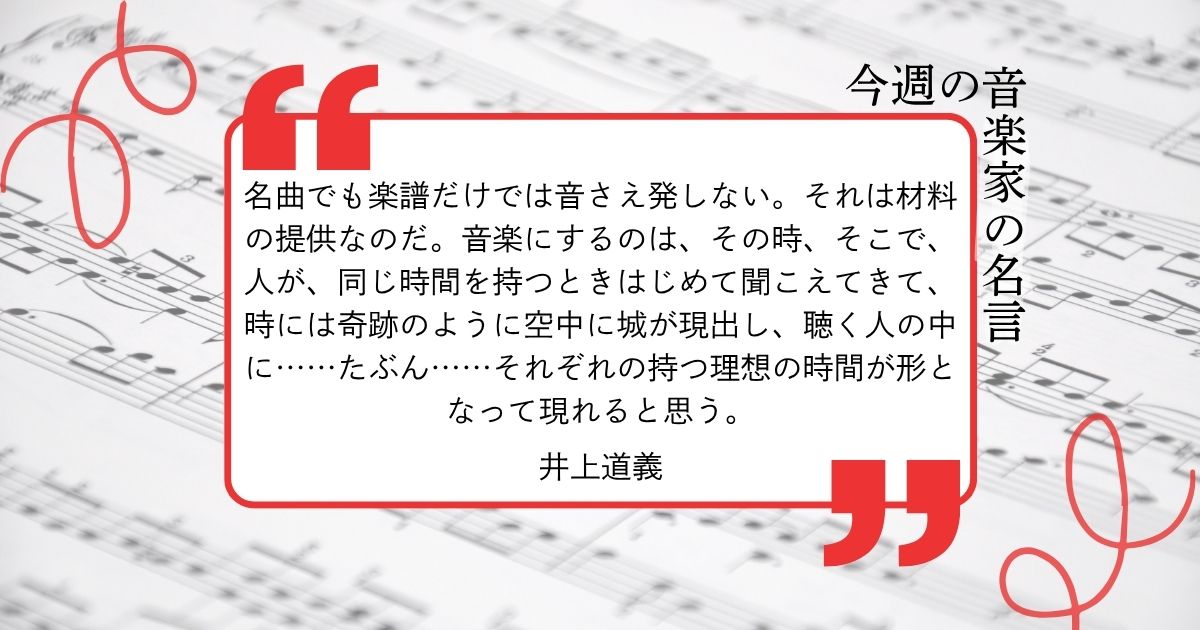

今週の音楽家の名言【指揮者・井上道義】

Webマガジン「ONTOMO」でインタビューをした音楽家の記事から、心に響く名言をお届けします。今週は指揮者・井上道義さんの名言をどうぞ。

東京・神楽坂にある音楽之友社を拠点に、Webマガジン「ONTOMO」の企画・取材・編集をしています。「音楽っていいなぁ、を毎日に。」を掲げ、やさしく・ふかく・おもしろ...

名曲でも楽譜だけでは音さえ発しない。それは材料の提供なのだ。音

楽にするのは、その時、そこで、人が、同じ時間を持つときはじめて聞 こえてきて、時には奇跡のように空中に城が現出し、 聴く人の中に……たぶん…… それぞれの持つ理想の時間が形となって現れると思う。

――「ONTOMO」2024.12.30 インタビューより

指揮者・井上道義のラストメッセージ「仙人になる!」

楽譜は完成品ではなく、素材である……井上道義さんのこの言葉は、コンサートという「いま・ここ」で共有される時間の中でこそ、音楽が立ち上がるのだという事実を鋭く示しています。

書かれた音符は、ただそこに在るだけでは音を鳴らさない。演奏家、聴衆、そしてその場の空気や時間が交わったとき、はじめて“音楽”が始まる。井上さんは、そのプロセスを「奇跡のように空中に城が現出する」と表現します。譜面に記された情報が、立体化し、聴き手一人ひとりの中に「理想の時間」として形になる、という視点です。

この発想は、演奏家と聴衆の関係を「届ける、受け取る」という一方向ではなく、共に時間を創り上げる共同体験として捉えています。名曲であっても、同じ演奏は二度とない。だからこそ、舞台上の決断も、客席での受け取り方も、その瞬間の「材料」から生まれる唯一の結果になるのです.

場と人と時間が等しく音楽をつくる。井上道義さんの言葉は、コンサートに足を運ぶ意味をあらためて考えさせてくれます。

1946年東京生まれ。桐朋学園大学で齋藤秀雄氏に師事。1971年にミラノ・スカラ座が主催するグィド・カンテルリ指揮者コンクールに優勝して以来、一躍内外の注目を集め、世界的な活躍を開始、1976年には日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会で日本デビューを果たした。1977~1982年 ニュージーランド国立交響楽団・首席客演指揮者、1983~1988年 新日本フィルハーモニー交響楽団・音楽監督、1990~1998年 京都市交響楽団・音楽監督/第9代常任指揮者、2007~2018年オーケストラ・アンサンブル金沢・音楽監督、2014~2017年 大阪フィルハーモニー交響楽団・首席指揮者を歴任し、斬新な企画と豊かな音楽性で一時代を切り拓いた。ほかにも国内の主要オーケストラのほか、シカゴ響、ハンブルク響、ミュンヘン・フィル、スカラ・フィル、サンクトペテルブルク響、フランス国立管、ブタペスト祝祭管、KBS響、ベネズエラのシモン・ボリバル響などを指揮している。

1999~2000年に新日本フィルと共にマーラー交響曲全曲演奏会を取り組み「日本におけるマーラー演奏の最高水準」と高く評価された。また2007年には日露5つのオーケストラとともに「日露友好ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」を行い、音楽・企画の両面で大きな成功を収めている。このプロジェクト以降、日本におけるショスタコーヴィチの演奏会は一気に増加しており、井上はその最大の功労者とも言われている。2014年4月に病に倒れるが、同年10月に復帰を遂げる。

2015および2020年には全国共同制作オペラ《フィガロの結婚》(野田秀樹演出)、2017年 大阪国際フェスティバル『バーンスタイン:ミサ』(演出兼任)、2019年全国共同制作オペラ《ドン・ジョヴァンニ》(森山開次演出)、2023年『井上道義:A Way from Surrender ~降福からの道~』などをいずれも総監督として妥協なく率い、既成概念にとらわれない唯一無二の舞台を作り上げてきた。2024年9~11月には、全国共同制作オペラ「ラ・ボエーム」が7箇所8公演(東京、宮城、京都、兵庫、熊本、石川、神奈川)にて予定されている。

1990年 ザ・シンフォニーホール「国際音楽賞・クリスタル賞」、1991年「第9回中島健蔵音楽賞」、2009年「第6回三菱UFJ信託音楽賞奨励賞(歌劇《イリス》)」、2010年「平成22年京都市文化功労者」、社団法人企業メセナ協議会「音もてなし賞(京都ブライトンホテル・リレー音楽祭)」、2016年「渡邊暁雄基金特別賞」、「東燃ゼネラル音楽賞」、2018年「大阪府文化賞」「大阪文化祭賞」「音楽クリティック・クラブ賞」、2019年NHK交響楽団より「有馬賞」、2023年「第54回サントリー音楽賞」を受賞。1998年には「フランス政府芸術文芸勲章(シュヴァリエ賞)」を受章した。オーケストラ・アンサンブル金沢桂冠指揮者。2024年12月30日に指揮活動を引退した。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest