角野隼斗がバーゼル凱旋/ガランチャ他豪華キャストでチューリヒ歌劇場《カルメン》再演

スイスの1月の音楽シーンから、オペラとコンサートをレポートします。

角野隼斗がバーゼルに凱旋

音楽祭以外で角野隼斗(p)が初めてスイスでリサイタルを行ったのは、1年前のバーゼル市立カジノ小ホールであった。その後、角野はものすごい勢いでヨーロッパを席巻し、今回は大ホールでのリサイタルとなった。

J.S.バッハ《イタリア協奏曲》の「アンダンテ」が心に触れたあと、ヒナステラ「ピアノ・ソナタ第1番」では第3楽章が少し中だるみしたように思われたが、第4楽章のジャズ的リズムをエキサイティングに活用した。前半最後はストラヴィンスキー(グイド・アゴスティ編)《火の鳥》で、出だしは息を飲むほど効果的に、そしてテーマが再現される部分がロマンにあふれ、ほんとうに火の鳥が羽ばたくさまが目に浮かんだ。

休憩後はマイクを握り、後半のテーマはダンスだと説明、自作の《ビッグ・キャット・ワルツ》が誕生した経緯も英語で語ると、その猫の描写に場がなごみ、曲そのものも楽しませてくれた。次はサン=サーンス《死の舞踏》を自身がアレンジしたものであった。この骸骨の踊りが上手く表現されており、「編曲者としての耳もある」と、イタリア語圏のメディアに称賛されていたことがまた証明された。

そしてラヴェルに移り、《亡き王女のためのパヴァーヌ》は意外とあっさりと数学的に弾き、《ラ・ヴァルス》で本領を発揮した。最後はガーシュウィン《ラプソディ・イン・ブルー》で熱狂を呼ぶ。アンコールにはカプースチン《8つの演奏会用エテュード》から「第3曲〈トッカティーナ〉」でジャズの盛り上がりをさらに高めた。1年前にこの全曲を聴いたときが、遠い昔のようだ。

パーヴォ・ヤルヴィとキリル・ゲルシュタインの豪華な共演

1月21、22日のトーンハレが熱かった。トーンハレ管弦楽団のトーマス・アデス《…but all shall be well》が豪華なできばえで、これは指揮のパーヴォ・ヤルヴィらしい、現代曲を美しく響かせる手法によると思われる。日本では1994年にもう演奏されていたこの曲が、スイス初演というのにも驚いた。

その満足感に満たされたトーンハレにキリル・ゲルシュタインが登場し、ラフマニノフ《パガニーニの主題による狂詩曲》が悠々と弾き始められた。余裕を持ったテンポが、だんだん悪魔的になる。そしてピッツィカートの模倣にも、ヤルヴィ指揮のトーンハレ管はピタッとついてくる。それこそ悪魔的なタイミングで興奮をそそった。そのまま弾き切ったゲルスタインも嬉しそうで、オーケストラに心からの感謝を送る。アンコールには、若きラフマニノフの作品《メロディ》を丁寧に弾いた。

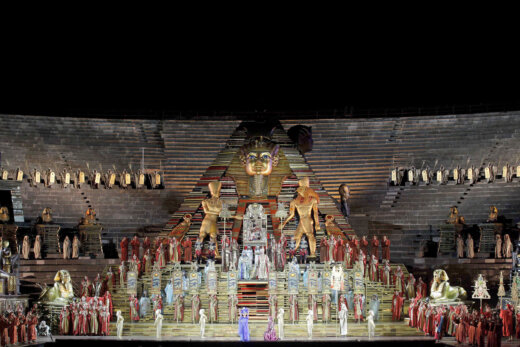

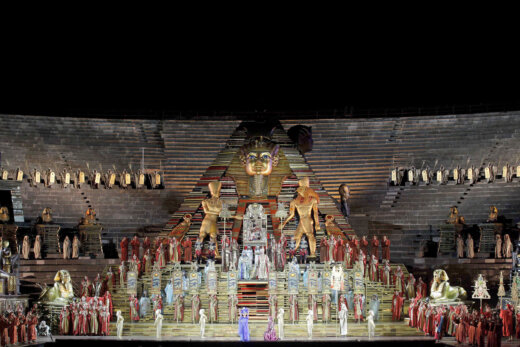

ガランチャ他豪華キャストでチューリヒ歌劇場《カルメン》再演

何年も前にエリーナ・ガランチャのカルメンを聴いたとき、彼女の声はカルメン向きではないと感じたが、最近熟成してきたガランチャを聴くと期待できそうな気になり、チューリヒ歌劇場へ聴きに行ってみた。

すると思わぬ掘り出しものに出会えた。ドン・ホセを歌ったスタニスラス・ド・バルベラクである。思い返せば、聴き手の心が痛くなるほど本物の感情で演じるオペラ歌手に出会えることが少なくなっていたのだな、としみじみと考えさせられるほど、ドン・ホセが自滅へと進む狂気の沙汰を見事に表現していたからだ。

このビゼー《カルメン》は2シーズン前にアンドレアス・ホモキの新演出で上演されたものだが、プレミエ時より今回の再演のほうが豪華キャストだ。それもあってか、指揮者ドミンゴ・インドヤンの妻、ソニア・ヨンチェヴァが歌劇場総裁の隣に座っていたり、ヴィットリオ・グリゴーロが平土間の真ん中で観劇していたりした。

その豪華キャストのなかでいちばん目立たないバルベラクが、当夜の公演の火付け役だったのである。もちろんガランチャは持てるすべてを使って最良のカルメンを歌い、演じた。しかし肉感的な歌唱にはいたらなかった。ミカエラを歌ったオルガ・ペレチャッコも最善を尽くしたが、ミカエラの声ではない。エスカミーリョのイルデブランド・ダルカンジェロも声の衰えを上手に隠して闘牛士の見得をきった。オーケストラは「序曲」で走ったが、「間奏曲」では上手に歌った。(1月18日所見)

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest