チャップリン『犬の生活』とバーンスタイン唯一の映画音楽

自身も作曲家として名曲「スマイル」などを残しているチャップリンのサイレント時代の名作『犬の生活』は公開から100年、その公開年に生まれたバーンスタインは1954年の映画『波止場』に生涯でたった1度、映画音楽を残しています。「100年」のキーワードから観る2つの傑作映画を、20世紀のアメリカ音楽と映画に詳しい谷口昭弘さんが紹介してくれました。

富山県出身。東京学芸大学大学院にて修士号(教育)を取得後、2003年フロリダ州立大学にて博士号(音楽学) を取得。専門はアメリカのクラシック音楽で、博士論文のテーマは...

公開から100年。チャップリン『犬の生活』

「特集100年」の中で、私は100年に因んだ映画と音楽について考えてみたいと思います。まず100年前の1918年ということになりますと、チャーリー・チャップリン (1889-1977)が『犬の生活』を制作した年にあたります。配給会社をミューチュアルからファースト・ナショナル社に変え、自身の撮影所を使った最初の映画です。

チャップリンの自伝によると、この映画は犬の生活を浮浪者の生活に重ねて描いたもので、浮浪者チャーリーは犬と同様、人間として扱われていません(ちなみに原題のA Dog’s Life という英語のフレーズには「惨めな生活」という意味もあります)。最後こそハッピー・エンディングですし、楽しいギャグも満載なのですが、根底には、やはり「底辺」での生活の惨めさがあるように思います。

この作品は、いわゆる「サイレント映画」でした。1927年10月6日に封切りされた『ジャズ・シンガー』という映画が商業的に成功するまで、スクリーンに現れる人物がしゃべったり、物語と同期(シンクロ)した音や音楽が付く映画(=トーキー映画)というものは、一部の実験的な試みを除いて存在していなかったといえるでしょう。この「サイレント時代」の音楽は、おそらく上映映画館所属の音楽家(ピアノやオルガン、あるいは小さな楽隊でしょうか)が画面を見ながら即興的に付けたはずです。

しかし1959年、『犬の生活』に『担へ銃』 (1918)と『偽牧師』(1923) を加えてチャップリンが音楽を作曲し、これが『チャップリン・レビュー』として発表されています。

作品の冒頭にはチャップリン自身のコメントも入っていて、これも含めて楽しめます。私が観たBlu-rayディスクも、この形のもの。そしてチャップリンのコメントでなるほどと思わされたのが、サイレント映画のコメディは「コミック・バレエ」だということ。パントマイムや動作と音楽による芸術ということであれば、確かにバレエに近いのかもしれませんね。

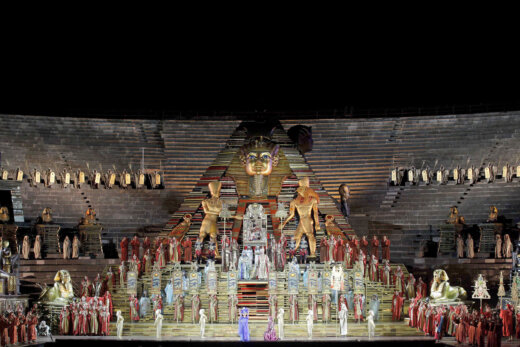

さて改めて、この『チャップリン・レビュー』の形による『犬の生活』を、音楽を中心に観てみますと、その音楽はすべてがチャップリンのオリジナルという訳ではないものの、冒頭から登場する浮浪者と犬の姿(別々のタイミングで画面に現れます)に同じ音楽を当てているのが興味深いといえます。イタリア・オペラを想起させる大げさな身振りの音楽ながら、悲嘆にくれる和音と旋律により、主人公の置かれた境遇に思わず感情移入してしまいます。また、この音楽は物語のあちこちで繰り返されるため、とても印象に残ります。コミカルな場面にうまくつながるようにアレンジもされているので、サイレント映画にしては、とても観やすくできています。

音楽の使い方としてはっと考えさせられたのは、エンディングにおける音楽の使い方でしょうか。ハッピー・エンディングのはずなのに、その最後に演奏されるのは、冒頭に聴かれた悲嘆にくれるような、あのテーマなのです。もちろん全編をまとめる意味では冒頭の『犬の生活』のテーマというのは相応しいともいえるのですが、「スクラップス」の産んだ子犬に触れて幸せな表情を見せる主人公たちとの一見相容れないような音楽のあり方が、不思議な郷愁を起こすのです。そのためか、この『犬の生活』の終わりには、単純なドタバタ喜劇にはない余韻が残ります。こういった郷愁は、その後のチャップリン映画につながっていく要素なのかもしれませんね。

酒場の歌手役のエドナ・パーヴァイアンス

名演を見せたスクラップス(犬)役のマット

映画の音楽をちょっと振り返ってみますと、前述した『ジャズ・シンガー』以降は、次第にトーキーが主流となって現在に至っており、チャップリンも、その波に逆らえなくなっていきます。またハリウッド映画ではゴージャズなオーケストラ・サウンドによる映画音楽の伝統があり、『ロビンフッドの冒険』(1938)を担当したエーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト、『風と共に去りぬ』(1939)のマックス・スタイナー、『わが谷は緑なりき』 (1941)のアルフレッド・ニューマンなどが、ハリウッド黄金時代初期の代表的作曲家です。また、ジャズを大胆に取り入れた映画音楽作曲家として『欲望という名の電車』 (1951) のアレックス・ノース、『黄金の腕』(1955)の音楽を担当したエルマー・バーンスタインなども挙げられるでしょう。

バーンスタインの若気の至り!? 唯一の映画音楽『波止場』

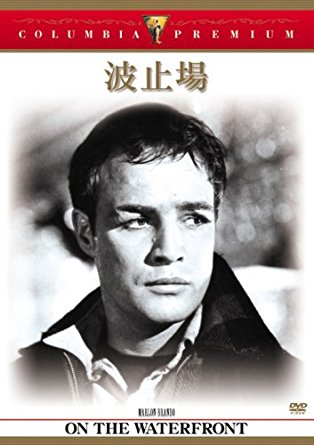

チャップリンの『犬の生活』が制作された1918年には、20世紀アメリカを代表する音楽家も生まれています。今年何かと話題になっているレナード・バーンスタイン (1918-1990) です。バーンスタインといえば『ウェスト・サイド・ストーリー』 (1957年初演)や『オン・ザ・タウン』(1944)といったミュージカルが思い浮かびますが(本人はそれが不満だったようですが)、実は映画の音楽も1作だけ残しています。エリア・カザン監督による、1954年制作の『波止場』です。

話は波止場の日雇い労働者たちを牛耳る地元のギャングであるジョニーが、自己の権力を保持するため、自分の立場を脅かす人を次々と殺していくというもの。その不正に最初は甘んじていた主人公テリー(マーロン・ブランド)は、次第に正義を貫徹する決心をし、裁判でジョニーを告発する証言を行います。日雇い労働者の虐げられた境遇を扱っているところは『犬の生活』にも通ずるところがありますが、チャップリンとは違って、現実的で社会派的な見せ方をする映画といえるでしょう。

映画「波止場」予告編

実は、このバーンスタインの映画の音楽に対する専門家の評価は意外にも厳しいといえます。映画音楽の古典として読まれているロイ・M・プレンダガストの『映画音楽』(ノートン社)によりますと、例えば冒頭のシーン。ギャングのジョニーの一団が船から降りてくる場面に、やたらと騒がしいリズムによる、危急性を感ずる音楽が付けられています。登場しているのがギャングのメンバーということを知っていればともかく、初めて映画を観た人は面喰らうだろうと思います。音楽が主張しすぎているのですね。

またセリフが入ることを想定せずに作ったのではないかという箇所もあります(ということは、サイレントだとうまくいくのかな?)。例えばギャングの不正を正すことをカトリックの神父が労働者たちに説得する場面があるのですが、この一連の成り行きが行なわれている教会をギャングたちが襲撃します。バーンスタインの、派手に金管を鳴らすスコアは凄みがあるのですが、一方で登場人物のやり取りを聞こえなくしてしまうため、よく聴いてみると、セリフが入る度に、音楽の音量が下げられていることに気づきます。

そのほか、冒頭で殺されるテリーの友人の妹イディを、夜の酒場へと誘うテリーの場面を観てみましょう。ここはワーグナーのオペラ《トリスタンとイゾルデ》を想定した、盛り上がるスコアをバーンスタインは考えていたようなのですが(このタイプの音楽で成功しているのは、バーナード・ハーマンの《めまい》でしょうか)、これから愛のテーマが盛り上がろうという箇所で、場面が転換し、音楽は尻すぼみになっているのです(ジャズ風の音楽に切り替わっていきます)。バーンスタインは何度もムヴィオラ(映画を編集する際に画像を観る機械)で作品を観て、タイミングを計って音楽を作ったそうなのですが、映画の文法に苦心させられた跡が伺えます。

数多くのテレビ・ドラマを担当しているある作曲家は、この作品の音楽について、「若気の至りでやっちゃったな〜という感じの音楽」と述べていましたが、映画制作者の編集力もあってか、そういった技術的問題は、意外と気にならないように処理されております。やたらとうるさい冒頭の音楽以外は、映画のシーンを引き立たてているようにうまく構成されています。映画そのものはアカデミー賞を8部門受賞している傑作ですし、バーンスタインの「若気の至り」を含めて、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

佐渡裕指揮:トーンキュンストラー管弦楽団

交響組曲『波止場』

関連する記事

-

読みもの音楽の昭和レトロって何だろう?~クラシックがもっとも熱かった時代を探る! 後編

-

読みものレナード・バーンスタイン像に会い、明るい未来への収束を願う

-

イベントバーンスタインと戦後日本のかかわり〜親密だった日本のファン2人の手紙から知る

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest