「第九」はこうして生まれた!~名曲誕生のヒミツを探る〈前編〉

ベートーヴェンの「第九」は、いかにして生まれたのか。

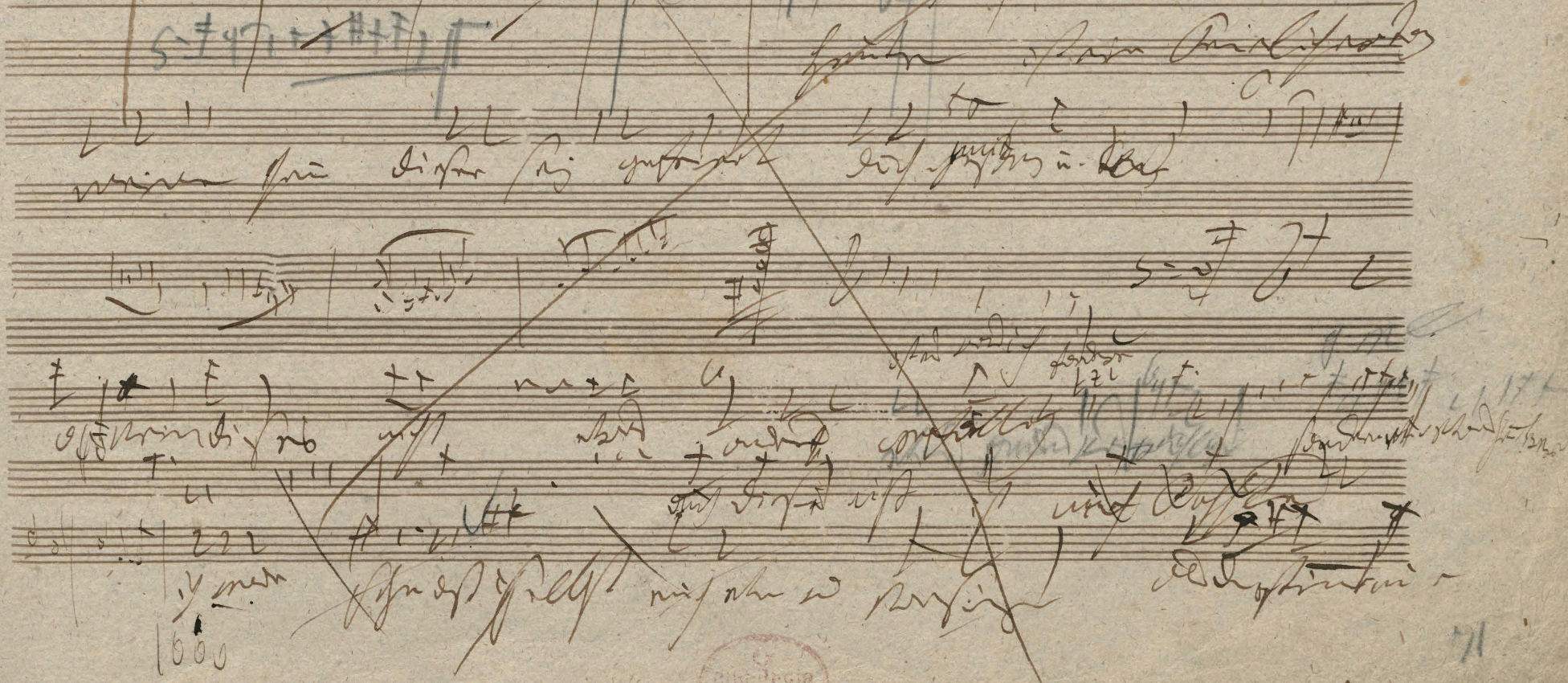

完成された楽譜だけでは、ベートーヴェンの中で揺れ動く考えや試行錯誤は見えてきません。スケッチ、自筆譜そして筆談帳──そこに残されているのは、名曲が形になるまでのプロセスがあります。全2回にわたって手跡をたどりながら、「第九」の誕生の瞬間に迫ります。

前編は、スケッチが語る「第九」誕生ストーリー。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

ボコボコの自筆譜⁉︎ ベートーヴェンの頭の中をのぞく

私たちが普段耳にするベートーヴェンの《交響曲第9番》(以下「第九」)は、きれいに印刷された楽譜をもとに演奏される、いわば完成品のようなものです。しかし、ベートーヴェン自身がそこにたどり着くまでには、山のような走り書きや書き直しだらけのスケッチ帳がありました。

筆者が「第九」の自筆譜を実際に目の当たりにできる機会を得たときに、横から自筆譜を見てみると、度重なる修正のせいで紙がボコボコになっていることにあまりに愕然としました。

スケッチや楽譜を見ることの面白さは、印刷譜には反映されていない重要なメモやアイデアがわかること、そしてあの当たり前に思える音楽がギリギリまで揺れていたことがわかることです。

この記事では、ベートーヴェンの手垢に塗れたスケッチ、そして自筆譜から見える「第九」の姿をご紹介いたします。

どんな文房具で楽譜を書いていた?

まずベートーヴェンが使っていたペン、インク、修正器具について見てみましょう。今のようにネットで紙を買って、ボールペンと修正液、または鉛筆と消しゴムで作曲することはもちろんできませんでした。ベートーヴェンがどれだけの手間をかけて作曲していたのかが見えてきます。

当時の筆記用具は、羽根ペンが標準で、ベートーヴェンは主にガチョウの羽根を用いました。

ペン先はナイフで削って尖らせ、インク壺に浸して書く……そしてもちろん鳥の羽根なので、摩耗すれば削り直し、やがて買い替えました。作曲行為そのものが、つねに手作業のメンテナンスを伴っていました。

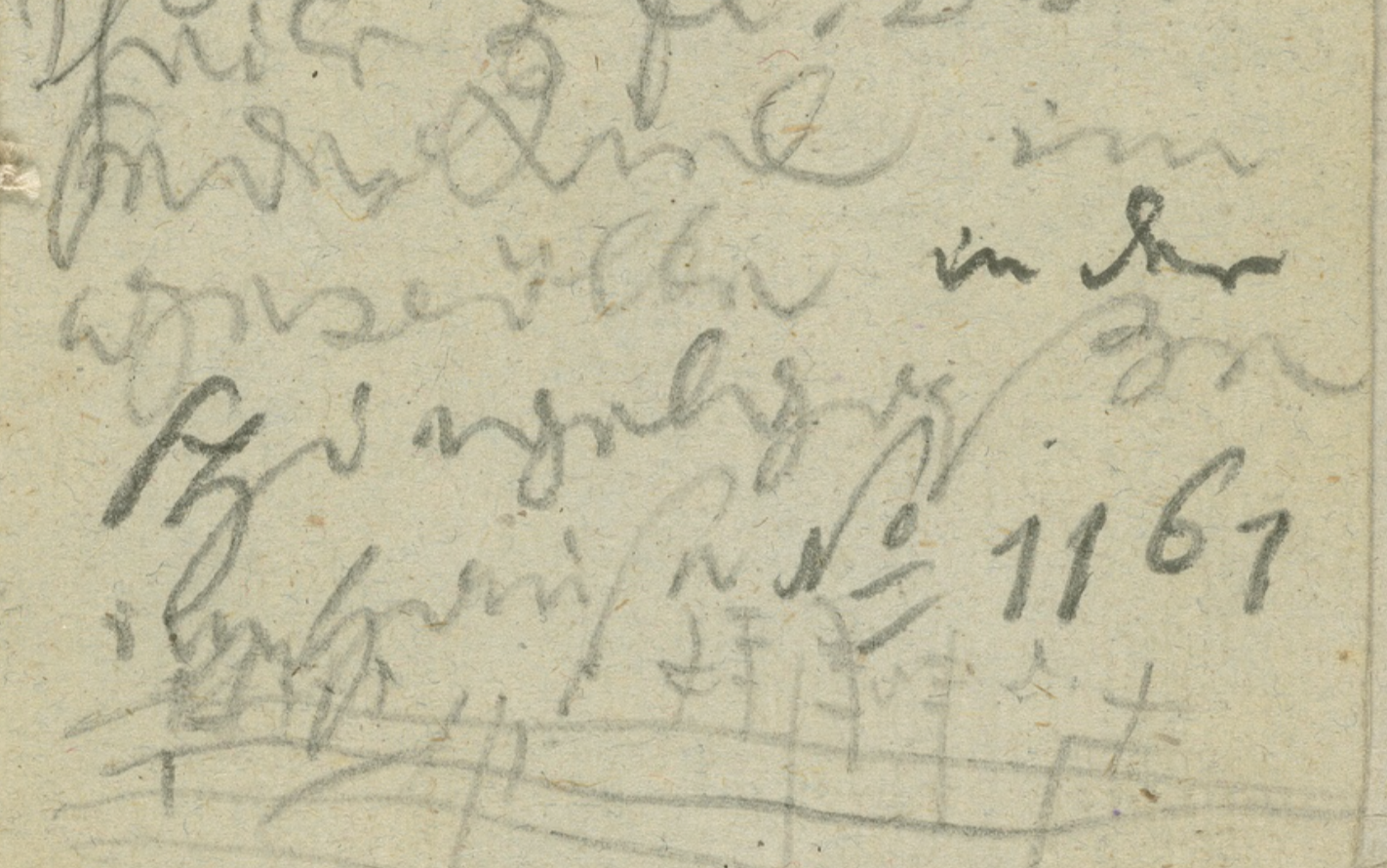

ベートーヴェンのメモ帳には、羽根ペンを買いに行くリマインダーが書かれています。

「Federkiel im Gewölbe in der Spiegelgaße im Hause No 1161(シュピーゲル通りのアーケード1161番の羽根ペン)」と書かれています。

そして、この羽根を削る作業は、どうやら友人や秘書に頼んでいたようです。

彼(友人のツメスカル)は、ベートーヴェンのためにガチョウの羽根ペンを削り、金を貸し、ワインを調達し、召使いを雇い……兄弟のように世話を焼いた。

(Er schnitt ihm die Gänsefedern, lieh ihm Geld, besorgte Wein, mietete Diener – kurz, nahm sich brüderlich seiner an)

トーマス=サン=ガリ「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」、p. 104

羽根ペン、果たしておいくらだったのでしょう?

1530年のルターの説教で、「ガチョウの羽根はどこでもタダ同然で手に入る」と説いた記録がありますが、その感覚は19世紀も同じだったようです。牧場や農家で買いたい副産物として大量に出た羽根は、ほぼ産業廃棄物のようなもの。これを職人が削って整えて売っていただけなので、大変安価でした!

しかし、イギリスでの産業革命に伴い、1820年ごろからスチールペンが大量生産されるようになり、ベートーヴェンもその恩恵を受けます。線がきれいに書け、耐久性に優れるスチールペンはかなり画期的でしたが、ベートーヴェンはそのスチールペンを普及からかなり早い段階で入手しており、新しいものに興味があったことがうかがえます。

「第九」においては、構想段階ではガチョウの羽根ペンと鉛筆、そして作曲段階ではスチールペンを併用して書いていたと考えられます。

インクは、近年の研究で鉄胆汁インク(鉄+タンニン+硫酸など)を使って書いていたことがわかっています。元は濃い褐色や黒色だそうですが、スケッチや自筆譜のインクが経年で茶色く変色しているのは、これが原因です。

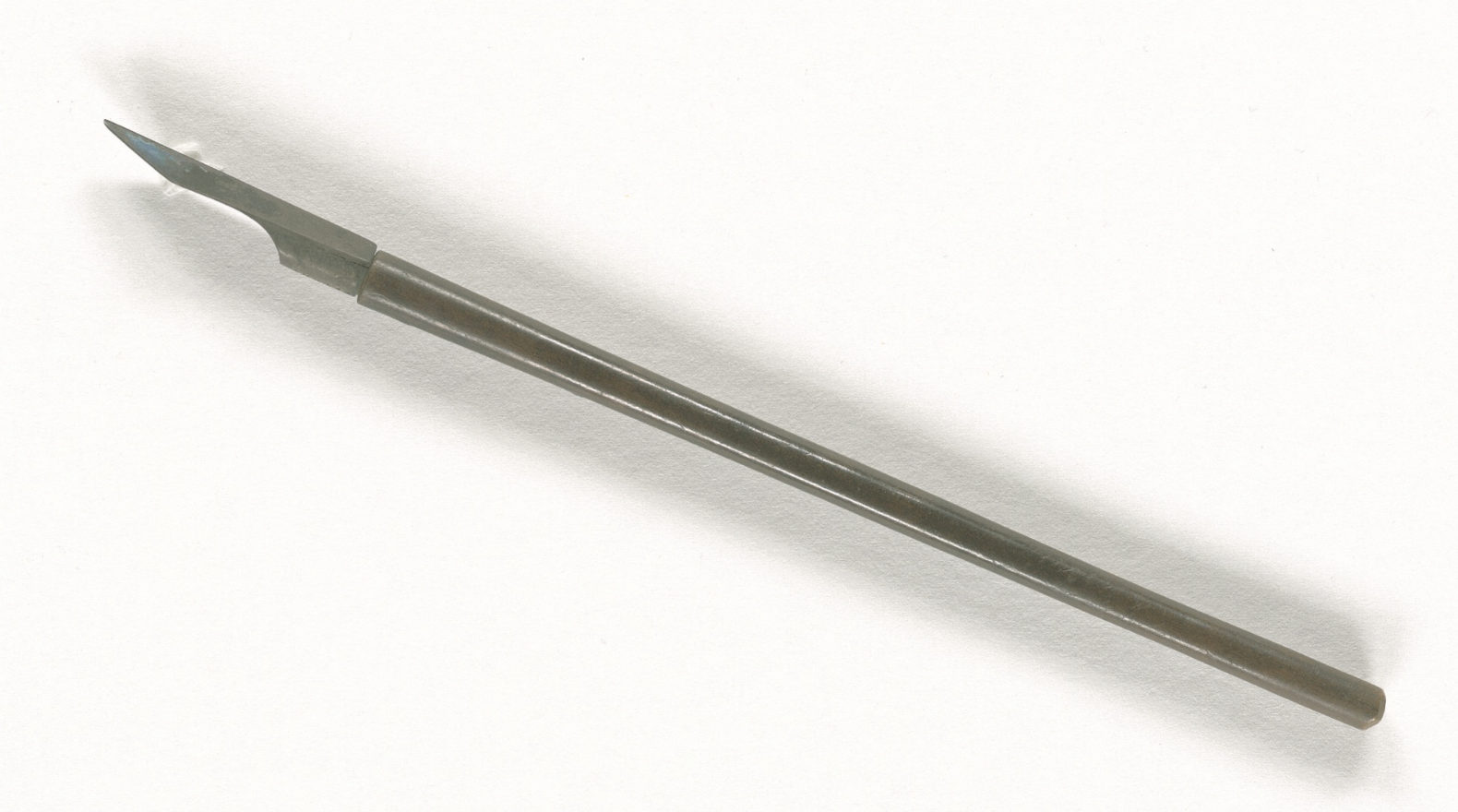

書き間違いをしたら、ペンナイフで紙の表面を削ぎ落とすのが、標準的なインクの消し方でした。ドイツ語での消しゴム(Radiergummi)の“Radier-”の部分が、“radieren(削る)”に由来しているのは、これの名残です。

このペンナイフを使って羽根ペンも尖らせていましたし、紙をゴリゴリと削って書き直していました。

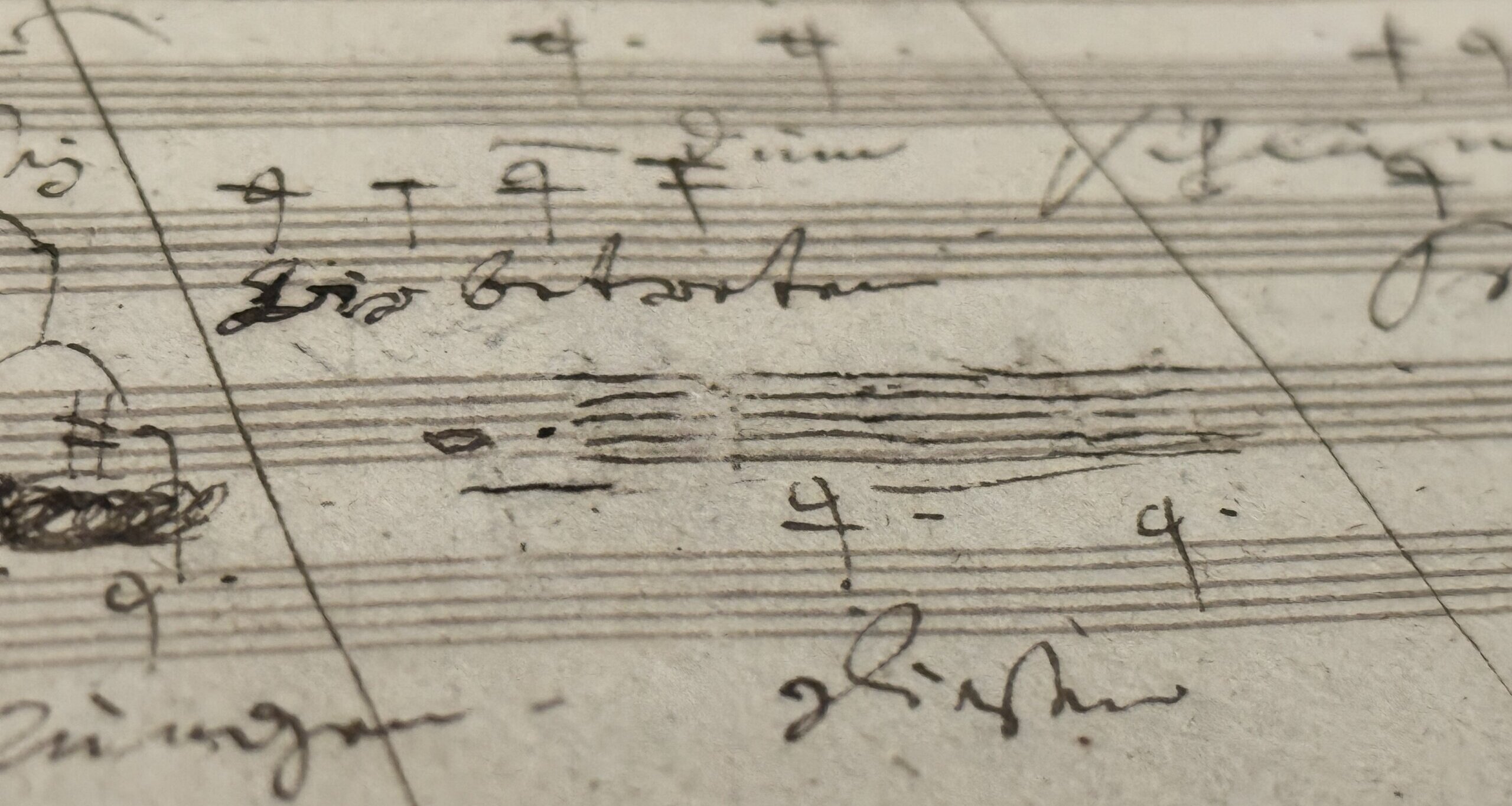

紙を削って修正した形跡です。完全には消えないので、若干滲んでいるのがわかります。

このように、ベートーヴェンはこのインクが入った壺に羽根ペンを毎回付けて書いていました。ペンナイフで削って修正するのも、かなり面倒くさい作業です。

値段で言うと、インクはそこまで高くなかったですが、紙は今ほど大量生産されていなかったので、高価でした。音符や楽語一つひとつに対しても、明確な意思なしには書けないことが想像できると思います。

スケッチでは、ペンでの書き込みと、どこでも容易に使える鉛筆の両方を使っていました。

さて、長い導入がありましたが、本題に入りましょう!

スケッチ帳に溢れるアイデア

ベートーヴェンは、他の作曲家よりも圧倒的にスケッチが多い作曲家です。

とにかくアイデアをメモし、それを何度も反芻し、作品にしました。ここでは、ベートーヴェンが第九を書くにあたって、どのような紆余曲折があったかを見ていきたいと思います。

「酒の神の祝祭交響曲」案(1817〜18年)

第九のキッカケは、ロンドンで交響曲をお披露目する提案があった、1817年に遡ります。

1813年に創設されたロンドンのフィルハーモニー協会は、弟子のフェルディナンド・リース(1784〜1838)が創設者の一人だったこともあり、初期からベートーヴェンの作品を看板レパートリーにしていました。

1817年、リースが協会を代表して、ベートーヴェンにロンドン行きを打診します。その際に、交響曲を2曲書くことを提案したとされています。

結局この計画は宙に浮いたままとなってしまいましたが、この提案を受けて、1817〜18年に書かれたスケッチには、こんなメモが残されています。

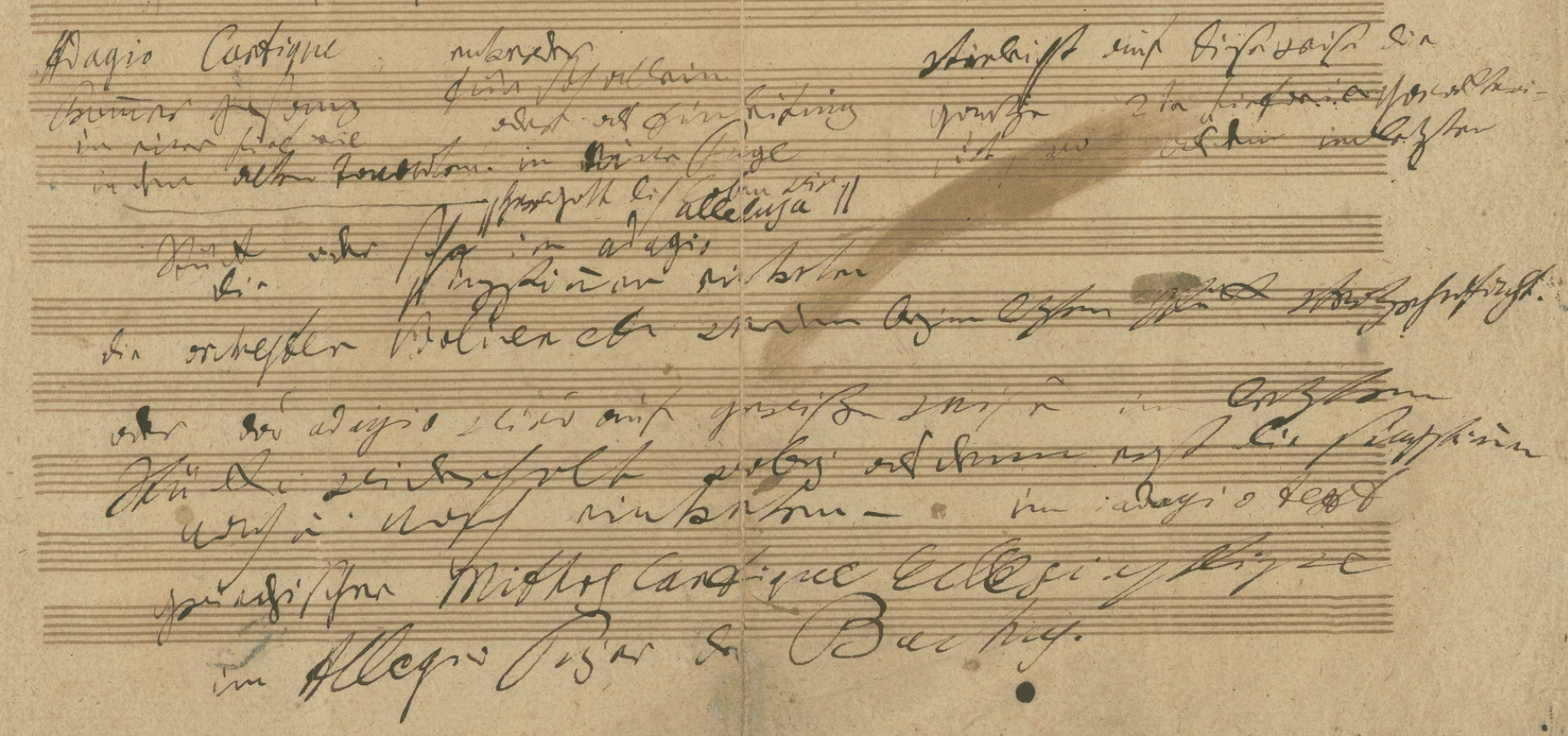

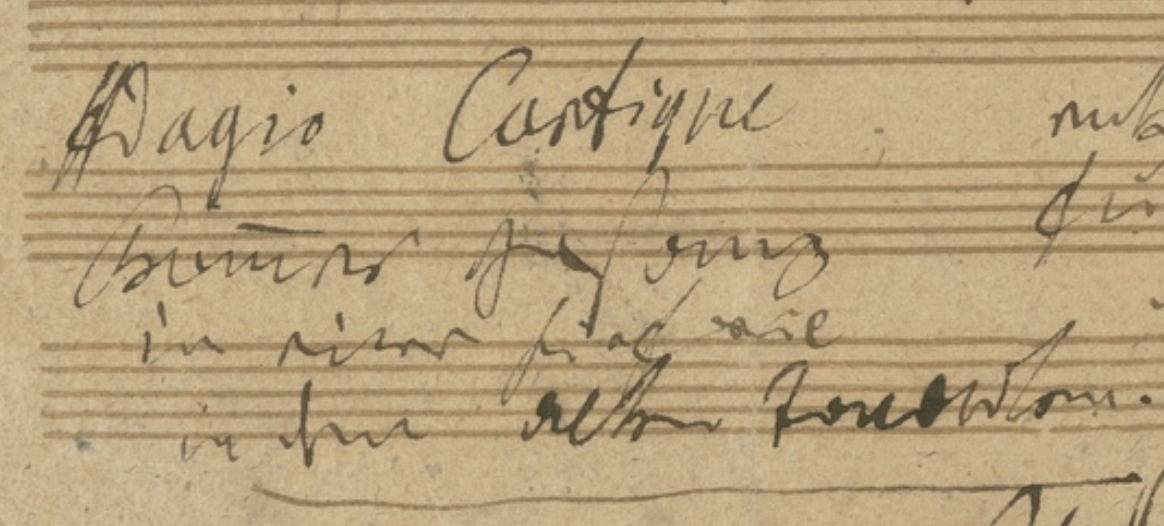

聖歌風アダージョ – 古い教会旋法で書かれた敬虔な交響曲。

アダージョの歌詞はギリシア神話から引用、教会の讃歌、

アレグロはバッカスの祭り。

Adagio Cantique- Frommer Gesang in einer Sinfonie in den alten Tonarten

Im Adagio Text griechischer Mithos, Cantique ecclesiastique

im Allegro Feier des Bachus.

教会旋法、ギリシア神話、バッカス(酒の神)の祝祭……これだけ聞くと、ずいぶんごった煮の交響曲を構想していたように見えますね。注目したいのは、歌手が入る交響曲であることが前提とされている点です。

この交響曲のプラン自体は、作品として完成することはありませんでしたが、この3つのイメージは、形を変えて「第九」に染み込んでいったと言えます。

たとえば、第4楽章の途中(Andante maestoso)に、主に教会で用いられていた楽器のトロンボーンなどとともに、宗教的な雰囲気の中で「聖なる父がこの星空の上に住んでいるに違いない」と歌う部分があります。教会旋法というわけではないですが、教会的な響きを意識して書かれたことがうかがえます。

ベートーヴェン:交響曲第9番 作品125 第4楽章 Andante maestoso

そして、シラーの詩にはもともと、エリュシオン(ギリシア神話における死後の楽園)が登場します。かなりスケッチに書かれた考えにかなり近いですね!

一方で、バッカス(酒の神)は直接的に引用されませんが、とても近いニュアンスの言葉が使われています。「すべての存在は自然の乳房から歓喜を飲む」というイメージは、ある意味で元の考えを受け継いでいるのかもしれません。

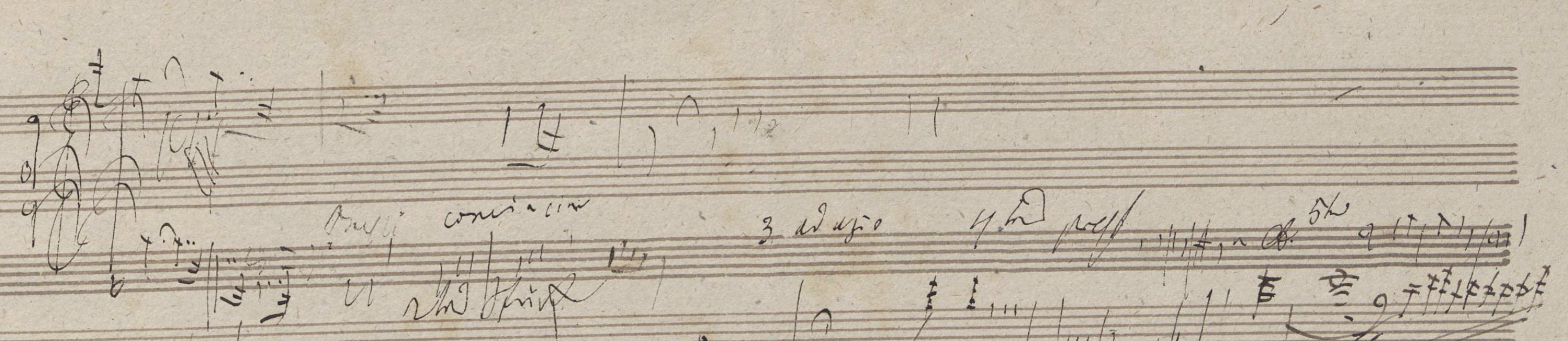

Bachus”(バッカス)の文字が見られる。

「第九」はもともと別の交響曲だった?(1822年秋〜冬)

ベートーヴェンは、2つの交響曲をペアで作曲する傾向がありました。

特に交響曲第5番《運命》と第6番《田園》、第7番と第8番は、作品番号も隣同士ですし、互いに強い繋がりがあります。

それは、単独で書くことになった「第九」も例外ではなかった……はずなのです。

リースの提案から5年ほど経ち、例の頓挫したロンドン行きを諦めていなかったベートーヴェンは、リースへ揺さぶりをかけます。

ハーモニー協会は、大きな交響曲の報酬として、私にどれほどの金額が提示できそうかな。

私はまだロンドンに行くことを考えている。

健康さえ問題がなければ、おそらく来年の春かな?!

was würde mir wohl die Harmonie Gesellschaft für ein Honorar für eine Große Sinphonie antragen? noch immer hege ich die Gedanken, doch noch nach London zu kommen, wenn es nur meine Gesundheit leidet, vielleicht kommendes Frühjahr?!

フェルディナンド・リース宛(1822年7月6日)

1822年11月15日、リースが正式に新しい交響曲のオファーをベートーヴェンに伝えます。

このように、新しい交響曲の作曲に対して、かなり前向きだったベートーヴェンは早速、久しぶりに交響曲の構想に入り、スケッチ帳にペンを走らせます。しかし、そこには変ホ長調のアダージョ風序奏、ハ短調の急速部分という、「第九」とはまったく別のものがスケッチとして書き込まれています。これが交響曲第10番として構想されることになる作品の種です。

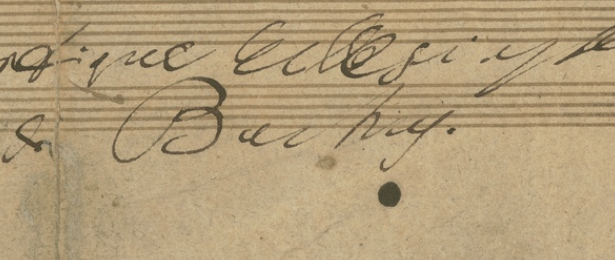

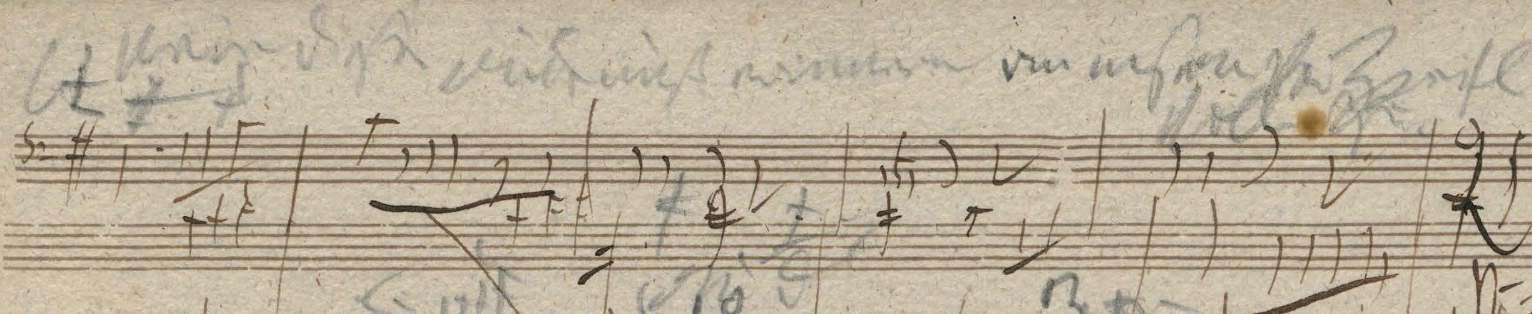

変ホ長調の序奏の近くには、「来てくれ、来てくれ、私を変容へと連れていってくれ」という書き込みまで残っています。そして、この二つの交響曲をどう関係づけるかをしばらく探っていた形跡があります。

「第九」は、空白から立ち上がる空虚五度から始まる音楽となりましたが、プロセス次第ではまったく違う始まりになっていたかもしれないのです。

「来てくれ、来てくれ、私を変容へと連れていってくれ(Komm, komm, nimm mich ab zur Verklärung)」という書き込みが、曲中にインクで書き込まれています。研究者の中では、変容を、「死後の世界」や「来世」のような意味で使っていると考えています。

交響曲第10番 第1楽章(Barry Cooper補筆版)

「トルコ行進曲付きドイツ交響曲」案(1822年末)

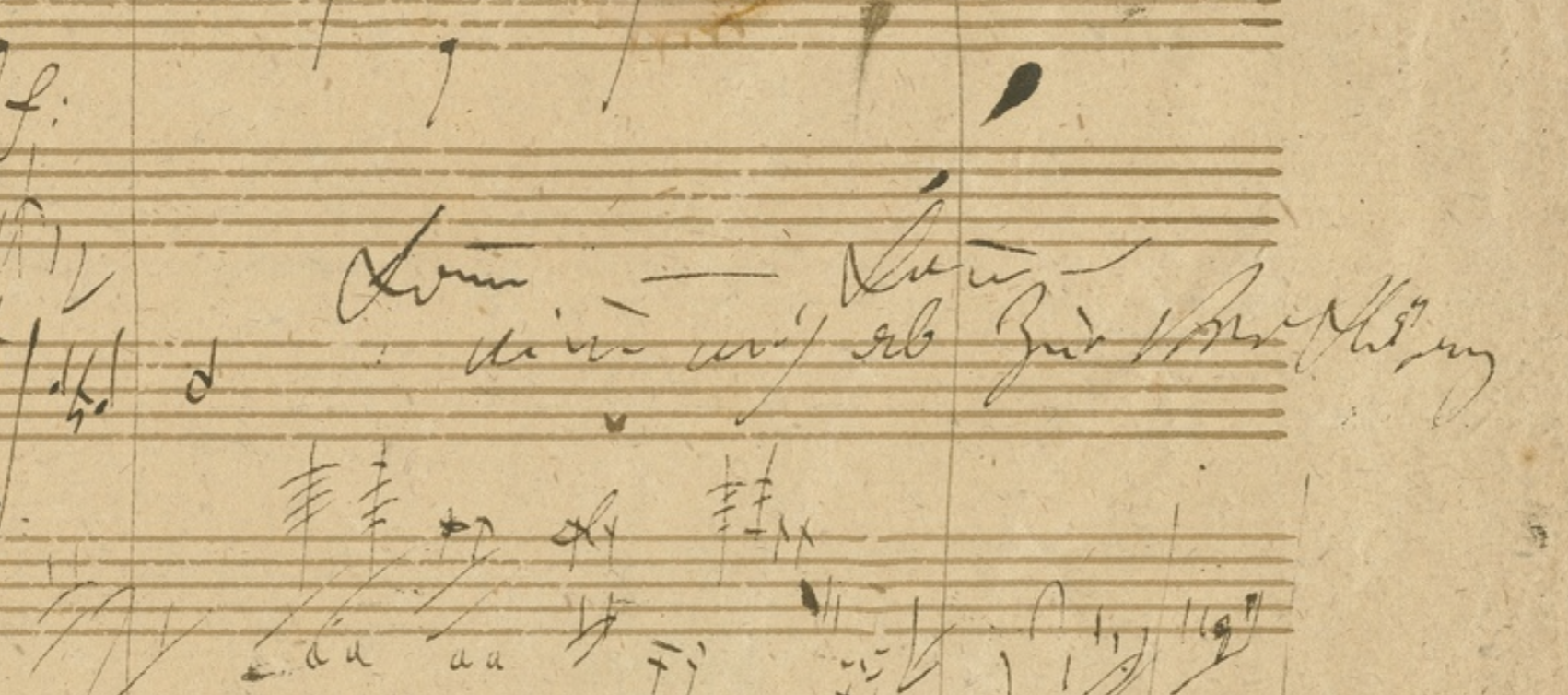

1822年、「第九」が書き始められる際のスケッチには、具体的なイメージ案が書かれています。

ドイツ風の交響曲、変奏付き

それに続いて「Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium」の合唱が入るか、あるいは変奏なしでも良い

交響曲の終わりは、トルコ音楽と合唱によって締めくくられる

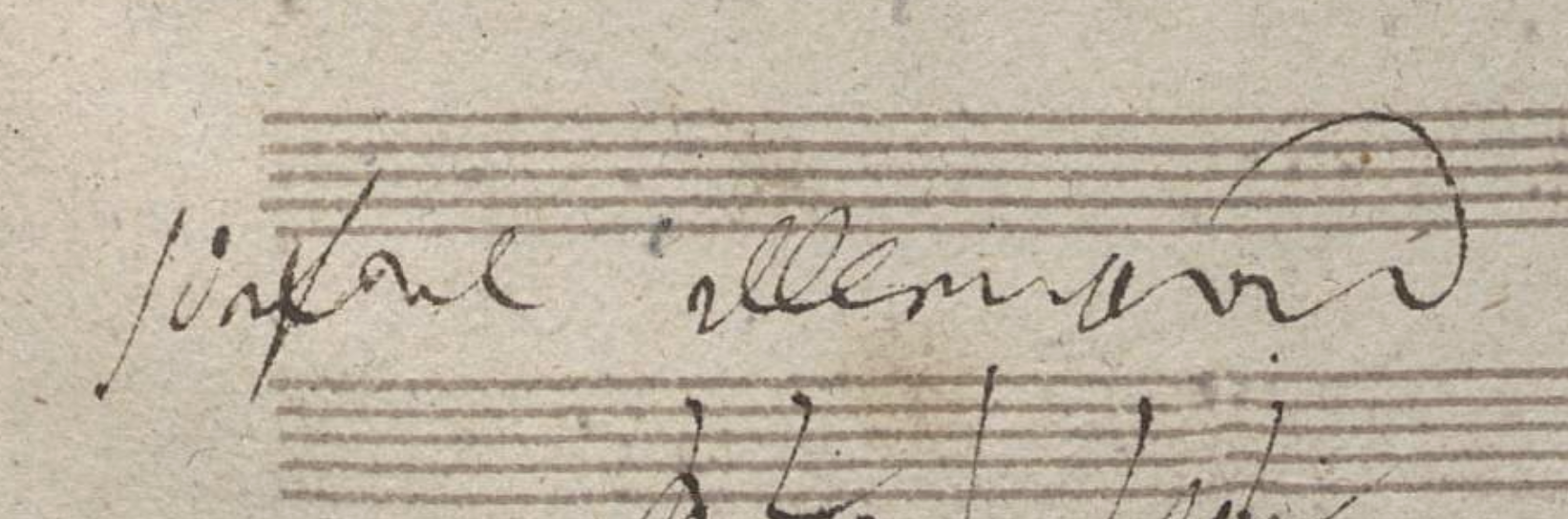

Sinfonie allemand entweder mit Variation nach der Chor

“Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium…“ alsdann eintritt oder auch ohne Variation.

Ende der Sinfonie mit türkischer Musik und Singchor

前項でも触れましたが、ベートーヴェンはロンドンの委嘱を受けてからしばらく、頭の中に2つの交響曲のイメージがありました。一つはロンドンで演奏する純器楽の交響曲。もう一つは、ドイツ語による詩の合唱つきの交響曲。

後者の交響曲が「第九」として具現化され、前者はそのまま放置されました。

ドイツ語の歌詞が付いた交響曲というのは、もちろんドイツ語話者にしかわかりませんし、読んで字の如くドイツ的な作品ですので、このような内容のことを指してドイツ風の交響曲と呼んだのでは、と考えられています。

おそらくこれらのメモの大半は第4楽章に対してのことでしょう。ほぼすべてが終楽章に当てはまり、具現化されているからです。

「変奏付き」と書いてありますが、第4楽章のテーマは、オーケストラのみで変奏が繰り返されたのち、歌が入り、「Freude, schöner Götterfunken…」の歌詞を歌います。

そしてトルコ音楽についても見てみましょう。

ここでいうトルコ音楽は、当時ヨーロッパで流行っていたイェニチェリ音楽のことで、ピッコロ、トライアングル、シンバル、バスドラムなどを使って、派手に鳴り響かせます。モーツァルトやハイドンも、この様式を使った作品を書いていますね!

モーツァルト:歌劇《後宮からの逃走》 K. 384〜第3幕より「決してご恩は忘れません」

ハイドン:交響曲第100番 ト長調〜第2楽章

このように、ベートーヴェンはかなり真剣にトルコ行進曲風の音楽で締めくくることを考えていました。

まず、終楽章でテノールが独唱する部分(Allegro assai vivace)では、序奏としてピッコロ、シンバル、トライアングル、バスドラムがすべて登場します。そして一旦それらの楽器が黙してのち、最後の部分(Poco allegro〜)では再び4つの楽器が登場して幕を閉じます。

現代の感覚ではトルコらしさはあまり感じないかもしれませんが、当時はこれらの楽器が登場するとトルコ音楽と結び付けられました。こうして「第九」がトルコ風の音楽で終わる構想は、ある意味で形になったのです。

ベートーヴェン:交響曲第9番 作品125〜第4楽章 Allegro assai vivace

ベートーヴェン:交響曲第9番 作品125〜第4楽章 Poco allegro〜

「Sinfonie allemand(e)」と書いてある部分です。

さまざまなリズムで構想された歓喜の歌のメロディ(1822年末〜1823年春)

曲のイメージが固まり、具体的な音楽を考え始めます。

先述の通り、ドイツ風の交響曲としてシラーの詩を付けることを目論みましたが、どんなメロディにするか、かなり試行錯誤した様子が伺えます。

1822年末から23年春にかけてのスケッチ帳(Artaria 201)を見ると、ベートーヴェンは同じ音型をさまざまなリズムや拍節で試しており、なんとなくイメージは固まっているのに、まだ決定打が出ない状態だったことがよく分かります。

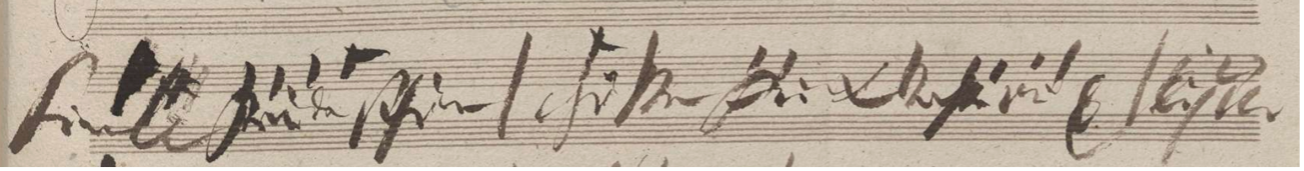

第1案は、母音ごとの音の長さがほぼ均一ですが、最終的にこのメロディが採用されました。書き殴られたような様子を見ると、浮かんだメロディを咄嗟に書いた様子も想像できます。これが、あの有名なメロディが初めて書かれた部分です!

左端に「Finale」と書かれ、続いてメロディ案が書かれています。

不採用となってしまった他の案も見てみましょう。

第2案は、付点のリズムの中で歌うメロディです。音型もかなり違います!テンポによってはダンス風だったり、行進曲風だったり、色々な音楽が考えられますが、これに近いリズムで歌われる歓喜の歌のメロディとして、第4楽章に登場する二重フーガ(Allegro energico, sempre ben marcato)が挙げられます。

そして、世俗的な「喜びよ、美しい神の火花よ! 娘たちのいる楽園へ(Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium」」と、宗教的な「みな、抱き合おう! そしてこのキスを世界中に(Seid umschlungen Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!)」の歌詞が、重なり合う感動的な瞬間へと昇華されました。

第3案は、似たリズムの中で少し音型に動きを付けたものですが、こちらもボツになりました。

第4楽章、二重フーガ部分

いくつかの案を考えたのち、同じスケッチ帳「Artaria 201」に楽章構成案として、ざっとそれぞれの楽章のメロディを書きます。

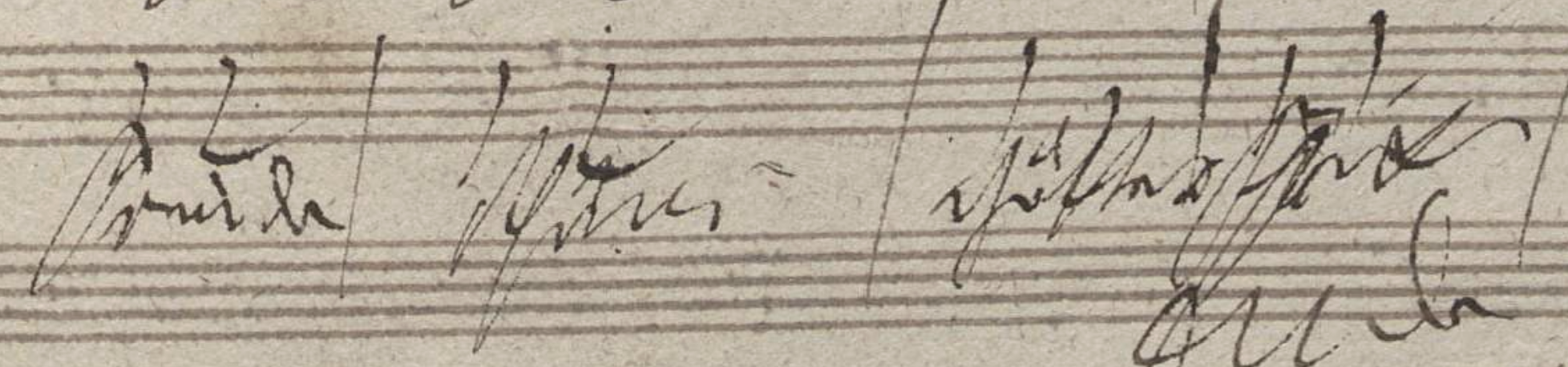

ここで、第4楽章の「歓喜の歌」のメロディが第1案に決定したことが分かります。しかしここで面白いのは、このメロディを第4楽章ではなく、「第5楽章」のメロディとして書いています。

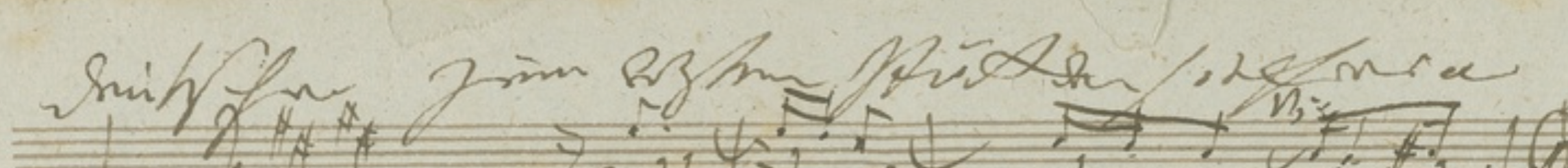

左上に “5tes(5番目の)”と書かれているのがわかります。

ベートーヴェンは、1823年1〜3月に書かれたスケッチ帳(Engelmann)に、合唱付きの音楽を最後の楽章にもってくることを確認するように書き、もう一度、第1案を、歌詞付きで走り書きのように書きます。この頃には、ベートーヴェンの中で「歓喜の歌」のメロディはこれで決まりだったのでしょう。

「ドイツ語、またはドイツ風を交響曲の最後の曲に持ってくる(deutsche zum letzten Stück der sinfonia)」と書いています。

セリフ付きだったかもしれない第4楽章(1823年10月〜24年初頭)

「歓喜の歌」のメロディがなんとなく決まりました。

しかし、やはり作曲する上で色々なアイデアが出てきます。

そこで、冒頭に自作のテキストを使って長い語りを入れようと考えたのです!

おそらくベートーヴェンの中では、急に「歓喜よ! 神々のうるわしい霊感よ!」と歌い出すのは野暮だったのかもしれません。

交響曲にレチタティーヴォが入るのは、すでに自分の先生であるハイドンが交響曲第7番「昼」や、協奏交響曲で実践していましたが、本当に歌手が出てきて語りを入れるのは、とても画期的……というかぶっ飛んだことでした。

ハイドン:交響曲第7番「昼」 第2楽章

ハイドン:協奏交響曲 第3楽章

このプロセスに目をつけた音楽学者がいます。

メンデルスゾーンやシューマンと交友関係を持ち、ブラームスとは深い友情で結ばれたグスタフ・ノッテボーム(1817〜1882)です。ベートーヴェンの自筆譜やスケッチを研究した第一人者です。好奇心旺盛なブラームスは、ノッテボームからベートーヴェンに関する知見をガッツリ得ていました(持つべきものは友ですね)。そのコレクションがブラームスへと引き継がれたことからも、相当な仲だったことがわかります。

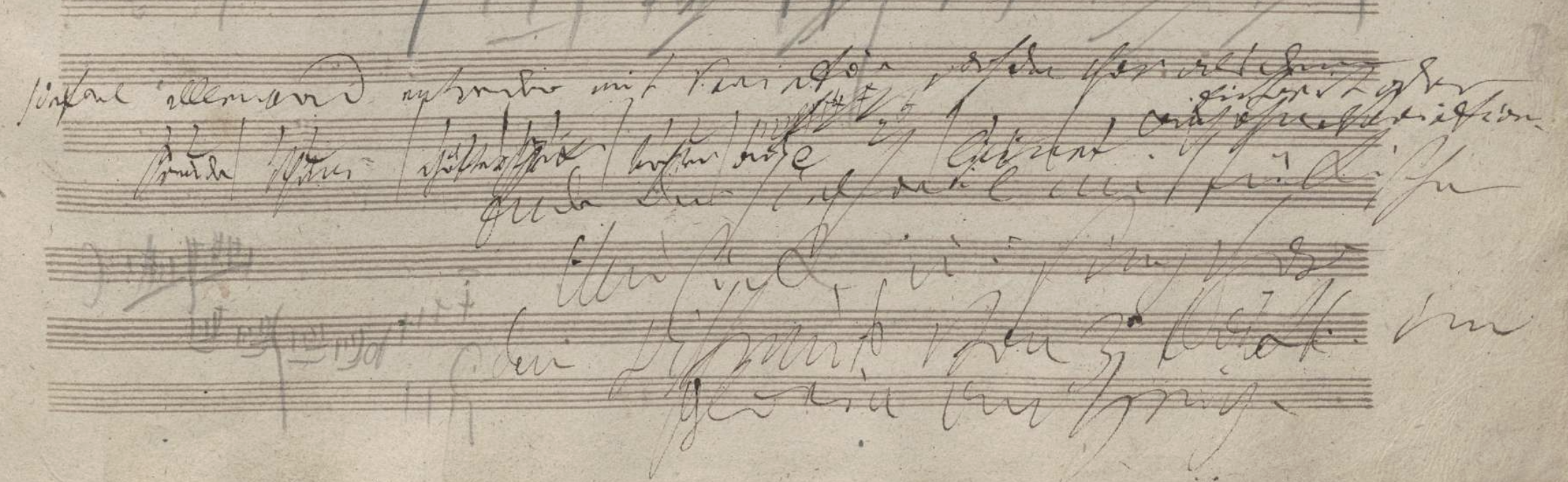

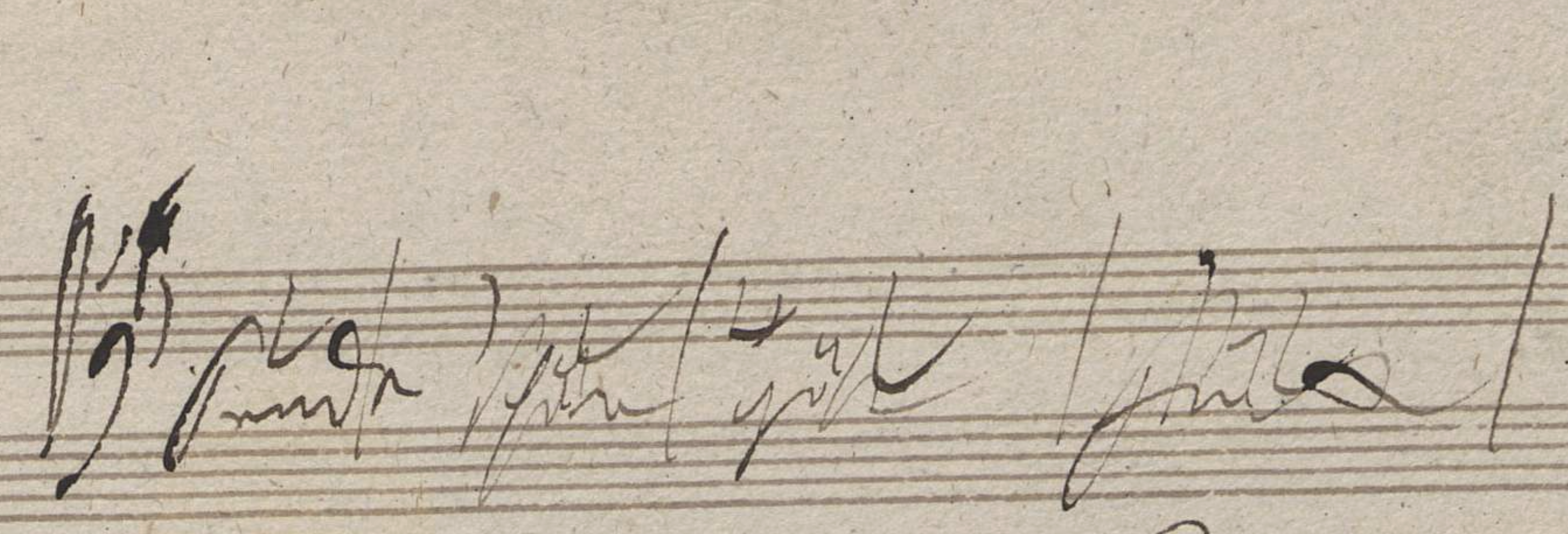

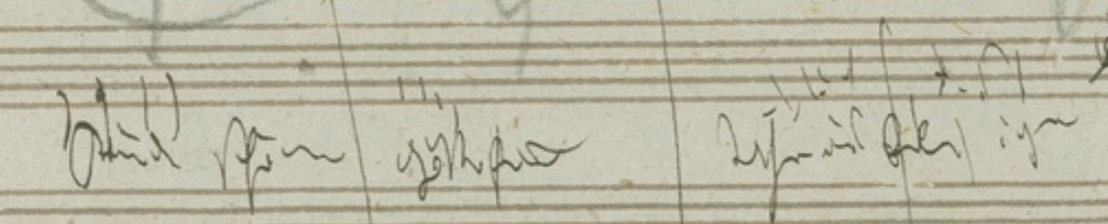

そのノッテボームが指摘したのが、「第九」第4楽章における、低弦のレチタティーヴォにセリフのようなものが書いてある、ということです。

おさらいすると、この最初の低弦のレチタティーヴォでは、間に第1楽章〜第3楽章までの冒頭部分が順に回想され、しばらくしてからバリトン歌手が、「こんな音楽より、もっといい音楽がある!」と言い放ち、第4楽章のテーマを歌います。

この第1楽章〜第3楽章が回想される部分で、低弦が演奏するレチタティーヴォにも、なんと隠された意味があったのです。

ベートーヴェンの悪筆のせいで、不明な単語もあるものの、おおよその内容は判明しています。

〜第4楽章導入(Schreckenfanfare)〜

いやだ、これは我々の絶望を思い起こさせる。

今日は厳粛な日だ、私の友人たちよ、歌と戯れで祝おう!

Nein, diese(?) würde(?) unß erinnern an unsre Verzweifl(ung)

Heute ist ein feirlicher Tag meine Freu-(nde) dieser sei gefeiert durch Gesang und Scherz

〜第1楽章冒頭〜

いや、これは違う、もっと別のものを私は求めている。

o nein, dieses nicht, etwas Anderes gefällig ist es was ich fordere

〜第2楽章冒頭〜

これも違う。ただの茶番で、せいぜい少し陽気なだけだ。

auch dieses nicht, ist nur Posse sondern nur etwas heitrer

〜第3楽章冒頭〜

これもだめだ、あまりに優しすぎる。もっとちゃんと目を覚まさせるものを探さなければ。

auch dieses es ist zu zärtl(ich), etwas aufgewecktes muss man suchen

〜第4楽章テーマ冒頭〜

これだ、はは、ついに見つかった。では、私が自らそれを歌って見せよう。Dieses ist es ha es ist nun gefunden, ich selbst werde vorsingen

〜第4楽章テーマ〜

ここからわかることは、ベートーヴェンがそれぞれの楽章をどのような性格で書いたか、ということです。第2楽章のスケルツォは厳格ではなく、やはりスケルツォの本来の意味をとらえて「茶番」「陽気」なものとして考えていたのでしょう。

この部分で有力なのは、バリトン歌手がここで登場し、レチタティーヴォをBGMにして、セリフとして聴衆に語りかけることを考えていたという説です。

演奏中にセリフが入るというと、少し違和感があるかもしれませんが、実際にセリフ付きの音楽として、劇音楽《エグモント》作品84を書いているので、まったく不自然なことではありません。

劇音楽《エグモント》作品84〜第9曲 メロドラマ「甘い眠り」

「第九」第4楽章より、低弦のレチタティーヴォにつけられたセリフ①

“Nein, diese(?) würde(?) unß erinnern an unsre Verzweifl(ung)“と書かれた部分。

「第九」第4楽章より、低弦のレチタティーヴォにつけられたセリフ②

詩の並び替え(1823年末〜24年初頭)

「第九」第4楽章の歌詞を入れ替え、メロディを変え、試行錯誤しています。

ベートーヴェンがずっと頭の片隅に抱えていたのが、若い頃から愛読していたシラーの《歓喜に寄す》に音楽をつけることでした。

「第九」を書くことで、その望みを叶えましたが、詩を順番通りにそのまま歌うという発想には、最初からあまり興味がなさそうだったのです。

最終的な第九の終楽章では、全部で9連ある詩のうち、以下の部分のみが使われました。

・第1連

・第2連の前半

・第3連

・第4連の後半

そして順番もかなり入れ替えられています。原詩のどこが削られているかを眺めると、ベートーヴェンが何を重視していたのかが見えてきます。

例えば、ストレートに人生訓を語るような場所は落とされ、兄弟愛、歓喜、創造主といった抽象的な部分ばかりを用いました。

しかし、スケッチ帳を見ると、これらの行をあちこちに並び替えて試している形跡があります。例えば、「世界よ、お前は創造主を感じるか?(Ahnest du den Schöpfer, Welt?)」の部分だけ先に持ってきてみたり、逆に「抱き合え、何百万もの人々よ(Seid umschlungen, Millionen)」をさらに後ろのクライマックスに持ってきてみたり……と、かなり試行錯誤していたようです。

かなりメッセージ性の高いこの部分を、どのように効果的に使おうかと考えたようですが、最終的に分解しすぎず、脈略がなくなるような配置は避けて今の形になりました。

関連する記事

-

読みもの「第九」で学ぶ!楽典・ソルフェージュ 第2回 音名

-

読みもの《第九》が年末に演奏される理由とは?《第九》トリビアを紹介!

-

読みもの交響曲第9番ニ短調《合唱付き》〜作曲当時の様子、創作から初演までの流れ

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest