「第九」はこうして生まれた!~名曲誕生のヒミツを探る〈後編〉

ベートーヴェンの「第九」は、いかにして生まれたのか。

完成された楽譜だけでは、ベートーヴェンの中で揺れ動く考えや試行錯誤は見えてきません。スケッチ、自筆譜そして筆談帳──そこに残されているのは、名曲が形になるまでのプロセスがあります。全2回にわたって手跡をたどりながら、「第九」の誕生の瞬間に迫ります。

後編は、自筆譜が語る「第九」完成までの迷いや苦悩について。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

スケッチから自筆譜へ

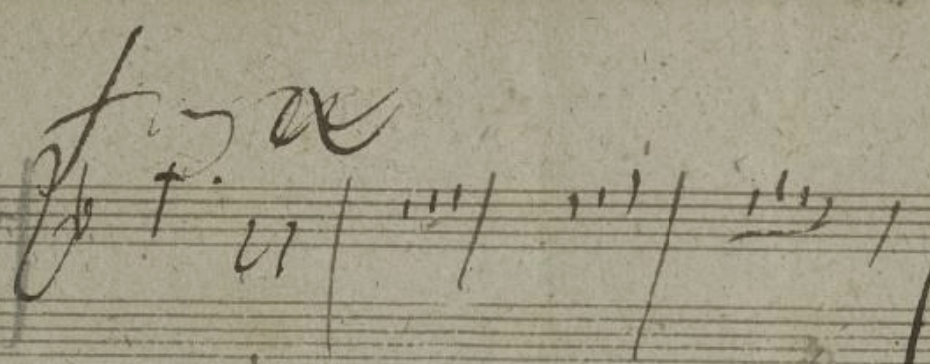

「第九」に使われたスケッチの素材の中でも、第2楽章のテーマは、かなり早い段階で書かれたもので、1815〜16年のスケッチ帳 “30.14”の中に、変ロ長調の交響曲のフーガのテーマとして、実はちらりと顔を見せています。

いろんなアイデアをスケッチ帳にメモしては、それを温め、自筆譜に反映させたのは1823年春ごろからのことです。

しかし、自筆譜に書かれたものすべてが、浄書された楽譜に反映されたわけではありません。このことにも少しだけ触れておきましょう。

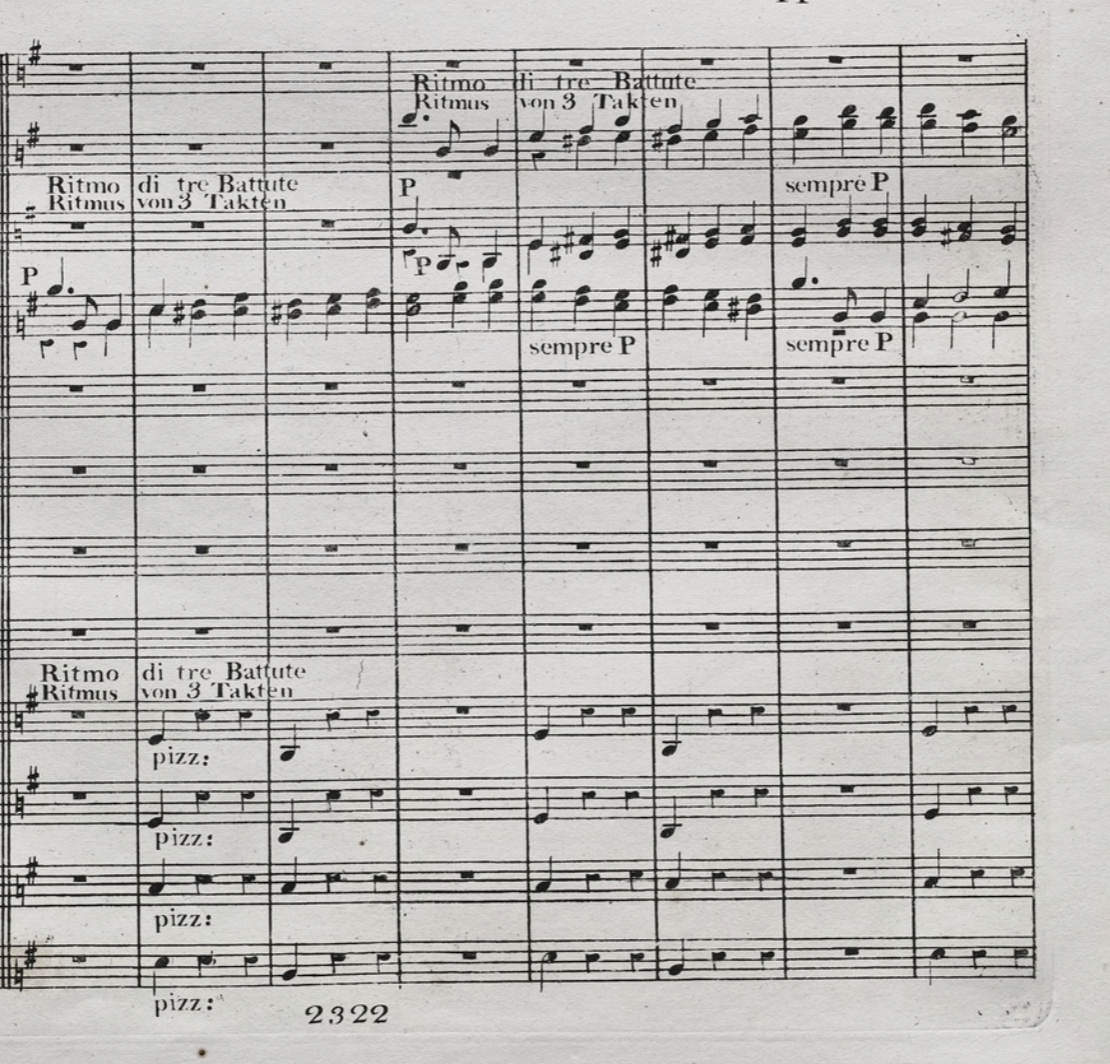

第2楽章のハイパーメーター

第2楽章のスケルツォ(Molto vivace)は4分の3拍子ですが、あまりにテンポが速いので、実際には「1・2・3」と数えるより、4小節をひとくくりになして捉える方が自然で、耳にはほとんど4拍子のように聴こえます。ところが途中でベートーヴェンは‟ritmo di tre battute(3小節ごとのリズムで)”という指示を書き込んでいます。

ここまでは、普通の楽譜には書いてあるのですが、ベートーヴェンはさらに興味深い書き込みをしています。

3小節ごとに、赤鉛筆で「1・2・3」と書き込んでいるのです。つまり、3小節のくくりを3小節単位の、さらに大きな3拍子を重ねるという、多感的なリズムをこの短い箇所に仕込んでいるのです。これは自筆譜を見ないと絶対にわからないことですが、当時このようなことを印刷する術はなかったので、反映されませんでした。

このように、大きな括りでの拍子のことを、ハイパーメーターと呼びます。

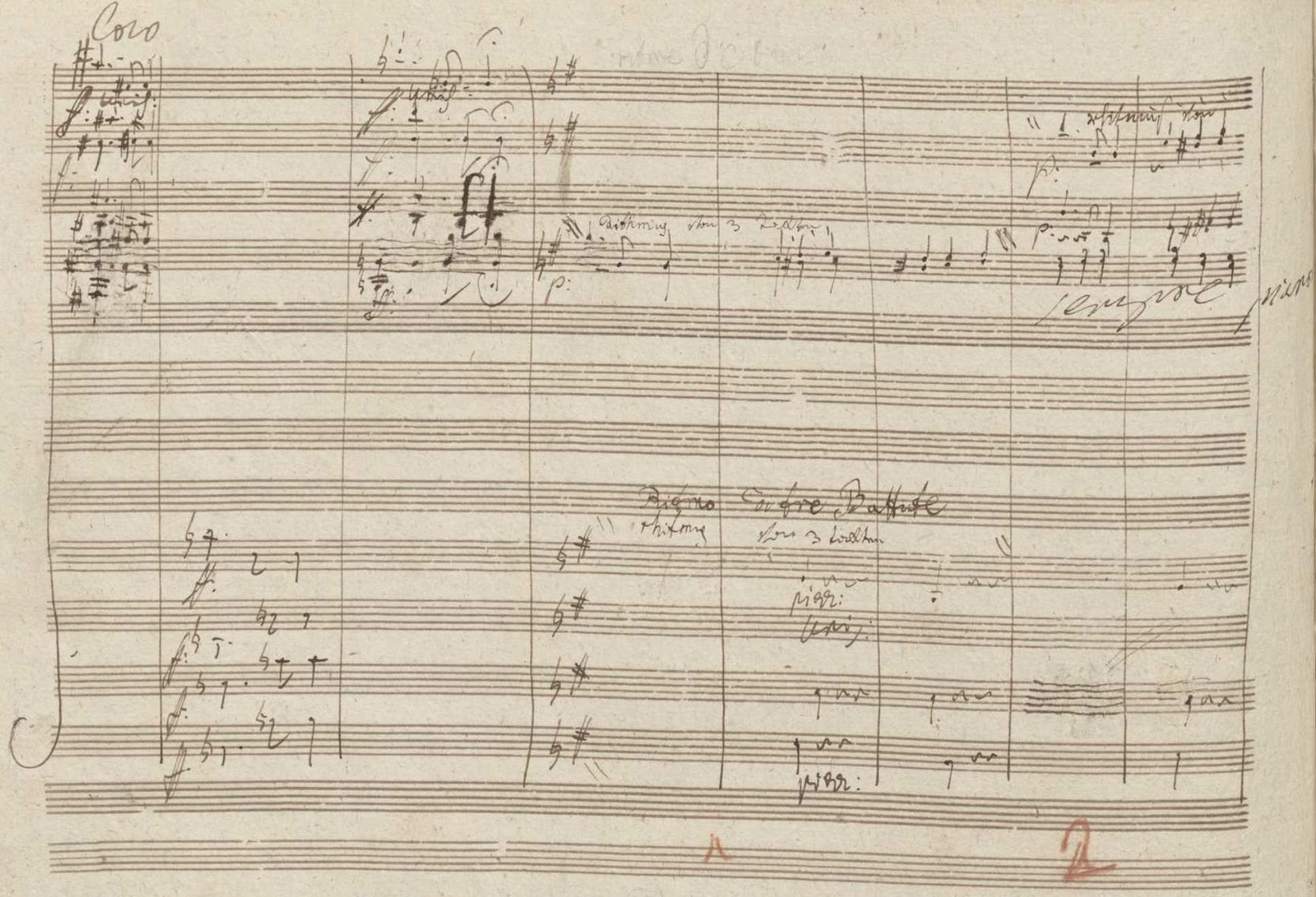

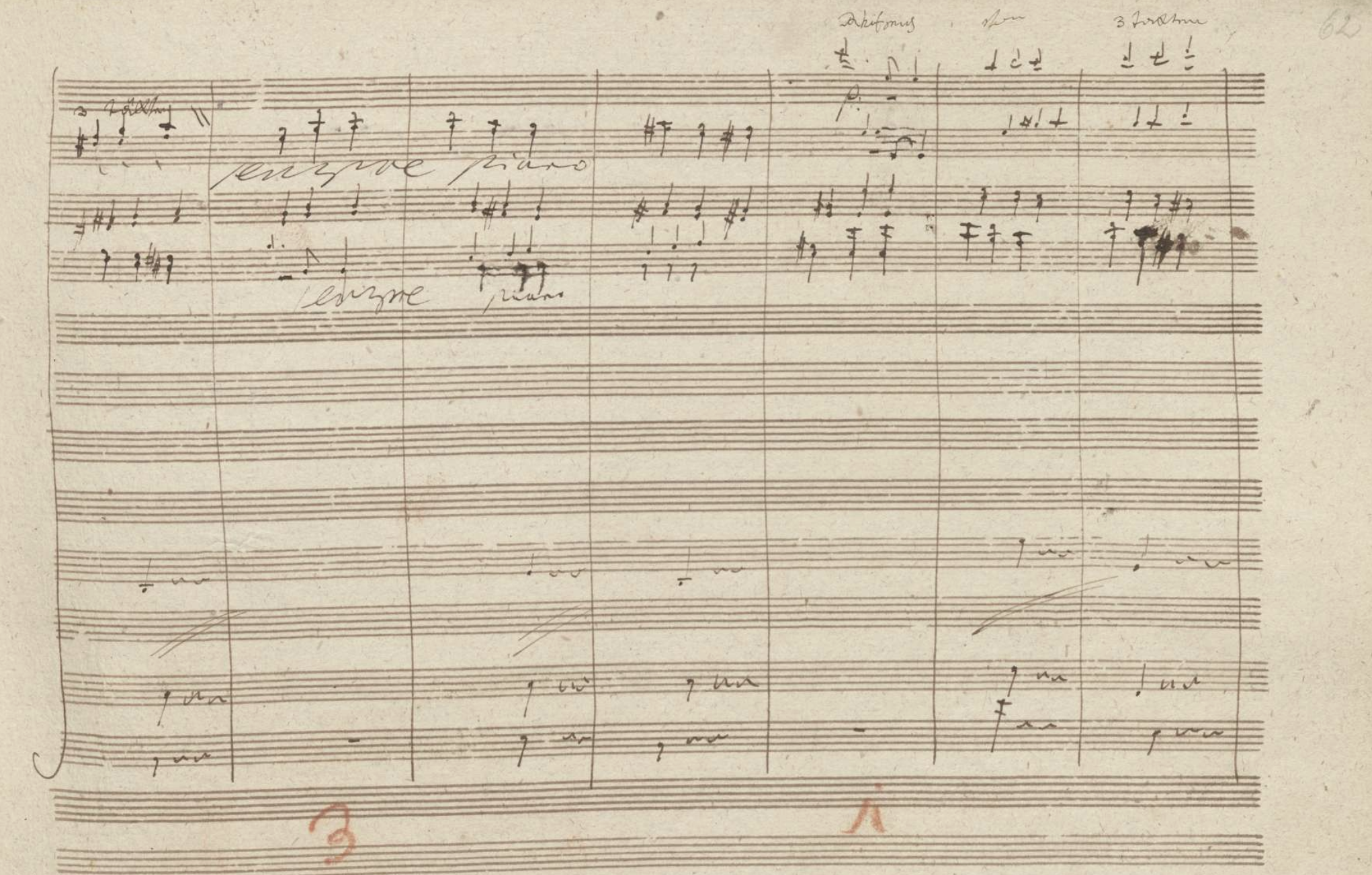

この部分は削除…いや、やっぱりそのままで!

「1・2・3」の数字のように、赤鉛筆による書き込みには、楽譜に印刷されないような情報がとても多く、単なるリハーサルでのメモから、アイデアや修正まで幅があります。

作曲していれば、「この部分はカットしよう……いや、やっぱりそのままで」のようなことは十分起こり得ますが、今のパソコンのように「元に戻すボタン」はありません。

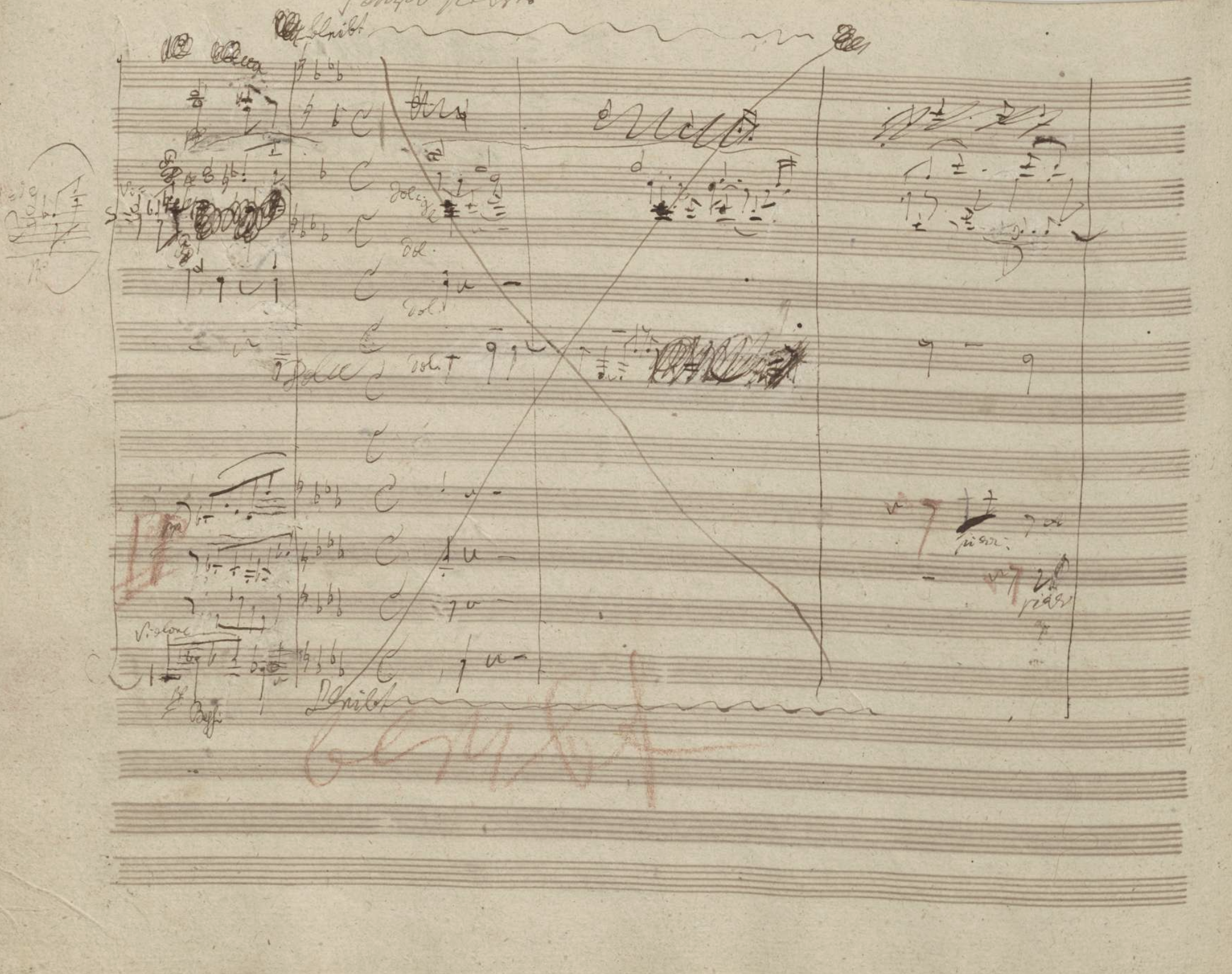

そのボタンのような機能を持ったのが、bleibt(そのまま)という書き込みです。

たとえば第3楽章にも見られますが、スケッチでは収まりきらない試行錯誤や葛藤が見えてくる書き込みです。

2小節にわたって×が書かれているものの、下部に波線と「bleibt(そのまま)」と赤鉛筆で書かれています。

混乱を伝える自筆譜のメモ

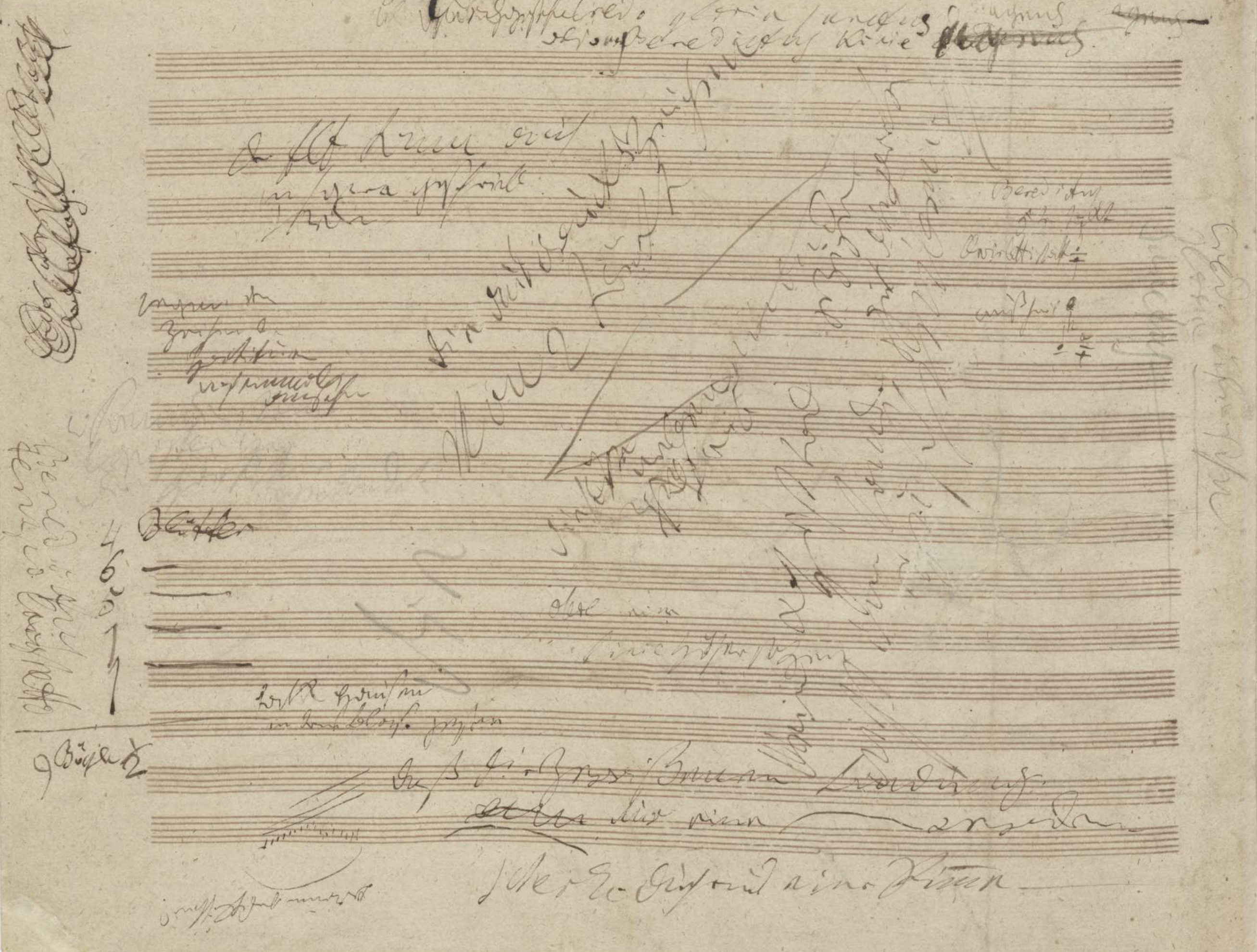

さらに、自筆譜のページを一枚使って、覚え書きがザーッと書かれていますが、これがまたドラマチックなのです。

「マインツ(ショット社)、パートはすべて目を通してもらう(Nach Mainz dass die stimmen in der Partitur einzeln durchgesehn werd)」

「レチタティーヴォにおけるコントラバスをいくつか(Einige Bässe das Recit.)」

「シュパンツィヒよ、どうしてここはレガートなのに、後半部分では違うのか(Schuppanzig warum dieses geschlissen worden u. im 2.ten Theil nicht)」

このような書き込みが溢れかえっており、まさに第九の完成までの混乱を伝える一枚でしょう。

ロバ発言から見えるイラ立ち

ここまで真面目な内容でしたが、ちょっと視点を変えてみましょう。

ベートーヴェンの自筆譜やスケッチ帳、筆談帳をみていると、ときどき関係のない言葉が書き込まれています。

「ロバ(Esel)」

これは、写譜師が何度も同じミスを繰り返したか、もしくはベートーヴェンがすでに直した箇所をまた元に戻してしまったか、このような類のやらかしに腹を立てている場面です。しかもErz Esel(とびきりのロバ=大バカ者)という書き込みも見られます……。

そもそも「ロバ」は、中世の頃から罵倒の常套句として使われていたので、ベートーヴェン特有の言い回しではありませんが、無知や愚かさを強く罵る言葉として用いられてきました。

それは「第九」の自筆譜もまったく例外ではありません。

第4楽章、トルコ行進曲の自筆譜の中で、鉛筆で「Erz Esel」と書き殴っています。

それまで専属だった写譜師が亡くなり、新しい写譜師が来たのですが、なかなか仕事ができなかったようで、色々なところにその不満をぶちまけています。

「Erz Esel(とびきりのロバ)」の書き込みが見られます。

「ロバ」の書き込みは、筆談帳にも多くみられます。

第九の話になると、作曲家としての職人気質なベートーヴェンがイメージされますが、興行師としての一面も見なければいけません。ちょうど筆談帳の中で、「第九」の企画会議が行われていた時期の書き込みに、「ロバであって、賢い人間なんかじゃない(Ein Esel u. kein Gescheidter)」と書いています。

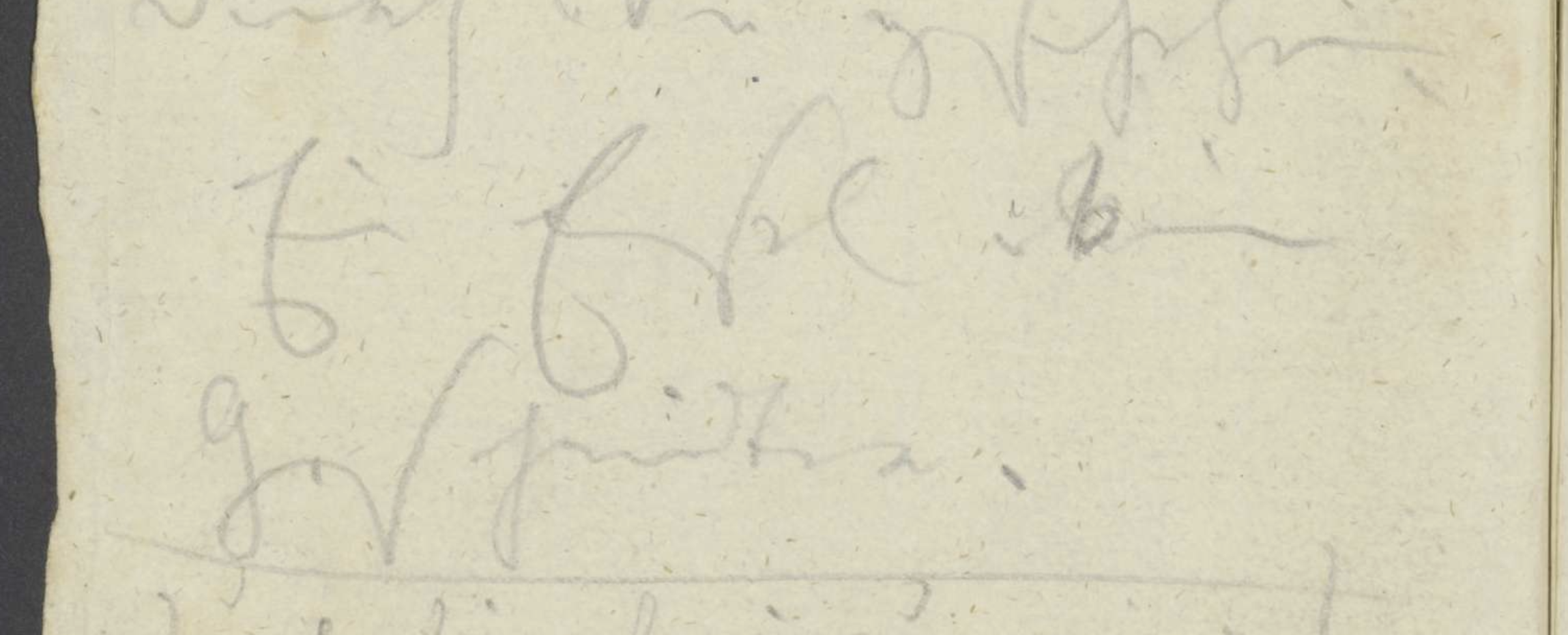

ベートーヴェンが書いた、「ロバであって、賢い人間なんかじゃない/Ein Esel u. (und) kein Gescheidter.」の箇所

もちろん筆談帳なので、ベートーヴェンは口頭で発言し、相手が筆談帳に書いてベートーヴェンに見せる形で会話していました。ですが、筆談帳は自身のメモとしても機能していましたので、ベートーヴェンの書き込みも多く見受けられます。

第九の初演に向けての運営は、カオスを極めていました。

デュポール(劇場支配人)がリハーサルのためにオケを手配するのを忘れていたこと、シュパンツィヒ(コンサートマスター)がエキストラの奏者をギリギリまで探していたことなど、多くのことが筆談帳から読み取れます。

こうして5月7日に初演を終えますが、収益が悪く失望し、2日後にプラーター公園で食事をした際に、この件で口論が勃発します。

5月21日に再演を予定していましたが、本当にやるのかやらないのか、そして結局チケットは何枚するのかなど、筆談帳の中でも全員がイライラしているのがわかります。最終的に再演は5月23日に開催されました。

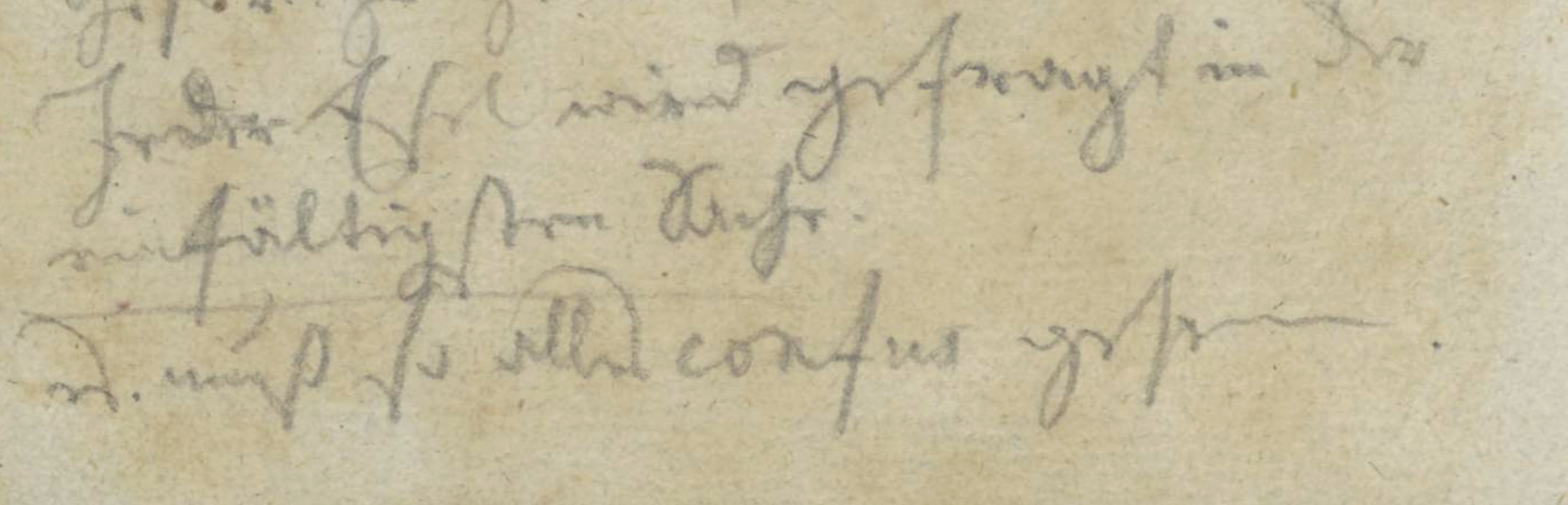

ベートーヴェンの秘書だったシントラーも、ベートーヴェンの「ロバ」発言を受けてか、「どんなくだらないことでも、ロバにまで意見を聞くから全部ごちゃごちゃになる。」と筆談帳に書き、ベートーヴェンに伝えています。

シントラーによって書かれた、「どんなくだらないことでも、ロバにまで意見を聞くから全部ごちゃごちゃになる/Jeder Esel wird gefragt in der einfältigsten Sache. Es muß so alles confus gehen.」の箇所

総収入は2200フローリン(およそ670万円)、しかし出費も多く、収益は420フローリン(およそ130万円)にとどまった演奏会ですので、初演での興行的な結果を受けて、次の立ち回りを考えなければいけないのは分かります。しかし、やたらと多くの人間が関わってしまった結果、多くの人たちに伺いを立てなければいけなくなり、混乱するありさまになってしまったのです。

自分の音符や演奏会を雑に扱われることが耐えられず、気に入らない相手には容赦なくロバ判定を下していました。

図面とバーチャル空間で再現される「第九」の残響

当時のことを理解するには、スケッチ帳、自筆譜、筆談帳などの一次資料が大変参考になりますが、近年では文明の利器も、ベートーヴェンの作品を理解する上で重要な役割を担っています。

ベートーヴェンが「第九」を初演した時、どのような響きがしたのかを探っている研究者たちがおり、「第九」が初演されたケルントナートア劇場を仮想空間(バーチャル空間)でシミュレーションし、残響を計算しているのです。

これは、2024年に発表されたボローニャ大学(Lamberto Tronchin氏)とパルマ大学(Antonella Bevilacqua氏)の共同研究で、「ウィーンのケルントナートア劇場における音響的発見 — 失われた芸術建築遺産の痕跡をたどって(Acoustic discoveries of the Carinthian Gate theatre (Kärntnertortheater) of Vienna: on the trace of a lost artistical building heritage)」という論文で発表されました。まずケルントナートア劇場を設計したニコロ・パカッシ(Nicolò Pacassi、1716〜1790)による設計図などを元にモデルを作成。そして彼が設計する際にモデルとした他の劇場や、同系列の劇場を参考にしつつ、壁や天井、客席の素材なども考慮し、吸音率を割り出しました。

すると、おそらく残響時間は約1.5秒、満席の場合は約1.2秒だった、ということがわかりました。

日本のホールですと、関東では新国立劇場(1.4〜1.6秒)、東京文化会館大ホール(1.4秒)、関西はロームシアター京都メインホール(1.6秒)、兵庫県立文化芸術センターKOBELCO大ホール(オペラモード、1.4秒)は、「第九」が初演されたケルントナートア劇場の残響とほぼ同じ、となります。

サントリーホール(2.1秒)、東京芸術劇場(2.2秒)よりも少し残響が抑えられた響きという感じですね。

ベートーヴェンにとっても、ケルントナートア劇場は足繁く通った劇場ですので、「第九」の初演時の聴力はほぼなかったにしても、この劇場の残響や聴こえ方は、よく知っていました。

このように自筆譜やスケッチに残る削り跡、赤鉛筆の数字、そして時に飛び出す「Esel(ロバ)」というイラ立ち……それらは、「第九」を「第九」たらしめた選択と葛藤の痕跡です。

一方で、印刷譜は、その選択が終わった後の一つの結論に過ぎません。しかも私たちは今、当時の劇場の響きすら、図面と計算から逆算して想像できるのです。

本記事では少し違う視点、つまり見えない層からの第九を覗いてみました。ぜひ「第九」を聴く時、耳に入ってくる確信に満ちた響きの背後で、ギリギリまで揺れていた無数の可能性、そしてその可能性を押し広げていた人間くさい混乱を想像してみてください。きっと、いつもの「第九」が、ほんの少し違って聴こえてくるかもしれません。

関連する記事

-

読みもの「第九」で学ぶ!楽典・ソルフェージュ 第2回 音名

-

読みもの《第九》が年末に演奏される理由とは?《第九》トリビアを紹介!

-

読みもの交響曲第9番ニ短調《合唱付き》〜作曲当時の様子、創作から初演までの流れ

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest