ベートーヴェン《第九》混ぜるな危険、思想と音楽~「人類みな兄弟」が空回りするとき

クラシック音楽評論家の鈴木淳史さんが、誰でも一度は聴いたことがあるクラシック名曲を毎月1曲とりあげ、美しい旋律の裏にひそむ戦慄の歴史をひもときます。

名曲には、どこか「危ない」ところがある。

今回取り上げる、ベートーヴェンの交響曲第9番も、相当に危なっかしい音楽といっていい。日本ではすでに年末の風物詩となっていて、変わらぬ伝統、安心安全、みなさまの「第九」、今日も元気にみんな声をそろえて「フロイデ!」みたいに受け取られるフシがあるが、とんでもない。

なんたって、音楽そのもので思想を表現しようとした最初の曲だ。それまでの西洋音楽のメインストリームといえば、神を讃えるものか、パトロンを喜ばせるもの、といった二種類しかなかった。

ベートーヴェンが「第九」という曲で主張したのは、その終楽章の歌詞にも出てくる「人類みな兄弟、諸人抱き合え」の世界観だった。人々は理解し合うことができ、すべての人間が身分を超えて友愛で結ばれると。

今となっては、小学校低学年向けのお説教レヴェル、ごくごく当たり前の主張に思われなくもない。ただ、それがまったく意識高そうに見えなくなったことに、この交響曲も大きく貢献したのではないか。

自由や博愛の理想を歌い上げる

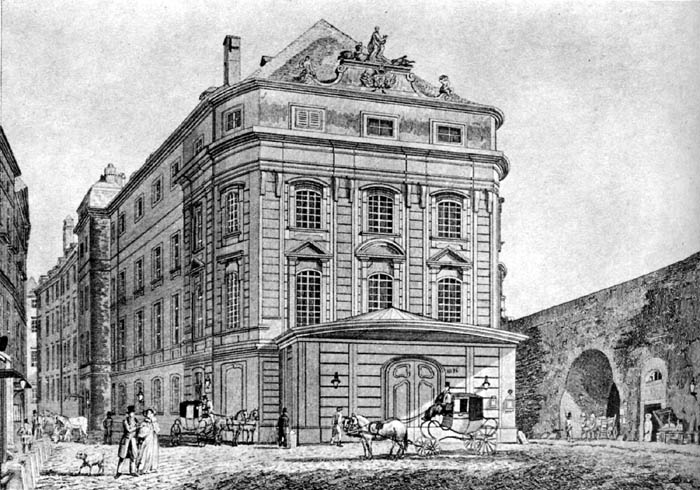

ベートーヴェンの時代、自由や博愛に根ざし、共和制を求める芸術作品は数多く生まれている(彼らの求めたものが大きな制限を受けていたからだ)。スタンダールの小説、バイロンの詩、ドラクロワの絵画。そして、ルソーやヘーゲルの思想も。そんななかで、「第九」は、シラーの詩を使って、より心地よく、より歓喜に満ちた響きでこうした理想を歌いあげる。

シラーの「歓喜に寄せて」は、同時代の多くの作曲家を啓発、「第九」以前にも合唱曲としてその詩は数多く歌われてきた(今ではほとんど顧みられることはない)。しかし、ベートーヴェンは、その詩を交響曲というスタイルに埋めこんだ。

交響曲第5番でも聴かせた「暗から明へ」というドラマティックな流れのなか、最終楽章でいきなり声楽が入り、自らのメッセージを高らかに響かせる。絵に描いたような啓蒙的な作品であり、音楽というアドバンテージを最大限に利用しているといっていい。

一曲の交響曲が成し遂げた大きすぎる仕事

初演以来、当初は不完全な形ではあったが、ドイツ各地を中心に演奏され続けた。さらにメンデルスゾーンやワーグナーの尽力もあって普及に輪をかけ、ヨーロッパ全土にその音楽が広がっていく。

その熱狂的な音楽を通し、ベートーヴェンの主張は人々のあいだに知らず知らずに浸透していったのではあるまいか。それは、宗教という枠組や絶対王政から解き放たれた、市民社会への第一歩でもあり、現在当たり前になっているモダン・リベラリズムへの扉をも開いた。一曲の交響曲がこんなデカいことをやってのけるのは、これまたずいぶん剣呑な、と思わざるをえない。もちろん、使い方をちょっと間違えれば、かなりヤバいことになる。

思想を表現した音楽の危うさ

終楽章の歌詞には、こんな一節がある。「親友や妻を得なかった者は、泣く泣く立ち去るがよい」。輪の中に入れない奴は去ってよし、ということだ。これまで、さまざまな解釈がされてきた部分でもある。

人々が一つにまとまる。まとまった連中はそりゃハッピーだろうけど、必ずそこからあぶれた人々を作りだす。大乗仏教的な何でも包括してしまう太っ腹な世界観でもなければ、内部があれば外部ができてしまうのは当然のこと。この外部をどう扱うか。

ナチスが、「我々=アーリア人」という潜在意識を利用して、この「第九」を政治利用したことはよく知られている。外部など排除しても構わない、という暴挙にも結びつきがちだ。

ベートーヴェンのアンビバレントな理想像

ただ、昔からわたしはベートーヴェン本人こそが「輪の中に入れない者」ではないのかと思っていた。輪の中に入りたい、いつか入れるはずだ、という理想がそこには含まれているのではないかと。理想とは、現実の時間や距離を超えた計画性のこと。ベートーヴェンは、「世界(自分)はこうだ!」ではなく、「世界(自分)はこうありたい!」という理想主義をこの作品に込めたのだ。

理想は新しい世界をつくっていくための不可欠なエネルギー。つまり、ガソリンのようなものだ。なんの目標もなしに進歩はありえないからだ。ただ、それが空回りし、先鋭化したときに、大きな悲劇は訪れる。20世紀以降起こった多くの大量虐殺は、何かの調子で空転しまくった理想主義の仕業だ。取り扱いによって、ガソリンがかなり危険なものになるように。

ヨーロッパでは今でも特別な作品

今でも、「第九」はスペシャルな作品であり続けている。ヨーロッパでは、通常の定期ではなく、満を持して、特別な演奏会で取り上げられることがほとんど。バイロイト祝祭劇場のこけら落としでワーグナーが指揮したり、東西ドイツ統一のときにバーンスタインが印象深いパフォーマンスを行ったように。多国間の共同体であるEUのイメージ・ソングともいえる音楽作品にもなった。

面白いことに、日本では年末に必ず演奏される。年の暮と始めが、日本ではもっとも特別な時間だ。円環的に時間が流れる日本では、定期的にスペシャルな時間が訪れるというわけである。

そうやって演奏される「第九」は、夜の町中に豪勢な曳き屋台が繰り出したり、半裸の男たちによる宝木を巡っての争奪戦と肩を並べようかというほどに重要なものとなった。

ただ、消失した縄文的な文化が一夜だけ再現されるイベントに似てきたというのは、日本にとって「近代」とは忘れ去りつつある過去になったということを意味するのだろうか。理想主義やリベラリズムを手放し始め、どこか中世化しつつある現在、これこそまさに危惧すべきことではあるだろう。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest