西洋音楽需要が少ないインドで“アマチュアピアニスト弁護士”が誕生した経緯とは?

足繁くインドに通う、クラシック音楽のフリーライター高坂はる香さんによる連載「インドのモノ差し」が帰ってきました! 今回は受験対策以上には西洋楽器・音楽が定着していないのが現状のインドに、ショパンからラフマニノフまで弾きこなすアマチュアピアニスト弁護士がいるとの情報をキャッチ、取材に向かった高坂さん。「ピアノは弁護士業にも役立っている」と語る彼が、音楽に熱中した背景とは?

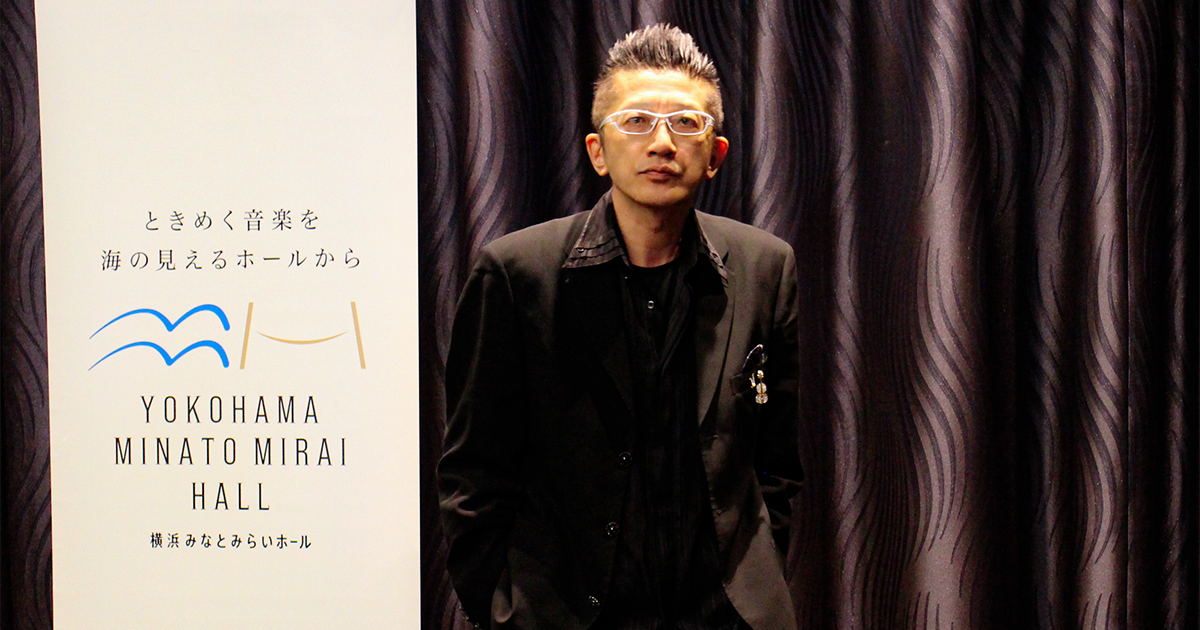

大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動...

なかなかクラシック音楽が根づかないインドにスーパーアマチュアが?

数年前にこちらの連載でご紹介した通り、今インドでは、英国王立音楽検定やトリニティ音楽院のグレード検定をとっておくと受験で有利だという理由で、西洋楽器を習う人が少しずつ増えています。インドの受験戦争、かなり熾烈だそうです。

その場合、いわるコスパ、タイパを求め、楽器はキーボードやレンタルのものを使い、短期間でグレードをパスさせることを目指すケースが多いのが現状です。そのため無事受験が終わると、あとはあまり楽器を弾かなくなってしまう…結果として、ピアノやヴァイオリンの演奏人口は数字的には増えているけれど、本格的な愛好家やプロを目指す人は増えないのでしょう。

インドにはもちろんインド固有のすばらしい音楽と楽器がありますから、西洋楽器が広がらないことを残念がる必要もないのですが、西洋クラシック音楽の才能発掘やマーケットとしての可能性を思うと、インドでも広がったらおもしろそうなのにと思わずにいられない……。

そんな中、ムンバイ在住の日本人サントゥール奏者、新井孝弘さんから、彼のサントゥールの生徒さんの家にボストンピアノの特別モデルのグランドがあり、息子さんがショパンからラフマニノフまで弾く、という情報をキャッチ。

一体どういう環境でそのような“ちゃんとした”アマチュアピアニストが育つのか。興味津々でそのお宅についていくことになりました。

世界に125台しかないピアノが音楽室に!

お邪魔したのは、ムンバイ近郊にあるサマルさんのお宅。

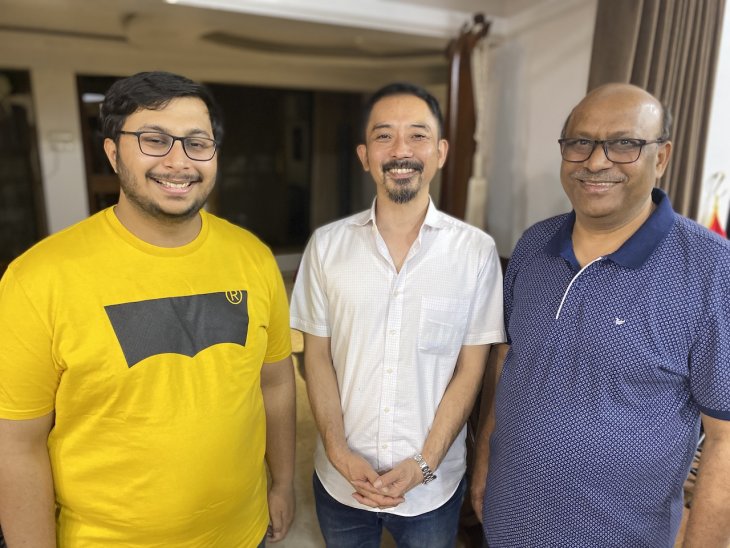

新井さんのお弟子さんであるお父さまは弁護士事務所を経営、息子さんのマノハールさんも弁護士として一緒に働いています。

右: サントゥールはピアノのご先祖と言われる打弦楽器。後編で詳しくご紹介します!

各地で買い集めたものと思われるインターナショナルなオブジェの飾られたリビングと階段を抜け、3階にある音楽ルームへ。さまざまな楽器が置かれている中に、噂のボストンピアノがありました。

ボストンピアノ25周年記念モデルで、125台中の73というシリアルナンバーが入っています。調べたところ2017年に発売されたもので、日本でも5台限定で販売されたそう。

こちらの楽器が入荷したとき、お父様に地元の大手楽器ディーラーFurtadosの社長から直々にお誘いがあり、購入に至ったとか。

乾燥した地域で発達した西洋のアコースティック楽器を所有するうえでネックになるのが、湿気。こちらのお宅でも、独立した乾燥機と、響板の裏に取り付けるタイプの乾燥機のダブル使用で対処していました。

フレディ・マーキュリーも通った寄宿学校が音楽に没頭するきっかけ

さて、気になるのは、こちらの「ショパンからラフマニノフまで弾きこなす」という息子さんのマノールさんです。

彼は一体どんな経緯でピアノを始めたのでしょうか?

「6歳の時、父が急にピアノを買ってきたんです。それが何かもわからず、新しい家具かな? と思ったら、これは楽器だから練習しなさいといわれ、近所のインド人のピアノの先生に習うことになりました。

最初の2年は全然関心がなくて、あまりに練習しないから、先生が父に“興味ないみたいだからピアノは売ってしまったほうがいい”と電話をしてきたくらいでした(笑)」

しかしここで転機が訪れます。そのきっかけは……

「9歳で、パンチガニ(ムンバイから約250キロ、イギリス領時代に避暑地として開発された街)の英国寄宿学校であるセント・ペーターズ・ボーイズ・スクールに入りました。ここはクイーンのフレディ・マーキュリーも通っていた学校です。彼の本名はファールク・バルサラ。ムンバイのパールシーの家庭に生まれたインド人です」

パールシーとはペルシャ人という意味で、インドに暮らすゾロアスター教徒のこと。少数派ながら経済的に大きな影響力を持ち、インドの大財閥のタタもパールシー一族のもの。大指揮者、ズービン・メータもパールシーです。

中央がセント・ペーターズ・ボーイズ・スクール在学時のフレディ・マーキュリー

Freddie Mercury with his first band, The Hectics, in St. Peter’s Boys School in Mumbai, India, 1958. pic.twitter.com/QGt6dto46t

— Classic Rock In Pics (@crockpics) July 28, 2022

この学校はインドでトップ10に入る寄宿学校で、勉学はもちろん、音楽教育にとくに力を入れていたそう。良い楽器の常設に資金を惜しまず、音楽イベントや音楽活動のための支援にも積極的だったそうです。

「学校にはフレディが使っていたピアノがあって、ドキュメンタリーなどのため頻繁に撮影が入っていました。

街では有名なバンドが招かれる音楽フェスが定期的に開催され、人々が熱狂する様子を見るうち、僕も音楽の価値を理解していきました。それで12、3歳のとき友達とスクールバンドを組んで活動するようになりました」

フレディ・マーキュリーも13歳で「ザ・ヘクティクス」というスクールバンドを結成したことが知られています。

「僕の場合、父が“この子はピアノができるから弾かせてほしい”と学校に伝えてしまったので、7年でたくさんの讃美歌を覚え、文字通り365日、朝礼と日曜礼拝で演奏することになりました。

それ以外はコンテンポラリー音楽ばかり演奏していましたが、音楽への関心は育ち、卒業してムンバイに戻ってから元のピアノの先生について西洋クラシック音楽をふたたび勉強したのです。レッスンでは最初の45分でテクニックを、残りの15分で音楽史や作曲の背景について学ぶことが多いです」

……と、こういう経緯で“アマチュアピアニスト弁護士”が誕生したということでした。

「ピアノを学んできたことは、法律の仕事にも役立っています。我々は日々、新しい判例や法律を覚えないといけませんが、それはピアノで新しいレパートリーを勉強する過程と似ているのです。あと、インドではまだ西洋クラシック音楽のピアノを弾ける人は少ないから、面接でその話をするとだいたい採用されますよ(笑)!」

今や世界中、もちろんインドとも繋がれるクラシック音楽

そんな彼が尊敬するピアニストはラン・ランだそう。

以前チェンナイの音楽学校のピアノクラスでも、生徒たちのスターがラン・ランだと聞いたことがありましたが、彼はインド人うけがいいのでしょうか。

と、そのことをその後インタビューしたラン・ランさんに伝えると、「えーうれしい! インドにはずいぶん前に1回行ったきりなのになんでだろう!」と、かなりのハイテンションで喜んでいました。

ちなみに、音楽愛好家のお父さまも、自分も気になるピアニストが何人かいると名前をあげてくれたのですが…

「アンドラーシュ・シフ」(←おお、しっかりクラシック通)

「ヴァレンティーナ・リシッツァ」(←結構幅広く聴いてますね!?)

「ティファニー・プーン」(←え!!)

ティファニー・プーンさん、私は2015年のショパンコンクールに参加されていた時に知りましたが、まさかインドでお名前を聞くことになろうとは思っていませんでした。最近はビデオブロガーとしても活動されているのですね。

今や情報発信の方法次第で、インドでもどこでも、世界中にファンを持つことができる時代なのだと改めて知ることになりました。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest