映画の中のミニマル・ミュージック~静かにドラマを動かすもうひとつの主役

ミニマル御三家ではフィリップ・グラスがこれまで映画音楽を多く手がけ、マイケル・ナイマンとピーター・グリーナウェイ監督のコンビもよく知られています。ミニマル・ミュージックと映画はなぜ相性がいいのか、映画の中でミニマル・ミュージックが示すさまざまな姿とその効力をひもときます。

ミニマル・ミュージックと映画、あるいはミニマル風の音楽と映画とは、もはや切り離せないものになった。

何かが起こるのではないかという静かな緊張を導き、日常から非日常へと意識を移ろわせる。決してドラマティックな変化ではなく、ちょっとした感覚のズレを表わそうとするとき、こうした音楽は好都合だったのだ。

フィリップ・グラスと映画音楽の出会い

いわゆるミニマル御三家といえば、テリー・ライリー、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラスの3人のアメリカ人作曲家のこと。このなかで、映画音楽を手がけているのはグラスだけといっていい。

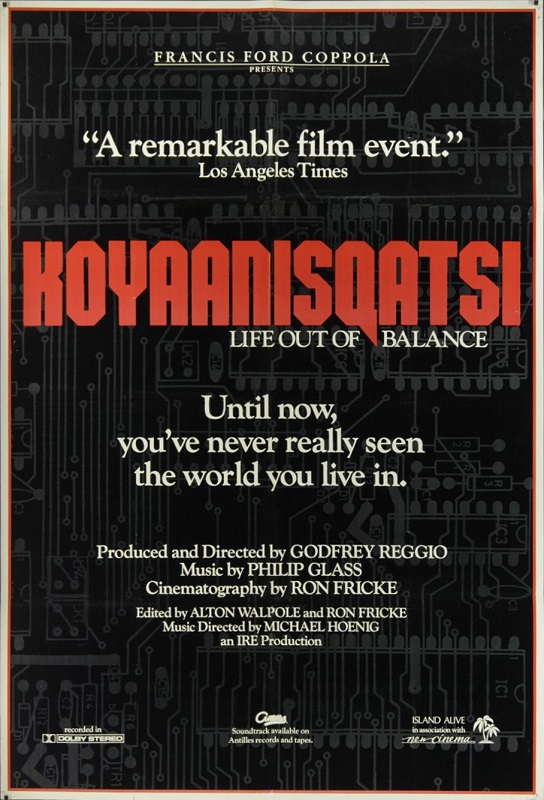

そのグラスが映画音楽に携わるきっかけとなったのは、ゴドフリー・レッジョ監督による『コヤニスカッツィ』(1982)だった。台詞も芝居もない、自然や文明社会についてヒトコト言いたげなドキュメンタリータッチの映像が続く。のちに『ポワカッツィ』(1988)『ナコイカッツィ』(2002)と共に、「カッツィ三部作」となった記念碑的な映画だ。

グラスの音楽は、雄大な自然にアンビエント的に寄り添い、軽やかに刻まれるリズムに都市の流動性が重ねられる。次第に、その音楽は見ている者の心に波を立たせ、エモーショナルさをはらんでいく。

キビキビとした音楽を背景に、駅に群がる通勤者の動きが、ベルトコンベアで流れる工業製品に連なっていく様子はじつに滑稽。同時にそのテンポ感がすこぶる気持ちよかったり。

最初は、映画音楽なんて、と気乗りしなかったグラスだが、この『コヤニスカッツィ』以降、映画のエンドロールに頻繁に登場するようになる。『クンドゥン』『トゥルーマン・ショー』『めぐりあう時間たち』『フォッグ・オブ・ウォー』『ウディ・アレンの夢と犯罪』『幸せのレシピ』『ファンタスティック・フォー』『サムライマラソン』など、サスペンス、コメディ、伝記ものに加え、ドキュメンタリー、アクション映画、ちょんまげの侍が出てくる時代劇だって、なんでもござれだ。

グラス最高の映画音楽『ミシマ』

そのグラス最高の映画音楽は、やはり『ミシマ』(1985)だろう。三島由紀夫が自衛隊の決起を求め割腹自殺をした事件を軸に、「金閣寺」や「鏡子の家」といった三島作品を差し挟み、三島の人物像に肉薄した映画だ。プロデューサーはコッポラ&ルーカスの曲者コンビ、監督は『タクシードライバー』で名を挙げたポール・シュレイダー。三島役の緒形拳など名優をずらりと揃え、美術を石岡瑛子が担当するなど、とにかく豪華キャスト。ただし、圧力と忖度という伝統的な悪習のため、日本では未公開になってしまった映画だ(今では海外製DVDで見ることができる)。

ここでのグラスの音楽は多彩だ。繰り返すことで緊迫性を帯びていく、グラスならではのアクの強い音楽。または、身にまとわりつくような、いささか湿った感傷的な響き。それらは、時間や思考の流れと軌を一にしつつ、三島の繊細な感情や沸き立つような高揚感を浮き上がらせていく。

ミニマル音楽とはこれほどまでにはかなく、美しいものであったかと思わせてくれる映画だ。のちにグラスは、この音楽を「弦楽四重奏曲第3番」に転用している。

フィリップ・グラスによる映画『ミシマ』の音楽

フィリップ・グラス「弦楽四重奏曲第3番」

ナイマンとグリーナウェイ監督に通底するもの

英国の作曲家マイケル・ナイマンも、多くの映画音楽を手がけた。ジェーン・カンピオン監督の『ピアノ・レッスン』(1993)は、音楽が隠れた主役だ。主人公の女性は言葉の代わりに、ピアノを弾く。ただし、彼女が即興的に弾く作品は、いかにもナイマンの音楽といっていいポスト・モダンな和音展開をもつ。映画が描いている19世紀にはまったくそぐわない音楽だが、その「浮いた」感覚に音楽のもつ不可侵性を表わそうとしたのだろう(彼女は、拒絶のメッセージとしてショパンを一瞬弾くが、その生々しい音楽とナイマン作品とのコントラストが印象的だ)。

マイケル・ナイマンによる映画『ピアノ・レッスン』の音楽

そして、ナイマンといえば、ピーター・グリーナウェイ監督との映画である。グリーナウェイによる独得な映像美ながら、あまりにブラックすぎてつい笑ってしまうストーリー展開と、ナイマンのポップな躍動感あるリズムや、静かな抒情をたたえた調べ。この二者が作り出す、不思議な相乗効果がすばらしい。

試しに、『英国式庭園殺人事件』(1982)や『ZOO』(1985)といった映画からナイマンの音楽を抜いてしまうと、ひどくマニアックで、ときには寒々しくも感じられるのではないか。逆もそう。わたしは、グリーナウェイの映画を見るまでは、こうしたナイマンの映画音楽は、何が面白いのかよくわからぬ、やかましい代物だと思っていたことがあった(それが今ではこんなブラック・ユーモアあふれる音楽はないと喜び勇んで聴いている)。

ミニマル音楽の多様性を示す

『ZOO』では、絶好調のナイマンを堪能できる。とりわけタイムラプスで撮った動物が腐敗していく映像に付けられるサーカス風のエキセントリックな音楽が、場面の切り替えと共にリリックで神秘的な音楽に転じるなど、そのジェットコースター的な感覚がたまらない。

また、『コックと泥棒、その妻と愛人』(1989)では、ミニマル音楽がもつ予兆性を生かし、そこに潜んでいたエモーションの高まりを引き出してみせる。最後に待ち受けるもっとも強烈なシーンでの、溜め込んできたさまざまな感情を一気に噴出させる音楽の運びには圧倒されるはずだ。アンチ・ロマンな音楽としてもてはやされたはずのミニマル・ミュージックだが、繰り返すフレーズの隙間にさまざまな情念を宿らせることもできてしまうのだ(同時に、このナイマンの音楽には、いかなる陰惨な場面でもブラック・ジョークに変えてしまう効力をもつ。映画作品としてはアンチ・ロマン性を獲得できるというわけである)。

ミニマル音楽は今後も映画音楽たり得るか

映画にミニマル・ミュージックが取り入れられたのは、ロマン派的な大袈裟な身ぶりや、一定の感情を誘発するような表現を避けたかったことがある。ミニマルのもたらす、より整えられた力強い流れで映像を引き締めたいという要求もあったのだろう。

しかし、緩やかなフレーズを繰り返すだけの主張の少ない音楽は、漫然と映像の背景に溶けこみやすくもなる(ナイマンの『ピアノ・レッスン』も全体としてそういう傾向がある)。最近はそうした音楽を壁紙のように使っている映画を目にすることが増えた。もちろん、ヤン・ティルセンの『アメリ』(2001)や久石譲の『海獣の子供』(2019)など、ガチで映像とやり合える強さをもっている映画音楽だってあるのだが。

ヤン・ティルセンによる映画『アメリ』の音楽

関連する記事

-

インタビュー飯森範親×角野隼斗 今度はジョン・アダムズに挑む、ふたりの音楽から目が離せない!

-

読みものミニマル・ミュージックは身体で聴く!~聴きかたのヒントとおすすめ曲

-

読みものミニマル・ミュージックってどんな音楽?~特徴と代表曲、創始者を知ろう

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest