クラシック:語源はラテン語で「納税者」!? 意味の変遷と歴史を総観

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 今回は、第100回を記念して「クラシック」。クラシックとは? クラシック音楽とは? 一緒に考えてみましょう。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

「クラシック音楽」という言葉は、おそらくこの記事にたどり着いたみなさまなら、ご存知でしょう。そしてクラシック音楽がどのような音楽かも、想像がつくと思います。ですが、そもそも「クラシック」とはどのような意味なのでしょう? そして、なぜクラシック音楽はクラシック音楽と呼ばれるのでしょうか。

楽語連載第100回は「クラシック」です!

そもそも「クラシック」とは?

クラシック音楽は、他の言語だとclassical music(英語)、Klassische Musik(ドイツ語)、musique classique(フランス語)、musica classica(イタリア語)と表されます。どの言語にも「クラシック」という言葉が入っていますね。

ここでは統一して英語で例を挙げましょう。この、classicalという言葉は、もともとラテン語のclassicus(クラシクス)からきています。遡ること古代ローマ時代、市民階級の区分がはっきり分けられていました。この階級区分のことをclassisと言います。英語でも学級や組のことをclassと言いますし、分類する・等級分けすることをclassifyと書きますが、classisが語源です。

そして、ローマ時代の市民階級の中でももっとも高く、もっとも多くの税金を払っている人たちのことをclassicusと言っていました。すなわち、classicusが指すのは納税者なのです。

そして2世紀、古代ローマの文法学者アウルス・ゲッリウス(125?〜180?)が、紀元前の弁論者デモステネス、詩人ウェルギリウスのことを「最高の」という意味でclassicusと呼んだことから、身分に関連しない内容でも、「最高の」という意味で使われるようになりました。そして時間が経つにつれて、「納税者」という意味よりも「最高の」という意味のほうが優勢になったのです。

また、「最高のもの」は「本物である」うえに、「最高のもの」は長年愛されるので、時間が経てば「古典的なものになる」ことから、本物の、古典的なという意味でも用いられるようになりました。そのような用法は、だんだんと文学や芸術に特化して用いられるようになりました。

さて、この言葉が音楽の中でどのように用いられるようになったのでしょうか。

音楽の中のクラシック

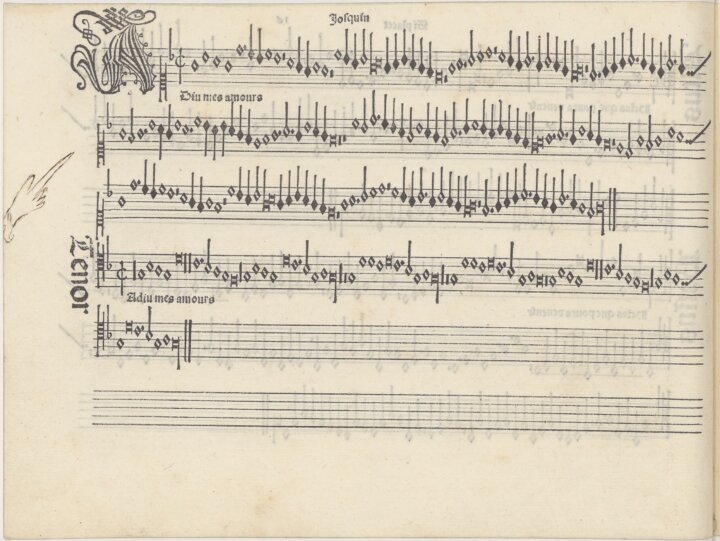

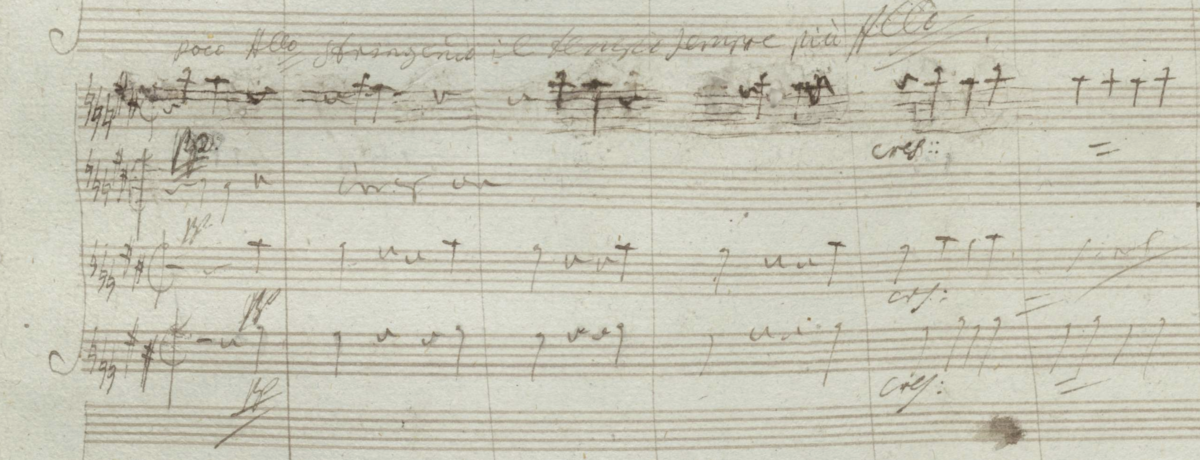

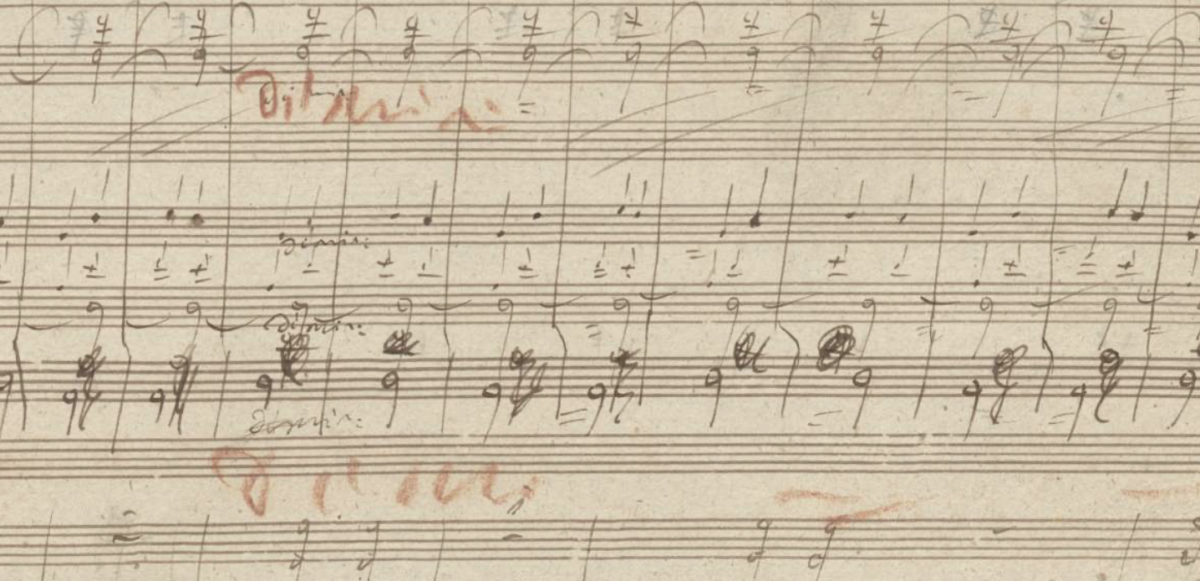

音楽の世界で「クラシック」という言葉が用いられるようになったのは、古代ローマ時代からかなり経った17世紀ごろからです。当初は「最高の」「一流の」という意味合いで使われることがほとんどでした。というのも、音楽という分野では、演奏形態や記譜(楽譜の書き方)、そして音楽そのものの捉え方が時代ごとに変化していったうえに、楽譜の印刷技術が生まれたのが1501年とかなり遅かったため、古代の音楽を再現する術もなく、その音楽が古典的かどうかを判断する材料が少なかったのです。

クラシックという言葉が音楽の中で使われた早いものとしては、マルコ・スカッキ(1600?〜1662)の例が挙げられるでしょう。イタリアの作曲家である彼が、 1643年に出版した『音楽の網』(Cribrum musicum)という著作の中で、パレストリーナやスウェーリンクなどの作曲家を「古代においても、現代においても一流の作曲家である(tum antiquorum, tum modernorum primae classis Authorum)」と書いています。

これは「一流の」としての用法ですが、

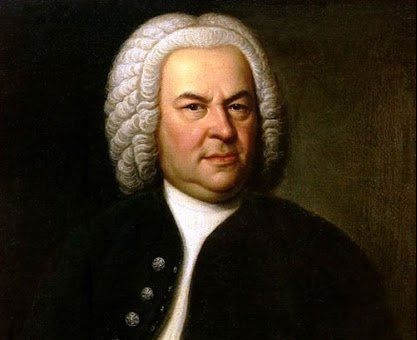

さらに別の用法の例として、バッハに関する著述で有名なヨハン・ニコラウス・フォルケル(1749〜1818)は、1802年に出版した著書の中で、次のように述べています。

(バッハのさまざまな鍵盤楽器作品を挙げて)これらは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのもっとも優れた鍵盤楽器作品であり、そのすべてが古典的と評価できる作品である。

Dieß find die vorzüglichsten Clavierwerke Joh. Seb. Bachs, welche durchgehends für klassisch gehalten werden können.

(Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Kapitel XIより引用)

これまでは、形容詞としての使われ方でしたが、「クラシック音楽」のように、音楽の種類を指す言葉として定着し始めたのは1830年頃からでした。

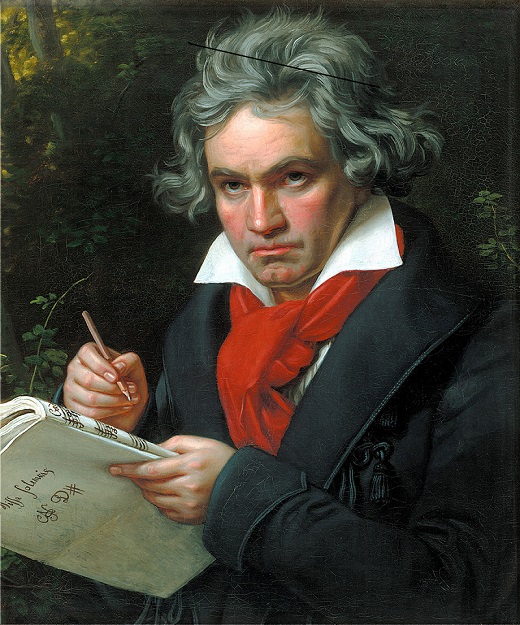

この頃から、クラシックという言葉は、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのことを指すようになります。これはドイツ文学の世界で、頂点を築き上げたゲーテとシラーを指して「ワイマール古典主義(Weimarer Klassik)」と呼ぶようになったことに由来し、音楽界でものちにハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのことを「ウィーン古典派(Wiener Klassik)」と呼ぶようになりました。そして、時代が経つにつれて、3人と同時代の作曲家のことをまとめて「古典派(Klassik)」と呼ぶ慣習が生まれました。

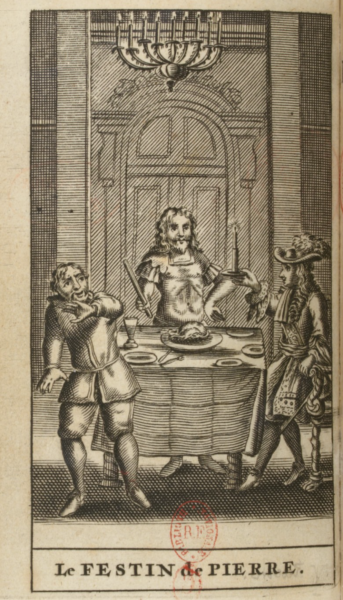

さまざまなジャンルにも古典があり、音楽とも強い関係のある演劇も例外ではありません。古典劇の三大作家の一人、モリエールは、モーツァルトのオペラでも知られる「ドン・ジョヴァンニ」と同じ物語で、戯曲を書いています。モーツァルトの作品と違って、喜劇要素が強いのが特徴です。また、ドン・ファンとエルヴィーラは夫婦関係で、妻に飽きたドン・ファンが浮気目的で旅をしていることや、最後は騎士像の手を握った瞬間にドン・ファンが雷に打たれること、そして残されたスガナレル(モーツァルト作だとレポレッロ)に給料が支払われないままドン・ファンが消えたことで、給料が支払われずじまいの彼が「給料を払え!」と叫んで笑いを取ったところで終わることです。

実はいまだに謎に包まれている!?

しかし、今ではバッハのようなバロック音楽のことも、またはラヴェルのような近代音楽も、クラシックと呼びますよね。この原因は、なんといまだに謎だそうです。

ただ、説としては、ウィーン古典派の時期に、形式と調性などのフォーマットが確立されたことから、その系譜の前後に続く音楽がまとめて「クラシック」と呼ばれるようになり、それが定着した、というものがあります。

たしかに、現在「クラシック音楽」という言葉は、上記のようなニュアンスで用いられますが、その線引きはひじょうに曖昧です。たとえば、ポピュラー音楽だって元をたどれば、いわゆるクラシック音楽の系譜にぶつかります。数々の音楽事典なども、その定義の曖昧さを指摘していますし、筆者も個人的にクラシックという言葉を使うことを好みません。

ただ、クラシック音楽というジャンルがあることには間違いありませんし、その歴史や築き上げられてきたものは、長い時間をかけて評価され、愛されています。

最高の音楽であるのか、古典的な音楽であるのかはさておき、時代も幅広く、さまざまな形態を持つ、「クラシック音楽」の深い沼に、ぜひみなさんも身をゆだねて沈んでみませんか……?

ジャック=ルイ・ダヴィッドは、新古典主義の画家です。バロックなど、さまざまな作風が台頭したのち、古典的な構図や、道徳的・政治的美徳などをテーマにした作品を残しました。

フランス革命の際に暗殺された革命家で友人のマラーを描いています。血まみれであるはずなのに美化され、感情が排除された作風が特徴です。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest