メロディ:旋律を表す「メロス」+詩を表す「オーデー」でメロディに!

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第102回は「メロディ」。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

おそらく頻繁に使われる音楽用語の一つでしょう! メロディ(英語・melody/フランス語・melodie/イタリア語・melodia)は、だいたいどの国の言葉でも似たような綴りや発音で呼ばれています。この言葉の語源は、一体どのようなものなのでしょうか?

実は、2つのパーツに分けることができます。「メロ」と、「オディー」です。不思議なところで区切れていますが、これを読んだら納得していただけると思います!

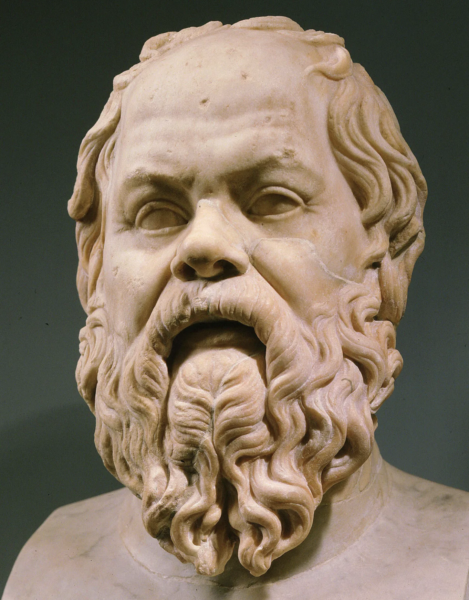

この2つの言葉の起源は、遡ること紀元前。まず、「メロ」の部分から見てみましょう!

古代ギリシア語のメロス(melos/μέλος)という言葉から来ており、その言葉の持つ本来の意味は、身体の一部、特に手足です。みなさんの考える、メロディのイメージとはかなりかけ離れていますよね?

身体の一部分とはいえども、なくてはならないパーツだと思います。そして身体は、これらのパーツが調和的に結びついて全体をなします。この調和、構成要素という概念が、音楽や詩の世界にももたらされます。

こうして音楽においても、メロスという言葉は、一つのパーツには過ぎなくとも大切な構成要素である、旋律、歌を意味するようになります。そのままですね!

次に、「オディー」の部分です。

こちらは、オーデー(ōdē/ᾠδή)という言葉に由来し、その意味は詩や歌です。現在においても、英語でodeという言葉が「歌」という意味で使われることがあります。例えば「第九」の《歓喜の歌》を英語で訳すと、”Ode to Joy”となりますが、この部分とオーデーは同じ意味なのです。

ここまで読んでいただき、「あれ?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。それは、メロスもオーデーも、どちらも歌を意味するということです。何が違うのでしょうか?

メロスは、旋律そのものだったり、一つのフレーズだったりと、小さな単位での歌を指します。それに対し、オーデーは音楽作品としての歌を指します。

そして旋律を表す「メロス」と、詩を表す「オーデー」がくっつき、旋律を伴う歌として、メロディア(μελωδία)という言葉が生まれました。

古代ギリシア時代の哲学者アリストクセノス(B.C. 375〜335)が、自身の論文『ハルモニア原論』の中で、「ハーモニーは、メロディの下に位置する分野の一つと考えられるべきで、そのメロディとは、音階の種類、音程、リズムに従って音をくっつけたもの」と述べています。ハーモニーとメロディの上下関係はさておき、メロディの定義は、紀元前の時点で今と変わらないものだったようです!

15世紀半ばごろから、メロディはラテン語のカントゥス(歌)と同一の意味として用いられるようになりました。

ここから、メロディに対する、各時代の有識人の捉え方を見てみましょう!

ラモー(フランスの作曲家、音楽理論家)

メロディはハーモニーを構成する要素の一つであり、メロディはハーモニーから必然的に導かれる。

『自然の諸原理に還元された和声論』(1722年)

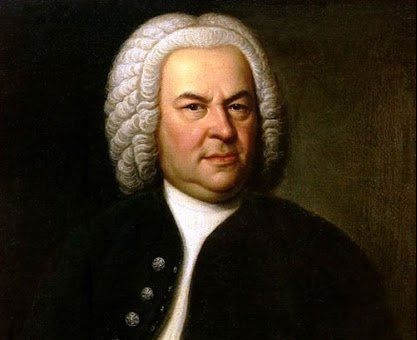

ルソー(フランスの哲学者、思想家)

メロディは何よりも大事なものであり、優先的に聞こえるべき。情感に訴えかけてくるものなので、ハーモニーより大事。

『音楽事典』(1768年)

ヘーゲル(ドイツの哲学者)

メロディはバラバラな音の寄せ集めではなく、リズムと音の高さの関係が密接に結びついた統一体である。

『美学講義』(1835〜1838年)

ハンスリック(チェコ・オーストリアの音楽評論家)

美しさを構成する基盤。

『音楽美論』(1854年)

このように、「ハーモニーとメロディはどっちが大事か論争」がさまざまな時代で行なわれていましたし、メロディについて哲学することも、頻繁になされてきました。

メロディは、耳に強く残り、人を惹きつけるからこそ、さまざまな音楽家や哲学者たちがその魅力に迫り続けてきた歴史があるのです!

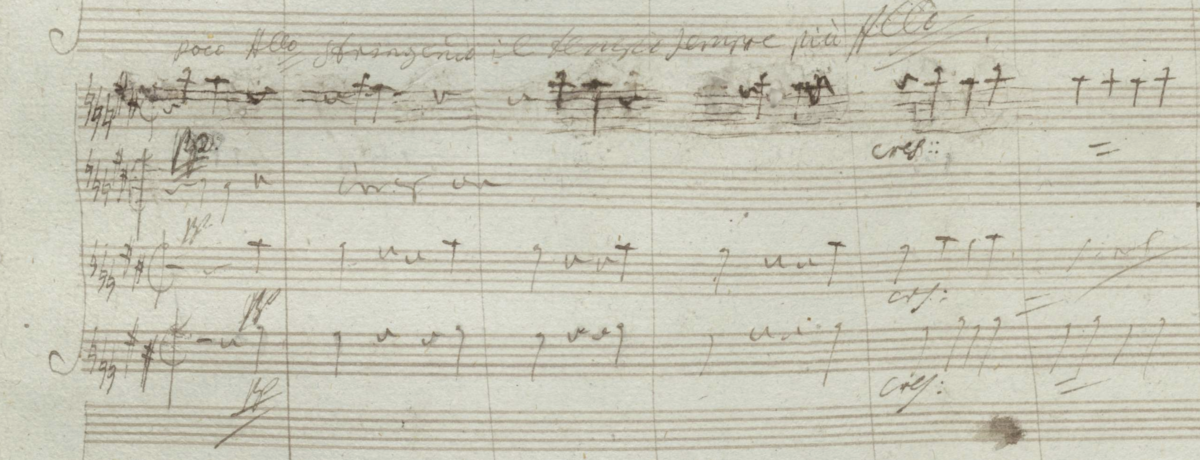

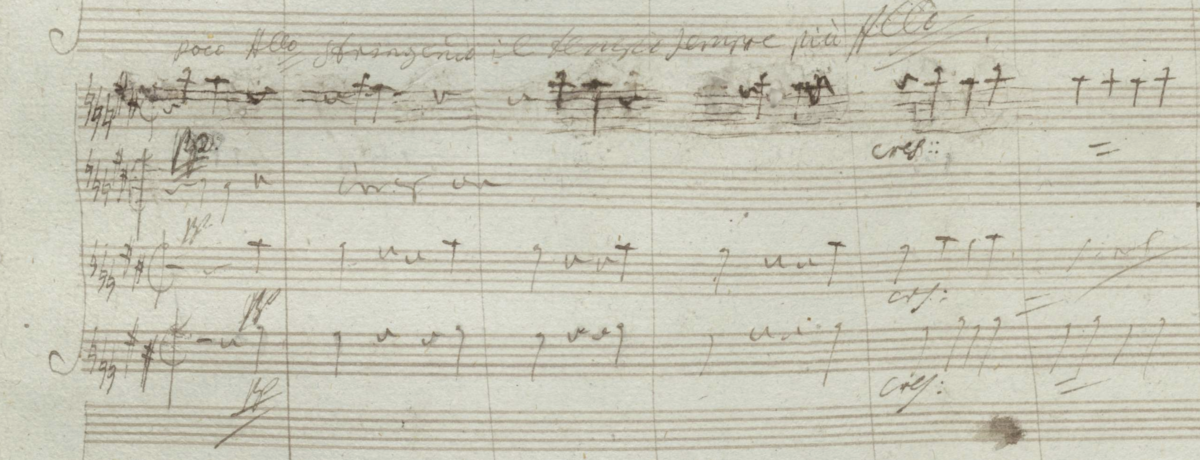

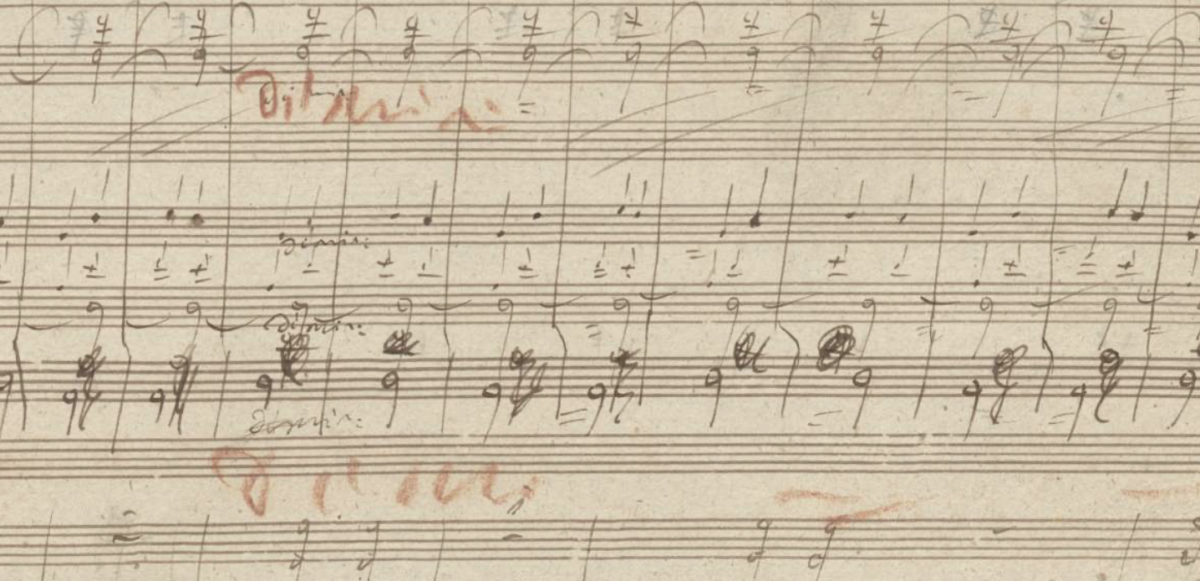

ブラームス:ピアノ・ソナタ第1番 作品1〜第2楽章

“ben cantando la melodia(メロディをよく歌わせて)”の指示が見られます。

メロディを聴いてみよう

1. ブラームス:《メロディが導くように》作品105-1

2. チャイコフスキー:《なつかしい土地の思い出》作品42〜第3曲「メロディ」

3. ドヴォルザーク:《ジプシーのメロディ》作品55〜第4曲「年老いた母が」

4. シャミナード:《メロディ》〜第22曲「ポートレート」

5. ラフマニノフ:《幻想的小品集》作品3〜第3曲「メロディ」

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest