読みもの

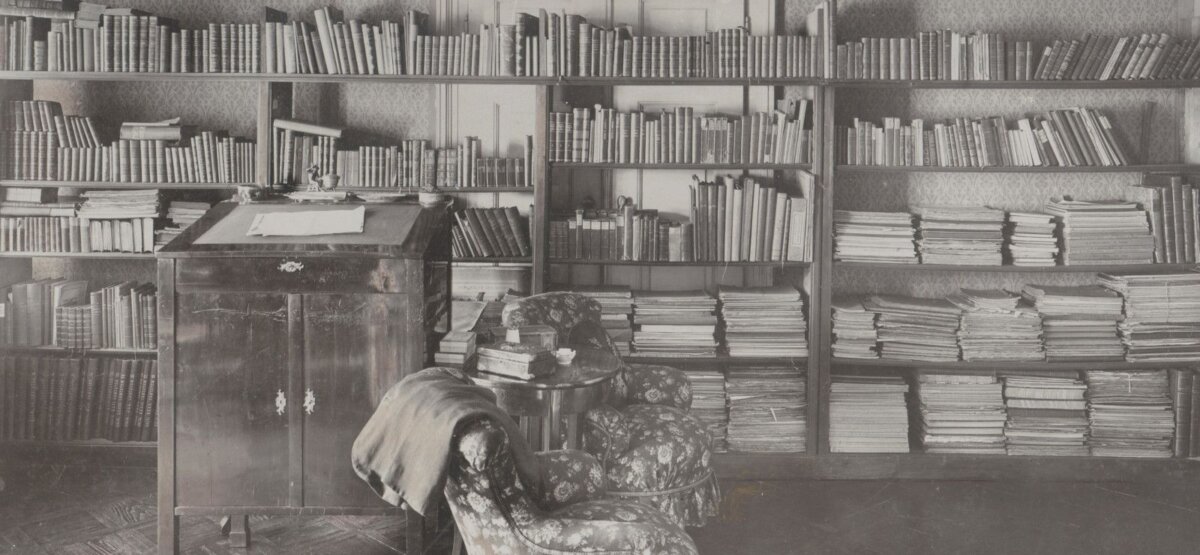

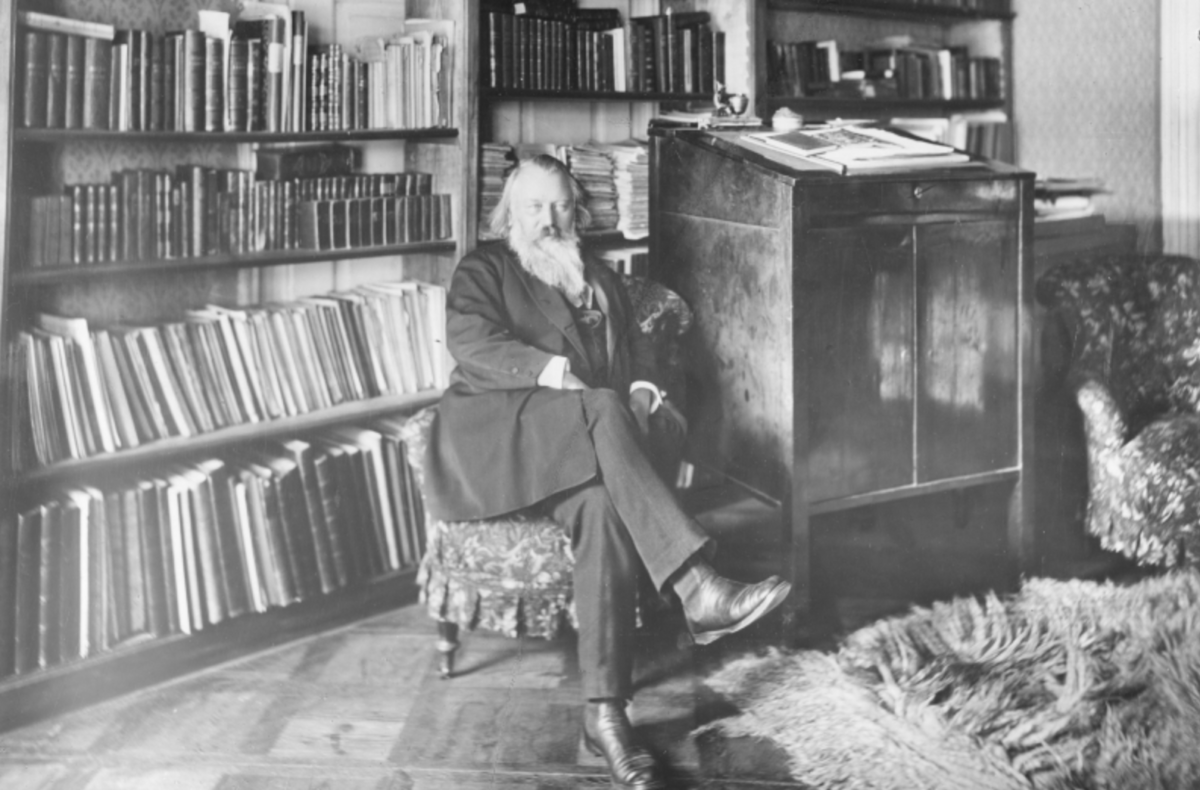

資産は4億円超!? ブラームスの堅実すぎる資産形成術【後編】

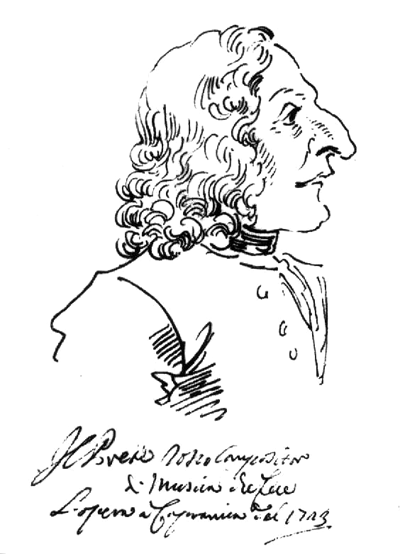

アントニオ・ヴィヴァルディ~17世紀のイタリア・ヴェネツィアに生まれ、ヴァイオリンの名手ながら聖職者の道へ、それでいて膨大な数の名作を残した「赤毛の司祭」とはどんな人物だったのでしょうか?

ドイツ・ケルン音楽大学を経てケルン大学で音楽学科修士修了(M.A)。専門はピアノ曲やオーケストラ等クラシック全般だが、とくにバッハを始めとするバロック音楽、古楽演奏の...

「ヴェネツィアの赤毛の司祭」こと、アントニオ・ヴィヴァルディ(1678年~1741年)。《四季》を始めとするヴァイオリン協奏曲を国内外で出版。その名声はアルプスを越えて欧州中にとどろき、とりわけ3楽章構成のイタリア様式の独奏協奏曲の確立に大きく貢献しました。

ここではまず、ヴィヴァルディの生涯を振り返ってみましょう。

ヴィヴァルディは1678年3月4日に北イタリアのアドリア海に面したヴェネツィアに生まれました。ヴェネツィアは遠浅の潟です。古来人々はそこに土台を作り、家を建てて町を建設しました。まさに水の都、交通手段はゴンドラなどの船です。そのためヴェネツィアの人々は船を作り、操縦する技術にたけ、地中海の入り口に位置することもあって中世からルネサンス期にかけて海洋貿易で栄えました。

ヴィヴァルディの時代のヴェネツィアにタイムトリップをしたい方はヴェネツィア出身の画家カナレット(1697年~1768年)の絵画がお勧めです。本名ジョヴァンニ・アントニオ・カナール、「アドリア海の女王」と謳われる海の都の風景画をたくさん残しました。人や建物が克明に描かれた絵画を見ていると、当時のヴェネツィアに迷い込んだようです。