ロシアの文化からバレエの歴史を俯瞰できる大著『帝室劇場とバレエ・リュス』

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

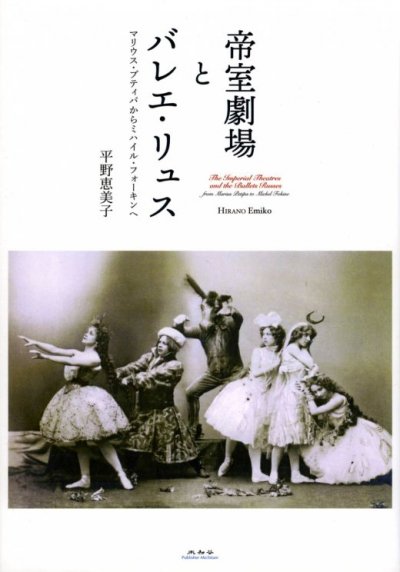

ロシア・バレエの歴史を、イタリアからの影響の強かったバロック時代にまで遡って紐解き、『火の鳥』(1910年初演、ストラヴィンスキー作曲、フォーキン振付)に至るまでの流れを、貴重な一次資料とともに検証していく『帝室劇場とバレエ・リュス マリウス・プティパからミハイル・フォーキンへ』(平野恵美子著/未知谷)が面白かった。

本書では、舞踊を語るのみならず、音楽や美術や文学とのかかわりにも多くの紙数を割いている。そうしたジャンル横断的な記述(とりわけ優れた美術評論からの引用の数々は刺激的である)から浮かび上がってくるのは、『火の鳥』が作られる以前の、ロシアの活気あふれた文化状況である。

20世紀の芸術史に大きな革命をもたらしたバレエ・リュスのプロデューサー、セルゲイ・ディアギレフ(1872-1929)の前半生についても、興味深い箇所がたくさんある。

なかでも、附録として掲載された、若きディアギレフの芸術論『複雑な問題』(1898年)全訳は、貴重な読み物である。

ドストエフスキー、ドラクロワ、バルザック、ボードレール、ワーグナー、ニーチェといった当時のヨーロッパ文化を代表する人々の名が頻出するこの文章からは、若く血気盛んな芸術の闘士の肖像が、浮かび上がってくる。

特に興味深いのは、この文章の中でディアギレフが、画家ジェームズ・マクニール・ホイッスラー(1834-1903/主にロンドンで活動し、日本美術の影響を強く受けた画風、「ノクターン」「シンフォニー」など音楽的な題名の作品が多いことで知られる)と美術評論家ジョン・ラスキン(1819-1900)との対立に強い関心を示していることである。

つまり、抽象的な新しい美のあり方を理解できない評論というものが、いかに有害であるかを力説しているのだ。

それは、のちにバレエ・リュスを率いて、20世紀の新しい舞踊と音楽の仕掛け人となったディアギレフの原点を感じさせるものでもある。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest