常に「耳に心地よい音楽」を唱えた作曲家ドビュッシーと、パリの芸術家との交友

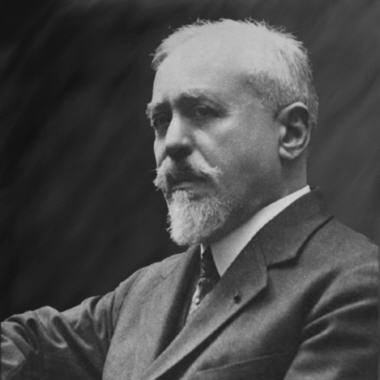

フランス近代音楽を代表する作曲家であり、斬新な作曲技法により20世紀音楽の扉を開いたといわれるクロード・ドビュッシー(1862~1918)。没後100年を迎えた2018年、記念のコンサートやCDの企画に取り組むピアニスト・文筆家の青柳いづみこさんに、ドビュッシーへの思いと当時の文化的な背景、パリの芸術家たちとの交友などについてうかがいました。

「印象派」と呼ばれるのを嫌がったドビュッシー

――ドビュッシーは、当時の文学や美術とも深いつながりがあったのですよね?

日本ではよく「ドビュッシーは《牧神の午後への前奏曲》で印象派音楽を確立した」と記述されます。「印象派」といえばモネ。モネの風景画「印象・日の出」をあしらった、ドビュッシーのコンサートチラシもよく見かけます。でも、ドビュッシーは印象派と呼ばれるのをとても嫌がっていたんですよ。実際、《牧神の午後》のもとになった詩は、象徴派を代表する詩人マラルメの作品ですし。

若いころのドビュッシーは、マラルメの文芸サロン「火曜会」に出席するなど、むしろ詩人の仲間うちにいたんです。彼らは一様に、詩集『悪の華』で有名なボードレールを筆頭に、象徴派やデカダン(退廃)派の詩人たちを信奉していました。

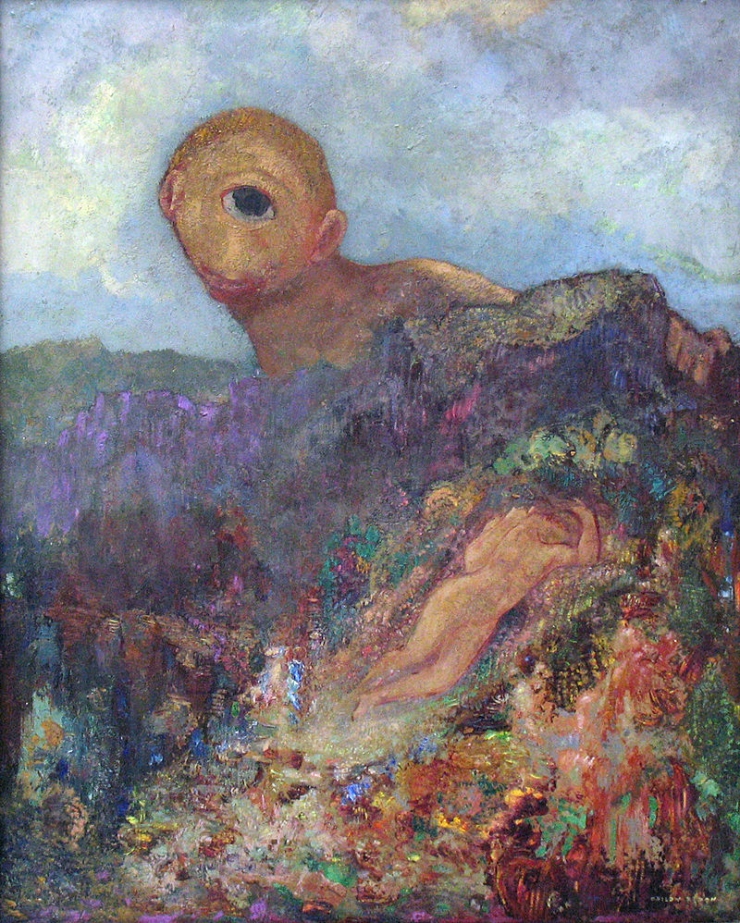

絵画においてもドビュッシーは、フランス象徴派のルドンやモロー、イギリスのロマン派のターナー、ラファエロ前派のロセッティなどを好み、その幻想的で耽美的な表現から創作のインスピレーションを得ていました。

しかし、そんな19世紀末のデカダン(退廃)趣味も20世紀になったとたん、すべてを笑いのめすようなあっけらかんとした美学に変わってしまいます。もっとも、ドビュッシー自身は依然として19世紀を引きずっていたわけですが……。

——100年前、ドビュッシーが亡くなる前後のパリは、どういう時代の流れだったのでしょうか?

1902年、40歳のドビュッシーは、オペラ《ペレアスとメリザンド》を完成させ、一流作曲家の仲間入りをしました。が、それも束の間、1904年には銀行家の妻と駆け落ちをして一挙に社会的信用をなくしてしまう。さらに1905年に初演された交響詩《海》は無理解な批判にさらされ、作曲家を深く傷つけました。

ドビュッシーが隠遁生活を送っている間に、ラヴェルやストラヴィンスキーなど若い世代が台頭し、あまり年の違わないサティもコクトーに見いだされて、新しい音楽の旗頭となっていきます。それまで音楽界の最前衛で戦ってきたドビュッシーは、突然過去の人になってしまったわけです。

1913年にはドビュッシー最後のオーケストラ作品となったバレエ《遊戯》がパリのシャンゼリゼ劇場で初演されますが、2週間後に同劇場で行なわれたストラヴィンスキーのバレエ《春の祭典》初演というセンセーショナルな事件にかき消されてしまいました。

フランスの作曲家・指揮者のブーレーズは、ドビュッシーについて「20世紀音楽への扉を開いた」と言っていますが、彼が常に唱えていたのは「耳に心地よい音楽」でした。いわゆる現代音楽のように、聴覚的な自然から離れて、書くためだけの音楽になってしまう危険に警鐘を鳴らしていたんです。

ただ、ドビュッシー亡き後、その思いが後の世代に受け継がれることはありませんでした。音楽は聴衆を置き去りにして前衛至上主義を突き進みます。

1980年代以降、その反動からロマンティシズムへの回帰が起こりますが、21世紀を迎えたいま、ドビュッシーの音楽性を精神的な意味で受け継いでくれるのは、これからの世代ではないか。私はそう期待しています。

意外に早く日本に紹介されたドビュッシー作品

――今年の4月に、CD「クロード・ドビュッシーの墓」をリリースされましたね。

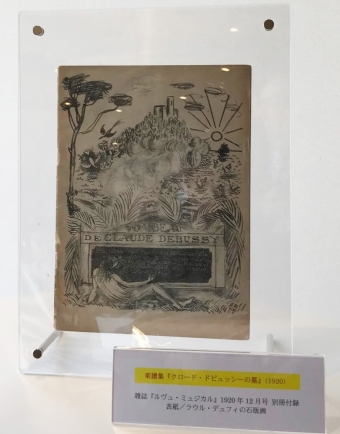

はい、ドビュッシーへのオマージュ作品を集めたトリビュートアルバムです。中心となるのは、没後2年を経た1920年、フランスの音楽雑誌「ルヴュ・ミュジカル」の付録として刊行された楽譜集「クロード・ドビュッシーの墓」の掲載曲です。ラヴェルが第一次世界大戦で没した若い友人に捧げた《クープランの墓》を思い起こさせるタイトルですね。編成の関係でCDには収録していませんが、ラヴェルも、ヴァイオリンとチェロのための《ドビュッシーの墓》を楽譜集に寄せています。

――CDには、どんな作曲家の作品が収録されていますか?

たとえば、《魔法使いの弟子》で知られるデュカは、パリ音楽院時代から親交を結び、心の内を吐露できた数少ない友人の一人。ドビュッシーの《牧神の午後への前奏曲》冒頭のフルートのテーマを用いたピアノ曲で、悲しみを表しました。若い頃はドビュッシーの家を毎週訪問するほど親しかったのに、晩年には仲たがいしてしまうサティも、思いのこもった歌曲を寄せています。ドビュッシーにとって、愛憎相半ばするといった存在のストラヴィンスキーは、管楽器のための合奏曲のコラール部分をピアノ用にアレンジして、追悼曲としました。

そのほか、楽譜集にはフランスのシュミット、ルーセル、イタリアのマリピエロ、ハンガリーのバルトーク、スペインのファリャなど、国際色豊かな作曲家たちが顔をそろえています。また、コダーイやタイユフェールなど、ドビュッシーを敬愛していた次世代の作曲家たちによる追悼作品も収録しました。ドビュッシーとの関わりの深さや作風はそれぞれですが、どの楽譜からも哀悼の念がにじみ、深い共感を覚えました。

――日本の作曲家の作品も収められているとか?

1935(昭和10)年の雑誌「音楽新潮」のドビュッシー特集に掲載された邦人作品を収録しました。昭和初期に楽壇デビューした清瀬保二の心情あふれる歌曲、「日本のセヴラック」とも呼ばれる石田一郎のピアノ曲、そして荻原利次はドビュッシーの〈ゴリウォーグのケークウォーク〉(《子どもの領分》第6曲)のかっぽれ版のような作品を書いています。本国フランスより没後17年たった日本のほうが、ドビュッシー熱を感じますね。

音楽評論家の草分けで、日本初のドビュッシーの評伝を書いた大田黒元雄は、1915年に自宅のサロンでドビュッシー作品によるコンサートを開いています。意外に早い時期に、日本にもドビュッシー作品は紹介されていたんですね。五音音階を用いた書法は、日本人の耳にも馴染みがよかったのではないでしょうか。

——青柳さんはCD「ドビュッシーの夢」も5月にリリースされますね。

このCDには、神秘劇の付随音楽として書かれた《聖セバスチャンの殉教》のピアノ編曲版を収録しています。ドビュッシーの19世紀末デカダン(退廃)趣味を象徴する作品で、1911年に初演されました。ドビュッシーは死の直前までこの作品のオペラ化を夢見ていましたが、果たせずさぞ心残りだったことでしょう。

メインは、1909年から1910年にかけて作曲された《前奏曲集第1巻》です。1996年以来22年ぶりの再録です。ずいぶん長いことドビュッシーを追いかけてきたんだなあ、と個人的にも感慨を覚えますね。

録音には、1925年製のベヒシュタイン製ピアノを使いました。ベヒシュタインは、ドビュッシーが好んだピアノメーカーのひとつ。高音域、中音域、低音域の響きが混ざらない特性をもっていて、3段譜で書かれることも多いドビュッシー作品の複雑なテクスチュアを弾き分けることができます。さらにこのピアノは、低音がオルガンのように朗々と響き、倍音も非常に豊かなんです。《聖セバスチャンの殉教》では、まさにオーケストラのような響きの拡がりと、妖しいまでの和音のニュアンスを引き出すことができたと思います。

右:青柳さんがお弟子さんにいただいたというベネチアのお土産の仮面

下:取材は青柳さんのご自宅にお邪魔して行なった

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest