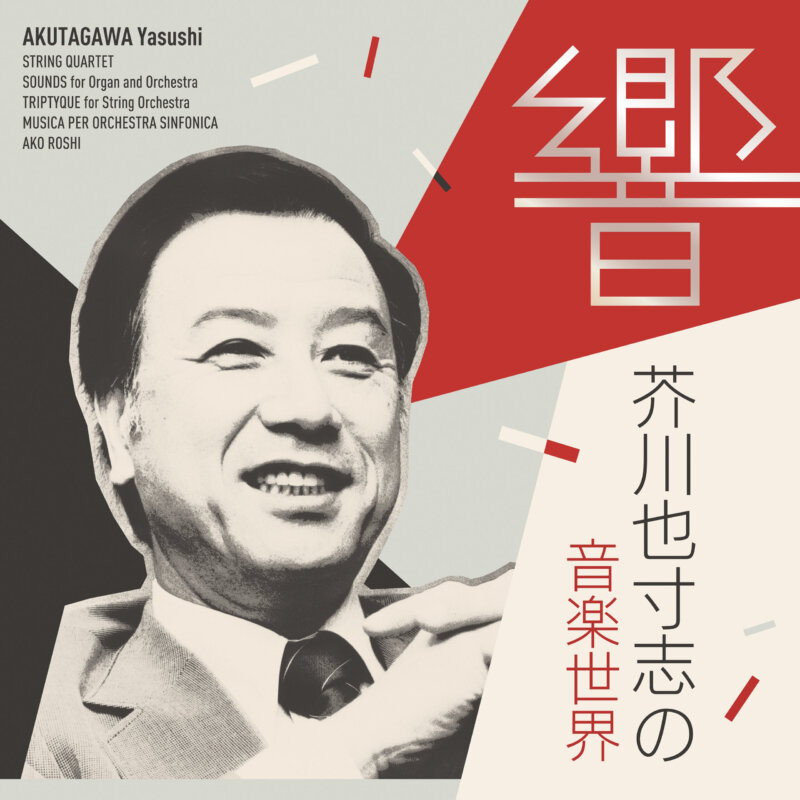

芥川也寸志、幻の「弦楽四重奏曲」収録秘話~川田知子・山本友重・篠﨑友美・山本裕康

20世紀、とくに戦後のクラシック音楽文化を牽引した大作曲家・芥川也寸志(1925~89)。生誕100年を迎えている今年、芥川の代表作といえる管弦楽曲を収録したアルバム『響 芥川也寸志の音楽世界』がキングレコードからリリースされた。その冒頭を飾るのは、なんと今年の1月に楽譜が刊行されたばかり(全音楽譜出版社刊)、世界初録音(!)となる「弦楽四重奏曲」だ。この記念碑的レコーディングに臨んだのは、川田知子(1stヴァイオリン)、山本友重(2ndヴァイオリン)、篠﨑友美(ヴィオラ)、山本裕康(チェロ)という選りすぐりの名手たちによるクァルテット。収録を終えたメンバーたちに芥川とその楽曲の魅力について、語っていただいた。

北海道出身。早稲田大学を経て、2006年音楽之友社入社。『レコード芸術』『音楽の友』各編集部を経て、現在『音楽の友』編集長。一方でヴィオラ弾きとして、オーケストラから...

「弦楽四重奏曲」には《トリプティーク》の要素が詰まっている

裕康 まだ誰にも話していないのだけれど、今回の録音はひそかにとてもうれしかった。日本の音楽界を切り開いてきた芥川さんの初録音となる作品をご紹介できたこと、とても光栄です。僕が大学を卒業して、仙台フィルハーモニー管弦楽団の公演に参加したとき、ちょうど芥川さんが亡くなられて、追悼で《弦楽のための三楽章(トリプティーク)》を演奏しました。楽団員がみんな泣きながら弾いていたことが忘れられない。

川田 今回の「弦楽四重奏曲」は、その《トリプティーク》のモティーフになる要素がたくさん詰まっていますね。第2、3楽章がとても似ているのですが、弦楽合奏の分厚いイメージから弦楽四重奏の繊細な世界に違和感なく移行できたのは、このメンバーで演奏できたからこそ。

友重 一方で《トリプティーク》は「和の世界」というイメージが強かったけれど、今回の「弦楽四重奏曲」は一部同じ素材がありながら、ほかの国や地域のカラーも混ざっている感じがする。西欧音楽の語法を用いた日本人の作品としてオリジナリティを問われた時代、芥川さんの試行錯誤を追体験できましたね。

山本裕康(チェロ)

桐朋学園大学在学中に第56回日本音楽コンクール第1位、第1回日本室内楽コンクール第1位など数々の受賞歴を持つ。1990年東京都交響楽団首席奏者に就任。1997~2019年神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者。サイトウ・キネン・オーケストラに毎年参加し、チェロカルテットCello Repubblicaの主宰や宮川彬良氏と教育プログラムの2人のユニット「音楽部楽譜係」、名古屋で「大人の室内楽研究所」を立ち上げ、地域の文化向上をライフワークとするなど、活動は多岐に渡る。

現在、東京音楽大学教授、京都市交響楽団特別首席奏者、東京藝術大学非常勤講師

川田知子(ヴァイオリン)

東京藝術大学を首席で卒業。1991年第5回シュポア国際コンクール優勝。ソリストとして国内外で活躍しているほか、コンサートミストレス、室内楽や後進の指導など多方面でも活躍。2003年第33回エクソンモービル音楽賞、洋楽部門奨励賞受賞。平成15年度国際交流基金派遣事業でトルコ、エジプトでリサイタルを行ない、2007年にはイェヌー・ヤンドゥー(ピアノ)とブダペストでデュオ演奏会を行なった。チェンバロの中野振一郎他、さまざまな器楽奏者との共演に意欲的に取り組んでいる。2019年東京文化会館小ホールにてバッハ無伴奏全曲演奏会を行ない絶賛された。洗足学園音楽大学講師、東京藝術大学音楽学部非常勤講師

各パートから透けて見える作曲家の姿

篠﨑 でも、とてもなじみやすい作品。力強さと優しさがあって、きっと初めて聴かれるかたにもスッと共感してもらえるのでは。ヴィオラにはたくさんきれいな旋律を託してくださっていてうれしいです。リズミカルな部分や変拍子はけっこう複雑だけれど、大きくフレーズとしてとらえると演奏しやすかったですし。

川田 たしかに実際音を出してみると、譜面をぱっと見た印象よりもずっと弾きやすかったですね!

友重 2ndヴァイオリンはね、芥川さんの実験要素が詰まっています(笑)。奏法的に少し無理があるところもふくめて、いろいろな作曲テクニックを使ってみたかったという意欲がいっぱい。

篠﨑友美(ヴィオラ)

1995年桐朋学園大学を首席で卒業。1992年東京国際音楽コンクール室内楽部門において「齋藤秀雄賞」受賞。1994年ライオネル・ターティス国際ヴィオラコンクール特別賞受賞。1997年ミュンヘン国際音楽コンクール第3位入賞。2002~2021年3月まで、新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者を務め、現在、東京都交響楽団首席奏者。ソリスト、室内楽奏者としても幅広く活躍。紀尾井ホール室内管弦楽団、トリトン晴れた海のオーケストラ、サイトウ・キネン・オーケストラ、ラ・ストラヴァガァンツァ東京等のメンバー。桐朋学園大学非常勤講師

山本友重(ヴァイオリン)

菊里高校音楽科を経て東京藝術大学に入学。第2回「パオロ・ボルチアーニ賞」弦楽四重奏コンクール第3位及び特別賞受賞。シャンゼリゼ劇場にてヨーロッパデビュー。東京国際音楽コンクール室内楽部門第2位。弱冠22歳で東京シティ・フィルのコンサートマスター。2000年からは、東京都交響楽団のコンサートマスターに就任。アンサンブル∞を主催、福岡アクロス合奏団をはじめ多数のアンサンブルに参加

裕康 芥川さんはヴァイオリンも演奏されたけれど、この作品はピアノを念頭に作曲された部分が多かったのかな。だからなのか、チェロ・パートには作曲家のかたにできれば避けていただきたい重音がたくさん(笑)。でも、独特のやさしさというか、お人柄の良さ、のようなものを感じる。これは芥川さんの作品すべてに共通していますが。

篠﨑 NHKで放送されていた『音楽の広場』や『N響アワー』に出演されていたときのお姿そのものですよね。品が良くてダンディ、とにかくシュッとしていました!

作曲家。芥川龍之介の三男。東京音楽学校卒業、同研究科修了。作曲を橋本國彦、下総皖一、伊福部昭らに師事。1950年《交響管弦楽のための音楽》がNHK放送25周年記念管弦楽懸賞に特賞入賞。53年、團伊玖磨、黛敏郎と「三人の会」を結成、同会演奏会で「交響曲第1番」(1954/55)、《エローラ交響曲》(1958)などを発表。

日本と国交がなかった1954年当時に、ショスタコーヴィチやハチャトゥリアンと会見。日露音楽の架け橋となった。1956年にはソ連で《弦楽のための三楽章(トリプティーク)》(1953)の楽譜が刊行され、ニューヨーク・フィル(カーネギーホール)で初演、ワルシャワ青年音楽賞を受賞するなど、世界的な評価を得た。

また、『八つ墓村』(1977)など100作以上の映画音楽も担当している。

アマチュア・オーケストラの新交響楽団の音楽監督、指揮者として活動するなど、教育面においても功績を残した

「古典」とも呼べる芥川也寸志のノスタルジックな魅力

友重 僕は東京藝術大学在学中にご本人にお目にかかっています。穏やかな語り口やたたずまいはテレビで観ていた印象と同じでしたね。作品の親しみやすさはご本人のキャラクターと、あと日本人に親しみやすい音列や音階から来るところもあるでしょう。

篠﨑 芥川さんの作品は、とくに「現代曲」というような印象も受けないですよね。《トリプティーク》だって、オーケストラの公演のプログラムに自然となじみますし。ヨーロッパのクラシック音楽の脈々と続く系譜に自然と連なっているというか。

川田 ハイドンやベートーヴェンから続く弦楽四重奏曲の世界では、バルトークやショスタコーヴィチも、現代ではもう古典として扱うところがありますよね。この「弦楽四重奏曲」もそうした普遍的な美しさを受け継いでいる作品。芥川さんを知らない世代のかたにも親しんでもらいたいです。

裕康 この曲が書かれた1948年という時代は、僕たちが想像することのできる時代でもある。バッハやベートーヴェンとは少し違う。その時代背景により近く、想いをはせることで、芥川さんがどのような影響を受けてこの作品を書いたのか、このノスタルジーを喚起させるエッセンスがどこにあるのか、作品の魅力とあわせて深堀りしていきたいですね。

[KICC-1635]

【収録曲】

弦楽四重奏曲(1948)≪世界初録音≫

ヴァイオリン:川田知子、山本友重 ヴィオラ:篠﨑友美 チェロ:山本裕康

オルガンとオーケストラのための「響」(1986)

オルガン:石丸由佳 坂入 健司郎 指揮 新交響楽団

弦楽のための三楽章(トリプティーク)(1953)

交響管弦楽のための音楽(1950)

赤穂浪士のテーマ(1963)

本名徹次 指揮 日本フィルハーモニー交響楽団

定価:¥3,300(税抜価格 ¥3,000)

詳細はこちら

楽曲配信はこちら

関連する記事

-

インタビュー郷古 廉に50の質問!〈前編〉舞台に上がる時の気持ちは?これまでで最大の試練は?

-

インタビュー石田泰尚に50の質問!〈前編〉子どもの頃は?洋服へのこだわりは?最近出会ったお気...

-

インタビューHIMARIが語るカーティス音楽院生活~1日の練習時間は? どんな授業がある?

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest