エチオピアの吟遊詩人を追いかけて20年、隠語を習得して心をつかんだ研究者・川瀬慈

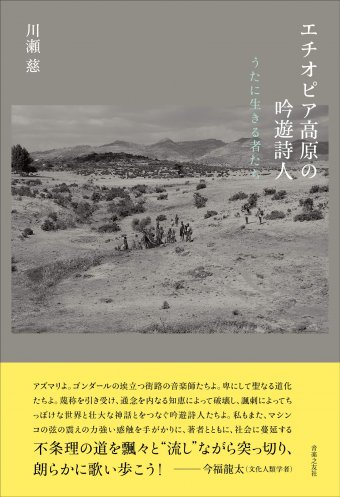

ドキュメンタリー映画を観ているように、遠きエチオピアの古都ゴンダールが身近なものになっていく川瀬慈 著『エチオピアの吟遊詩人 うたに生きる者たち』。ひょんなことからアフリカで研究活動をすることになった川瀬さんが、エチオピアの地域社会で活動を行なう吟遊詩人たちに惹かれ、その生きざまをつぶさに描いた本書は、2021年のサントリー学芸賞を受賞した。

20年もの間、エチオピアの人たちとの交流に心血を注いだ川瀬さんに、自身もキューバで音楽家に密着してドキュメンタリー映画を撮った高橋慎一さんがインタビュー!

東京工芸大卒。雑誌・書籍・CDジャケット等でフォトグラファーとして活動中。音楽之友社では『ステレオ』誌の撮影を担当、徐々にオーディオへと開眼しつつある。2015年にド...

破天荒な音楽遍歴をもつ研究者が『エチオピア高原の吟遊詩人』でサントリー学芸賞を受賞!

東アフリカに位置し、独自の歴史と文化を誇るエチオピア連邦民主共和国。

この地で古くから音楽を生業として生きる“吟遊詩人”たちに密着し、彼らの実像を記録した川瀬慈『エチオピア高原の吟遊詩人 うたに生きる者たち』(音楽之友社/2020年)が大きな話題を集めている。

本年度の「サントリー学芸賞 芸術・文学部門」を受賞した本作は、“人はなぜ楽器を奏で、歌を歌うのか”という、人間と音楽の根源的な関係に迫り、文章化した貴重な記録である。

著者の川瀬慈さんは、現在新たな学問・表現分野として注目される「映像人類学」の先端を走る研究者だ。『エチオピア高原の吟遊詩人』は単なるアカデミズムを越えた、川瀬さんが自身の経験で体得したであろう、実践的な哲学を感じさせる奥深い書物だ。

氏に直接会い、じっくりと話を聞くと、予想通り一筋縄ではいかない人物で、表に見える経歴からは想像できぬ破天荒な経歴の持ち主であった。

川瀬慈(かわせ・いつし)

1977年岐阜県生まれ。映像人類学者。国立民族学博物館/総合研究大学院大学准教授。

エチオピアの楽師、吟遊詩人の人類学研究、民族誌映画制作に取り組む。同時に人類学、シネマ、アートの実践の交差点から創造的な叙述と語りを探求する。代表的な映像作品に『ラリベロッチ』『僕らの時代は』『精霊の馬』『Room 11, Ethiopia Hotel』『アシェンダ!エチオピア北部地域社会の女性のお祭り』。主な著作に『ストリートの精霊たち』(世界思想社、2018年、第6回鉄犬ヘテロトピア文学賞受賞)、『あふりこーフィクションの重奏/遍在するアフリカ』(編著、新曜社、2019年)、『叡智の鳥』(詩集、Tombac/インスクリプト、2021年)。ウェブサイト http://www.itsushikawase.com/japanese/index.html

バンド活動を続けるために大学院へ

——エチオピア音楽や映像人類学の研究で高い評価をされている川瀬さんですが、そもそもどのような経緯でアフリカ文化への興味を持つようになったのですか。

川瀬 大学入学当初は、アフリカへの興味は一切なかったです。当時の僕の最大の関心事はバンド活動で、学部生だったときは大学のあった京都の街で連日セッション三昧でした。1990年代末の京都はロックやフリージャズ、ビジュアルアート、そしてコンテンポラリーダンスと、さまざまな音楽や表現が交錯する場で、その影響をどっぷり受けながら、週に5日は演奏してましたね。

——意外にも、初めは研究者ではなく、バンドマンとして音楽と関わっていたのですね。川瀬さんが大学院で学ばれた京都大学の「西部講堂」は、関西アンダーグラウンド文化の聖地と言える場所で、山口富士夫率いる「村八分 ※1」のライブなど、伝説的な公演が数多く行なわれています。

※1 1969年に結成された、日本のロック黎明期を象徴するバンド。卓越したギターサウンドと深みのある日本語詞は、後進のミュージシャンたちに多大な影響を与えた

川瀬 山口富士夫さんのギター、とってもかっこいいですね。影響を受けました。実は、僕が大学院に進んだ主な理由は、音楽活動を続けるためでした。楽器はギターで、ロックやジャズを基調としつつ、世界各地の民族音楽を取り入れ、混ぜたような音楽をやっていました。結局は、演奏のたびにバンドメンバーがころころ変わるフリー・インプロヴィゼーションの世界にたどり着きました。

大学、大学院で人類学を学びながらこんな活動ができたのも、京都という土地柄の影響が大きいです。京都は小さい街なので、アーティスト、クリエイターがジャンルを越境して出会い、コラボレーションしやすい。街自体が、さまざまな表現者が交錯するサロンのような感じでした。

そして、このミュージシャンとしての活動が、のちにエチオピアでアズマリと交流する際、大いに役立ったのだと思います。

職能者アズマリのパワーに惹かれて

——アズマリとはエチオピアの音楽集団のことですね。僕は川瀬さんの書籍で彼らの存在を初めて知りました。彼らの活動を体感するために、川瀬さんはエチオピア文化の最深部まで潜り込んでゆくわけですが、バンド活動と平行してアフリカへの興味を持ち続けていたのでしょうか。

川瀬 いえ、実は大学院への志望は、就職を避けて音楽活動を継続するためでした。強いて言えば、20世紀のポピュラー音楽に多大な影響を与えた、ジャズやブルースの始祖としてのアフリカ音楽に、大きな憧れは持っていましたが。

エチオピアを訪れたそもそものきっかけは、担当教員から「エチオピアに行って調査・研究してみたら」と勧められたことです。

そんななか、好奇心の赴くまま、現地の情報もあまり調べずに、楽器を担いでエチオピアへと赴いたのですが、アズマリの音楽文化の豊かさ、奥深さに魅了され、気がつけば“バンド活動よりこっち(アズマリの研究)のほうが面白いぞ”という気持ちになって。ミュージシャン志望から研究者の道へ、大きく方向転換しました。

——アズマリとは、一弦の弦楽器「マシンコ」を弾き語る吟遊詩人であり、エチオピア北部において古くから音楽を生業としてきた集団とのことですが、我々日本人がイメージするプロミュージシャンとは、どのような違いがあるのでしょうか。

川瀬 まず大前提として、アズマリの現地での扱われ方は、芸術家でもアーティストでもありません。自分の感性の赴くままに歌う自由な表現者ではなく、“職能者”(現地のアムハラ語でモヤテンニャ)なんです。

エチオピア北部では、機織り、壺づくり、鍛冶屋、皮なめしなど、さまざまな職能集団がいますが、アズマリも音楽家というよりも、この職能者の範疇に入る存在です。

日本の例でいうなら、五穀豊穣、家内安全を祈り、家々を廻った春駒、瞽女(ごぜ)さんなどの門付け芸の芸能者や、かつて昭和の時代にはよく見かけた、酒場をまわる、流しのギター弾き、アコーディオン弾きの雰囲気が近いかもしれません。

僕自身の京都時代、ライブハウスのみならず、飲食店やバーでミュージシャンとして活動してきたことは、アズマリとの交流で少し役立ったと思います。

そもそも、1930年代にイタリアのファシストが侵出する頃まで、エチオピアには西洋的な概念としての“音楽”という言葉は定着していませんでした。音楽は、神(エチオピアの代表的な宗教の一つ、キリスト教エチオピア正教会の神)からの贈り物“ゼマ”と世俗の“ゼファン”(歌と踊り)からなる概念で表現されます。歌と言葉を操る吟遊詩人は、後者、ゼファンの担い手として認識されます。

——世界的にみて、歌謡や芸能に携わる人々は差別的な境遇に置かれた、アンダーグラウンドな存在の場合が多いです。祭りのような非日常では重用されるけれど、日常においては庶民から距離を置かれる人々。アズマリもそのような立場にあるのですか。

川瀬 そうですね。アズマリもどちらかというと社会的にうしろめたい存在に追いやられてきた点は否めません。“河原者(かわらもの:中世に非課税地の河原に住んでいた賎民)”のような存在とでもいいましょうか。僕は、マージナル(周縁)な場に立たされる集団だからこそ持ちうる、創造性やしたたかさに強く惹かれてきました。

でも、そのような境遇に置かれているためなのでしょうか、とても警戒心が強い人たちでもあるのです。僕が調査のためにアズマリが集住する村を初めて訪れたとき、皆で大きな木の下に集まって、“この外国人を受け入れるべきか”って会議が始まりました。「こいつはイタリアのスパイかも知れないぞ」なんて話し合いながら(笑)。

川瀬 当初はなかなか心を開いてくれなかったアズマリですが、子どものアズマリたちは、そんな大人の思惑とは関係なく、最初から仲良くしてくれました。突然現れたマレビト(客人)である僕に興味津々で、「今日は忙しいから来るな」と言っても、僕の定宿をしょっちゅう訪れては、僕の部屋に入り浸るくらい懐いてきました。

彼らとの交流を通して、アズマリ独特のコミュニケーションの様式である“隠語”を覚えたことで、大人たちにも徐々に受け入れられていきました。

フィールドワークでは、やはり言葉が重要です。アズマリと同じ言葉を話すことで、僕は彼らの音楽の深部にアクセスすることが可能となったのだと思います。

川瀬慈 撮影・編集・録音「僕らの時代は」

※アズマリの少年少女が歩む人生の道程を、2001年から映像によって数年ごとに記録してゆくプロジェクトの一部/使用言語:アズマリ隠語、アムハラ語(日本語字幕)/撮影場所:ゴンダール エチオピア連邦民主共和国/撮影:2001〜2006年、2016年再編集

失われていく文化を継承したい

——職能的な吟遊詩人であるアズマリのコミュニティにおいて、外部の人々には理解できない“隠語”は、重要なコミュニケーションツールとして機能しているのですね。

川瀬 彼らの音楽は、固定され輪郭をもつ楽曲、完成品ではありません。ストリートや酒場、あらゆる儀礼の場で、歌いかける人との関係をつくりながら、アズマリの歌が生成していきます。歌いかける人物の名前、職業、宗教などの情報をまわりの人たちから聞き出し、それらの情報を歌にとり入れて歌い上げ、聴き手を良い気分にさせることで収入を得ていく。聴き手に対して、有利かつ戦略的に音楽活動を展開させるためには、アズマリだけのコミュニケーションのツール、すなわち隠語が重要になってきます。

アズマリは、街々を広範に移動して活動する“旅芸人”的な側面が強かったのですが、僕が現地調査を開始した20年前と比べると、アズマリの都市への定着化が顕著です。アズマリの多くが、ホテルやクラブ専属の音楽家として雇われ、演奏活動を行なうようになりました。

そのためなのでしょうか、特に若い世代は、急速に隠語を話せなくなっています。重要な文化の継承を、との思いから、外国人である僕がアズマリの若者に隠語を教えるような事態にもなっています。

——SNSの普及で加速する世界の平均化、外国文化の流入が、エチオピアやアズマリの文化にもたらした変化は大きいのですね。

川瀬 SNSの普及も含め、彼ら、彼女らを取り巻く国内外の音楽をめぐる環境の変化は、確かにアズマリたちの活動に影響を与えていると思います。

かつて、僕がアズマリを撮影した映像作品を海外のフェスティバルや国際会議の場で上映すると、文化保護行政に携わるエチオピアの役人や、海外に暮らすエチオピア系移民の学者たちから「なぜ我が国の汚い部分ばかり写すのか」「オーソライズされた文化遺産がエチオピアには多々あるのに、なぜこのように乞食のような恥ずべき存在を研究するのか」と、極めて強い問いや批判が噴出しました。

しかし、2008年あたりを境に、ユネスコなどの調査プロジェクトの展開もあり、本書でとりあげたアズマリやラリベラのような吟遊詩人の集団については、“エチオピア伝統文化の担い手”としての認識が国内でも強まる傾向にあります。エチオピア人研究者による調査も増えています。

音楽の流通面では、欧州のプロデューサーによるエチオピア音楽の“再発見”と世界的な“エチオジャズ”ブーム、を通して、エチオピアの音楽が広く人気を集めるようになりました。

ムラトゥ・アスタトゥケ ※2 やアラマイヨー・エシェテ、ゲタチョー・メクリヤのような古老が注目されましたし、本書でとりあげたアズマリの世界的なスター、デレブ・デッサレイ、HaddinQo(ハディンコ)のような存在も出てきています。

※2 1950年代に、エチオピアの伝統音楽とジャズ、ラテン音楽を融合させた「エチオジャズ」を創始した巨匠音楽家。ジム・ジャームッシュ監督の映画に音源が使用される等、世界的に再評価が進んでいる

ムラトゥ・アスタトゥケ、アラマイヨー・エシェテ、ゲタチョー・メクリヤ、デレブ・デッサレイのトップトラック

世界的なスター、HaddinQo(ハディンコ)

——今後のエチオピア文化の変容も含め、まだまだ川瀬さんのフィールドワークは続きそうですね。

川瀬 僕はエチオピアが大好きなのですが、ご存じの方も多いように、現在、内戦の影響でエチオピア国内の情勢は混迷を極めています。早く状況が改善することを祈るのみです。いずれにせよ、フィールドワークは、論文を書き上げたら、あるいは、映像作品を完成させたら終わり、というわけではないですね。

制作した映像作品を世界各地で上映することも、僕の重要な活動の一部です。イメージや音は、オーディエンスのさまざまな感情を喚起しますので、またそこから新たな物語が生成されていくように思います。その声や物語に耳を傾けつつ、また歩いていくしかないのではないでしょうか。フィールドワークは、終わりなきジャムセッションですね。

芸術・文学部門の選考委員会でいつも話題になることに、「学芸賞」のキモは、「学」だけでなく「芸」も求められるところにあるという話がある。人文系の賞というと、重量級の研究書というイメージが強いが、そういうものばかりでなく、味のある文章で人を魅了するような著作も積極的に取り上げて人文学の奥行きを示すことも、この賞の役割だという意味である。近年は博士論文を単行本化した著作が増え、いささか「学」に偏りすぎた状況になっていることが問題化していたりもするのだが、そういう中で、この川瀬慈氏の『エチオピア高原の吟遊詩人――うたに生きる者たち』は、まさに「芸」の部分が高く評価されての受賞となった。

「アズマリ」「ラリベラ」などの名で呼ばれる、エチオピア北部で音楽を職能として活動する人々の姿を描き出した本であるから、学問領域で言えば文化人類学、民族音楽学といったあたりになる。この領域は言うまでもなく、われわれの素朴な感性や認識に忍び込んでいる西洋中心主義などの価値観の歪みを排除することが至上命題となるから、「学」となると、どうしても二重三重に防御をめぐらしたような議論になってしまい、そこに生きる人々の姿を活写するようなものにはなりにくかった。川瀬氏の著作は、まさにその正反対をゆくものであると言って良い。

圧巻なのは、川瀬氏が、仲間にしか通じない隠語でかたく結ばれた共同体に入り込み、とりわけ子どもたちとの間に親密な交流を作り上げてゆくあたりの、つねに川瀬氏自身の姿が前面に出てくる記述である。「学」の世界の言説ではなかなか見ることができないようなもので、何とも楽しげな雰囲気に満ちている。

もちろん、良い話ばかりではない。彼らが隠語で歌う即興的な歌の中で、川瀬氏自身が余所者として揶揄された話などもある。映像人類学が専門である著者が、家の軒先で歌い門付(かどづけ)を行うことを生業とするラリベラの人々の活動を追う記録映像を撮影していた時の話にいたっては、乞食のような姿が映像によって外国に紹介されることへの危惧をいだいた地元の人々が著者の撮影を激しく拒絶した話なども出てくる(この場面は著者の制作した『ラリベロッチ ―― 終わりなき祝福を生きる』という映像作品に収録されており、YouTubeでも見ることができる)。著者は楽しげなスタンスを取りつつも、「学」が直面している問題に、よりシビアな形で日夜向き合ってきたとも言えるのである。

実際、本書には、彼らの音楽を「再発見」して欧州に紹介したフランス人の音楽プロデューサーや、「アーティスト」として世界デビューを果たしたアズマリの話など、「学」にとっては「取扱注意」の話題もいろいろ出てくるのだが、「現場目線」を通すことでこうした問題もまた違った形で見えてくることを、本書は教えてくれる。

本書の最後には、コロナ禍で仕事の機会を失っているアズマリたちが、テレビ番組に出演し、手洗いやソーシャル・ディスタンシングを奨励する歌を歌ったという話が出てくる。しなやかに、またしたたかに生きてきたこのような人々の活動を捉えるやり方としては、「学」よりも「芸」の方が合っているのかもしれない。

渡辺 裕(東京音楽大学教授)評

——サントリー文化財団の公式ページより

関連する記事

-

読みものオーストリア音楽トピック2024 本場で記念年の第九、ブルックナー、シュトラウス...

-

読みもの音楽ファン憧れの芸術の都 オーストリア・ウィーンで、うっとり音楽に浸る旅を

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest