メシアンはなぜ、こんなにも「鳥」が好きだったの? 驚異的な耳で鳥たちを愛した大作曲家

2022年に没後30年を迎えたフランスの大作曲家オリヴィエ・メシアン。その偉大な音楽は、今もたくさんの人の心を惹きつけてやみません。その魅力の一端となっているのが「鳥」との関係。鳥の鳴き声をそのまま音楽にしてしまった? 一体、何がメシアンを「鳥」へと向かわせたのでしょうか? メシアンがご専門の音楽学者・藤田茂先生に、昔からメシアンの音楽に惹きつけられてきたという飯田有抄さんが話を伺いました。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...

没後30年のメシアン、その鳥愛にあらためて迫りたい!

2022年は、20世紀最大のフランスの作曲家オリヴィエ・メシアン(1908~1992)の没後30年のメモリアル・イヤーです。

メシアンといえば、550種類もの鳥の声を聴き分けることができたというほど、鳥オタクな一面を持った音楽家です。彼は実際に鳥の声を五線譜に書き取って、自分の音楽作品の中に取り入れました。

代表的な作品には、その名もズバリ《鳥のカタログ》というのがあります。イソヒヨドリ、モリフクロウなど、13種の鳥の名のついた13曲が、まさにカタログのように並べられており、演奏時間はおよそ2時間半という大曲です。

その他にも、有名なピアノ曲《幼子イエスに注ぐ20の眼差し》やオーケストラ作品の傑作《トゥーランガリラ交響曲》などでも、鳥の声がモチーフとして使われています。

そんなメシアンの書いた鳥の音楽を笛で吹いたら、リアルに鳥たちは反応してくれるのだろうか? というマジ企画を、フランス帰りのフルーティストでONTOMO編集部の川上氏とともに、森の中へと分け入ってやってみたことがありました。

思いのほか、たくさんの人たちに読んでいただきました。ありがとうございます。

今年はメモリアル・イヤーでもありますから、ここでメシアン研究の専門家である音楽学者・藤田茂先生にご登場いただきまして、メシアンと鳥の関係に、今一歩ぐっと深く迫ってみたいと思います!

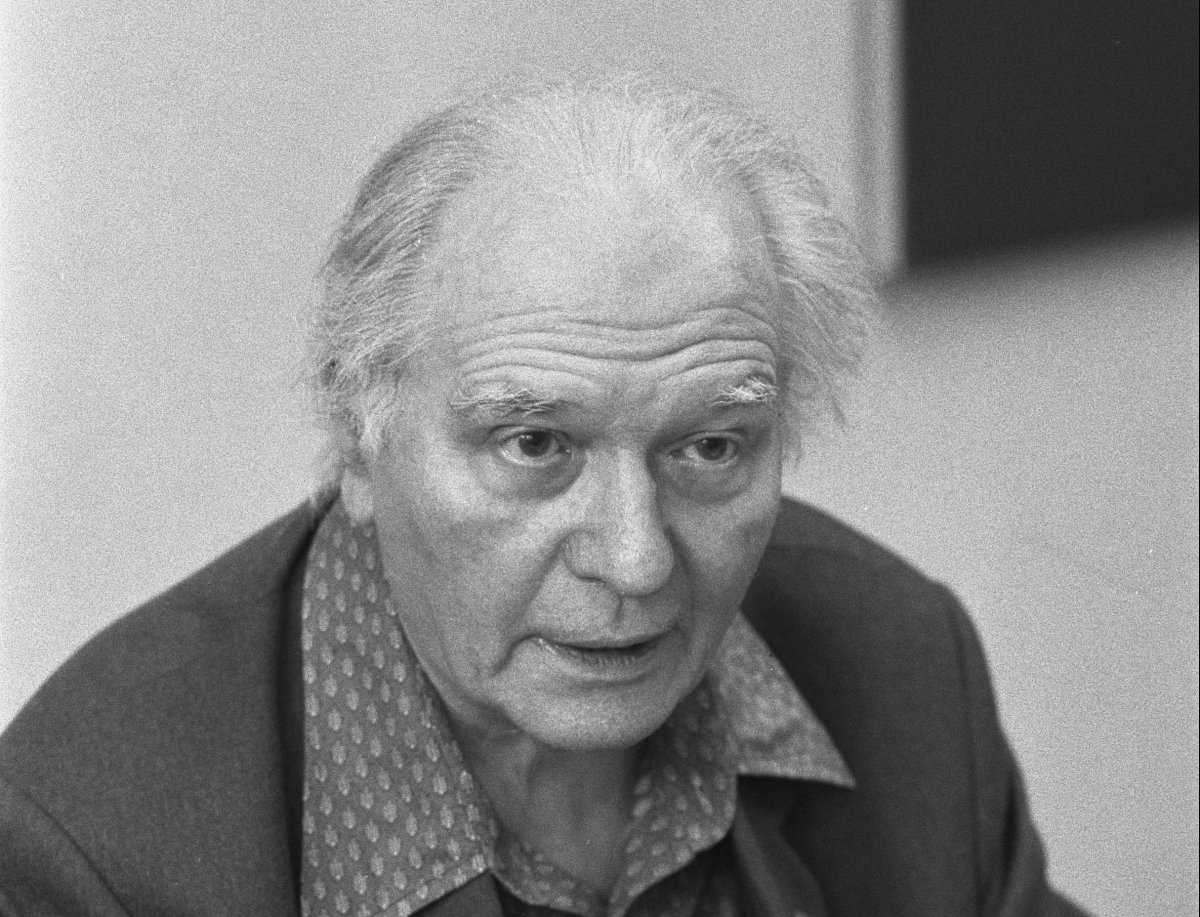

フランス政府給費留学生としてパリ第4大学(ソルボンヌ)に学んだあと、東京芸術大学で博士号を取得。主な研究領域は19世紀・20世紀のフランス語圏の音楽史と、そこで生まれた音楽の理論構築。東京芸術大学、明治学院大学、武蔵野音楽大学、ブリュッセル王立音楽院等で講師をつとめる。現在、東京音楽大学教授。メシアン論・デュティユー論をはじめとする専門的な論文のほか、国内外のオーケストラ公演の曲目解説を定期的に寄稿している。

メシアンと鳥の出会い〜大作曲家は伝説がお好き?

——なぜメシアンは、そんなに鳥の声に惹かれたのでしょう。なにかきっかけなどはあったのでしょうか?

藤田 愛には理由がないので、メシアンが鳥を好きになったのに理由はなかったかもしれませんね。ある対談の中で、メシアンが自分で言っているんですが、まだ3歳のみぎりに、周りの大人たちに「鳥が鳴いているから、静かにして聴きましょう」と促したというんですね。

藤田 メシアンはすごく伝説好きな人で、自分のこともわりと伝説的に語りたいタイプなので、ちょっと話を“盛り”がちなんですが、気づいた時にはもう、鳥の歌が好きだったんじゃないでしょうかね。

——いつ頃から、鳥の声を楽譜に書き起こすようになったのでしょうか。

藤田 メシアンには、フランスの田舎フュリニーに住む大好きなおばさんがいたのですが、そこはたくさんの鳥たちがよく鳴いており、14歳くらいから意識的に通い、楽譜に書き取り始めたと本人が証言しています。

藤田 ただ、鳥の声を楽譜にすること自体はですね、他の作曲家もやってきたことであって、珍しいことではありませんでした。

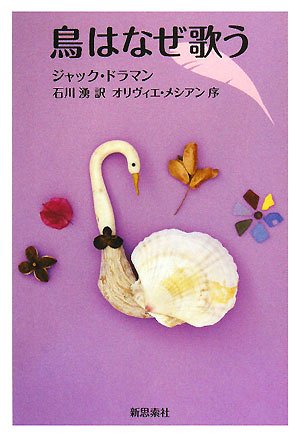

1950年代に入ってから、コニャックの醸造家であり鳥類学者のジャック・ドラマン(1874~1953)という人の自宅に招かれ、メシアンはそこから本格的に、鳥類学の手解きを受け、専門的な学問に入っていきました。

ドラマンは鳥類学の玄人はだしの知識がありつつ、動物作家でもあった人で、詩的な表現のできる人でした。作家としての力量を持った鳥類学者のドラマンと気が合い、メシアンもどんどん鳥の声の深みにハマっていったようです。

人間の限界を超えた驚異的な聴覚能力

——なんでもメシアン自身は、550種類くらいの鳥の声を聴き分けられたそうですね。

藤田 ちょっと話を盛っているかもしれないけれど、相当な数の鳥の声を聴き分けられたのは確かだと思います。彼のソルフェージュ能力というのは実に驚異的で、ちょっと普通の人じゃ考えられない能力を持っていたというのは、ある鳥がらみのエピソードからわかります。

メシアン自身が「鳥の歌」として書いた音楽を、一般の人が聴いても「鳥には聞こえない」という場合があるんですね。というのも、鳥の鳴き声ってとても速いじゃないですか。メシアンの音楽では、速い鳥の声が、実はゆっくりなテンポとなって再現されているのです。

私はあるとき、鳥の歌の録音を遅回しにして聞かせてもらったことがあるんです。そうすると、あのメシアンの音楽のとおりなんです。我々には聴き取れないスピードでもメシアンには聴き取れていて、それを遅いテンポで楽譜に書いているんです。

——えええ!驚異的ですね……ちょっと怖い。

藤田 彼の聴覚能力は、普通の人間の限界を超えているんです。鳥の歌の中には、実はたくさんの小さな音が隠されていて、メシアンはそれを全部書き取っている。聴いた瞬間に、暗記して、音の長さを拡大して、譜面にサササ……と書いているという。「五線に書き取る」と言ったって、レベルが我々とは違う。本当にちょっと、怖い話なんですよ。

鳥を「種」ではなく、「環境」の中で捉える?!

——その驚異的な耳で、たくさんの鳥の声を聴き取っていたことがわかりました。たとえば、《鳥のカタログ》の第4番「カオグロヒタキ」という曲も、カオグロヒタキという鳥以外にも、わんさかほかの鳥の声も入ってきているようですね。

藤田 我々は鳥を種の単位で考えがち。「ヒバリ」とか「カラス」とか。しかしメシアンは、環境の単位で考えるんです。ここにいるヒバリと、あちらにいるヒバリは、違う鳴き方をする、と考えるのです。なので、《鳥のカタログ》で書かれているのは、「この時間のこの場所にいるカオグロヒタキたち」という考え方。環境主義者なんです。

——……はい。

藤田 我々にはちょっともう、よくわからないですよね、ヒバリはヒバリでしょ、と思う。《鳥のカタログ》では、環境がまずありきなんです。ここのカオグロヒタキは、ほかの鳥も同時に歌っている環境の中にいるのだから、その環境を丸ごと切り取ってこないと、リアルにならないでしょ、っていう。それが彼の主張。

オリヴィエ・メシアン《鳥のカタログ》〜第4番「カオグロヒタキ」

楽譜の初めには「6月の終わり。コート・ヴェルメイユのラ・ルシヨン。バニュルスの上部:キャプ・ラベイユ。キャプ・ルデュリ。岩の断崖、山々、海、ワイン畑とテラス……」と、かなり細かく状況が書かれている。

——たしかに、以前わたしたちが、森の中で鳥たちに向けて吹いたメシアンの楽譜には、何年何月何日、何時頃のどこそこの山の鳥、と細かく書かれていました。なんという種類の鳥かいうことよりも、いつどこで鳴いていた鳥、ということが重要なんだ、と。

藤田 そのとおりです。我々だって「人間」と括られたらすごくザックリしてるなぁと感じるじゃないですか。飯田さんがいて、川上さんがいて、私がいる、という感覚ですから。

——鳥へのリスペクトを感じますね。

藤田 そうですね。

関連する記事

-

レポート鳥を呼んでみた――メシアンの書いた楽譜をフルートで吹いたら鳥たちはやってくるのか...

-

読みもの『伝記 オリヴィエ・メシアン』で振り返る大作曲家、晩年の足跡

-

インタビュー鳥の声は「神が与えし秩序」? メシアン音楽と鳥の関係を深掘り!

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest