ピアノの楽しさを忘れてしまった子ども——小俣麦穂が描いたやさしい世界

街のピアノ教室や習い事で、子どもたちに起きていることとは?

第59回日本児童文学者協会新人賞を受賞した小俣麦穂『ピアノをきかせて』(講談社)では、ピアノをめぐる家族や友人たちの葛藤が描かれています。

受賞時に審査員であった児童文学者の本間ちひろさんと、ピアノや音楽の教育現場に立ち会うことの多い飯田有抄さんが著者にインタビューしました。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...

1978年、神奈川に生まれる。東京学芸大学大学院修了。2004年、『詩画集いいねこだった』(書肆楽々)で第37回日本児童文学者協会新人賞。作品には絵本『ねこくん こん...

(小俣麦穂 著/講談社/2018年)

小学5年生の響音は、中1の姉・千弦の弾くピアノの音色が、楽しく聞こえなくなってしまったことが、気がかりでならない。ピアノコンクールでもよい成績を上げることができず、そのことが原因で、家族4人の関係もぎこちなくなっていく。

そのころ、響音は「ふるさと文化祭」にオリジナル音楽劇で参加することに。練習の過程で響音は、「この音楽劇を見てほしい。ピアノの楽しさを忘れかけている姉の心に、この作品をとどけたい」と強く思うようになり、そして……。

(講談社Webサイトより)

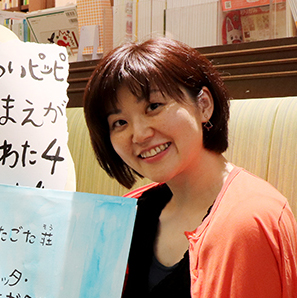

1977年、長野県生まれ。日本デザイン専門学校グラフィックデザイン科卒業。戦国時代の山村を舞台にした少年の成長物語『さっ太の黒い子馬』が、2015年度講談社児童文学新人賞で佳作に入選し、デビュー。同作品は、2016年度の松本市文化芸術奨励賞およびJRA賞馬事文化賞も受賞している。

児童文学者協会の機関誌「日本児童文学」(奇数月9日発行)にて、令和2年1・2月号からヤングアダルト向けファンタジー「命のしるし」を連載スタート!

「スパルタされすぎちゃった子」千弦は街にいる

飯田 『ピアノをきかせて』の物語は、ピアノが得意な中1の女の子、土屋千弦が、コンクールをきっかけに、楽器に触ることもできなくなるほど、自分の音楽に挫折してしまいます。

でも、あんなに素敵なピアノを弾いていたお姉ちゃんに、なんとか音楽を取り戻してもらおうという小5の妹、響音や、その友人たち、そして、熱心にレッスンの付き添いをしてきた母親や、それを見守ってきた父親のとった行動や言葉が、大きな感動を与えてくれます。

人の優しさ、そして「音楽とはいったい何なのか」ということなど、いろいろと見つめ直したくなりました。

小俣 音楽の部活動をテーマにした青春映画や、プロを目指す若者たちの物語などはありますが、いわゆる「街のピアノ教室」に通う子どもたちのことや、彼らの中に起こる葛藤などを描いた作品はなかったように思います。

私自身は近所の先生のもと、マイペースでピアノを習い始めましたが、街の教室にもいろいろな生徒や先生たちがいるんです。そんな子どもや大人たちのことを描く物語があってもいいのでは、とずっと思っていました。

飯田 この作品を書こうと思われたきっかけは、実際にあったのでしょうか。

小俣 私はいま、長野県松本市で暮らしています。毎年地元のホールで開催されるピアノ愛好家が出演するコンサートがあるのですが、そのステージで弾く子どもたちの音に元気がなく、そのことがずっと気になっていました。まるで、蚊の鳴くような音なんです。疲れ切ったようなワルツや、道の端をコソコソと歩いているような行進曲があふれている。

思い起こせば、私が子どもの頃も、発表会ではみんなの音が重くて、つまらないなぁ……と感じていました。ある生徒さんは、音高受験の準備に入ると、まったく楽しそうじゃなくなってしまった。「毎日10冊くらいの楽譜を全部弾かなきゃいけないの……」と暗い顔で話していて、どんどん近寄りがたい雰囲気になってしまった。それもすごく印象に残っていたんです。なんらかの形で、そのことを書きたいと思ったのです。

飯田 この作品には、子どもたちの演奏がもっと生き生きとしてほしいというメッセージが込められているのでしょうか。

小俣 そういう思いはありますね。

飯田 なぜ、子どもたちの音から、生き生きとした輝きが消えてしまうのか。ひとつには、周囲の大人の懸命さが、知らず知らずのうちに、子どもの心を追い詰めている場合がありますね。

千弦も「スパルタされすぎちゃった子」なのだろうか。

お母さんは、千弦のピアノにとても熱心だった。「お母さん、音楽の道に進むことが夢だったから」とか、「千弦はほんとうに才能があるわ」という言葉が、千弦に降りつもっていったのかもしれない。

(中略)

お母さん、子どもには音楽に関係する人になってほしくて、でも響音はあんまりピアノをやらなかったから、千弦ちゃんにいっしょうけんめいになりすぎちゃったんだ。音楽の楽しいところが見えなくなるくらい、いっしょうけんめいになっちゃって、千弦ちゃんも、音楽の楽しいところがわからなくなっちゃったのかな。

千弦の音から輝きが消えていった理由が、響音のなかにストンと落ちてきた。

——『ピアノをきかせて』129〜130ページより

小俣 親や先生が、子どもの習い事にだんだん入れ込んでいって、いつのまにか追い詰めてしまった、というケースは自然に起こりうることだと思います。ここを乗り越えれば道が開けるとか、いまやめたらもったいないよ、という言葉で、現状をわからなくしてしまう。でも、行き過ぎてしまうと、子どもの心が耐えられる限度を超えてしまう。

飯田 お稽古事としてのピアノは、大人の期待を子どもに託すツールになってしまう一面があるかもしれません。大人の導き方によって子どもの自主性が伸びもするし、潰れもする。そこをテーマの一つとして物語を表現するのは難しいと思いますが、小俣さんの作品はリアルでありながら温かく、楽器に向き合う子どもたち、周りの大人たちからの共感を得られそうです。

本間 私も子どもの頃にピアノを習っていたけど、引っ越しを機に、ピアノをやめると先生にお伝えしたら、「待ち時間に描いている絵を見ていて、絵が向いていると思う」と母が言われたそうです。大人になって今、まさに音楽を絵にする仕事もしているので、感慨深いです。

でも、あのとき、引き止められるんじゃないか、とも思っていたので、好きな恋人に「別れます!」といったとき「別れたくない」と言ってもらえると思っていたのに言ってくれなかった、みたいな気持ちもちょっとだけありました。

小俣 難しいですね! いまの子どもたちは自己肯定感が低い、などと言われますが、自分が好きなことなら、もう少し伸び伸びと出していいのではと思うんです。

音楽そのものに対する関心や喜びよりも、親に言われているからとか、「ピアノを習っている」こと自体がステイタスだからとか、何か別の思いがあって、つまりちょっとムリをしている感じの演奏が、街の発表会のような現場ではひしひしと伝わることがあります。

感動が原点にある人は、自分の音楽を続けられる

飯田 物語の中では、ピアノの技術力を磨いてきた千弦ちゃんが、お母さんの期待に応えようとがんばっているうちに、音が重く硬くなり、潰れそうになってしまった一方で、「秋生」という正反対のキャラクターが登場します。

彼は伸び伸びと音楽を楽しんでいて、コンクールの本番でいきなり曲を変えてしまったりする。でもその演奏でしっかりと客席を盛り上げ、「審査委員長特別賞」をゲットしてしまう、かっこいい男の子。

小俣 そういう一見マイペースな人こそ、とても音楽的だったりしますよね。秋生は、物語の中では明るくリーダーシップをとるキャラクターですが、親からはもっと真面目にやりなさいと言われているかもしれない。クラスの男子たちからは「おまえピアノかよ」とからかわれたりしているかもしれない。

でも私は、秋生のような子がいてほしいと思っているんです。彼は小さい頃に、燈子(千弦と響音の叔母)のハッチャケた演奏を聴いて心から感動し、ピアノの世界に引き込まれました。ガツンという感動が原動力になっているからこそ、彼は他人と比べられたり、大人の言うことなども気にせずに、自分のピアノを追求しているんですね。だから続けられる。

飯田 感動という原点、これが大切ですね。千弦ちゃんは一度ピアノが本当に弾けなくなる。でも、響音ちゃんや秋生くんが、手作りの音楽劇(谷山浩子さんの『カイの迷宮』を主題にした創作劇)の舞台に千弦ちゃんを引き込み、音楽をとり戻させようとする。「ピアノって、音楽って、そうじゃないだろ、ちがうだろって。(中略)土屋さんの心をとかすのは、ぼくたちの音楽だ」(『ピアノをきかせて』131ページより)と言って。

そして時間をかけながらも、千弦ちゃんが最後にはそっとピアノに戻ってゆき、「戦場のメリークリスマス」を雪が舞うような音色で弾く、というシーンは泣けてきます。

本間 音楽劇に、千弦ちゃんは音楽ではなく、衣装作りという形で関わることになるわけですが、刺繍をこつこつとやっていくところはグッときます。それまで彼女はピアノしかやってこなかったけれど、実は、ピアノで積み重ね、培われたものが生きていることがわかる場面。

物語のちょっとしたところに、救い上げる部分がきちんとあり、優しさがある。ピアノで挫折したために刺繍をしているんだけど、その刺繍ができるのはピアノで積み重ねてきたものがあるから。その経験はまたいつか、きっとピアノにも生かされるはず。

小俣 無駄な経験は絶対にないと思う。音楽で受験するような子たちの、根気のよさというのは本当にすごい。自分のために周りの大人たちが動いてくれているのも見えている。響音と同級生の美枝が、秋生を巡って恋心で少しもつれる部分も、もっとも冷静に俯瞰できていたのは千弦だったりします。

児童文学に悪役は必要なのか

飯田 登場人物がみな賢くて、他の子を思いやれる視点をもっていることが、つぶさに描かれています。最終的にこのお話の中には、救いようのない悪い人は出てきませんね。それは、この作品が「児童文学」だからなのでしょうか。

小俣 児童文学においても、このような人物構成は、最近では珍しいと思います。講談社の審査員でもあった児童文学者ひこ・田中先生がおっしゃってくださったのは、いわゆる「優しい世界」がこのような形で現代作品として出てきたのは奇跡的だ、とおっしゃってくださった。

最近の児童文学の物語は、子どもがとても困窮したところから始まっていたり、非常に追い詰められた状況にあることがとても多いのです。親からネグレクトされていたり、貧困家庭であったり、DVで追い詰められていたり、学校でも友だちから孤立し、マイノリティだったりするような、追い詰められ方がハンパない。家庭でも学校でもアウト、居場所がなく沈んでいく。でも、さまざまなきっかけで、変わっていき、最後にはようやくスタートラインに立てる、というようなお話が多い。

本間 今回の日本児童文学者協会新人賞の候補作でも、教育虐待や親との確執が描かれたものがたくさんありました。

飯田 なぜ、そういう作品が増えているのでしょうね?

小俣 苦しい立場に置かれた子どもたちが、「私だけじゃなかった、同じように苦しい子がいたんだ」と共感することで救われてほしい、という願いからでしょうね。かつての児童文学にはなかった斬新なジャンルとして、ここ何年間かは、そうした作品が増えたのだと思います。事実、そういう本が売れて、多く読まれています。

実はこの『ピアノをきかせて』にも、当初はもっと意地悪な子が出てきたり、大人たちの人間関係ももっと破綻しているところからスタートしていたんです。現代の作品として、そういうエグさも入れないと、いまどき読んでもらえない、共感してもらえないのではないかと思ってしまって。でも、それでは焦点がぼやけるし、家族をテーマとすることにお話に絞っていきました。

本間 子どもは、いい子に育つ可能性、素晴らしい内面性を秘めていると思う。子どもが、心病んでしまったり、悪いことをしてしまうのは、きっと、何か理由があってのこと。だから、完全なる悪役の子の話は、私自身の個人的な読書としては読まなくてもいいかな……と思います。

小俣 悪役としてしつこく絡んでくる子は、だいたい最後には救われる要素が用意されていたり、読み手が納得する仕掛けがあったりするんですけどね。

音楽を知らない子どもに、文章で感じてもらう

本間 児童文学者としては、私は作品を見るときに、内容そのものの良し悪しばかりではなく、内容の流れと文体のきれいさに心を惹かれます。小俣さんの文章は、透明感があり、ピアノの音が聴こえてくるような美しさがあります。

児童文学の表現としては、難しい言葉には配慮がいる。曲名も、大人が対象なら読み手の知識を前提に書けるけれど、子どもには文章だけで音楽をしっかりと感じてもらう工夫があっただろうと思います。

小俣 曲に対する私の印象を、そのまま響音に代弁してもらっています。私は音楽を聴くと、まずは映像が頭に浮かびます。その映像を、今度は文章にして落としこむ感じです。だから私、筆は遅いのです。

本間 なるほど。「戦場のメリークリスマス」という曲を、もしも実際に知らなかったとしても、雪の描写と響音が舞い踊る様子などで、音のキラキラとした感じが伝わります。

飯田 児童文学ということですが、小俣さんが想定している読み手とは?

小俣 扱っている内容や文章のグレードとしては、小学校5、6年生を想定はしましたが、あまり深くは考えていません。タイトルに「ピアノ」がはいっていると、音楽に何かしら関わっている人が読んでくれたらいいな、と。

ピアノを弾く子たちが読むなら、音って弾き方でこんなに変わるものなのかなと、自分の耳でも確かめてほしい。「エオリアンハープ」という曲も、さざ波のような音で弾きたいとか、小鳥の鳴き声のような音で弾きたいとか、私はピアノで楽しく遊んでほしいですね。

読む人の成長を促す要素

本間 本書のタイトルが『ピアノをきかせて』であるということは、とても意義があると思います。

子ども向けのワークショップなどでは、まずは子ども自身が体を動かしたり、自分が何かしら発信する側になることが多い。ピアノが対象となったとき、子どもなら、まず「弾かせて」と思うでしょう。でも、「聴かせて」となったときに、そこには大人への一歩のような大きな成長があると思うのです。

飯田 なるほど! 自分ではなく、他者の音に耳を澄ますという姿勢。

本間 児童文学には、作中の登場人物とともに読む人も成長する、というのが大切な魅力である作品があります。「きかせて」はこの作品を読む子どもの成長を促す要素だと、私は思う。

小俣 ありがとうございます。実はタイトルがなかなか決まらなくて悩みました。「コンブリオ」や「ヴィヴァーチェ」など、よくわからない音楽用語でも「かっこいい」と手にとってくれるかなと考えたり。でも、最終的には、響音の心情を素直に出そうと思いました。これしかない、と。

本間 この物語には、登場人物たちの「小さな勇気」が散りばめられています。

秋生くんがコンクールで曲を変えた勇気とか、そんな秋生くんに賞をあげたコンクールの審査委員長の勇気とか、響音ちゃんがお姉ちゃんに正直にピアノの音について言った勇気とか、そうした小さい勇気がすごくいい。小さな勇気を積み重ねれば、こうなりますよ、というのがしっかり書かれている。

それは人の成長において、とても必要なこと。どういうテーマ性のなかで、それを描いていけるかというのが実は難しい。この作品ではアートを通じて語られているところが、素晴らしいと感じました。

小俣 勇気を出せなかったことが、物語の伏線になる場合もありますが、私は読んでいるとストレスを感じるタイプなので(笑)。

本間 あと、女の子たちの恋のお話も泣けました。思っていることと、言っていることが違うことが、世の中には多々ある。好きだけど、嫌いと言う、みたいな。

言葉だけでなく、音楽にも伝える力がある。言葉の裏の意味や、音楽の表現力も描けていて、そこもすごく魅力でした。そういう感覚こそが、詩や文学に発展するのだと思います。物語や詩は、読者自身の現実の問題につながったときに出会う感動がある。そういう感覚がいま希薄になりつつあると思う。この物語は、そうした複雑な人間の心情についても伝えてくれます。

小俣 わりと繊細な感じのお話になりましたから、当分こういうものは書けないかもしれない……(笑)

飯田 ちなみに、次の作品の展望は?

小俣 いま、地元・松本で、江戸時代に起こった百姓一揆を調べています。一揆をテーマに、タイムスリップもののエンターテイメントにできたら、と。ただし、時代背景などはきちんと伝えたいですね。

飯田 最後に、文学に携わる小俣さんにとって音楽は?

小俣 音楽とは、平和のバロメーターです。文化は、人類が安定して繁栄していなければ育たない。戦争をやっていては育たない。

いまはさまざまな音楽があふれ、どれを選んでもいいのは、日本が平和だから。聴いているだけで迫害を受けたり、罰せられる音楽は基本的にはありません。好きになってのめり込む人は、どんどんのめり込んでいけばいい。誰もが生き生きと音楽を楽しめる世界であってほしいと思います。

美しい山々に囲まれた山梨県立図書館でこのインタビューを行ないました。

甲府駅に設置された「駅ピアノ」では、なんと小俣さんが「千本桜」を弾いてくれました! 活き活きとしたクールな演奏に、ピアノの周りには足を止める人たちの姿が。

音楽って、ピアノって、多くの人を瞬時にして繋げてくれる力がありますね。物語の中の秋生くんが、目の前に現れたかのような、素敵なひとときでした。

——飯田有抄

作中の審査員長の言葉、「その度胸も買いました」。

大人でも「その度胸」を買うとき、度胸が必要。だから、私はこの場面にグッときます。ピアノにも、きっと度胸や勇気が必要。防音室のなかだけの問題ではない、美しい表現や芸術を生むための勇気は、伝えるのは難しいですが、お話から子どもたちにも感じてもらえるのでは、と思います。

今回、小俣さんにお目にかかり、美しい芸術のための度胸を感じました。私も追いかけて、見習いたいです!

——本間ちひろ

関連する記事

-

イベントあなたの中のアートが目覚める「BLOOM Festival」 代官山で3月に開催

-

インタビュー学びが仕事に直結する! 国家資格を目指せる日本ピアノ調律・音楽学院

-

記事音大受験のための受験対策スクール「Pathways(パスウェイズ)」

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest