コラボレーションなくして今日の芸術はありえない——新国立劇場の新制作オペラ《紫苑物語》

日本が世界に誇るオペラ指揮者のひとり、大野和士が新国立劇場の芸術監督に就任後、初めて指揮を振るのが、2月17日(日)から上演される西村朗作曲・新制作のオペラ《紫苑物語》だ。白熱する稽古場を取材し、オペラの新制作に関わる芸術家たちの交わり、いま本作を世に問う意義を伝えたい。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

新国立劇場の稽古場が、熱く燃えている——。

2月17日を初日に控えた新国立劇場のオペラ「紫苑物語」(石川淳 原作/佐々木幹郎 台本/西村朗 作曲/創作委嘱作品・世界初演)の稽古場を取材してみて、最初に感じたのが、異様なほどの熱気である。

たくさんのスタッフやキャストが一つの場に集まり、手作りで舞台をつくることにかけて、オペラはもっとも総合的で魅力的な世界のひとつである。

だが、今回は何かが、違う。リハーサル中の演奏を聴きながら、思った。

ああ、歌われている日本語がよくわかる。

平安時代の日本を題材にした音楽と芝居が、ぞくぞくするくらい官能的で、まるで異界に連れ去られそうだ……。全体を導いている音楽と、台本の力が強いということが、少しその場にいただけでも伝わってくる。

この興奮、求心力——そこには、何か秘密があるのでは?

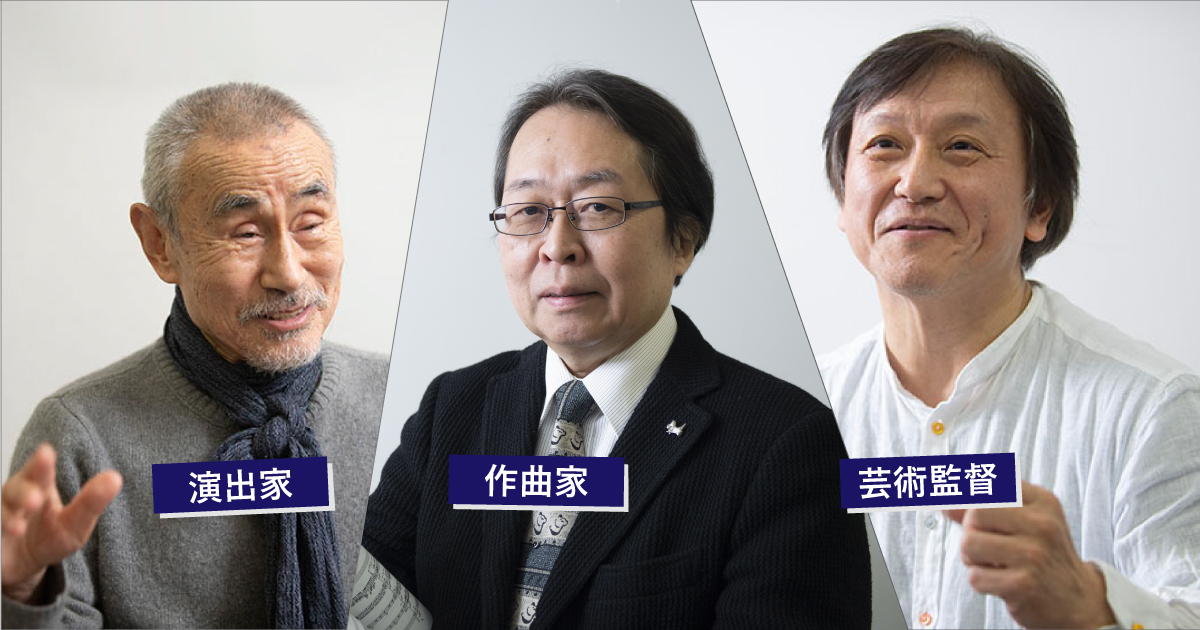

それをさぐるために、指揮者・大野和士(新国立劇場オペラ芸術監督)、演出家・笈田ヨシ、そして作曲家・西村朗に、話をうかがった。

「これは、自我の妄執と暴力に走る私たちの時代への警告です」——大野和士

重唱が織りなす物語

「紫苑物語」では、日本のオペラの歴史の中では極めて稀だった四重唱が、新国立劇場で流れるんです。これまでの日本のオペラは、一人が歌い、次にもう一人の人が歌い、ということが多くて、なかなか交錯することはなかったですね。

オペラにしかありえない、音楽の世界でしかありえないエレメントが重唱です。異なる複数のキャラクターが、それぞれに違う内容の言葉と旋律とリズムで歌う。それができるのはオペラしかない。日本でおそらく最初の、重層的で、多様性をもった、そしてキャラクターの際立ったオペラを西村さんは作曲されたのです。

それを、音楽的な演出家でもある笈田さんと、歌手たちと、専門領域をこえた話し合いを喧々諤々やっています。それはもう、活気ある現場ですよ。

現代への示唆を与える

原作の石川淳さんは、戦前・戦中・戦後のあの時代における、スーパー・インテリクチュアルでした。漢文・古文に通じ、現代文学の作家で、(フランスの小説家アンドレ・)ジッドを紹介したほどのフランス語の専門家でもあった。同じように、作曲の西村さんも洋の東西をフュージョンできる存在です。それがこの作品の発火点になったと思います。

石川さんは戦中は黙して語らなかった。焦土と化した戦争のさなかで彼の仲間たちは朽ち果てていったということを受け止めて、戦後10年、何も書かなかった。そしてついに沈黙を破って書いたのが『紫苑物語』です。

彼は西洋と日本との間に橋を架ける役割を果たしてきた。その両方が衝突して悲惨な結果をもたらし、二つともが崩れ去った。そして「解放」「自由化」が来た。そこで彼が見たものは、「自分が」やりたいことばかりやる、「自分の」意志で何かを追いかけていればいいという状況。それが果たして解放だったろうかと彼は考えたと思うんです。

高度経済成長が始まり、人間の欲が収拾つかなくなった状況を見ている。そこに『紫苑物語』の主人公・宗頼を重ねてくるわけです。このオペラがもっているのは——自我の妄執から解き放たれた瞬間から、芸術家の使命が果たされる、という意味での——私たちの時代への警告なんです。

いまこの世界の行き詰まり、深い問題に直面してどうしていいかわからない人たちが、暴力に走っている。私たちの日常にも多々あることですよね。それに対する一つの示唆を与える作品だと思います。

「美学の存在を知るための心の旅が、このオペラだと思う」——笈田ヨシ

見えないものも存在する

そもそも芸術とは、見えるものを通じて、見えないものを表現することです。オペラもそう。けれど、見えないものというファンタジーを信じたくない人たちが現代は増えている。文化とか美学とか観念を否定して、そして現実で見える行為というものだけで自分の存在のあかしを見ようとするから、テロをやったり人を殺したりする。

『紫苑物語』の主人公・宗頼もそうです。彼は見えないものを表現するということを信じるのが嫌で、弓というはっきりと見えるもので、現実の中で生きていこうと思う。見えないものを否定して、見えるものだけで生活しようとした。だけども、結果的には、見えないものも存在するのだというところに到達する。悟りをひらく。美学の存在を知る。それが一番最後のシーンです。そういう心の旅が、このオペラだと僕は思っています。

石川淳という人は、西洋の観念と日本の観念と両方の間を行き来してきた人です。日本の観念は、すべて見えないものですよね。汎神論的な。つまり人間の生まれ変わり、動物の生まれ変わり。生命のサークルを、動物と人間の境界を通り越して生きている——そういう日本的な考え方がありますね。それと西洋の実存主義的な考え方と、両方を行き来している。そこに迷わされすぎてはいけない。

作家の意図をそのまま理解する

僕は、台本作家の、作曲家の、意向を尊重します。ショウビジネスとして具合が悪いんじゃないかというところは、意見を申し上げるけれど、作品の本質的なことには口を出さない。

以前、東京芸術劇場で《蝶々夫人》を演出したとき、最後のシーンで蝶々さんがアメリカの国旗を朦朧とした状態で踏んだけれども、あれも、プッチーニが考えていたことを、現代にどう表現するかということをやっただけです。自分の思想じゃなくて、どうやってプッチーニの思想を、音に出ているものを、視覚化するかということだけでした。僕はいつも、作家さんの意図を、勝手に自分に引き付けたりしないで、そのまま理解をするようにしています。

僕の目的は、舞台で歌手がどうやって素敵に見えるか、それのお手伝いをすることです。最後は歌い手です。その最高の舞台をどうやって見せられるかです。

「コラボレーションなくして、今日の芸術は存在しえないくらいのところまで来ている」——西村朗

文化的戦略として日本語の作品を残す

日本語でオペラを書くことは、当たり前のことだと思います。ヤナーチェクがチェコ語で作曲し、ショスタコーヴィチがロシア語で作曲するのと同じくらいに大事なことです。

将来、日本語は消滅に向かっているんですよ、急速に。少なくとも文化的戦略として、日本語による、文化的なコンテンツをどれだけ残していけるかということは、日本語を扱うあらゆるジャンルのアーティストにとって、命題・責務でしょうね。

日本人が日本語でオペラを書くということは、極めて正当なことであって、難しさも何も感じないですね。成功不成功は別問題ですよ。

石川淳の原作を詩人の境地で台本化

詩人である佐々木幹郎さんは《紫苑物語》の台本を書くにあたって、作品を圧縮したり説明的に書き直したのではなくて、全然想像もつかないようなものを付け足したり、削ったりしている。第1幕の「とうとうたらり、とうたらり」なんて、原作には何もないです。

直感と、イマジネーションの世界の中で、うつろ姫が登場するシーンを、結婚式のなかにおいて、時代性を超えた、性的な解放があったような時代のものをもってきている。ここまでは切り捨て、ここまでは変えて、台本化してもいいという、彼の芸術家としての直感的特権でもって、それを一気になしえた。

あの作品と佐々木幹郎さんとが、いわば精神的に婚姻を結んだと僕は思いますね。そこが前提なんです。

それを、芸術監督、演出家、作曲家、台本作家、監修者含めて、これだけ密に議論を重ねて台本を作っていくことから始めているというのは、僕の知る限りではそんなに多くないと思います。

言葉を吟味して音にする

私の作曲も、稽古の段階で、必要があればどんどん変えます。初演後、10年、20年かかるんじゃないですか。最終決定稿に至るまでは。

コラボレーションなくして、今日の芸術は存在しえないくらいのところまで来ていると思うんです。

音は単に音であって、それ自体が物語を伝える力はありませんが、佐々木幹郎さんとやりとりするなかで、石川淳の世界を考え、台本も吟味し、言葉ひとつひとつまで徹底的に吟味し、それに音をつけました。

そうすると、音は、言葉によるイニシエーション、通過儀礼を受けている。イニシエートされた音が、そこに現れてきている。

たとえば、レクイエムで言葉がついているのと、そうでないのとでは、全然意味が違う。フォーレのレクイエムでも、ヴォカリーズでもきれいですよ。でもあそこに歌詞が乗っかることによって、違ってくる。完全にイニシエートされている。

いままで合唱曲はたくさん書きましたけれど、ここまで音と、言葉のいちいちに対して、いろんな批判を進行中に受けながら書いた経験がなかったので、僕としてはこの作品は、言葉による非常に強いイニシエートを受けたスコアになっています。

肉体を与えられた音へ

いま僕が体験しているのは、そのスコアに対して、マエストロ(大野和士)や笈田ヨシさんが、今度は実際の空間に響く音として、歌として、動きとして、演出として、装置として、インカネートしているんですね。つまり肉体を与えるということです。

この体験は僕に非常に大きくて、どんどん変わっていっているんですね。練習で随分変わっています。一瞬一瞬のことを、あるこだわりをもって。

その段階で、子どもが育っている姿を、驚きをもって見守っている親の気持ちというのはあるかもわからないです(笑)。

原作者・石川淳の時代

石川淳が昭和31年、1956年くらいに『紫苑物語』をお書きになっているわけだけれど、二つの世界が存在していて、常にある緊張感をもっているわけです。もはや戦後ではないと言いながら浮かれ騒ぐような経済成長は、何かの上に成り立っていた。

石川淳は戦前も見ているし、戦後の平和主義も見ている。しかしその一方で、幾多の不可解な不定愁訴、居心地の悪さを感じながら、文学活動をやっていたわけです。戦後派はみんなそうですよ。存在や時代に対する不快感。それが、このポエティックな作品のなかに、見事に投影されている。そのことは、作曲中しばしば感じました。

西村朗の2つの原点

僕の音楽的な原点は、752年(天平勝宝4年)の大仏開眼です。そのときに奈良はアジアの国際都市だったんです。そこで世界中からさまざまな儀礼が披露されて、音楽的要素も多かったわけです。

最初は非常にリッチなんですよ。日本の音楽の発端はね。全部外来です。あれだけの大仏を作って、それだけ外国のものを呼び込めるだけの投資があったわけです。そこが僕は自分の原点だと思っています。

それと、僕のパーソナルな時代性のなかでは、1970年の大阪万博が同じように原点です。世界中の現代芸術が全部集まったんだから。

現代音楽といえば1970年が頂点ですよ。それ以降は、衰微をたどっている。僕は高校生で、その頂点を、まともに直撃を受けた。世界でもっとも輝かしい現代音楽のイヴェントはあれだった。

作曲はインドのヨーガみたいなもの

二つの原点があるから、僕は自由なんです。すべてはもうあるんです。現代音楽のありとあらゆる技法やコンセプトも、1970年の段階であった。

あとはそれをどう解放してあげるか。

ただ、その中で溺れてしまってもしょうがない。作曲というのはインドのヨーガみたいなものです。どういう意味かというと、ヨーガは、進むべき正しい方向を整えるためのもの、人間がいかに整えて生きているかという方法なんです。だから、僕の中にある無明長夜のような真っ暗な内的世界を、死ぬまで進んでいくためには、ヨーガのような行為が必要なんです。そのことによって多少は風も感じ、光も感じる。

僕にとって、作曲するという行為は、音楽のルーツがあるからといってその中に漫然と溺れているのではなくて、実践的に作曲という行為のなかで、そのことを明らかにしていくことです。

今回の作品も、徹底的にそういう作業になりましたね。

過去が自分に語り掛けてくる瞬間ってあると思う。

僕は幸い大阪に生まれたんで、京都や奈良は近かった。これは大きかったです。大和三山のパワースポットに一度でも座ってみれば、なぜここに都を作ろうと思ったか、一発でわかりますよ。

いまでも、過去が語り掛けてくるのを待っているようなところがあります。そういう経験の中で、短い人生だけれども、もっと長い時間の流れや空間を、感じ続けていたいですね。

古くからのアジア的な豊かさを背景にもちながら、官能美と危険な毒を含んだ、西村朗さんの音楽の、私は大ファンであった。

その西村さんの作曲による、新作オペラ《紫苑物語》は、ヨーロッパの劇場シーンの最前線で経験を重ねてこられた指揮者・大野和士さん、三島由紀夫や演出家・ピーター・ブルックとのつながりも深い演出家・笈田ヨシさん、中原中也の研究者で優れた詩人・佐々木幹郎さん、そして題材を提案し監修してこられた音楽学者・長木誠司さん――さまざまな人によって、徹底的に議論を重ねながら、お互いの専門性を踏み越える、密なコラボレーションを繰り広げている。

その全体が漂わせている緊張感と、自由な空気の、何と魅力的なことだろう。

それを突き動かす原動力となった石川淳の原作は、性への嫌悪、歌への嫌悪からはじまる。だからこそ、いまの時代の問題にもつながる、途方もなく強い文学作品にもなっている。いまこそ必読の作品である。

それがどうオペラに昇華されていくのか? 固唾をのんで、初演の日を待ちたい。

林田直樹

原作:石川 淳

台本:佐々木幹郎

作曲:西村朗

公演日時: 2019年2月17日(日)14:00/20日(水)19:00/23日(土)14:00/24日(日)14:00

会場: 新国立劇場(東京都渋谷区本町1丁目1番1号)

チケット料金: S席16,200円、A席12,960円、B席8,640円、C席6,480円、D席3,240円、Z席(※舞台のほとんどが見えない席)1,620円 ※各種割引あり

スタッフ・キャスト:

指揮:大野和士

演出:笈田ヨシ

美術:トム・シェンク

衣裳:リチャード・ハドソン

照明:ルッツ・デッペ

振付:前田清実

監修:長木誠司

舞台監督:髙橋尚史

宗頼:髙田智宏

平太:大沼 徹(2月17日・24日)、松平敬(20日・23日)

うつろ姫:清水華澄

千草:臼木あい

藤内:村上敏明

弓麻呂:河野克典

父:小山陽二郎

合唱指揮:三澤洋史

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京都交響楽団

芸術監督:大野和士

チケットお問い合わせ: 新国立劇場ボックスオフィス Tel.03-5352-9999

公演の詳細はこちら

関連する記事

-

記事第3回ワールド・オペラ・フォーラムが2028年に新国立劇場で開催!

-

イベント新国立劇場オペラの新シーズンはプッチーニとラヴェルが描く「母子の愛」で開幕!

-

イベント臨場感と本気度が違う!新国立劇場が『ラ・ボエーム』で初のライブ配信&オンデマンド...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest