「無調」が調性音楽を迫害? 20世紀音楽の歴史にまつわる教科書的な常識への疑問

教科書に書いてあることが、いつも正しいとは限らない。どんなジャンルであっても、常に史実や過去は、問い直されなければいけない。

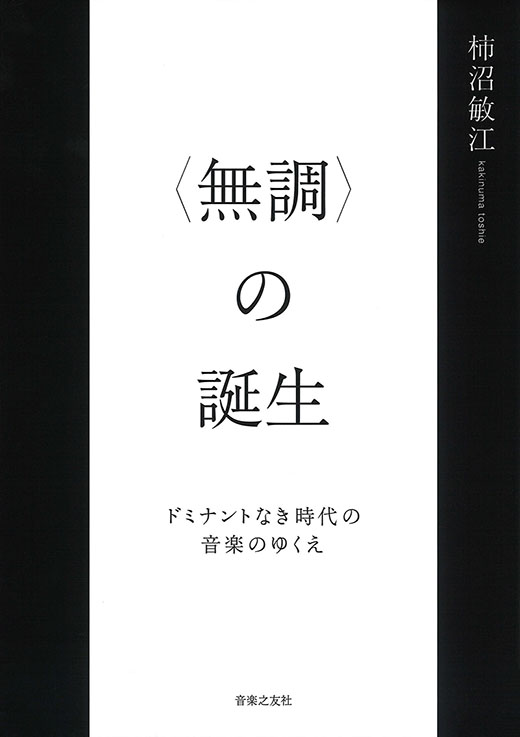

昨年、第30回吉田秀和賞を受賞した『〈無調〉の誕生』は、これまで音楽史の常識とされてきた「調性音楽から無調音楽へ」という20世紀音楽の主流とされた物語に対して、根本的な疑問を投げかけた一冊だ。

当たり前とされてきたこの物語は、果たして今もなお有効なのだろうか? 著者・柿沼敏江さんに、昨今の音楽事情も含めて、ざっくばらんに話をうかがった。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

調性の崩壊はあり得ない

——『〈無調〉の誕生』を大変面白く拝読しました。これは、書かれなければいけなかった本ですね。従来の教科書通りの常識、つまりワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》前奏曲から調性音楽の崩壊が始まり、シェーンベルク(1874-1951/十二音技法を創始したウィーン生まれのユダヤ人作曲家)の十二音音楽へと発展し、「無調」の時代が始まった、という現代音楽の歴史観に対して、根本的な疑問を投げかけていますから。

柿沼 アレックス・ロス(1968年生まれの米国の音楽批評家)の書いた『20世紀を語る音楽』(柿沼敏江訳/みすず書房/2010年発行)を読んで、やっぱりそうだと思ったんです。そこでは、20世紀音楽史でこれまで軽んじられていたシベリウスとブリテンをそれぞれ大きく取り上げて、1章ずつ扱っていましたから。

実は、『ニューグローブ音楽辞典』の新版(未邦訳)にも、「調性が崩壊することはありえない」ということがすでに書いてあるんです。

「Tonality(調性)」の項目を引いてみると、すごく細かく、調性の概念や歴史から始まって、新しい知見までが反映されているんですね。そもそも「調性」って何だろう? と誰も改めて辞典を引いたりはしないわけじゃないですか。ところが、これをちゃんと読んでみると、分量もたっぷりあるし、面白かった。

最近では20世紀の調性を扱った本が2冊出ているんです。それは英語圏とドイツ語圏の学者が共同で書いているんですが、そこでドイツ人の学者が、「無調には歴史的必然性はまったくない」とやはり言っています。

京都市立芸術大学名誉教授。静岡県出身。国立音楽大学楽理科卒業後、御茶の水女子大学大学院修士課程修了。カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程を修了し、PhDを取得。2001年より2019年まで京都市立芸術大学で教鞭をとる。

著書に『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート社、2005年)。主要訳書にジョン・ケージ『サイレンス』(水声社、1996年)、アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』(みすず書房、2010年、ミュージック・ペン・クラブ音楽賞)、スチュアート・ホール編『カルチュラル・アイデンティティの諸問題』(大村書店、2001年、共訳)などがある。

——そうなんですね。日本でも柿沼さんの今回の著作をきっかけに、20世紀音楽の全体を捉え直す動きが広がっていくといいですね。映画音楽やポップスやミュージカルが入ってきてもいいと思いますし、日本の作曲界はどうだったのかも含めて、『〈無調〉の誕生』に追補する形で、いろいろな視点からの音楽史の記述が加わっていく、大きな可能性を感じました。

柿沼 そうだろうと思います。今回日本のことは八音階のことくらいで、多くは扱えませんでしたので、今後の課題ですね。その部分って大事だと思っています。

——世界的に、作曲家たちが十二音技法、無調の登場によって震撼させられた時期があったと思うんです、第2次世界大戦の前後に……。たとえば、沖縄の作曲家、金井喜久子(1906-86)の本には、それまでは沖縄の民謡を主体にした旋律を、沖縄民族楽派みたいな感じでのびやかに書いていればよかったのに、十二音技法を知ってからはノイローゼにかかって、こんな知的で難しい音楽をこれからの時代は書いていかなければいけないのかと苦しんだとあります。

そうしたことが世界中の作曲家たちに起きていたという面もあったわけですが、この問題について、歴史的・政治的な視点も柿沼さんは盛り込んでおられます。よくぞ書いてくださったと思いました。

柿沼 ナチスが十二音音楽を敵視・排斥したおかげで、逆にテオドール・アドルノ(1903-69/ドイツの音楽学者・哲学者)のような人にとっては、だからこそ十二音技法は大事に守らなければならないものになりました。「倫理」や「誠実」さの問題として捉えられたんです。十二音技法を使わない人は「反動」だと見なされました。

第2次世界大戦の経験は音楽界にとっても非常に大きなものでしたので、あれを教訓とするあまり、ヒトラーの嫌った音楽こそが重要だということになってしまったということが、背景にはあると思います。

特にドイツでは、まだ戦争の影響は根強く残っているので、調性音楽を書くなんてとんでもない話で……。でも、ドイツがそうだと、その影響力はすごく大きい。

ただ、少しずつ、フランスでスペクトル楽派が出てきたり、フィンランドのカイヤ・サーリアホ(1952-)とかマグヌス・リンドベルイ(1958-)とか、あの辺は調性的になってきているともいえます。ドイツと離れている国ではだんだんと、調性をどう回復していくか、単なる後戻りにならずに、少しずつ変わりつつある、という状況だと思っています。

カイヤ・サーリアホの作品をエサ・ペッカ・サロネン指揮ロサンジェルス・フィルやクロノス・カルテットが演奏したアルバム

ミニマリズムは技法であり思想でもある

——そうですね。スペクトル楽派は理論的に「音響分析」というと何やら難しそうですが、たとえばトリスタン・ミュライユ(1947-)の音は映像的な美しさがあり、あえて言うなら、おしゃれです。サーリアホは現代によみがえった中世の魔女という感じで、神秘的な魅力があります。おっしゃる通り調性的なニュアンスを感じますし、人気も高まっています。

スティーヴ・ライヒ(1936-)やフィリップ・グラス(1937-)らに代表されるミニマリズムに関しては、どうお考えですか?

スティーヴ・ライヒのTOPトラック

柿沼 ミニマリズムも調性的な音楽ですよね。ただ、19世紀的な調性とは違う。むしろ、旋法ですよね。新旋法音楽(new modal music)と言われたわけですから。調性があるというよりも、中心音がある。そういう音楽が出てきたことも重要ですし、ただそれも……コンクールではもう優勝できない音楽になってしまっていますので(笑)。

——本にも書かれていましたが、作曲コンクールではどうしても「無調」で書かなければいけないと。

柿沼 つまり、「正統」でなければだめだということになっています。調性もダメだし、ミニマルもダメだということに、いまだになっていると思います。その辺、もう少し考え方を変えていかなくては……。

——いわゆる前衛の作曲家たちの中には、ミニマル・ミュージックに対して、悪しざまに言う人もいます。

柿沼 それは無理解ですよね。簡単な音楽だと思っている人がいますけど、そういうものじゃないです。ミニマルというのは、ただの技法ではなくて、むしろ思想だというふうに思っています。

十二音技法には全部の調性が含まれているという考え方

——ミニマルと比較的近いところに、祈りの音楽を多く書いたアルヴォ・ペルト(1935-)がいますが、ペルトが言ったことでいまだに覚えていることがあります。「十二音技法というのは抗生物質のようなものだ」と。つまり、強い薬だけれど、人間の生命力、創造力までも殺してしまうものではないかと。それもこの本の流れの中に収まる言葉のような気がします。

柿沼 そうですね。十二音技法って、本当にただの「技法」なんですよ。シェーンベルクはむしろ和声の本を書いているんです。和声が大事だと彼は思っていたんです。調性は崩壊するだろうと言っているんだけれど、その一方で和声の本はしっかり書いていた。

——この本の中にいっぱい引用がありますね。目からうろこでした。

柿沼 学生も驚くんです。和声の本をなんでシェーンベルクが書くんですかって。でも彼は、調性は広がっていくものだという、広い概念でとらえようとしていて、その基礎に和声があるんです。

——和声という考え方をシェーンベルクは拡張しようとしたと。

柿沼 そう。だから彼は十二音技法はパントナリティ(汎調性)だと言った。そこだと思うんです、重要なところは。無調じゃなくて、汎調性。全部の調性が含まれているという考え方で、多調ともまた違う。拡大された調性というのともちょっと違う。ヒンデミットはそういう方向に行ったんですけど、シェーンベルクは似ているけどそうではない。もっと広い意味での調性を考えていたと思います。

——ヒンデミットというと、バウハウスをいつも連想します。2020年はバウハウス100年でいろいろな催しが美術界でもあって注目を浴びましたが、1920年代のワイマール憲法下のドイツで、バウハウスは建築を中心に諸芸術が連携していく教育機関だったわけです。そこでは、実用ということがとても大切なコンセプトになっていました。これは、ヒンデミットの提唱した実用音楽と強く関係する概念ですよね。

柿沼 戦前はむしろヒンデミットのほうが、シェーンベルクよりも重要な作曲家でした。にもかかわらず、戦後シェーンベルクのほうが正統的で大事な作曲家だというふうに変わっていった。

——巨大な存在になりましたよね。

柿沼 ヒンデミット自身、シェーンベルクの曲を分析しているんです。

——ヒンデミットは、シェーンベルクに対して、どういう態度だったんですか。

柿沼 調性の崩壊ということに対する反対意見は表明していました。シェーンベルク自身の曲にだって調性はあるじゃないかという分析をしているんです。調性はなくならないという考え方は貫いていたと思います。そこまでは今回の本には触れられなかったんですが。

シェーンベルクのTOPトラック

シベリウス批判の背景にあった事情

——いや、どんどんこの本を足場に、私自身、考えが整理されて、あちこちに考えを広げたくなる。そういう可能性を感じる一冊でした。あと、全体を読んで思ったのは、先ほども少し話が出ましたが、アドルノの功罪です。いまだにひとつの権威として引用されることの多い、影響力の大きな人です。

柿沼 本当に優れた哲学者であり、作曲もちゃんと勉強した、音楽に理解のある素晴らしい方だと思います。

アドルノのTOPトラック

柿沼 ところが、シェーンベルクのサークルに属していたんです。ベルクに作曲を習っていたくらいですから。アドルノ自身がユダヤ人であり、亡命せざるを得なかった立場だった。つまり歴史に翻弄された人間であるということから、シベリウスも批判せざるを得なかったのだろうと思います。つまり、彼自身の「立場」というものを考えて、アドルノ批判もしていかなくちゃいけないだろうなと思っています。

——どうしても政治的な立場が出てきちゃうということですか。

柿沼 そうですね。ユダヤ人だということで、シェーンベルク側に立たなくてはいけなかった。ヒトラーを批判する立場にもあった。

ところが、第2次大戦当時、フィンランドがドイツと同盟を結ぶんです。なので、シベリウスがナチの手先みたいなシンボルになっちゃう。その辺の事情もあって、アドルノはシベリウスを目の敵にしたのかなというところもあります。

シベリウスのTOPトラック

——それにしても、本書の中でも紹介されているアドルノのシベリウス批判は、すさまじいですね。

柿沼 すさまじいでしょう? 「素人だ」って言っているんですから。

シェーンベルクと同じくユダヤ系のルネ・レイボヴィッツ(1913-72)もそうです。「世界最悪の作曲家」とまで、ほぼ創作活動を終わっているシベリウスを、なぜ叩かなくてはいけなかったのか。

——あそこまで書かれると、シベリウスは次を書けなくなりますよね。批評によって芸術家のクリエイションする力が殺されてしまったケースなのかもしれませんね。

柿沼 シベリウスだけじゃないです。そして多くの作曲家が、十二音技法に転向していったんです。ストラヴィンスキーでさえ転向したんですから。

——すごい政治的な風圧があったということですか。

柿沼 そうだと思います。次々とみんなが転向していって、バーンスタインは頑強に最後までやらなかった……少しはやっていますが。あの人はユダヤ人だけど、調性を貫いていましたよね。コープランドも嫌がっていましたが、最後には十二音を使わざるを得なくなった。そういう人たちがいっぱいいました。

——そういう、葛藤した例が本書でもいくつか挙げられていました。

柿沼 先ほどの金井喜久子もそうでしたけど、早坂文雄(1914-55)も実は一時期、十二音技法を使っているんです。結局やめちゃうんですけど。

——作曲家たちにとっては大きな圧力だったんでしょうか。

柿沼 そうだったと思いますね。自由に選べなくなってしまった。

この本の中のダルムシュタット(ダルムシュタット国際現代音楽夏期講習会/ドイツ南部の地で、戦後まもない1946年に開始され、「前衛音楽の砦」として大きな役割を果たしてきた)の章にも書きましたが、チェリストのジュリアン・ロイド・ウェバー(ミュージカル作曲家アンドリューの弟)が、メロディのない前衛音楽という新しい「総統」が出てきて、クラシック音楽を衰退させたとして、現代の先端的な音楽に対して猛烈な批判をしたことがありました。つまり、ヒトラーが禁じた「無調音楽」が、いまや逆に調性音楽を迫害していると訴えたわけです。

耳障りではない不協和音——シルヴェストロフ

——今回の本の中で、ウクライナの作曲家ヴァレンティン・シルヴェストロフ(1937-)についての記述が出てきたのには驚きました。

かつては過激な前衛的作風でしたが、近年はショパンやチャイコフスキーを思わせるノスタルジックな雰囲気の楽曲で人気が出ています。でもそれは単なる19世紀への回帰ではないというご指摘を興味深く読みました。以前彼が来日した際の私のインタビュー記事から「調性音楽だの無調音楽だの、そういう言い方をするのは、そろそろやめにしませんか」という発言を引用してくださったのは、うれしかったです。

柿沼 シルヴェストロフは、分析もしてあって、授業でもやりました。ピアノ科の学生にも反響があって「CD貸してくれませんか」とか、「弾きたいんです、楽譜貸してください」とか。演奏の方たちは感銘を受けるみたいですね。

——シルヴェストロフは「大胆に調性を崩すのではなく、穏やかに不協和な音程を紛れ込ませる手法をとっている」「そういう意味で三和音的ではない」。その通りだなと思いました。

柿沼 不協和音を柔らかく使うんです。ずらして。弱い音で不協和音を鳴らすので、耳障りではない不協和音ができるんです。そういうやり方なので、非常に優しい音楽で、心に響くんだと思います。

シルヴェストロフ:「2つのディアローグとあとがき」よりウェディング・ワルツ(原曲:シューベルト)/エレーヌ・グリモー(ピアノ)、カメラータ・ザルツブルク

——シルヴェストロフもかつては前衛の闘士だったわけじゃないですか。

柿沼 激しかったですよね、昔は。ソ連の作曲家連盟から除名されるわけですから。つまり西側の前衛と同じようなことをやろうとしていた。

ペンデレツキやプロコフィエフは核心的な部分を不協和音化していった

——それで思い出したのは、ポーランドのクシシュトフ・ペンデレツキ(1933-2020)のケースですけど、初期は前衛の闘士で暴れていましたけど……。

柿沼 のように見えましたけど。

——だけど実は、とても明快な構成だったという分析を書かれていましたね。これもすごく面白かったです。《ポリモルフィア》はホラー映画みたいに不気味で、気持ち悪くて大好きな曲なんですけど。

ペンデレツキ《ポリモルフィア》 アントニ・ヴィト指揮 ワルシャワ・フィル

柿沼 え、そうなんですか(笑)。

——だけど柿沼さんの分析だと、ハ長調という見方も成り立つと(笑)。ペンデレツキって、1950年代、60年代のクラスター(密集和音)的にギャーッと暴れているみたいなのから、後期はどんどん保守的というかロマンティックな感じになっていくじゃないですか。柿沼さんには、ペンデレツキの変節ってどういうふうに見えるんですか。

柿沼 本当はそういう人だったんじゃないかと思って、分析してみたんです。そしたら《広島の犠牲者に捧げる哀歌》も、その中に伝統的な時間構造が隠されているということがわかった。第10章の中の「物語の痕跡」という項目で書いたんですけど、本質はそういう方だった。

ペンデレツキ《広島の犠牲者に捧げる哀歌》 アントニ・ヴィト指揮 ポーランド国立放送交響楽団

——ということは、ペンデレツキは前衛から保守に転向したというよりは、最初からぶれていなかったということですか。

柿沼 だと思います。《ポリモルフィア》は最初に低音で出てくるんです、ド・ミと。最後でドミソがはっきり鳴るので。本人もそう言っているんじゃないですか、あれはハ長調だって。一見前衛ふうにやっているけれども、根底は同じなんじゃないかと。

——一見無調、あるいは複雑な調で展開しているのかなと思ったら、実はシンプルに書かれていたみたいなケースって、プロコフィエフ(1891-1953/ロシアの作曲家)もそうだと聞いたことがあります。

柿沼 核心部分を書いておいて、あとで複雑なものを足していった。それを「プロコフィエフ化」という言い方をするらしいです。

——そうなんですか。面白い。

柿沼 そういう分析を聞いたことがあります。わざわざ複雑にしていった。不協和音化していった。本当は新古典的でシンプルでも、時代に合わせて加えていった。結局、時代の進歩主義的な傾向に押し流されて影響を受けちゃったのかなと思います。そういうことをもう一回冷静に考え直す時期に来ていますね。

——いまのプロコフィエフの続きでいうと、柿沼さんはベンジャミン・ブリテン(1913-76)がオペラ《ピーター・グライムズ》《夏の夜の夢》をはじめとする多くの作品で、古い形式であるパッサカリアやシャコンヌにこだわったことを指摘されていますね。あの部分も面白かったです。

12の半音をすべて用いた進行なのに縦の響きはあくまで濁らない「三和音的モダニズム」、繰り返し循環するパターンによる「円環的な時間構造」、という言葉を使われていますけど、これもブリテンの音楽の特徴として、ストンと腑に落ちました。

柿沼 そうですね。それは最近書かれた論文の分析でもありますが、そういう言い方でいうとブリテンらしいと思いますね。ブリテンはこれからもっと再評価されなくてはいけない人だと思います。

ブリテン《ピーター・グライムズ》よりパッサカリア/ベンジャミン・ブリテン指揮 コヴェントガーデン王立歌劇場管弦楽団

「調性の死」を宣言したシェーンベルクの“誤り”

——今回の本の冒頭のエピソードに戻ります。《トリスタンとイゾルデ》前奏曲が調性音楽の崩壊の始まりで、シェーンベルクにつながっていったという音楽史のストーリーがよく語られるじゃないですか。そのことに対する疑問を呈していらっしゃいますよね。

柿沼 ワーグナーだって、「トリスタン」以降に無調になったわけじゃないですよね。むしろ「ニーベルングの指環」なんて伝統的な調性に戻っている。あれは何だったんだ? という話になりますよね。そこから急にシェーンベルクに飛んじゃうわけですから。それは変な話なんです。

ワーグナー《トリスタンとイゾルデ》前奏曲 カルロス・クライバー指揮 シュターツカペレ・ドレスデン

——素朴で大事な指摘だと思いました。

柿沼 それを誰も言わないし。いや、実は「シェーンベルクの誤り」という本があって、そこでカリフォルニア大学の先生でウィリアム・トムソンという音楽理論家が、一冊丸ごと、徹底的にシェーンベルクの理論を批判しているんです。音楽の批判ではなくて。

——つまり《トリスタンとイゾルデ》からシェーンベルクに行ったというのはおかしいんじゃないかと。

柿沼 そう。この本があったこと自体が、日本ではほとんど無視されている。なので、このことは書かなくてはと思ったんです。

——読んでいて、このくだりからどんどん引き込まれました。漠然と思っていたことで、腑に落ちたこともたくさんありました。たとえばシェーンベルクの十二音技法の登場にまつわるストーリーについて、何となくダーウィンの進化論の「適者生存」の考え方、進歩主義的な歴史観のうさん臭さみたいなものを感じていたので、まさにそれと同じことが書いてあったのも面白かったです。

柿沼 シェーンベルクは「調性の死」を宣言しましたが、調性を生物に例えているからいけないんですよね。生命あるものは必ず滅びるんだ、みたいな。そういうことを調性に当てはめているんだけど、間違った進化論の適用の例だと思います。だから、半音階主義は無調に取って代わられたんだというような誤ったストーリーができてしまった。みんなそれを信じていた。教科書にもそう書いてある。教える先生も否定できないですよ。私も教えていたんですけど、これをどうしようかとずっと悩んでいました。

——ダーウィンの進化論と、二つの大戦の影響が、音楽史にも大きくかかわっていたんだということを、改めてこの本を読んで思いました。そういう意味で、ただ音楽の専門家だけの小さな議論というわけじゃなくて、大事な文化論になっているんじゃないでしょうか。

柿沼 ありがとうございます。足りないところはいっぱいあるんですけど、とりあえずは問題提起をしないと。

——もちろんシェーンベルクやウェーベルンの音楽がだめだというわけでは当然ないし、そのあとのドイツの前衛の成果が否定されるべきということではまったくないですよね。最近はむしろ前衛への関心も高まっていますし。

柿沼 それは既成事実としてあるわけですから。もっと、いろんなものが幅広く受け入れられるような状況が望ましいと思います。いままで無理やりシェーンベルクの十二音技法が主流、正統なんだと教えられてきたんですけど、そうじゃない。20世紀に入って多様化していって、どれが主流ということはなくなった。それから、調性は崩壊したんじゃなくて、調性は広がった。そう考えるべきなんじゃないかと思うんです。

「無調」についての考え方として、実はこういうことだったんですよということで、特に若い音楽家の方たちに、ぜひ読んでいただきたいです。

音楽学者の柿沼敏江さんと最初に出会ったのは、いまから30年ほど前、私が「音楽の友」編集部にいた頃のことだった。1992年に日本初演されたオペラ《浜辺のアインシュタイン》を機に来日した作曲家フィリップ・グラスのインタビューをお願いしたこともあった。今回は久しぶりに忌憚なくゆっくりお話をうかがうことができ、とても楽しかった。

『〈無調〉の誕生』は、専門的な記述もあるけれど、20世紀音楽の歴史と多様性について考えるヒントに満ちあふれた、あらゆる読者にとってエキサイティングたりうる一冊である。

無調とは何か、調性とは何か、といった、ともすれば「いまさら」な常識とされるものについて、本書をきっかけに根本から考え直すことで、いまのクラシック音楽の風景はまったく違って見えてくるに違いない。

林田直樹

関連する記事

-

インタビュー指揮者・山田和樹~海外のオケと武満を演奏するのに重要な「ビトウィーン」という哲学

-

レポート角野隼斗がドイツの音楽賞「オーパス・クラシック賞」授賞式、ガラ公演に登場

-

インタビュークラリネット奏者ストルツマン「武満を演奏することは、楽譜の向こう側に挑むこと」

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest