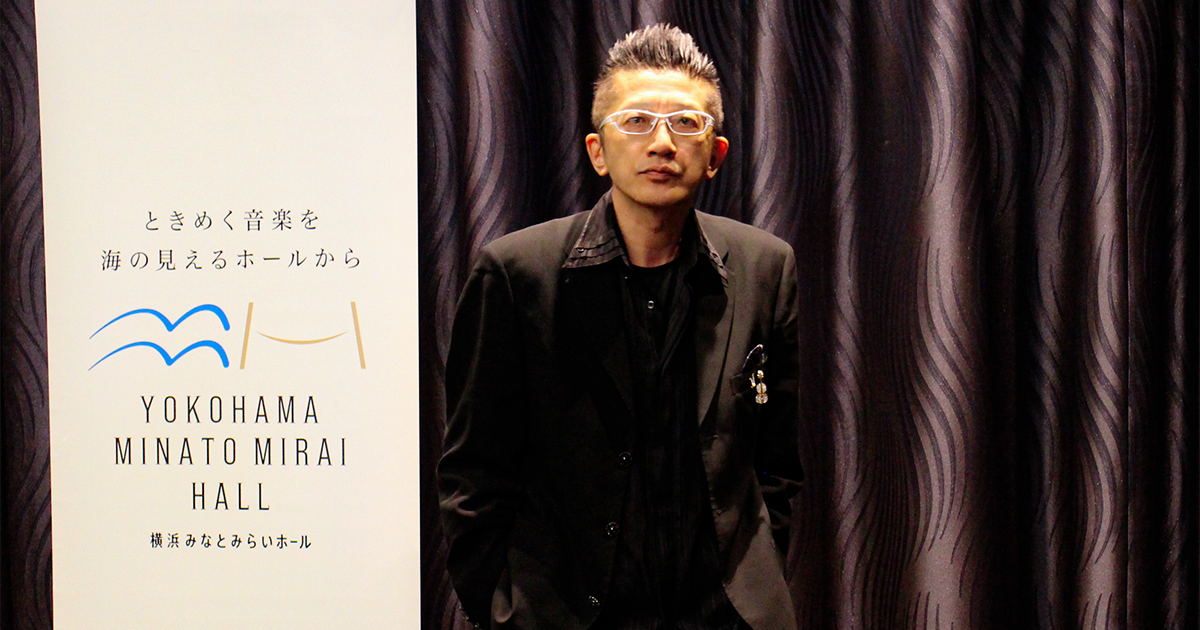

下野竜也が現場の極意を伝授!~指揮者は音楽をオーケストラにどう伝え、共有するのか

若手指揮者たちの台頭が著しい世界のオーケストラ界。日本でも若手指揮者たちの活躍は目覚ましく、次代を担う逸材への眼差しが熱くなっています。とはいえ、プロのオーケストラで有名指揮者のアシスタントとして腕を磨く機会などは狭き門だし、聴衆に実力を問う機会などそうそうありません。

新進の彼らに貴重なチャンスを拓いてくれたのが、ホッピービバレッジ株式会社協賛、『音楽の友』誌主催の読者招待イヴェント「明日の巨匠は誰だ!」。若手指揮者を広く紹介しようという下野竜也さんによる企画の第2弾です。第1弾には、阿部未来さんや沖澤のどかさん、熊倉優さんなど今を時めく7名が参加しました。

第2弾となる今回は、若手指揮者たちがチャイコフスキー《弦楽セレナード》の1楽章ずつを、公開リハーサル&本番で演奏し(その模様は『音楽の友』2022年11月号掲載)、またプレ座談会も行なう企画で、読者120名を招待してのイヴェントが音楽の友ホールで開催されました。

武蔵野音楽大学音楽学学科卒業、同大大学院修了。現在、武蔵野音楽大学非常勤講師。『音楽芸術』、『ムジカノーヴァ』、NHK交響楽団『フィルハーモニー』の編集に携わる。『最...

座談会には、MCにホッピーミーナことホッピービバレッジの石渡美奈社長が登場。副社長就任後に売上を数倍に増加させ、社員の意識変革を成功させた3代目として、「WBS」や「タモリ倶楽部」etc.メディアでご覧になった方もいることでしょう。音楽、美術への造詣の深さから、2014年から軽井沢国際音楽祭のメインスポンサーを務め、美術では「瀬戸内国際芸術祭」を支援し(会期中、犬島にホッピーバーを開設し、ママを務めることもあるそう!)、文化支援にも力を入れる経営者です。

プレ座談会では「指揮者以外の職業に就くとしたら」「指揮者を目指したきっかけ」など、パーソナリティに迫るお話が紡ぎ出され、『音楽の友』2022年11月号でもその模様はお伝えしました。座談会の前に実は、公開リハーサルに向けてのプレリハーサルが行なわれ、下野さんの愛情たっぷりの叱咤激励が数多とびました。ここでは、『音楽の友』ではお伝えし切れなかった、4名の方の音楽に向かう姿勢などを中心にお伝えします。

目指す指揮者像、指揮台に立つイメージは4人4様

下野竜也(しもの・たつや):1969年生まれ。2000年東京国際音楽コンクール優勝、2001年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。国内の主要オーケストラに定期的に招かれる一方、海外においても次々と客演を重ねている。2011年から広島ウィンドオーケストラ音楽監督を務め、2017年に広島交響楽団音楽総監督に就任。2002年出光音楽賞、2014年東燃ゼネラル音楽賞奨励賞等、受賞歴多数。

石渡美奈(いしわたり・みな):1968年生まれ。立教大学を卒業後、日清製粉(現:日清製粉グループ本社)等を経て、ホッピービバレッジに入社。広報宣伝を経て、2003年取締役副社長、2010年に代表取締役社長に就任。早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了、経営学修士(MBA)。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM修士課程)修了。著書に『社長が変われば会社は変わる!』などがある。

石渡 皆様はどのような指揮者になりたいですか?

石井 人の悲しみや痛みなどが分かる指揮者です。体から自然に出てくる音楽を奏でたいです。

大谷 もっと色々なことを経験して 皆様と心を共有できる指揮者になりたいです。

吉崎 マリス・ヤンソンスが理想なので、彼のような、人間味あふれる、感情の出てくる指揮者になりたいと思います。

喜古 音楽には色々なジャンルがありますが、音楽がきらいな人ってあまりいないのではないでしょうか。みな音楽に勇気をもらったり癒されたりすると思いますが、すべての人がマッシヴになれる指揮者になりたいです。

石渡 何をイメージして指揮されていますか?

石井 振り過ぎないようにというか、なるべくオーケストラの音を聴けるようにということを意識しています。

大谷 もしかして作曲家はこういう情景がほしかったのではないかな、というところから始まって、いろいろな情報があり、ものすごく丁寧に仕事してあるなということなどを読み取れればと思います。

喜古 指揮台に上がったときに心がけているのは、音楽をすることだけを考えるということです。

下野 自分が学生だった頃、こんなに真面目じゃなかったなと思って(笑)。学生時代はとにかく、指揮台に立ってみたい、オーケストラを指揮したいという気持ちが凄く強かったことを覚えています。私たちの先輩の岩城宏之先生の『森のうた』を読むと、オーケストラのメンバーにもりそば2杯ずつ奢るから振らせてくれと、あの先生方でさえそれほど苦労してまで指揮台に立ちたいという気持ちだったことが綴られています。

指揮者の練習は家ではできないのです。鏡の前でいくら腕を振っても、それは練習にならない。畳の上でクロールの練習をしても、実際海に行ってそれが使えるかというと使えないように。

石渡 この出演自体がチャンスなので、伸び伸びと楽しんで下さい。

下野 本日のお客様のほとんどは、皆さんのことを知りません。どんな指揮者だろうと思って来て下さった。指揮者は人気商売なので、今日の指揮者最悪、あるいは、また行ってみよう、というふうに峻別される職業でもあるのです。すべてを巻き込んで、せっかくの機会を楽しんで下さい。

学校では教えてくれない、プロの現場で使える指揮の極意

公開リハーサルも、お客様が入れば、4名にとっては“本番”同然。それに向けてのリハーサルが(無公開で)、プレ座談会の前に行なわれていたのです。

下野さんは、「学校ではできないかもしれないけど、プロの現場なのだから、やってごらん」と、広く使える方法を惜しみなく示唆。自己紹介の仕方まで指南していました。

《弦楽セレナード》第1楽章、チェロをより動かしたい吉崎さんに、「オーケストラの人たちはお互いの音をとてもよく聴いています。チェロに切迫感が欲しくて集中して指示を出すと、周りも聴いていてそれに寄っていきますから、全体に緊迫感が出てきます」。腕の振りに関して「タテに大きく振ってもオーケストラにはあまり影響しません。弓の動きや手の動きに合わせるといいですよ」。

そして、すべての終始に応用できる「左手で収束し音を切りながら、右手は上げて、次の準備をしておく」方法も伝授。

第2楽章の石井さんには、まず呼吸のことを。「自分が“息をする”指揮者が多いのですが、息をするのは演奏者」と実際に振って見せます。廣岡克隆コンサートマスター率いるアンサンブルが、下野さんの棒に従い力まずに呼吸して演奏し始めると、どれほど柔らかな音像となるかを響かせてくれました。

そして「フェルマータでも微妙に手は動かしていること。音は止まっているかもしれませんが、奏者は息を吐いているし、弓は止めていません。リタルダンドでも、腕を止めてしまうから、妙な緊張が走るのです」。「テンポを遅くする場合、教科書的には、拍を分割して振りますが、経験上、分けると速くなってしまう」と、極意の数々が繰り出されます。

大谷さんには、「ppになると、その箇所ですよ、と教えようとされていますが、皆プロだし分かっていますから。とかく勉強してきたことを教えようとするのではなく、共有するのです。指揮者が教えようとし、オーケストラがそれは分かっている、となると、そこに壁ができてしまいます。それを乗り越えられれば次の仕事が来るのですが」。知らないとオソロシイ、リアル現場の現実。

プレリハーサルで、誰よりも力強くオーケストラを牽引し、現場経験の多さを感じさせた喜古さんには公開リハーサルで、動きを「半分ぐらいにしてみては」と。オーケストラが楽に、しかもより豊かな響きを立ち上らせ、若手指揮者が1段ステップアップし、変貌する瞬間を目の当たりにしました。

「明日の巨匠は誰だ!」というより、「明日の巨匠はここから!」の様相を呈した第2弾。第3弾があるなら、さらに話題になりそうです。

関連する記事

-

インタビュー東京都交響楽団ヴァイオリン奏者・塩田脩さん「都響と石田組の両方で成長できる」

-

読みものラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケ...

-

連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest