【音楽が「起る」生活】2つの《カルメン》と《ファルスタッフ》、インバル指揮都響

音楽評論家の堀内修さんが、毎月「何かが起りそう」なオペラ・コンサートを予想し、翌月にそこで「何が起ったのか」を報告していく連載。2月の予想は、東京二期会と新国立劇場の《カルメン》、藤原歌劇団の《ファルスタッフ》、そしてインバル指揮都響のショスタコーヴィチ「第13番」。オペラ・シーズンの盛りである2月は、番外編としてウィーンにおける2つの《ノルマ》も予想。1月の結果報告は、ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団、バンジャマン・ベルナイムT、ジュスタン・テイラーcemb、佐渡 裕指揮新日本フィルによるマーラー「第9番」の4つです。

東京生まれ。『音楽の友』誌『レコード芸術』誌にニュースや演奏会の評を書き始めたのは1975年だった。以後音楽評論家として活動し、新聞や雑誌に記事を書くほか、テレビやF...

何かが起りそう(2月のオペラ・コンサート予想)

同じ時期に2つの《カルメン》、それも魅力ある《カルメン》が上演されるなんて、オペラ好きにはそそられる出来事というほかない。

1.東京二期会《カルメン》(2/20~24・東京文化会館 大ホール)

「ワールドプレミエ」と謳っている。今後外国の歌劇場で上演されることになるだろう

舞台の、新制作上演というわけだ。注目すべきはまずイリーナ・ブルックの演出にある。この間ミラノ・スカラ座のプッチーニ《つばめ》を成功させたブルックとそのチームが東京で《カルメン》に挑む。二期会の歌手たちが歌だけでなく、ドラマとしてのオペラをどうこなすか?

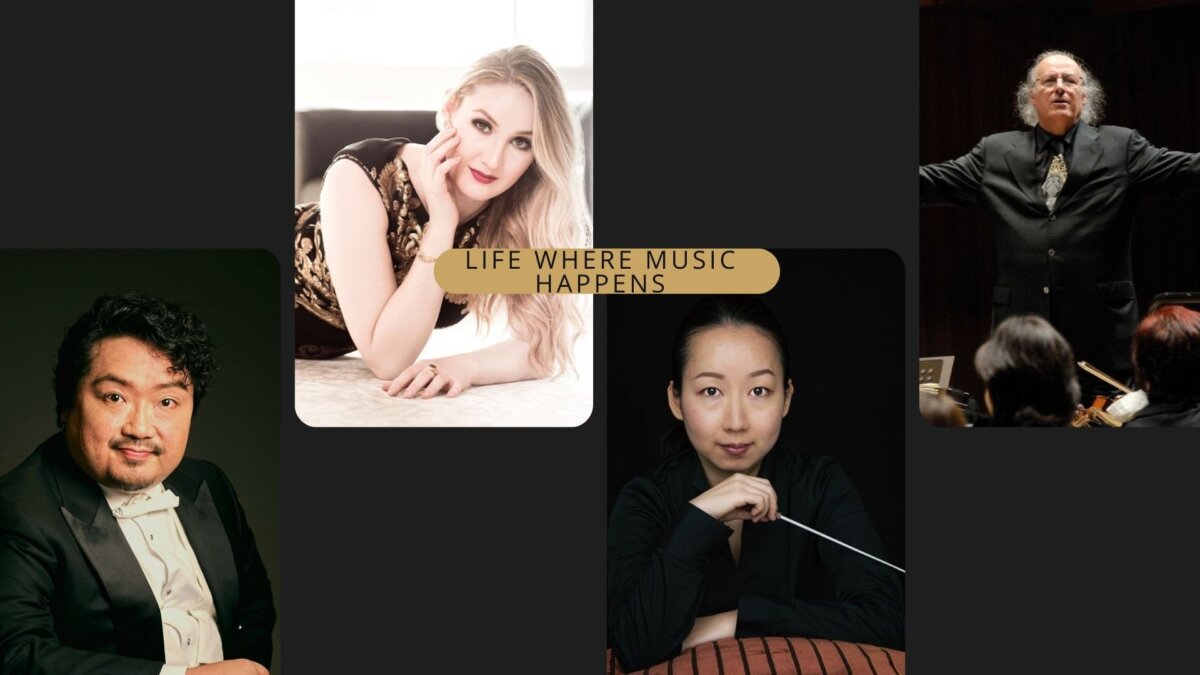

沖澤のどかの指揮に期待する人もきっと多いはず。《フィガロの結婚》や《メリー・ウィドウ》で実力を示した沖澤のどかの、オペラ指揮者としての今後を占う《カルメン》になりそうだ。

2.新国立劇場《カルメン》(2/26~3/8・新国立劇場 オペラ・パレス)

新制作ではないけれど、新国立劇場の上演も期待できる。カルメンを歌うサマンサ・ハンキーはいま聴くべきメゾ・ソプラノで、すでにメトロポリタン・オペラで《ばらの騎士》のオクタヴィアンを歌い、秋には同じオクタヴィアンをウィーン国立歌劇場日本公演で歌う予定になっている。

ルーカス・ゴリンスキーのエスカミーリョなどほかの歌手陣も充実しているし、ガエタノ・デスピノーサの指揮はまちがいない。2021年に制作されたアレックス・オリエ演出の舞台も2021年に成功している。人気オペラにふさわしい力の入った上演になるはずだ。

3.藤原歌劇団《ファルスタッフ》(2/1、2・東京文化会館 大ホール)

2月は東京の謝肉祭オペラ・シーズン、になるかもしれない。創立90周年を迎えた藤原歌劇団が上演するのはヴェルディ最後の傑作喜劇《ファルスタッフ》だ。「太鼓腹の老騎士」を歌うのは上江隼人と押川浩士で、藤原のヴェルディ・バリトンのエースが競い合う。

4.東京都交響楽団 エリアフ・インバル指揮 ラフマニノフ《死の島》、ショスタコーヴィチ《バービイ・ヤール》(2/10、11・東京文化会館 大ホール)

マーラーやブルックナーの交響曲で日本のファンを魅了してきたエリアフ・インバルも、80代の後半になっている。改めて敬意を表すべき時かもしれない。今回の聴きものはショスタコーヴィチの「交響曲第13番」、通称《バービイ・ヤール》だ。ユダヤ人虐殺を扱ったエフトゥシェンコの詩が歌われる交響曲で、インバルが重視する作品だから心して聴かなくてはなりません。

何かが起りそう(2月のオペラ・コンサート予想)番外編

昔からオペラ・シーズンの盛りとされてきた謝肉祭の季節なので、2月は注目すべき上演が多い。東京が2つの《カルメン》ならウィーンでは2つの《ノルマ》が予定されている。

1.テアター・アン・デア・ウィーン《ノルマ》新制作上演(2/16~3/7)

アスミク・グリゴリアンがノルマを歌う、マニア垂涎の公演だ。アダルジーザはアイグル・アクメチーナ、ポリオーネはフレディ・デ・トマーゾとメンバーはいま人気急上昇の歌手たちで、改装を終えたアン・デア・ウィーン劇場の今シーズンでもとくに目立っている。グリゴリアンのノルマって、どうなるのだろう? 思いつめ方が半端ではないはずだ。

2.ウィーン国立歌劇場《ノルマ》新制作上演(2/22~3/15)

ウィーン国立歌劇場の新制作上演の中でもとりわけ前評判が高いのが、ミケーレ・マリオッティが指揮し、フェデリカ・ロンバルディ、フアン・ディエゴ・フローレス、ヴァシリーサ・ベルジャンスカヤが歌う、この《ノルマ》だ。

このところ国立歌劇場のヒロインで、今シーズンは《ドン・カルロ》新制作のエリザベッタを歌ったアスミク・グリゴリアンがアン・デア・ウィーン劇場でノルマを歌い、国立歌劇場ではフェデリカ・ロンバルディが歌うのが面白い。

人気の、しかし対照的な2人のソプラノのノルマ。ウィーンでの対決を制するのはどちらか? いやどちらもすばらしいノルマになりそうだ。

何が起ったのか(1 月のオペラ・コンサートで)

1. サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2025 ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団(1/1~3・サントリーホール)⇒⇒⇒この上ないエンターテインメント

大事は何も起らなかった。それがこのコンサートの、かけがえのない魅力なのだとよくわかる。ウィーン風「ニューイヤー・コンサート」はいまや東京の恒例行事となっている。

フォルクスオーパーのオーケストラが、いつものようにシュトラウスのワルツの数々を演奏する。今年は「君はわが心のすべて」も歌われた。この上ないエンターテインメントは、平和な1年への予感を与えてくれる。

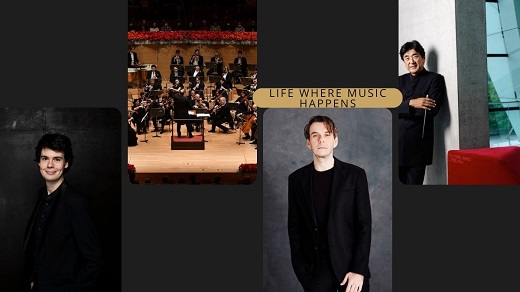

2.バンジャマン・ベルナイム テノール・コンサート(1/14 東京文化会館)⇒⇒⇒欧米で評判の歌は本物だった

わ、あの声だ! レンスキーのアリアが始まった途端、気持ちが高ぶる。高いところで消えていく繊細な声を久しぶりに聴いた。

本領はもちろん、フランス・オペラのアリアだろう。《ロメオとジュリエット》の「太陽よ昇れ」で頂上に達した後、《ウェルテル》の「春風よ、なぜ私を」で会場を夢見心地にさせる。

このところ、パリやニューヨークなどの歌劇場で評判になっているテノールの、なまの歌は本物だった。すでに自分の魅力がどこにあるのか心得てしまった歌手の歌に、酔わずにはいられない。

3.ジュスタン・テイラーcemb「バッハとイタリア」(1/15・王子ホール)⇒⇒⇒垣根を越えて飛行するチェンバロ

飛び回る。チェンバロは飛行する楽器だった。もしかしたらチェンバロがピアノに進化したのでなく、ピアノがチェンバロに進化し、羽根まで生やしたのかと思ってしまう。

テイラー飛行士は、北のバッハと南のアレッサンドロ・スカルラッティやマルチェッロの間を軽々と行き来する。垣根なんてない。皆隣人たちで、けっこう(音楽的に)親しかったのではないかと感じさせる。

飛行ショウは、アンコールのおしまいをモーツァルト「トルコ行進曲」で閉じた。「バッハとイタリア」と題したチェンバロのコンサートがこんなに面白いなんて、誰が想像しただろう?

4.新日本フィル 佐渡裕指揮 マーラー交響曲第9番(1/25・すみだトリフォニーホール)⇒⇒⇒佐渡 裕のマーラーはこういうものだったのか

静かな、でもその静けさに溺れない第4楽章で全曲が終った。真ん中の2つの楽章は、演奏によっては奇妙な踊りがくり出される舞踏会のようなのだが、不気味さは回避され、舞曲は明解に奏でられた。

佐渡 裕のマーラーはこういうものだったのかと、納得しつつ驚いた。強く影響を受けたバーンスタインのマーラーとは違っている。予想外に整っていて、情動にまかせて破目をはずしたりしない「第9番」だ。

佐渡 裕は、亜流ではない佐渡 裕自身として新日本フィルとのコンビを熟成している。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest