ウィーン少年合唱団の原点をたどる〜皇帝マクシミリアン1世の音楽愛が育んだ歌声

近世ハプスブルク君主国史が専門の歴史学者・岩﨑周一さんが、ハプスブルク帝国の音楽世界にナビゲート!

第5回は、2017年にユネスコの無形文化遺産に登録されたウィーン少年合唱団の歴史をとりあげます。時は15世紀末、皇帝マクシミリアン1世の時代。「音楽は癒しをもたらす」と信じた皇帝マクシミリアン1世の情熱とともに、財政難のなかでも大切に守られた合唱団の歴史をひもときます。

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

ウィーン少年合唱団のルーツ〜始まりは王宮礼拝堂の聖歌隊から

ウィーン少年合唱団の起源は、ウィーンの王宮礼拝堂楽団の聖歌隊に所属した少年歌手たちに求められる。この楽団はハプスブルク君主国の消滅(1918年)によって存続が危ぶまれたが、伝統の継承を求める声により再建を果たす。そして、この流れから少年合唱団の再興も図られ、1927年に「ウィーン少年合唱団」として再出発し、今日に至っている。

さて、ウィーンの王宮礼拝堂楽団の聖歌隊に少年がいることが確認できる最古の史料は、礼拝堂が建てられて間もない1296年の文書である。15世紀前半には、成人歌手3~4名と少年歌手4名からなる聖歌隊が存在していた。その活動は、マクシミリアン1世(1459~1519)の時代に拡充される。マクシミリアンは少年時代、音楽は癒しをもたらし心身を強健にするので、統治者が直面する試練や苦難の克服に有効と教わった。そのためか、彼は終生音楽に対して関心を抱きつづけた。

音楽との出会いが導いた改革

ブルゴーニュ公女マリとの結婚(1477)により、マクシミリアンはフランドル楽派の音楽に触れる機会を得た。また1494年に勃発したイタリア戦争の渦中、マクシミリアンは歌曲「さらばインスブルックよ」で知られる音楽家ハインリヒ・イザークと出会い、1496年11月、傘下に加えた彼と12人の少年聖歌隊員をウィーンに移した。

「さらばインスブルックよ」

そして1498年、マクシミリアンはウィーンの宮廷を整備する一環として宮廷礼拝堂楽団を再編し、少年たちにはブルゴーニュの方式によるディスカント唱法を学ばせるよう指示した。7月7日の記録には、「今日、国王陛下はウィーンに聖歌隊を設立し、司祭、歌手、少年たちを配置した」と記されている。異論もあるが、ウィーン少年合唱団がこの年を創設の年としているのは、こうした経緯による。7月20日付の文書には27名の少年聖歌隊員の名前が記されているが、その出身地は、オーストリア諸邦、ドイツ南部、ネーデルラントと、マクシミリアンの支配領域に幅広くまたがっている。またその出自も貴族から平民までと多様で、その中には成人後に行政官となった者もいた。

ただ、この時期のヨーロッパは「移動宮廷」の時代になお属していた。君主は特定の都に常在するのではなく、家臣を引き連れ、国内を巡回して統治していたのである。マクシミリアンは同行者に楽団を含め、彼らが安全かつ無税で移動できるよう命じた。ただ、それは必ずしも容易ではなかった。マクシミリアンが1511〜12年の年末年始をリンツで過ごすことにした際、インスブルックにいた聖歌隊は悪路と寒気のため、1日約13キロというスローペースでようやく主君の元に辿り着いたという。

財政難でも守り抜いて次世代へ

マクシミリアンは気宇壮大で冒険的な気質の持ち主で、優れた文化の力で威信を豪勢に顕示することを良しとする「ルネサンス君主」の典型だった。ただそのため、財政難に常時悩まされることになる。1507年のコンスタンツ帝国議会では、祝宴を盛大に催して気前よく散財したために債務不履行に陥り、妻と楽団を文字通り「人的担保」として置いていく羽目になった。しかも返済が滞ったため、彼らが自由の身となるには2年を要したという。

1512年のトリーア帝国議会における聖歌隊の活動は、同地の書記官が残した記録によって詳細が分かる。この時の聖歌隊は、アルト2人、テノール4人、バス3人、そして10人の少年で構成されていた。これは当時のフランドル楽派の声楽アンサンブルの編成とほぼ一致している。彼らは棕櫚の主日に催されたミサでヴュルテンベルクの聖歌隊と共演し、「大変すばらしい」歌唱を披露したという。

1519年1月12日、皇帝マクシミリアン1世は59歳で死去した。このとき、聖歌隊には総勢6人のテノール、6人のバス、7人のアルト、そして21人の少年歌手が属していた。こうした場合の通例通り、宮廷は解散となり、少年たちは大学進学のための奨学金3年分を受け取った。聖歌隊を含む楽団は、マクシミリアンの後を継いだ兄の皇帝カール5世からオーストリアの統治を任されたフェルディナントによって再編され、以後存続していくこととなる。

ジョスカン・デ・プレの作と伝わるマクシミリアン追悼のモテット

「記憶に残すために」〜マクシミリアンと合唱団の遺産

マクシミリアンは「生涯に記憶を残さない者は、死後にも記憶を残すことができず、弔鐘が鳴り響く中で忘れ去られる。だから、私が記憶のために費やす金は無駄にはならない」と語り、後世に向けての自己顕示にも余念がなかった。

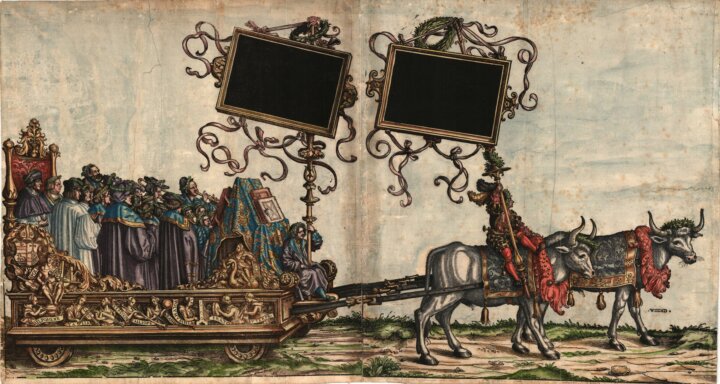

アルブレヒト・デューラーによる肖像画、『凱旋門』『凱旋行進』などの大木版画、インスブルック宮廷教会の霊廟、「双頭の鷲」の紋章の顕示などは、そうした文化政策の所産である。210枚の木版画で構成される全長54メートルの『凱旋行進』において、聖歌隊は全員月桂冠を頭に被って山車に乗った形で描かれており、その中には少年たちの姿も見える。

その後継者たちは近年、「創設者」マクシミリアン1世と同じく財政難に直面するなど悩ましい点もある一方で、少女合唱団が結成されたり(2004年)、ユネスコの無形文化遺産に登録されたりと(2017年)、明るい話題も少なくはない。初来日から70周年となる今年の4月末から6月中旬までの来日公演では、清新な歌声を響かせてくれることを期待したい。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest