ワグネリアンのバイロイト案内「聖地(魔境?)への巡礼が人生最大の喜び」

ヨーロッパの夏の音楽祭シーズンになると、音楽ファンの間で話題に上るバイロイト音楽祭。ワーグナー自身の発案による劇場で、ワーグナー作品だけを鑑賞するために、世界中からこの田舎町に人々が集まります。そこで繰り広げられるのは摩訶不思議な演出であり、150年前から変わらない環境の中で苦行のように鑑賞するという噂。今どきそんな異界が存在するのか……興味は尽きません。そこで、バイロイト詣でが人生最大のたのしみという新野見卓也さんに、行った人にしかわからないバイロイト音楽祭の真実を教えてもらいました。

国際基督教大学(ICU)卒業、一橋大学大学院言語社会研究科修了後、リスト音楽院(ブダペスト)に留学。現在ハンガリー国立バレエ学校でピアニストを務めつつ、音楽批評家とし...

この世界にはワグネリアンと呼ばれる人たちがいる。幸か不幸かワーグナーの魅力に取り憑かれ人生を狂わせてしまった彼らは、もうワーグナーの音楽なしに生きてはいけない。彼らにとってはワーグナーだけが生きがいで、それ以外はすべて些事にすぎない。

そんなワグネリアンたちは、年に一度、ミュンヘンから約200キロ、バイエルン州北部に位置する田舎町に万難を排して駆けつける。そう、バイロイト音楽祭だ。

毎年7月下旬から約1か月にわたって、ワーグナーを知悉し、ワーグナーを愛する一流の音楽家が一堂に会し、ワーグナー作品をひたすら上演する。ここでは聴衆も歌手も演奏家も、みなワグネリアンだ。まさに、ワグネリアンの、ワグネリアンによる、ワグネリアンのための音楽祭。

鳥肌ものの音響

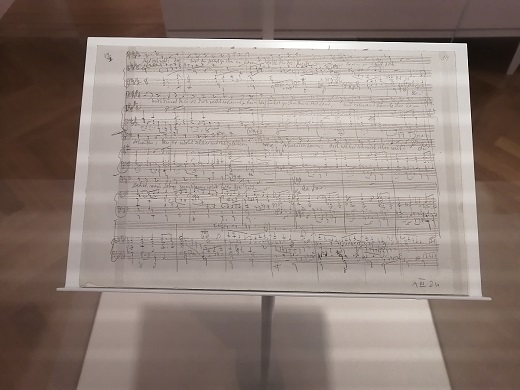

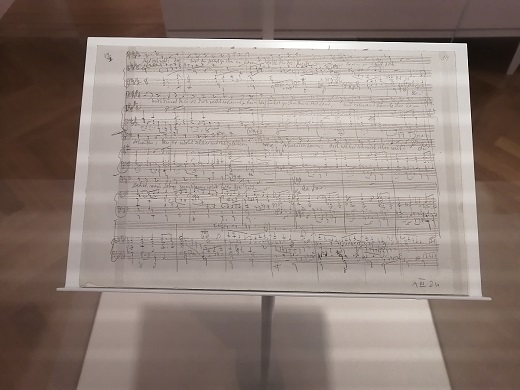

この音楽祭のキモは、公演が行なわれるバイロイト祝祭劇場にある。緑の丘に建つこの劇場は、作曲家自身の発案によるきわめて特殊な構造を有している。

ふつう劇場のオーケストラピットは、舞台の前に位置する。だが祝祭劇場では、ピットは舞台の下に潜り込むように設置されており、指揮者の背面(客席側)の壁も通常より高く覆われている。そのため客席からピットの中はまったく見えず、またオーケストラの音は直接客席に飛ばない。

だからなけなしの薄給を叩いて高いチケットを買ったのに、視界の端でちらつく指揮者の変な動きが気になって集中できないとか、絶叫しているはずの歌手の声がぜんぜん聞こえない、などのありがちな不幸とは無縁だ。観客が舞台に没入することができるこの上演環境こそ、ワーグナーの求めた理想であった。

だが歌手の声をかき消さないとしても、ピットが舞台下に潜っていてはオーケストラの響きが物足りないのではと思われるかもしれない。ところがどっこいこの音響、まさに奇跡と呼ぶべき素晴らしさ。

マイルドな響きであるのに、すべての音がクリアに聞こえ(指揮者がよければ)、しかもクライマックスでは劇場全体が共鳴する。事実平土間席に座れば、足の裏に床の振動を感じられる。繊細かつ大胆な音響に、ああ鳥肌がとまらない!!

鑑賞するのも命がけ

だがこの理想的な空間をすんなり享受できると思ったら、それは甘い。ここでは上演を観る側にも覚悟が求められる。なんといってもこの劇場、冷房がなく、死ぬほど暑いのだ。

上演中に倒れる観客はけっして珍しくない。とくに休憩なし2時間半ぶっ続けの《さまよえるオランダ人》や《ラインの黄金》では、高確率で中座したり運ばれたりする人が出る。むろん劇場内での飲食は禁止だが、なかには水分補給しながら鑑賞する観客もちらほら。

ちなみに客席も暑ければ、もちろんピット内も暑い。じつはオーケストラは、客席から見えないのをいいことに(!)、短パンやTシャツで演奏している。指揮者も同様、上演中は普段着で、カーテンコールの直前に楽屋で正装に着替えている。

ところで身体を襲うのは暑さだけではない。とても座り心地がよいとは言えない固い木の椅子が、長い上演時間をかけてじわじわと腰とお尻を苛める(ちなみにこの簡素な椅子が音響に一役買っているという説アリ)。

これを避けるには平土間の後方に位置するロージェもしくはバルコン席に座るという手がある。このスペースの椅子は木がむき出しではなく、クッションで覆われている。これでお尻の心配が消えたと思いきや、今度はそのふかふかが肌に密着し、暑い。もはや逃げ場はない。

舞台の上は無法地帯

体力と水分と大臀筋で苦難を乗り越えたとして、歓喜が訪れるとは限らない。舞台で繰り広げられているのはいわゆる読み替え演出とよばれるもの。そう、そこは何でもありの無法地帯だ。

ベルリンの都市部に現れるワニ、自らのへその緒をちぎって投げる胎児、土塊から登場する全裸の男女……悪鬼羅刹、魑魅魍魎の百鬼夜行に茫然自失。イッタイワタシハナニヲミテイルノダロウ。そして幕が下りると、阿鼻叫喚のブーイング。せっかくいい演奏なのに。せっかく舞台に集中できる環境なのに……。

ただ過激な演出は故なきことではない。ワーグナーと子孫たち、バイロイト音楽祭が近代ドイツの負の歴史に加担してしまったことはよく知られている(ワーグナー自身「音楽におけるユダヤ性」という論文を書いている)。だがその作品にはどうしても否定できない価値と魅力がある。だから21世紀のいま上演するためには、その負の面を批判しつつ、作品の新たな可能性を探ること、つまり「読み替え」が必要・必然となる。

そのすべての企図が成功しているとは言えないものの、批判性と娯楽性を兼ね備えた秀逸な演出がバイロイトの舞台で生まれていることもたしかなのだ(バリー・コスキー演出の《マイスタージンガー》、トビアス・クラッツァー演出の《タンホイザー》を見よ!)。

このように紹介するとこの音楽祭、なんだか苦行のように思われるかもしれない。だがこの聖地(魔境?)への巡礼こそが、われわれワグネリアンにとって人生のよろこびだ。

暑くても、お尻が痛くても、演出がキテレツでも、ワーグナーの天才はあの歴史が刻まれた空間で、あの音響で作品に触れてこそよりいっそう理解される。その古びぬ革新性に、尽きせぬ可能性に、愛は深まるばかりだ。われわれは今日もまた、かの地に思いを馳せる。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest