続々 ワグネリアンのバイロイト案内 祝祭劇場で《パルジファル》がどう響くか疑似体験

バイロイト詣でが人生最大のたのしみという新野見卓也さんによる「ワグネリアンのバイロイト案内」。行った人にしかわからない音楽祭の真実を教えてもらった初回、バイロイトでワーグナーその人に近づけるおすすめスポットを教えてもらった続編に続き、最後となる今回は、まさにバイロイトのための作品といえる《パルジファル》が祝祭劇場ではどう響くのか、ワグネリアン一押しの名盤を聴きながら妄想してみます。

国際基督教大学(ICU)卒業、一橋大学大学院言語社会研究科修了後、リスト音楽院(ブダペスト)に留学。現在ハンガリー国立バレエ学校でピアニストを務めつつ、音楽批評家とし...

バイロイトで何かひとつ聴くなら?

われわれワグネリアンにとっての地上の楽園、バイロイト音楽祭。そこではワーグナーの、初期作品を除く10作が上演される。すなわち《さまよえるオランダ人》《タンホイザー》《ローエングリン》《トリスタンとイゾルデ》《ニュルンベルクのマイスタージンガー》《ニーベルングの指環》4部作、そして《パルジファル》。

もちろんいずれの作品であっても、あの場所で聴くことは特別な体験にちがいない。だがワーグナーの人生と音楽祭の歴史を繙くならば、見え方はすこし違ってくる。

記念すべき第1回バイロイト音楽祭では《ニーベルングの指環》4作がはじめて連続で上演された。1876年。覚えやすい数字の並びなので、暗記しておくとちょっと知ったかぶりできる。ちなみにブラームスが「交響曲第1番」を完成・初演した年でもあり、これを覚えればもっと知ったかぶりできる。

この第1回音楽祭のドタバタ劇に興味がある方には物の本にあたっていただくとしよう。顛末だけ述べれば、音楽祭は巨額の負債を残した。もちろん翌年の開催は不可能。ワーグナーは演奏旅行や熱狂的ワグネリアン・ルートヴィヒ2世への請願といった資金調達に走ることになる。そして念願叶った第2回は1882年、ワーグナー69歳のときに開催され、これが作曲家生前最後の音楽祭となった。

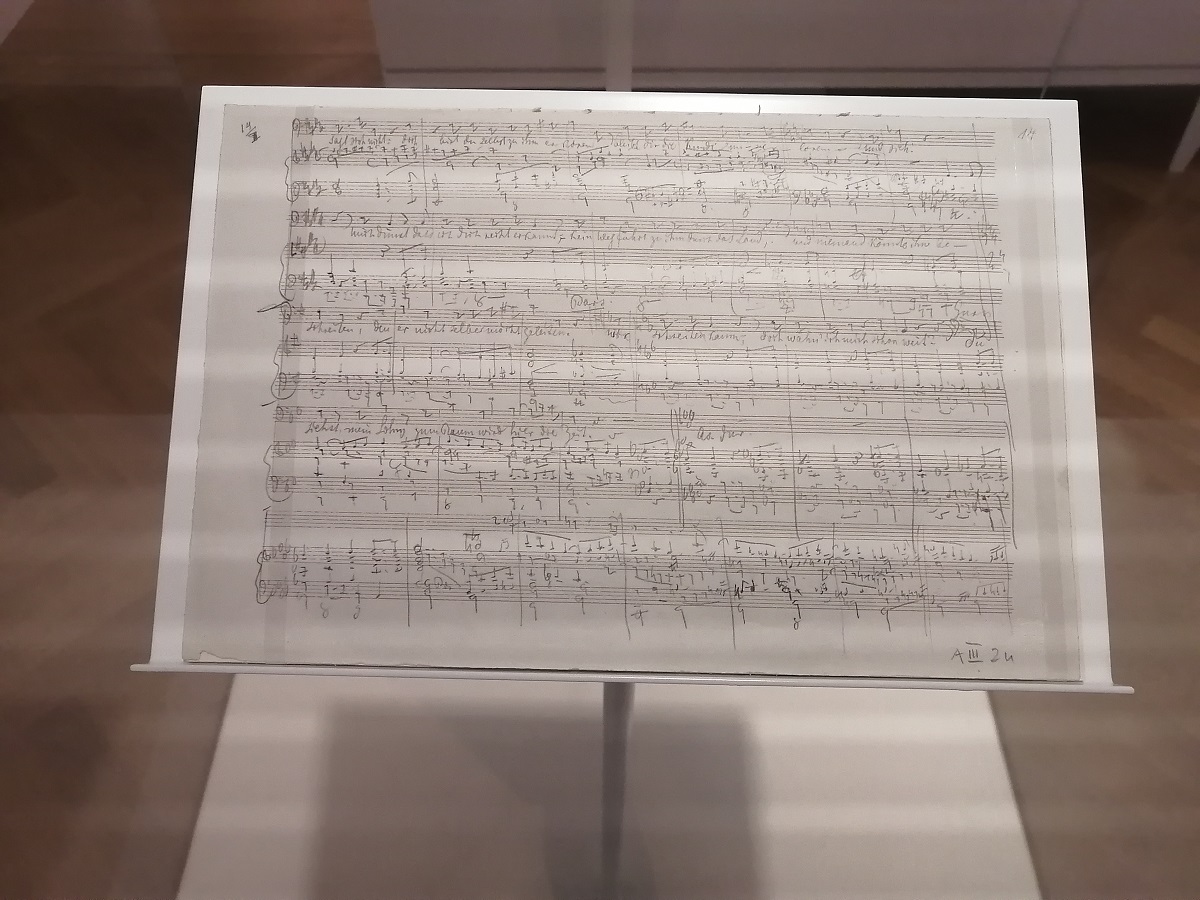

その第2回で初演されたのが、ワーグナー最後の楽劇《パルジファル》だ。「舞台神聖祝祭劇」という仰々しい正式名称を持つこの作品が本格的に作曲されたのは、1877年から1882年にかけて、つまり第1回バイロイト音楽祭より後のこと。そう、《パルジファル》はあの祝祭劇場の特殊な(そして途轍もなくスバラシイ)音響を前提として作曲されたのだ。まさにバイロイトのための作品。事実ワーグナーは《パルジファル》をバイロイトでのみ上演可能な秘曲とすることを希望し、死後も妻コジマの管理の下、1914年までは数少ない例外を除きこの作品がバイロイトの外で上演されることはなかった。

そうであれば祝祭劇場でこの作曲家最後の楽劇に接することは、ほかにもまして特別な体験だといえる。だから「バイロイトでなにかひとつ聴くなら?」と訊かれたら、私は《パルジファル》を挙げたい。しかもシュタイングレーバーのピアノ工房(前回記事を参照)でパルジファル・ベルの修行を積めば、万が一「お客様の中に鐘を叩ける方はいらっしゃいませんか?」という非常事態になっても、堂々と名乗りを上げることができる(注:実際にはほとんどの場合シンセサイザーによる合成音が使われています)。

バイロイト祝祭劇場にいるつもりで《パルジファル》を聴いてみよう

では《パルジファル》は祝祭劇場でどう響くか。ここではその数多の魅力のなかからほんのすこしだけ聴き所を紹介しよう。

ちなみに以下で参考音源としたハンス・クナッパーツブッシュ指揮、1962年のバイロイト音楽祭でのライブ録音は、世のワグネリアンたちがその音盤を額に入れて飾ったり、神棚に祀ったり、五体投地して崇め奉ったりしている人類の至宝ともいうべき名盤である。いささか古い録音であることはたしかだが、ワグネリアンたちの嗜好を知っていただくべく、あえて選んだ次第。

第1幕への前奏曲

バイロイトでは開演時間になるとベルも拍手もなく(指揮者の入場が見えないので)、すっと照明が消える。その暗闇のなか前奏曲が立ち昇る(ピットは客席より下に位置するので文字通り音が「立ち昇る」)。劇場内を想像し、部屋を暗くしてあるいは目をつぶって、心を落ち着けたらいざクリック。

どうだろうか。厳かな、しかし包み込むような響き、きっと読者の皆さんの頬には一筋の涙が伝ったに違いない。

すこし細かいところに注意してみよう。冒頭の厳かな動機が回帰する際、8:10のあたりから、耳を澄ませるとティンパニと低弦楽器のトレモロが聞こえる。このザワザワ、祝祭劇場では、まるでかすかな地鳴りのようにその振動が客席に伝わるのだ。この楽劇の主題である神聖さと苦しみが同居する瞬間が、まさに「体」感される。

そしてそのざわめきが次の数瞬のうちに消え高音域に移ると、その昂揚は動機をも変容させ、この作品における苦しみの諸相をいっそう強調する。ちなみにこの箇所の和声進行を前奏曲冒頭と比べると……おっと、そこまで訊いてないって? このようについついアツく語ってしまうのがワグネリアンの性であるが、ここはぐっとこらえて次に進もう。

第1幕 アムフォルタスとパルジファルの叫び

そのようなトレモロの効果はこの作品のいたるところに聴かれる。たとえば第1幕後半、癒えない傷を負ったアムフォルタス王が自らの苦痛を訴える場面。ここでも王の「Erbarmen! 憐れみたまえ!」という叫びを、トレモロ=劇場の震えが下支えしている(6:00あたり)。

第2幕ではこの「憐れみたまえ」に呼応するかのように(両場面ともオーケストラが減7の動機を奏していることに注意)、アムフォルタス王の傷の深さを知ったパルジファルが、その名を叫ぶ。

晦渋で冗長な(と一般には思われている)ワーグナー作品にも、じつはこのように歌手の声を堪能できるオペラ的な聴き所がある。登場人物たちが「見得を切る」ポイントを知っていると、苦手な人もワーグナーが聴きやすくなるかもしれない。

第1幕 場面転換の音楽

最後に、前奏曲とおなじく、器楽の聴き所を紹介しよう。前述のアムフォルタス王のシーンにつながる場面転換の音楽だ。騎士グルネマンツはパルジファルを聖域へと導く。曰く「ここでは時間が空間となるのだ」。パルジファル・ベルや聖杯騎士たちの合唱と合わせてお聴きいただこう。

グルネマンツの言葉どおり、時空間がひっくり返ってしまうかのように壮大な音楽であり、またアムフォルタスの苦しみを物語る悲痛な音楽だ。想像してみてほしい、この響きが劇場全体を震撼させる様を。あああぁぁ……(絶句)。

もちろん祝祭劇場の音響効果は録音では到底再現しつくせないし、ここでいくら力説しても限界がある。けれど自宅で鑑賞する際もぜひ立体的な響きや、その広がりを思い描いてみてほしい。

そして、もし、飽き足らなくなってしまったら、いざ、バイロイトを目指すときだ。聖地の門戸は、ワーグナーを愛するすべての人に開かれている。ひとたびその地に足を踏み入れてしまったら最後、もう後戻りはできない。ワーグナーに取り憑かれた人生が待っている。ようこそ、幸福なワグネリアンの世界へ!

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest