ラヴェル《ボレロ》~変化しない世界を選ぶ不敵

クラシック音楽評論家の鈴木淳史さんが、誰でも一度は聴いたことがあるクラシック名曲を毎月1曲とりあげ、美しい旋律の裏にひそむ戦慄の歴史をひもときます。

ラヴェルの《ボレロ》を聴いたのはいつだったか。有名な作品なので、どういった曲なのかはなんとなく知っていたはずなのだが、最初から最後まで聴き通したとき、なんとも不思議な気分になったことを覚えている。

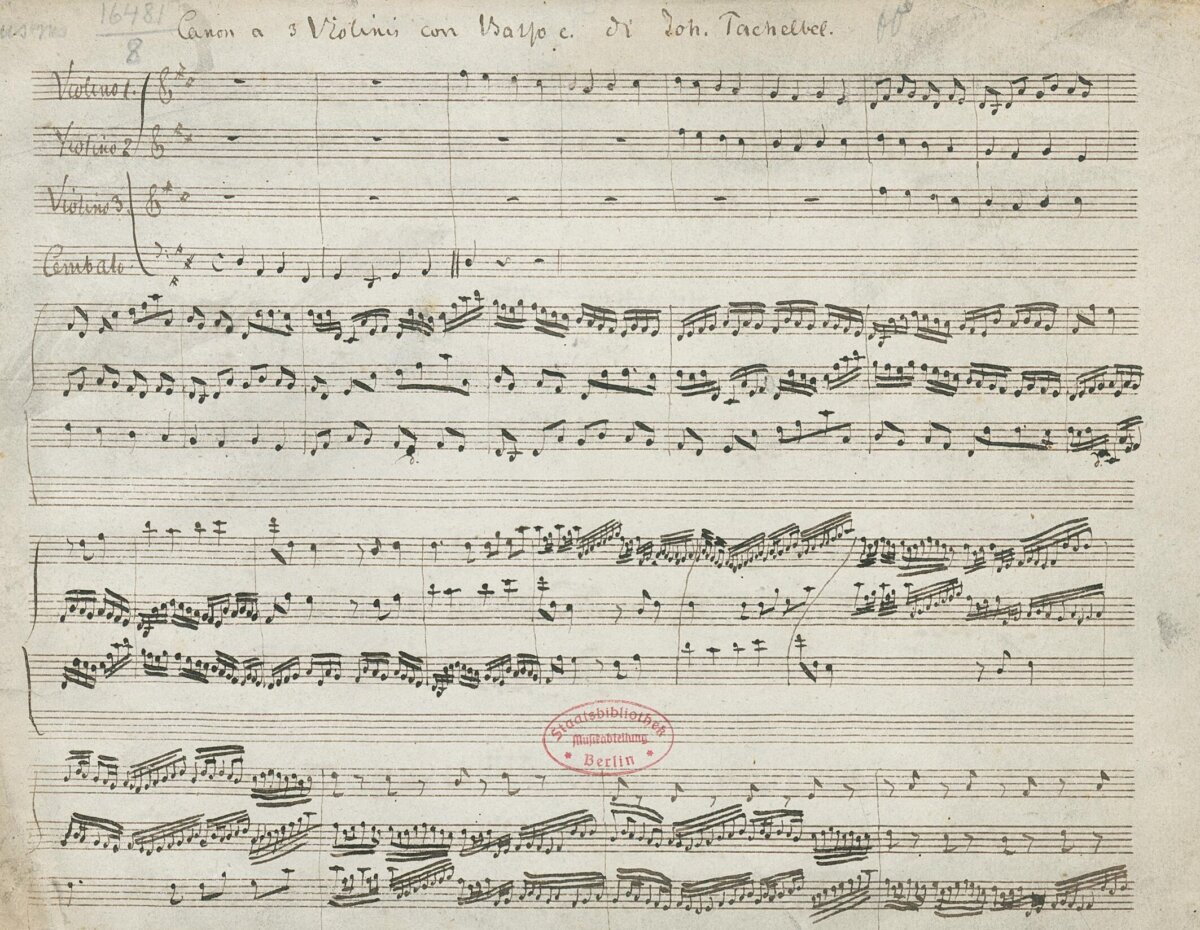

全体が一つのクレッシェンドでできていて、2つの主題をリズムもテンポも変えることなく、ただ18回繰り返し、最後の2小節で突然転調して終わる。

同じ音形をひたすら繰り返す、という音楽がまだ一般的ではない時代だった。ラヴェル自身だって、この曲はそんなに受けるわけがないと思っていたらしい。

だらだらと続く麻薬的な音楽

繰り返しの音楽といえば、今じゃミニマルとかテクノとかになるわけだが、これらの音楽は、ストイックなまでに切り詰めた「動機」をリフレインさせる。繰り返すのにふさわしいシンプルな素材を重ねていくわけだ。ベートーヴェンが交響曲を構築するのに、ずいぶんと簡素な動機をあえて用いたように。

しかし、《ボレロ》では、単独でもサマになる旋律を反復させる。最初のAメロは、どこか南国風のけだるい雰囲気をもち、Bメロは、そのAメロを受けとめるようでいながら、方向性をさらに曖昧にさせる。

いつかその形が変化するのだろうという期待を次々に裏切っていく。楽器や音色を転じても、その形はまったく変わらない。次第に、そのまったり、だらだらと続いていく音楽に、麻薬的な安らぎさえ覚えてしまう。そのあいだにも、音楽はゆっくりと高揚し続ける。沈静と高揚の混ざり合い。まるで、正反対の効果を与えるドラッグを一緒に服用したような。なんか危なくない?

2つの主題による変奏曲というスタイルに近いのだろう。カタチはそのままに、音色の変化によってのみ主題は変奏されていくといったように。これもかなりストイックなコンセプトだ。では、ラヴェルはなぜこのような音楽を書いたのだろう。

「展開」のないストーリーがあっていい

《ボレロ》は、バレエ作品として作曲されている。ラヴェルのバレエ音楽といえば、バレエ・リュスのために書かれた《ダフニスとクロエ》、そして組曲をのちにバレエ作品として作り直した《マ・メール・ロワ》がある。これらのストーリー性が豊かな音楽と比べると、《ボレロ》の独自性は明白だ。

この曲のストーリーとして示されているのはこれだけだ。踊り子が1人で静かに踊っているが、次第に興に乗って、動きが大きくなってくる。最初は関心を示さなかった周りの人々も、次第に踊りに加わって、盛大なものになる。イェーイ。

抽象性の高いバレエ作品の先駆けともいえるし、孤独な人が周囲を巻き込むことで大きな輪を作るという感動的なストーリーと考えることだってできるかもしれない。

ただ、ほかの作品と違うのは、「展開」がすこんと抜け落ちていることだ。

たとえば、キジやサルという仲間と出会った桃太郎は、鬼ヶ島に出かけ、鬼たちとバトルする。このバトルこそがストーリーの道筋を変化させる「展開」なのだが、この《ボレロ》は、そうした要素が見事に省かれているのである。桃太郎が歩いていると、サルやキジが勝手に仲間に加わり、最後は鬼まで一緒に仲間になって大団円。って、ガンジーの塩の行進みたいな。なんてLove & Peaceな音楽なんだ!

もちろん、当時のフランスの作曲家たちは、ドイツ風の「展開」、つまり弁証法的な音楽とは違うものを作り出そうとしていたのは事実だ。ラヴェルもその1人だったともいえる。

鬼退治に行くよりお花畑で揺蕩う

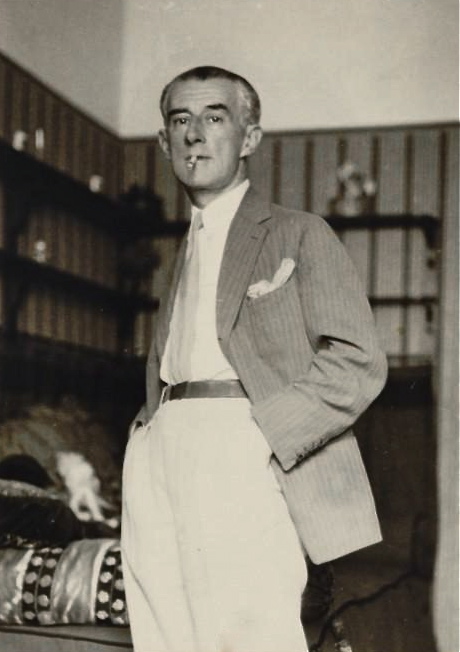

また、《ボレロ》の新奇性を生み出したのは、ラヴェルの病気だったという説もあるらしい。彼はこの頃、彼の命を奪ったともいわれている脳の病気にすでにかかっており、一種の認知症を患っていたのではないかというのだ。アール・ブリュット的ともいえる状況が生み出す、既存の概念を破る新しい方向性というわけか。ただ、このあとにラヴェルは彼の音楽の粋ともいえる2つのピアノ協奏曲を書いている。病気のせいだけにするのは、ちょっと早急といえるかもしれない。

そもそも、楽器を組み替えて、多彩な音色を作り出すのはラヴェルの得意技だった。《ボレロ》でも、ピッコロとホルン、チェレスタが重なる部分など、音の波形がまるで異なった楽器を組み合わせた場合の演奏による音色の違いがじつに面白い。また、木管だけ6種類がユニゾンしたときのバランスも、それぞれの演奏によって違った味わいが出てくる。さらに、曲最後の転調を強調するかのように大袈裟な表情を付ける、マゼール指揮ウィーン・フィルのような演奏もある。

マゼール指揮ウィーン・フィル《ボレロ》

「展開」がなくても、そこには、細やかで多彩な道筋が引かれている。ザッツお花畑。鬼を退治しない桃太郎万歳! 現実の世界だって、ぜひこうあってほしいものである。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest