イタリアのオペラ作曲家ドニゼッティの栄光と、噓偽りにまみれた生涯

数々の傑作を生み出し、名声を欲しいがままにしたイタリアオペラの巨匠・ドニゼッティ。その生涯は、実は嘘と切っても切れない関係にあった? ドニゼッティ自らの偽りと、ドニゼッティが翻弄された偽りを、歴史学者の山之内克子さんが紹介します。

神戸市外国語大学教授。オーストリア、ウィーン社会文化史を研究、著書に『ウィーン–ブルジョアの時代から世紀末へ』(講談社)、『啓蒙都市ウィーン』(山川出版社)、『ハプス...

19世紀前半にイタリアで名声を上げた巨匠ドニゼッティ

フランス革命の震撼とナポレオン戦争の混乱の中に幕を開けた19世紀。戦乱がようやく収まり、劇場が再びその門を開いたとき、人びとの心をとらえて離さなかったのは、イタリア発祥のベルカント(イタリア語で「美しい歌唱」を意味する)・オペラであった。観衆たちは貴賎をとわず、あたかも世の憂いを懸命に忘れようとするかのように、高度な歌唱技術が織りなすアリアや重唱の妙なる調べに夢中になった。

ベルカント・オペラの三大巨匠、ロッシーニ、ベッリーニ、そしてドニゼッティは、まさしく1810年代から30年代にかけて、ヨーロッパにおけるオペラシーンで人気を競い合う存在だった。美食家でプレイボーイだったとされるロッシーニをはじめ、巨匠たちのそれぞれが後世にさまざまなエピソードを残しているが、なかでも、その生涯にわたって「嘘」と縁が切れなかったのがドニゼッティであった。

貧しい家庭に生まれたが、慈善音楽学校で才能を見出される

ガエターノ・ドニゼッティは、1797年、北イタリア、ロンバルディアのベルガモ郊外にて、5人きょうだいの末子として生を受けた。生家は、ベルガモの市壁の外側、運河沿いのボルゴ・カナーレ地区にあった。傾斜面を利用して建てられた家の下階は地面より低い半地下で、居住スペースはつねにじめじめとして薄暗かったという。

父アンドレアは当初、運河をわたって到着する荷を筏(いかだ)から降ろし、市内に運び込むことで糊口をしのいでいたらしい。やがて1800年、アンドレアは知人の紹介で運良くベルガモ市公営質店の守衛としての職をえた。数年後、一家は質店の別棟に小さな宿舎を貸し与えられ、ようやくベルガモ市内に居を構えることを許されたのであった。

ドニゼッティ博物館(イタリア・ベルガモ)蔵

こうして音楽とは何のゆかりもない極貧の環境の中で、次男ガエターノに千載一遇のチャンスを与えてくれたのは、当時、ベルガモに慈善音楽学校を開設したドイツ人作曲家、ヨハン・ジモーン・マイヤー(イタリア語読みではマイル)であった。

マイヤーの慧眼は8歳のガエターノに無二の才能を見出した。彼は少年に強く勧めて音楽学校付属の合唱隊に参加させ、その後9年間にわたってみずから音楽と歌唱の基礎を叩き込んだ。

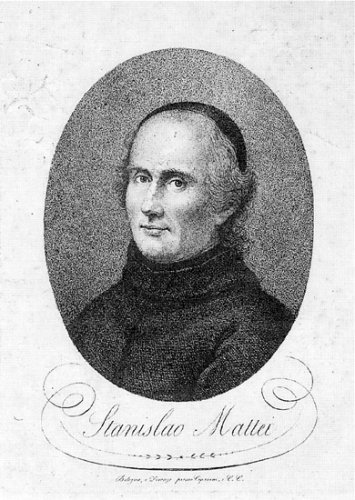

イタリアで活躍したドイツ人作曲家。ドイツで神学を学んだのち、イタリアに留学して作曲家に。ベルガモ大聖堂の楽長を務めた。

順調に20代で成功を収めたが……

マイヤーの計らいでガエターノは1814年、バッソ・ブッフォ(ブッフォはイタリア語で「おかしな」という意味で、コメディ要素のある役どころ)としてベルガモの劇場で初舞台を踏んでいる。さらに翌年、マイヤーは弟子をボローニャに送り込み、ロッシーニの師でもあったスタニズラオ・マッテイの教えを受けさせたのだった。

イタリア・ボローニャ生まれの作曲家・音楽学者。1804年からはボローニャ音楽院で教鞭をとり、ロッシーニをはじめ、多くの音楽家を育てた。

マッテイのもとで最初のオペラ作品《イル・ピグマリオーネ》を完成させたドニゼッティは、帰郷のときにはすでに、オペラの作曲を強く志ざすようになっていた。どうやら運命はこのころ、若い作曲家に強力に味方しつつあったようだ。

1819年から22年にかけてドニゼッティは約20作におよぶオペラを手がけ、これらはたちまちイタリア全土で大好評を博した。1827年、若い作曲家はいよいよナポリの劇場支配人、ドメニコ・バルバイヤとの間に、年に4作品の新作オペラを3年間にわたって提供するという条件で、正式な契約を結んだのであった。

ドニゼッティが19歳で作曲した最初のオペラ《イル・ピグマリオーネ》

嘘のはじまり~自身の生い立ちを隠して結婚に踏み切る

このころから、ドニゼッティがイタリア各地の知識人、上流人士らとの交流を深めていったことは、当然の結果といえるだろう。だが、驚くべきは、こうして新しい交際範囲が生まれるとともに、彼がきわめて強い態度で自身の社会的ルーツとの間に距離を取ろうと努めたことである。

1820年前後からドニゼッティは両親との連絡を避けるようになり、身内の人々に対して、自身のオペラ公演、とりわけ初演を訪れることを厳しく禁じたのであった。

ナポリの劇場との正式契約からほどなくして、ドニゼッティは、生涯の腹心の友となったアントニオ・ヴァッセリの妹で、12歳年下のヴィルジニアを妻にめとった。ヴァッセリ家はローマの旧家で、代々法職をいとなみ、アントニオもまた、イタリア統一戦争後はローマに帰郷して弁護士を務めた。「トト」という愛称で呼ばれたアントニオは、ガエターノと義兄弟となったことを心から喜んだという。

だが、この結婚に際しても、作曲家は自分の両親とその職業について黙し

郷里の両親が息子ガエターノから結婚の報告を受けたのは、結婚式から数年を経てのことであった。

ドニゼッティの親友・アントニオの妹で、1828年に結婚。3人の子どもに恵まれるが、いずれも死別。ヴィルジニアも1837年にこの世を去る。

当時のヨーロッパでは、芸術家や劇場関係者が貧しい境遇から身を起こす事例はけっして珍しいことではなかった。自身の家庭環境をこれほどまでに恥じ、秘匿して取り繕うという行動パターンの背後には、あるいはドニゼッティ特有の社会的プライドと劣等感が混在していたのだろうか。

身体が弱かったヴィルジニアとの結婚は、作曲家に妻子との辛い死別を体験させ、それがのちに心の病と化して晩年にいたるまで彼を苦しめたとも言われている。だが、まさにイタリア国内からヨーロッパへと成功の舞台を広げようとしていたドニゼッティにとって、由緒ある富裕な家柄の娘との縁組が、各地の社交界に受け入れられるための条件のひとつであったことは確かであろう。

こうした条件を確実に手に入れるために自分のルーツを偽ることは、作曲家自身からすればどうしても必要な方便であったのかもしれない。

名作を次々に生み、ヨーロッパ中が熱狂!

ヴィルジニアとの結婚ののち、オペラ作曲家としてのドニゼッティの国際的成功はいよいよ現実のものとなる。《アンナ・ボレーナ》(1830年)を皮切りに、《愛の妙薬》(1832年)、《ルクレツィア・ボルジア》(1833年)、《ランメルモールのルチア》(1835年)などの名作がつぎつぎに各地で上演され、大喝采を浴び続けた。前例を見ないほどの速筆でたちまち大作を仕上げるドニゼッティの才能には誰もが舌を巻き、ヨーロッパ中の歌劇場が作曲家との直接契約を切望したともいわれている。

ドニゼッティ《ランメルモールのルチア》

1840年のパリでは、オペラ座が《ファヴォリータ》を、オペラ・コミック座が《連隊の娘》をそれぞれ舞台に載せた。都市のふたつの歌劇場で、同じ作曲家の別の作品が同時に上演されるというこの未曾有の状況を前にして、観客の熱気はいや増した。

ドニゼッティ《ファヴォリータ》《連隊の娘》

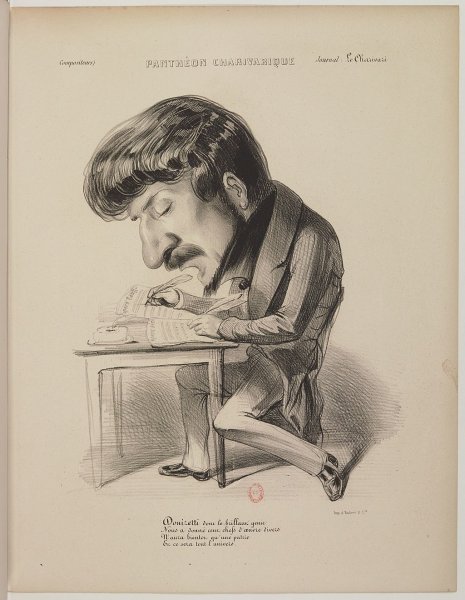

(フランス国立図書館蔵)

ウィーンの宮廷に仕え、心中複雑なパリで噂話がささやかれるように

当初本拠地を置いたナポリで、すでに宮廷楽長とコンセルヴァトワールの教授職を辞していたドニゼッティの身の振り方を、全欧ばかりか新大陸のファンまでもが熱い視線で見守っていた。新しい赴任地はミラノかパリか。

ところが、1842年、《シャモニーのリンダ》がウィーンのケルントナートーア劇場で初演され、オーストリア皇帝フェルディナント1世をはじめ宮廷人の大絶賛を受けたことから、事態は急展開を見せた。ドニゼッティはハプスブルク家から宮廷楽長および宮廷作曲家のポストを与えられ、そのままウィーンに居を定めることになったのである。

ドニゼッティ《シャモニーのリンダ》

ドニゼッティのウィーン宮廷仕官をめぐるニュースをとりわけ苦々しく受け取ったのは、パリのオペラ愛好家たちであった。自分たちが三顧の礼をもって迎え入れたかった音楽家を、事もあろうに目の前でオーストリアにさらわれたのである。彼らが抱いたこの嫉妬と恨みの感情の背景には、当然、フランスとオーストリアが外交上、長年対立関係にあったという歴史的な事情が存在した。

なかでも、ナポレオン戦争後に開催されたウィーン会議では、会議の主催国オーストリア、とりわけその宰相メッテルニヒが前面に立ち、革命と戦争を通じて20年以上にわたり全ヨーロッパを混乱に陥れたフランスの責任を厳しく追及することになった。1840年になってもなお、パリ市民にとって、オーストリアはこのうえなく忌々しい存在であり続けたことに疑いの余地はない。

そんな複雑な感情のもつれから、やがて、パリの街角ではドニゼッティをめぐっておよそ真実とはかけ離れた噂話がまことしやかに囁かれるようになっていた。当時のメディアが伝えるあまたのエピソードから、いくつかの例を紹介したい。

パリが揶揄した噂とその真相

オーストリアのフェルディナント帝と宰相メッテルニヒは、いったいなぜこれほどまでに首尾よくドニゼッティをウィーンに引き止めることができたのか。作曲家の生地ベルガモとロンバルディア州は、ナポレオン失脚ののち、ウィーン会議を経て、新たにオーストリアが領有することになった地域であった。噂によると、メッテルニヒは、ベルガモ近郊に強引に小さな領土と君主の位を仕立て上げ、ドニゼッティがウィーンでオペラを作曲する「任務」の交換条件として、郷里近くでの小君主としてその老後を保障したのだという。

メッテルニヒという人物に重ね合わせられた悪役のイメージを、さらに強調するような話も伝わっている。悪魔と親しく交流したメッテルニヒは、その邪悪な力を借りてドニゼッティの魂を抜き取り、ワインのボトルに封じ込めてしまったらしい。哀れな作曲家はこうして、ウィーン王宮内の秘密の部屋に置かれ、厳重に鍵をかけられた保管箱の中に、永久に監禁されることになったのだった。

現ドイツのコブレンツで外交官の子として生まれ、ストラスブールやマインツで法学・外交を学ぶ。1795年に前宰相の娘と結婚し、高位の官職に就く資格を得る。ベルリンやパリの駐在大使を経て、1814〜15年にウィーン会議を主宰。1821年に宰相に就任。

こうしてパリの各所では、「無理やりさらわれたドニゼッティ」といういわば「偽のストーリー」が口伝えに広まっていた。しかし、実際、ドニゼッティその人がウィーンの街を心から愛してやまなかったことは、《シャモニーのリンダ》初演が明けた朝、彼自身が漏らした言葉からも十分に伝わってくるだろう。

ウィーン! 美しい街! ここではすべてがいかに美しく輝いて見えることでしょう!

他方、ウィーンの観衆もまた、パリの人びとに負けず劣らずドニゼッティの作品を絶対的に支持していた。そのあまりの人気ぶりに驚嘆したリヒャルト・ワーグナーが、嫉妬混じりにウィーンを「ドニゼッティ都市」と揶揄したことはよく知られているが、実際、彼が宮廷楽長を務めた数年のうちに、ドニゼッティ作品は、フランス革命前にようやく定着しつつあったドイツ語のジングシュピール(歌芝居)を舞台からほぼ駆逐してしまったとさえ言われている。

そして、当地ウィーンでドニゼッティに与えられた宮廷楽長・宮廷作曲家のポストは、年給8000グルデン(1グルデンは1820年代のおおよその貨幣価値と

事実、ウィーンに本拠を定めて1年も経たぬうちに、ドニゼッティはパリの人びとのもとに帰ってきた。その「帰還」の様子を、当時の週刊雑誌『グレンツボーテン』は、次のように伝えている。

冬の朝、9時を知らせる時計が打つか打たぬかの刻、一台の郵便馬車がグラモン大通りを駆け抜けていった。馬車を引く馬の足どりは、明らかに哀愁を帯びたハ短調を踏んでいた。そして、車が颯爽と過ぎた大通り沿いの家々では、ご婦人方が、子供たちが、そしてまだ床についていた寝坊の老人までもが、突如、よく知ったあのアリアを口ずさみたいという、抗いがたい感情に取り憑かれたのだった。そう、郵便馬車が乗せていたのは、かのマエストロ! ついにドニゼッティがパリに帰ってきたのである!……オーストリアで消息を絶った巨匠をめぐって語られたのは、あれもこれも大嘘の法螺話だったというわけだ!

1842年末にパリを訪れたドニゼッティの目的は、この地で新作《ドン・パスクァーレ》を初演することだった。人気作曲家の新作オペラは、熱烈な前評判を呼び、結局、またしても市内ふたつの歌劇場で同時上演されることになる。1840年に続き、パリの音楽シーンがまさしくドニゼッティ作品によって染め上げられた瞬間であった。こうしてもたらされた《ドン・パスクァーレ》の大成功は、当時、すでに心も身体も深く病に蝕まれたドニゼッティにとって、事実上、最後の快挙となった。

ドニゼッティ《ドン・パスクァーレ》(新国立劇場、2019年)

嘘をつき、嘘に翻弄された作曲家

北イタリアの小都市の片隅で肩を寄せ合って生きる、いわば「名もなき家族」から身を起こし、のちに「現存する最も偉大な作曲家」の名をほしいままにしたガエターノ・ドニゼッティ。青年期、限りない未来への希望と野心に胸を膨らませたころ、そのあまりに惨めな出自を消し去ろうとするかのように、ドニゼッティは家族環境を隠し、時には事実を曲げて周囲に伝えていた。その「嘘」には、非凡な才能に恵まれた音楽家が上流社会の仲間入りをするための切羽詰まった必死な感情が見え隠れする。

他方、早くも30代にして国際的名声を手にし、やがて全ヨーロッパで伝説的作曲家として見なされるようになるにつれ、社交界やファン層を中心に、ドニゼッティをめぐって事実とかけ離れた「嘘の」エピソードが紡ぎ出されるようになっていく。ウィーンに官職を得た際のパリの噂話は、その一例に過ぎない。速筆だったドニゼッティの作曲中のありさまを目にした人びとは、その速さは凄まじく、ありえないスピードで五線紙に音符を記すペンの動きは、もはや人間の目でとらえることが不可能だった、と語り継いでいる。

こうした「嘘」は、いわばドニゼッティという巨匠をめぐる伝説、レジェンドの一部として幾重にも醸されていったものにちがいない。これらは、作曲家自身による「虚偽」がまとった必死さとはまるで対照的に、一切の真実味に欠けながらも、あたかもフィクションの物語のように、今日なおわれわれの興味を強く惹きつけてやまない。

ウィーンをはじめ、各地の歌劇場のフォワイエやサロンをいまも静かに見下ろすドニゼッティの胸像。自分が口にした、あるいは自分をめぐって次々と紡ぎ出された「嘘」をめぐって、生前の彼はいったいどのような思いを抱いていたのだろう。その心中は、いまとなってはもはや知るすべもない。

関連する記事

-

インタビューオペラ劇場の裏側に潜入! 世界的衣裳家ロベルタ・グイーディ・ディ・バーニョに訊く...

-

読みものその新妻、凶暴につき!?――天才オペラ作曲家が描く男女関係の悲喜こもごも《ドン・...

-

読みもの日めくりオントモ語録/エディタ・グルベローヴァ

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest