追悼ジャン=リュック・ゴダール〜音・音楽と映像を同等に扱った映画監督

「なんなんだ、これは!」 ややこしさの魅力に満ちたゴダール映画

ジャン=リュック・ゴダールが亡くなった。

映画という20世紀に大きく拡大したジャンルを大きく揺るがしたと同時に、映画と音楽、いや、もっと正確にいえば、記録された映像と録音された音楽・音響の結びつきにも打ち消しがたい衝撃を与え、いまも、たぶん今後も、与えつづけよう。

1950年代後半にフランスで生まれたヌーヴェル・ヴァーグ。ゴダール(以下JLG)は、フランソワ・トリュフォーやクロード・シャブロル、エリック・ロメール、ジャック・ドゥミらとともに、そのひとりとして監督デビューする。でも、そのことはここで記すまでもない。何をみても書いてあるだろうから。

©︎Gary Stevens

目を開いて何かをみる。視線を移動させる。さっきみていたものと、いまみているものと、つながりはあるのかないのか。映画は、それぞれに違った、違っているはずの「とき」と「ところ」「もの」「おと」をひとつながりにし、ストーリーを織りあげる。言いかたを変えれば、虚構、フィクションだ。現実には存在しないこのストーリーにひとは幻惑される。ストーリーがないと退屈し、みていられなくなる。

ストーリーをあくまでフィクションだとわかったうえで、みているものにもわかってるよね? という前提のうえで、JLGは映画を提示する。お! と感じる映像を提示するが、没入させることはせず、つぎの映像に移る。それがまた、お! とおもわせる。あるいは、おもわせなかったりする。

音楽も同様だ。ながくつづくことはない。いや、ないこともないが、まれだ。視線が映像に見入る、耳が音楽に、音響に注力する、その連鎖がJLGの映画の魅力だ。ストーリーはこうした映像と音響の結びつきをなんとかつなぐもの、だろうか。

もうすこしうまく語れればいいのだが、このややこしさがJLGでもある。「永遠の予告篇」、とかつて会話のなかで浅田彰氏が言ったことがあるのだが、みごとな評言とおもう。予告篇は映画本篇の“見せ場”をパッチワークするが、JLGの映画は、こうした原理がはたらいているといえるかもしれない。映画にストーリーを、一貫したながれを求めるひとからは、敬遠されるゆえんだろう。

映画はもちろん、文学や美術の引用に満ちているのも、戸惑いとなる。ひとつの映像、ひとつのことばにしばらくとどまって、ではなく、かなりのはやさで入れ替わり、それがまた脈絡をとりにくい。ことばの意味も考えていられない。そうしたスピード感。なんなんだ、これは! というおもいは、魅力ともなれば敬遠にも拒否にもなる。

ゴダール初の長編作にして、代表作のひとつ『勝手にしやがれ』

音楽も同様だ。はじめのころは、作曲家が映画にオリジナルの音楽を書くことも多かった。そんななかでもレコードやラジオからながれる音楽は、ごくあたりまえに、あった。それが1970年代から80年代、90年代と、個々の曲はどんどん断片的になった。

ECMレーベルがじぶんのところの音源を自由につかっていい、とJLGに提案したのはいつだったか。以後、ECMの(それ以外にも、だが)のさまざまな音楽、とくに20世紀の現代作品やジャズが、映像とともにあふれるようになる。

ゴダールのビデオ映画シリーズ『Histoire(s) du cinéma(邦題:ゴダールの映画史)』の中で使われた音・音楽をECMが新たにミキシング・リリースした録音。

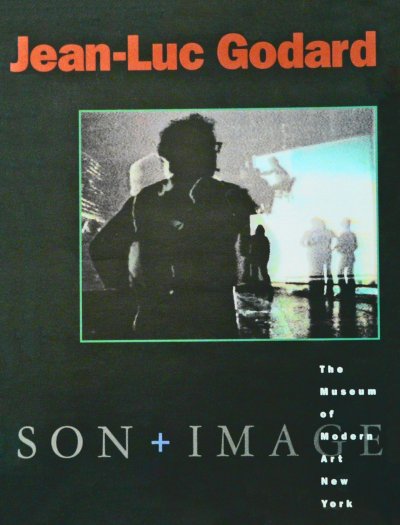

ここで、映像と音楽を分けて記したが、これはとりあえずにすぎない。JLGが「ソニマージュ(son[音]+image[イメージ])」と呼ぶように、この人物にとって、映像と音・音楽はほぼ同等のものとして扱われているのだから。

ゴダールのクラシック音楽……。先に、音楽のひとつのジャンルなるものが、JLGと結びつけられるものでない、と断っておかなくてはなるまい。JLGにかぎらない、映画と音楽ジャンルと言い換えてもいい。映画は、ひとが生きている現実とおなじように、さまざまな音楽がひびく時空間なのだから。

切り貼りはお手のもの〜ゴダール流「映像と音楽」のマリアージュ

さらに、JLGは、ひとつのシンプルなストーリーや統一性を拒む。拒むというより、拡散させるような作品をつぎつぎと生みだした。こういうシーンにこういう音楽、というようなストーリーを織りなす映像を補うために音楽を付加するのでなく、映像と音楽とが同時にあることをずらす、異化するように映画をつくった。

1960年代にJLGと何作かしごとをしたミシェル・ルグランは、こんなふうに記している。

誰が言ったかは忘れたが、「人はゴダールと一緒に仕事をするのではなくて、ゴダールのために仕事をするのだ。」彼は私に彼の映画を見せてくれる、私はお返しに音楽を提供する、彼はそれを自分のものにしてしまう。言い換えれば、彼は音楽を操作し、切り取ったり、順序をひっくり返して貼りつけたり、無音部分を長くしたりして遊ぶのだ。彼にとって、それは常に知的で斬新な気晴らし(レクレアシオン)であり、再創造(ルクレアシオン)だった。三本の長編映画といくつかの短い試作フィルムを通して、私たちは互いに自由なある種の競争心で結びついた。ゴダールを監督に持つことは、一度作曲したものを彼が組み立て直すのを受け入れることだった。

(p.130)−—『ミシェル・ルグラン自伝』(高橋明子訳・濱田高志監修/アルテス・パブリッシング)

作曲家がそばにいてさえ、こんなふうにしごとをするJLGである。既存の音源を、この音源をつかって、切って、貼って、というのはお手のもの。DJ手法をずっと前にやっていた、と言っていてもいい。

1930年生まれのJLGが、武満徹とおない年生まれだったのを想いだしていただいてもいい。武満徹のミュジック・コンクレート、《ヴォーカリズムA・I》《空、馬、そして死》《水の曲》といった作品が50年代から60年代にかけてつくられ、いわゆるヌーヴェル・ヴァーグと、ゴダールの初期作品とシンクロしているのも偶然ではない。

ゴダール映画を通してあなたを待つ「出会い」

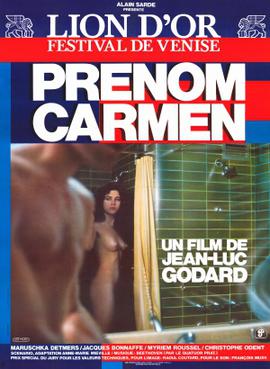

クラシックについていえば、ゴダールは『プレノン・カルメン(カルメンという名の女)』や

『フォーエヴァー・モーツァルト』のように、それらしきものを暗示させタイトルもある。

実際には、前者でビゼーは口笛で吹かれるくらいで、中心にあるのはベートーヴェンの弦楽四重奏。後者はもうすこし多いかもしれないが、それほど大々的にモーツァルトがでてくるとはいえない。

それでも、映画をみていれば、あ、シベリウスの「2番」だ! とか、ラヴェル「左手のためのピアノ協奏曲」だ! とか、ヒンデミット「無伴奏ヴィオラ・ソナタ」! とか、それはもう、どこに何がでてくるか、クイズ番組のように、おもしろい。しかも映像ともみごとにひびきあう。映像と音楽は無関係であるはずなのに、どうしてこんなふうにかさなってしまうのか。これがゴダール映画の魅力にほかならないのだが。

ほんとうは、ところどころ、映画のタイトルを引きながらクラシック音楽のこれが、と言ったほうが親切かもしれない、とはおもう。

たとえば、いずれも短篇だが、『男の子の名前はみんなパトリックっていうの』(1957)でのベートーヴェンとか、JLGみずからがターンテーブルにレコードをのせ《ボレロ》をかける『フレディ・ビュアシュへの手紙』(1982)とか、スポーツジムでリュリのオペラ《アルミード》のアリア、とかとか。だが、こうしたものはほぼ例外に属す。

ほかは、先にも記したように、シベリウスやラヴェルがでてきても、それはほぼ一か所のみ、ほとんど、映像/音楽と、みているものとの偶然の出会いのようなものだ。

その意味では、とくに80年代かあら90年代以降の作品にふれていただき、その映像と音楽にふれていただくべきなのでは、とおもう。おもしろいも好きも嫌いも、ふれなければわからない。わかる・わからないより、まず出会うこと。音楽とは、いや、音楽にかぎらないかもしれないが、出会いが、あなたを待っている。

関連する記事

-

読みもの動画で学ぼう!日本の歌のうたいかた#4 小3で習う《ふじ山》《茶つみ》《春の小川...

-

読みものブラームスを知るための25のキーワード〜その14:ピアノの腕前

-

インタビュー現代音楽界のレジェンド、I.アルディッティにきく 作曲家との50年を振り返るプロ...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest