クラシック音楽のかっこ良さをバッハ、さすらい人幻想曲、小犬のワルツで証明してみる

音楽評論家の鈴木淳史さんが、クラシック音楽との気ままなつきあいかたをご提案。今回は、クラシック音楽の世界であまり使われない「かっこいい」という言葉にフォーカスしてみます。かっこいいクラシック音楽があるとしたら、どのようなものなのでしょうか?

クラシックは「ださかっこいい」?

それなりに長く生きてはきたが、クラシック音楽の世界では、その音楽に対して「かっこいい」という言葉はあまり使われないのではないかということに、最近になって気づいた。

そればかりか、「名曲」とか「名演奏」と呼ばれているのは、どちらかといえば、あまりかっこいいとはいえないものばかりではないか。ベートーヴェンはねちっこいし、ショパンは湿っぽいし、フルトヴェングラーは神々しいまでにダサい。そうした音楽に、かっこいいと言ってしまうのは、やっぱり語弊が生じる。

いや、そうした音楽が「かっこ悪い」からこそ、「深いねえ」「心に染み入るねえ」「精神性があるねえ」などといった評価に繋がっているのかもしれない。または、そんなかっこ悪さが「ださかっこいい」という逆転の評価基準を作りだしているのかもしれない。深いねえ。

バッハの音楽は公明正大にかっこいい

とはいえ、かっこ悪い人生を送ってきたわたしのような人間にとってみれば、音楽ぐらいはかっこいいものを聴きたいねえ、人生の辛苦を忘れたいねえ、と思うのは取り立てて僭越とも思われぬ。では、そんなかっこいいクラシック音楽があるとすれば、どのようなものなのだろう?

揺らぎの幅の大きい言葉だとはいえ、たとえば、こういう音楽は公明正大にかっこいいと言っていいように思われる。

バッハ:チェンバロ協奏曲第1番より第1楽章 ジャン・ロンドー(チェンバロ)ほか

なんたってバッハだし。この人の書いた音楽がかっこ悪かったなんて1曲たりともない。ただ、かっこいいとはいえない演奏はあるものの、ロンドーによるチェンバロは、セクシーにして繊細、沸き立つようなリズムもかっこいい(後半のカデンツァに入るところなんて痺れます)。

ジャン・ロンドーといえば、昨年来日したときに、演奏会前に「ちょっくら走り込んでくるわー」と出かけたきり、なかなか戻ってこない。公演主催者が不安に駆られ始めた開演30分前に帰ってきて、ぱっと着替えてステージに出てきて《ゴルトベルク変奏曲》全曲をじっくり丹念に弾いた。こんなところからもかっこ良さがにじみ出る。

かっこ良さだけだったら、ヴィヴァルディだって負けてはいない、はず。

ヴィヴァルディ:フルート協奏曲ニ長調《ごしきひわ》より第1楽章 ジョヴァンニ・アントニーニ(リコーダー),イル・ジャルディーノ・アルモニコ

これを聴くと、小学生のときちゃんと縦笛を練習していなかった自分を悔やむ。こんなにかっこいい音楽があるんだって、先生はなにも教えてくれなかった。もし教えてもらってたら、俺たちもバンド組もうぜ、目指すはラ・プティット・バンドだ、などといったバロック少年が増えていただろう。かっこいいって大事だ。

《さすらい人幻想曲》をクールに弾くかっこ良さ

ただ、古典派、ロマン派に時代が進むと、次第に音楽のかっこよさが薄れてくる(といったことはどの音楽史の教科書にも書かれていません)。

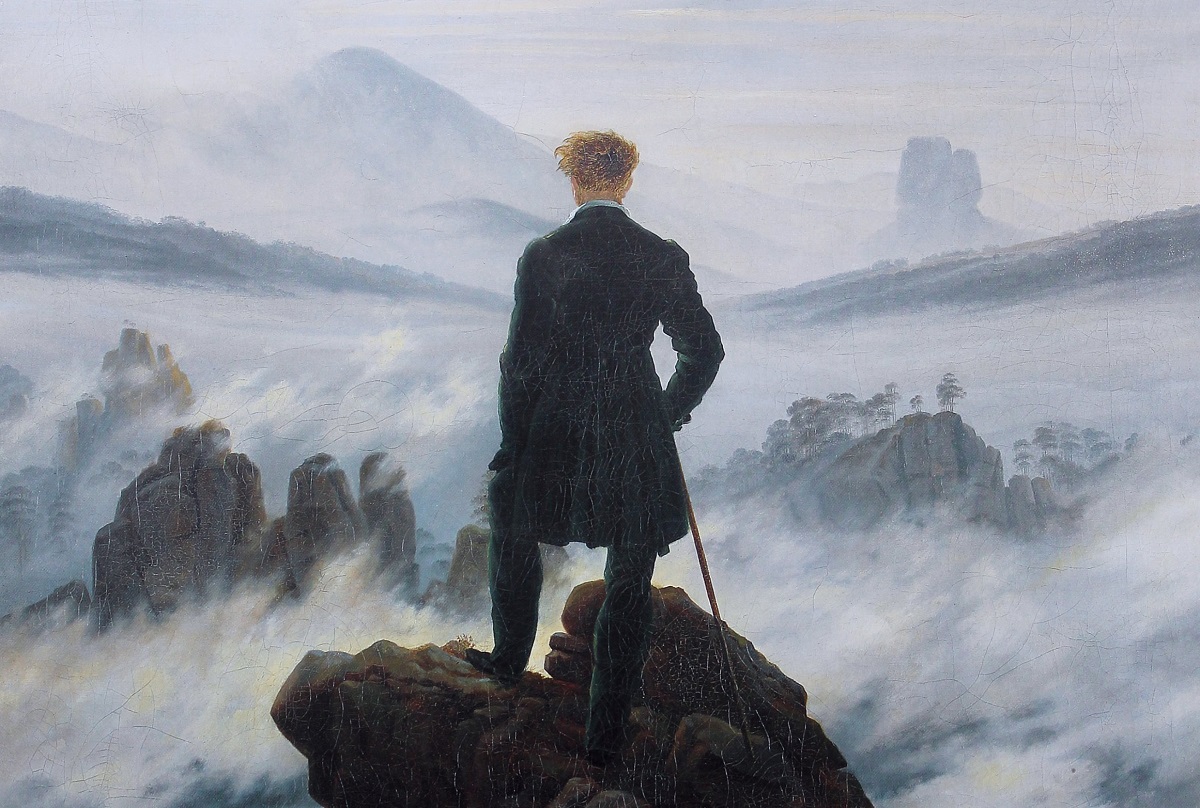

とはいえ、かっこいい演奏というのは存在する。たとえば、シューベルトの《さすらい人幻想曲》を、ミカエル・レヴィナス(有名な哲学者の息子だ)が弾くと、これがなかなかクールでかっこいいんである。

シューベルト:《さすらい人幻想曲》より第4楽章アレグロ ミカエル・レヴィナス(ピアノ)

《さすらい人幻想曲》ってタイトルからして絶望的にかっこよくないじゃん。しかも、この楽章はフーガで始まって妙に暑苦しかったりする。それをレヴィナスが弾くと、この武骨な旋律が爽やかに重ねられていく。

やはりクールであることはかっこいい。ドロドロしない、ベタベタもせぬ。昭和生まれの喩えでいえば、高倉健的、眠狂四郎的なかっこ良さといったらいいか。

「小犬のワルツ」を非情に弾くかっこ良さ

ショパン:ワルツ 変二長調 作品64-1 ヴラディーミル・フェルツマン(ピアノ)

「小犬のワルツ」という愛称で知られるショパンの名曲を、じつにさばさばとしたタッチで奏でる。「恋人の小犬が可愛らしくぐるぐる回っている」といったエピソードなんてすっかり忘れさせてしまうくらいの非人情さカッケー。

それにしても、レヴィナスやフェルツマンも、その演奏の背後から「バッハに帰れ!」という声が聞こえるような気がする。かっこ良くなりたきゃ、このスローガンを忘れるまじ。

かっこ良さも突き詰めると……

「小犬のワルツ」といえば、この曲を編曲して、あえて弾くのが難しい曲にしてしまう人もいる。大人しく原曲のまま弾きゃいいのに、あえて難しいことをやってけつかるのは、いわゆる「ええかっこしい」の部類に入るのかもしれないが、目の前でこんなん涼しげな顔で弾かれたら、やっぱりかっこいいのである。なんか悔しいけど。

モシュコフスキ編:小犬のワルツ フレドリク・ウレーン(ピアノ)

ソラブジ:小犬のワルツによるパスティッシュ フレドリク・ウレーン(ピアノ)

ソラブジ*作品の異様さが際立つが、同じ作曲家が10年後に手がけたアレンジになると、さらに音がぎっちぎちに詰め込まれ、かなり猟奇的なものに(ぜひ、腕の立つ方は、近所のストリートピアノで弾いてみてください)。

*カイホスルー・シャプルジ・ソラブジ(1892-1988)は、

ソラブジ:小犬のワルツによるきまぐれなパスティッシュ フレドリク・ウレーン(ピアノ)

こうなると、超熟して、マニエリスム化したかっこ良さというか。かっこ良さも極めれば、猟奇的になるというか。なにやら人生の辛苦もほとばしっているような。深いねえ。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest