ヤードバーズのライブの前に弟のミックが自作曲の演奏をジェフ・ベックの前で売り込み それが稀代のギタリストとの出会いだった

ラジオのように! 心に沁みる音楽、今聴くべき音楽を書き綴る。

Stereo×WebマガジンONTOMO連携企画として、ピーター・バラカンさんの「自分の好きな音楽をみんなにも聴かせたい!」という情熱溢れる連載をアーカイブ掲載します。

●アーティスト名、地名などは筆者の発音通りに表記しています。

●本記事は『Stereo』2023年3月号に掲載されたものです。

ロン ドン大学卒業後来日、日本の音楽系出版社やYMOのマネッジメントを経て音楽系のキャスターとなる。以後テレビやFMで活躍中。また多くの書籍の執筆や、音楽イヘ...

ロンドンのマーキー・クラブに私と弟がジェフを訪ねた

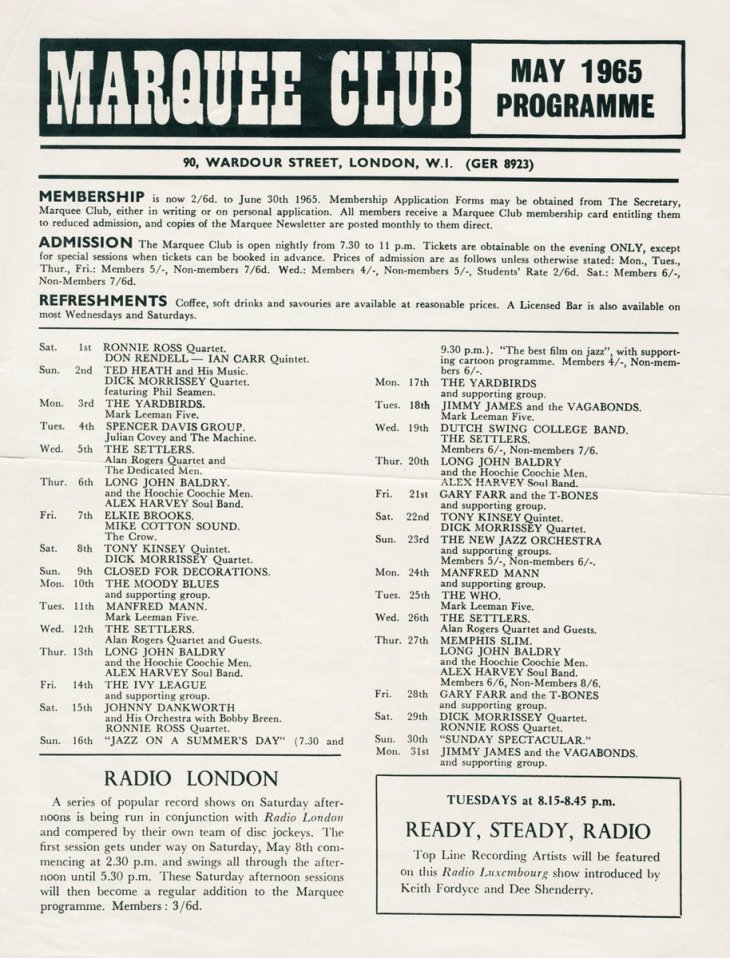

ジェフ・ベックの訃報を見たとき、真っ先にぼくの頭に浮かんだイメージは1965年のある日、会場前のロンドンのマーキー・クラブで、一人でぽつんと低いステージに腰掛けてギターを弾いていたジェフの姿です。

それは映像や写真ではなく、自分の目で見たものです。当時のぼくは14歳になるかならないか、11歳の弟のミックと2人でマーキーに出向いたのですが、それはミックが初めて作った曲をヤードバーズに売り込もうと決めたからでした。

11歳の子どもがそんなことを考えるのは今振り返っても驚きますが、そんな彼はまずファン・クラブに電話をかけて、曲を聴いて欲しいと言ったらテープを送ってくれと言われました。録音する機材を持っていなかったので一度オフィスに来てくれと誘われ、電話番号を残したらしばらくしてヤードバーズのマネジャーだったジョルジオ・ゴメルスキから連絡がきて、マーキー・クラブでの出演があるから始まる前にきて曲を聴かせてくれというのです。嘘のような本当の話です。

それまでのことは先日弟に確認するまでぼくの記憶になかったのですが、その次の展開はよく覚えています。

ミックはまだ小学生なので、夜に一人でロンドンの繁華街にでることはまず許されません。兄のぼくだってまだ一度もクラブに入ったことはなかったのですが、彼を連れて行くことになりました。会場は7時半、ヤードバーズはすでにかなり人気のあるバンドだったのでファンがクラブの外に並んでいました。列を無視して入ってゆく子ども2人のことを不思議に思ったに違いないです。

入ったら中が薄暗く、目の前に憧れのジェフ・ベックがいるので一瞬舞い上がったのを覚えています。ステージの裏にある狭くて汚い楽屋に僕たちが通され、そこでくつろいでいるメンバーとマネジャーの前でミックは家から持ってきた安いアク―スティック・ギターで堂々と自分で作った曲を弾いて歌いました。終わったらゴメルスキ氏はちゃんとデモ録音をした方がいいと言って、彼のアパートを訪れる約束をして、そのままライヴが始まる前に家に帰りました。

具体性のない話だったのでミックはその後数回しつこくプッシュしたと言うのです。しばらく経ってから、ある土曜日の朝に彼の家に近い地下鉄の駅の側にある公衆電話から電話をかけると、テープ・レコーダーが故障していて、今日はNGだと言われてがっくり。しょんぼりして家に帰りましたが、それから数カ月経ったところ、ある日突然また連絡があって、ミックがヤードバーズのコンサートに招待されました。中華料理の食事にまで誘われた彼はおまけにジェフ・ベックが当時使っていたフェンダーのエスクワイアを少し弾かせてもらって、いうまでもなく有頂天でした。何の恩もない11歳の子どもをバンドもマネジャーもこのように親切にするのは昔も今も滅多にない話だと思います。

ジェフ・ベック在籍時代のヤードバーズのアルバム『ハヴィング・ア・レイヴ・アップ』

2013年のコンサートでジェフに再会したミック

その後ミックはずっとギターを弾き、曲も作り続けました。高校を卒業する直前に自分がプロのミュージシャンになると決心し、父親の反対を押し切って卒業しないままバンド活動を始めたのです。70年代半ばからアメリカに移住して、今はシェイン・フォンテインという芸名でもっぱらギター弾きとして、現在は主にグレアム・ナッシュとの活動をしています。

数年の間、毎年特定のミュージシャンを讃える「ケネディ・センター・オナーズ」というイヴェントでバック・バンドでギターを弾いていたのですが、2013年彼がビリー・ジョエルのトリビュートのメンバーとして参加している際、サンタナに対する別のトリビュートとしてジェフ・ベックが来ていたそうです。ミックは昔のお礼をするとジェフは「ずいぶん間を置いたもんだな」と冗談で返した、と。

あまり聴くことのなかったジェフだが「Blow By Blow」は聴いて驚いた

1965年当時のジェフ・ベックはまだ21歳でした。ぼくらにしてみればもちろん立派な大人でしたが、今考えると若者だったわけです。個人的にぼくはそれほどヤードバーズのファンではなかったのですが、印象に残っている曲はほとんどジェフ・ベックがいた約1年半の間に出た曲です。その時点で、すでに誰とも違うギターのサウンドを持っていることは明らかでした。

1966年の終わりごろからブルーズにのめり込んでいったぼくとして、ロッド・ステュアートをヴォーカルで迎えたジェフ・ベック・グループはややハードすぎてあまり聴いていませんでした。そのままときたまラジオで耳にする程度でしたが、日本に来た翌年の1975年に発表された「Blow By Blow」を聴いて(世界中の音楽ファンと同様に)吹っ飛びました。まだ「フュージョン」というジャンルが確立されていなかった当時、ジャズ・ロックを代表する記念碑的なアルバムでした。

それまで残念ながら認識していなかったキーボードのマックス・ミドルトン、そして「Blow By Blow」で初めて知ったベイスのフィル・チェンとドラムズのリチャード・ベイリーがジェフと一緒に創造したサウンドは、オーケストレイションも施したプロデューサーのジョージ・マーティンの素晴らしい貢献もあって、前にも後にもない音の世界でした。

突出した演奏を敢えて一つ選ぶとしたら「Cause We`ve Ended As Lovers」になりますが、最初から最後まで脱帽しっぱなしの作品です。

ジェフの死亡で一つの時代が終わりました。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest