ロシアの文豪が書いた愛をフランスの作曲家ショーソンが《詩曲》に――苦悶する愛をヴァイオリンで体験する

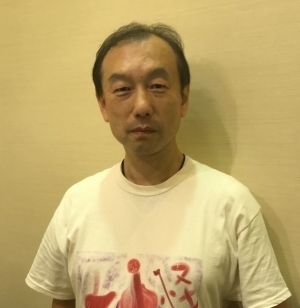

アマチュアながら熟達した腕をもつと評判の「日曜ヴァイオリニスト」兼、多摩美術大学教授でありながら愛にあふれたキャッチーな絵を描く「ラクガキスト」の小川敦生さんによる連載スタート!

こう弾きたいと思いを馳せるからこそ想像する音楽の深い世界……それを端的に(?)ラクガキにしていただいていますので、最後までどうぞお目通しください!

初回はフランスの作曲家ショーソンのポエムについて。

1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...

ヴァイオリン愛好家に愛されるショーソン《詩曲》

フランスの作曲家エルネスト・ショーソン(1855〜99年)の《詩曲》を、こよなく愛している。

作曲家が不慮の自転車事故で亡くなる3年前に独奏ヴァイオリンと管弦楽のために書かれた作品だ。演奏時間は17〜18分。日曜ヴァイオリニストを自称する筆者の仲間内でもそうなのだが、プロ・アマのヴァイオリン奏者や愛好者の間では、しばしばこの曲のことを「ポエム」とフランス語名で呼ぶ。この曲を愛する者たちがそれだけ深く親しんでいることの証しだろう。

《詩曲》は愛の曲だ。実は以前はそんなことを考えずに、ただ鑑賞していた。深層を覗いたきっかけは、昨年、ある発表会で自分で弾いてみようと思い立ったことだった。調べてみると、ロシアの文豪ツルゲーネフの『勝ち誇る愛の歌』という短編小説に想を得た作品であることが解った。何々、愛だって? 音楽の演奏にはつくづく愛が必要だと思っている筆者にとっては、聞き捨てならない。それどころか、ぜひ曲の中を流れる愛を満身で感じ取りながら演奏に臨みたい! と思った。

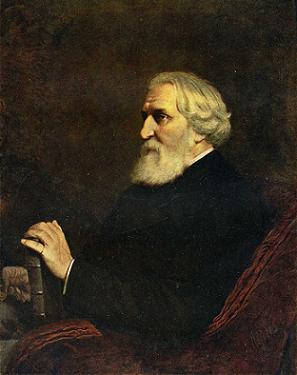

ロシアの文豪ツルゲーネフが描いた音楽男と絵画男

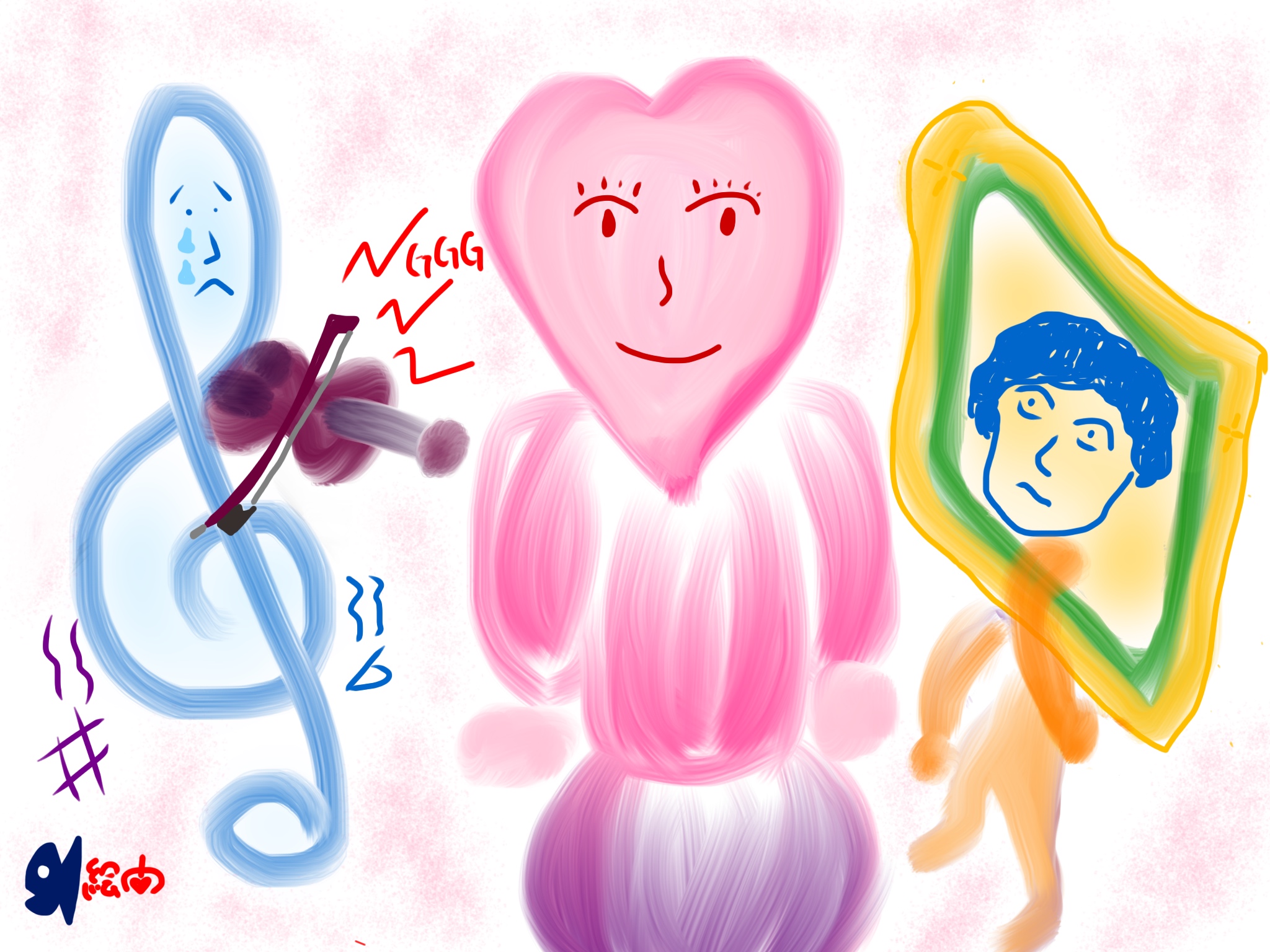

早速ツルゲーネフの『勝ち誇る愛の歌』(西周成訳)を読んでみた。驚いたのが、絵を描くのを得意とする男と音楽の演奏を得意とする男が1人の女性を奪い合うという物語の内容である。

筆者は現在、美術大学で教鞭を執っている。日曜ヴァイオリニストとして休日に身を浸している“音楽”と、学生たちを相手に日々講義等の材料にしている”美術”の間でそんなバトルが起こりうるとは! 音楽と美術が戦う設定自体に理不尽さを感じつつも、勝敗が気になって仕方がなく、小説を読み進めた。

物語では早々に絵画男が勝利を収めてくだんの女性と結婚し、音楽男は東洋への旅に出る。数年後に戻ってきて、音楽男は東洋で作ったという曲を彼女の前でヴァイオリンで演奏、そしてさらなる展開を見せる。実際に読んでみようという方もいるだろうから、ここでは、割とアヴァンギャルドな結末になるとだけお伝えしておこう。

ショーソンは、音楽男が彼女の前で弾いた曲を念頭において《詩曲》を書いたのではないだろうか。確かに、それまでの西洋音楽とは雰囲気を異にしたエキゾチックなフレーズや和音の展開がある。聴いて、そして弾いてみて切なさや愛のエネルギーを感じるのもそうした部分なのである。

ショーソンと同時代を生きたフランスのクリエイターたち

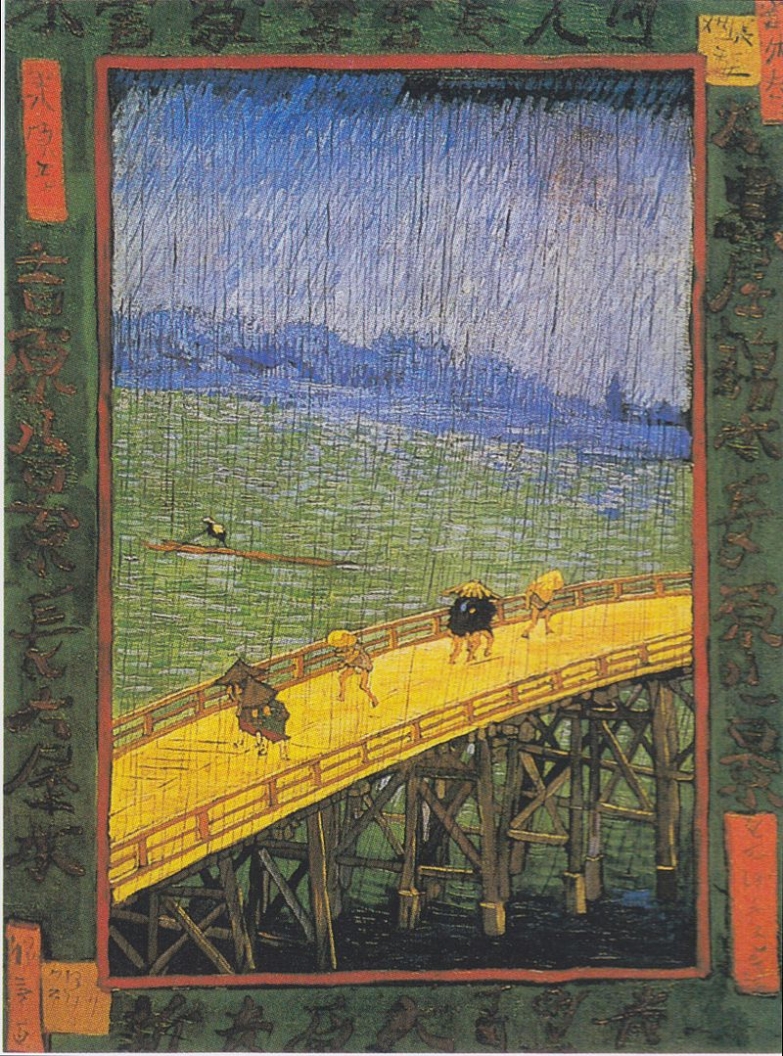

ショーソンが活躍した19世紀後半のフランスは、日本から大量の浮世絵が流入したり万国博覧会が開かれたりと西洋から見た異文化にあふれ、多くのクリエイターが刺激を受けた時期だった。

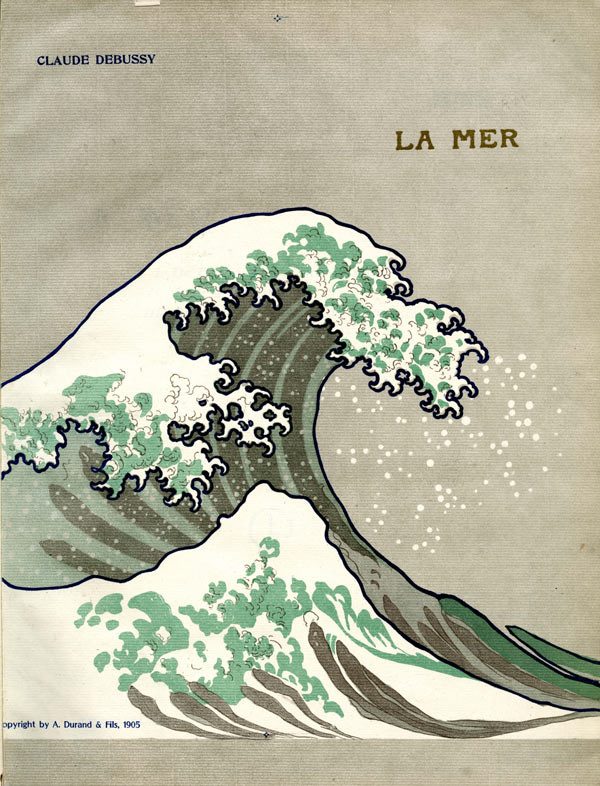

ゴッホは日本の浮世絵の色に憧れて1888年に南仏のアルルに移住し、時代がやや下るが、ドビュッシーは葛飾北斎の浮世絵《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》に想を得て20世紀初頭に管弦楽曲《海》を作曲した。

加えてショーソンは、子どものころから自らデッサンの勉強をするほど美術が好きで、ルノワール、ドガ、ドニら多くの画家との交遊があり、たくさんの絵画コレクションを持っていたという。《詩曲》の由来に絵画男と音楽男の戦いの物語があったのもむべなるかな。ツルゲーネフの小説をショーソンが読んだのは、必然だったとさえ思えてしまう。

今のところはショーソンが東洋の文物に直接触れていたという情報は見つかっていないが、交流のあったドビュッシーやドガが浮世絵などの東洋美術に深く親しんでいたことなどを考えれば、実際にそれらを目にする機会も多くあっただろう。《詩曲》は欧州のロマン派音楽をベースとしながらも、異文化を体で感じながら描いた、もとい、作曲した、新世界を表す音楽だったのではないか。

ポエムを弾いてみた

さて、実際に弾いて「愛」を疑似体験してみる。目の前にいる架空の異性への告白をこの曲の演奏で! というわけだ。

特に前半で長く続く無伴奏の部分は、独白である。さまざまに悩みながら身悶えするほどの切ない思いがあふれ出し、告白された者の魂を揺さぶる(はずだ)。「壮絶」という激しい形容をしたくなるほどの盛り上がりを見せたあと、驚くほど静かに終わるのもこの曲の特徴である。

えっ? もう愛をあきらめたのか。

しかし、全編の大部分が短調なのに、最後は長調の穏やかな和音で終わる。ここにこそ、ショーソンの本当の思いが込められているのではないだろうか。

いかんせん、演奏者にとってこの曲は、難曲の極みにある。あゝもう少し腕があればもっとうまく「告白」できるのに! あるいは、本当に目の前に告白すべき相手がいたら、もっとうまく弾けるのかもしれない。

日曜ヴァイオリニスト兼ラクガキストとして活動している筆者が小説の一場面を絵にした結果、「詩曲」の表す耽美的な境地とは対極の世界が出現してしまいましたが、ご了承ください。

関連する記事

-

インタビューロビー・ラカトシュ~ロマ音楽とクラシックをベースにいかなる音楽も飲み込むスーパー...

-

イベント東京都交響楽団で5弦コントラバスが当たるキャンペーンを開催!

-

イベント小菅優が「いずみ室内楽シリーズ」を始動! 祈りをテーマにメシアンの四重奏ほかを演...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest