曖昧なジェンダーを揺れ動く者の哀しみと魅惑を描く音楽とダンスのコラボレーション『不確かなロマンス—もう一人のオーランドー』

音楽と舞踊とが緊密に結びついたときの輝き、それは別次元のものである。この12月に上演される『不確かなロマンス—もう一人のオーランドー』は、今フランスで注目されている舞踊家フランソワ・シェニョーと美術家・音楽家のニノ・レネによる舞台というだけでなく、バロック音楽やタンゴ、民族音楽といった多ジャンルにわたる4人の強力なミュージシャンの参加にも大きな特徴がある。スペイン音楽の400年の歴史を巡りつつ描かれる、ジェンダーを越境する者の妖艶で、美しい物語——それはいったいどのような舞台なのだろうか?

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

一人のダンサーが2つの性の声で歌う?

バロック絵画のなかから抜け出してきたかのような、不思議な形の帽子を目深にかぶった謎の騎士が、優雅な身のこなしで踊りながら、カウンターテナー(男性が裏声で歌うアルト)で「少女戦士のロマンセ」を歌い始めたとき、「一体何が起きているんだ?」と強烈な戸惑いを覚えた。

踊りながら歌っているのか?

この技巧的な踊りで、この美しい高い声で?

ときに激しく体を動かしながら歌うから、呼吸がどうしても乱れる。

ハアハアいう呼気の乱れが、会場にこだまする。

それでも舞踊と歌に一人で挑む。なんと強靭に鍛えられた肉体と精神。

「歌うダンサー」というあり方が、ここまで高次元で達成できている例を初めて目撃した。

今度は、太い低音のバリトンだ。さっきまで悲しげで、あやういカウンターテナーで歌っていたのに、同じ歌手が、一瞬にして裏声から地声に切り替わり、また裏声に戻るのだ。

何度も何度も、女になったり男になったり――。

もう、めまいがしてくる。でもこれは病みつきになりそうだ。

バロックからピアソラまで——名手たちが演出家と創り出す横断的な音楽世界

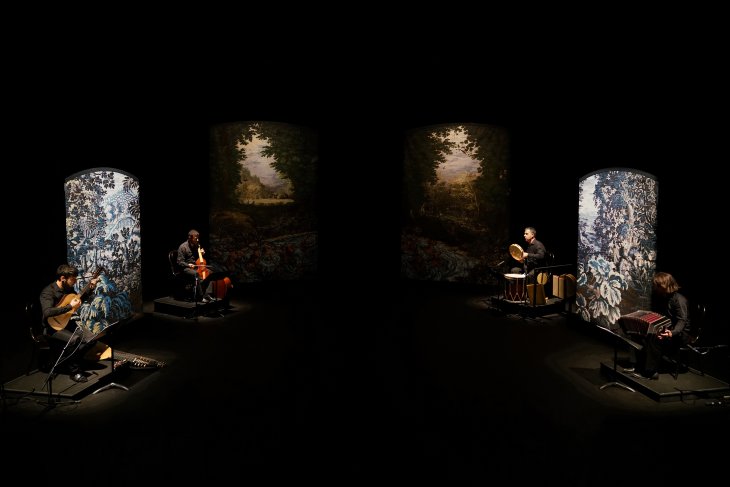

背後に控える4人の演奏家たちも錚々たる顔ぶれだ。古楽・民族音楽・タンゴ・現代音楽といった領域にわたる、第一人者たちがそろっている。

©︎Nino Laisné

©︎Nino Laisné

©︎Julián J.Rus

©︎Ellen Schmauss

その選曲・構成も横断的かつ刺激的なもの。

たとえば、幕開けの前奏曲として、アストル・ピアソラ(1921-92)の「AA印の悲しみ」の古楽風アレンジから始まる。この曲はパッサカリア形式の舞曲としても解釈できるので、そのバロック的な暗い色彩感は、一聴するとピアソラとはわからないくらい自然である。

アストル・ピアソラ「AA印の悲しみ」原曲

後半に出てくる「Vertigo(めまい)」はフランス・バロックの作曲家パンクラス・ロワイエ(1705-55)の代表作で、クラヴサン(チェンバロのフランス語)のために書かれた原曲(ジャン・ロンドーの激しい演奏によって2016年に大きな注目を集めた)を、バンドネオン中心の楽曲へとアレンジしている。これでフラメンコを踊るという発想の、なんと大胆なことだろう!

ロワイエ:「めまい」原曲(クラヴサン演奏:ジャン・ロンドー)

これらの編曲は、フランソワ・シェニョーのコラボレーターのニノ・レネが手掛けている。

舞踊と音楽の関係について、2人はこう語っている。

「以前オペラ歌手とコラボレーションした際、身体的で本能的、有機的な彼らの表現に嫉妬を感じました。以来、歌に強い関心を持ち続けていますが、習った経験はわずかです。ほぼ独学で、この作品では共演のミュージシャンに音の装飾技法やフレージングを教わりました」(シェニョー)

「音楽とダンスのヒエラルキーを破壊することも、私たちの目標でした。一方が他方に従属するのではなく、各アーティストがソリストであるコレクティヴ(集団)を夢想したのです。この考え方は、動きが歌を生み、歌が動きを生むフランソワの探求にも通じますね」(レネ)

「埼玉アーツシアター通信89号 岡見さえ氏のインタヴュー」より

フランソワ・シェニョー(左)

振付家。フランス・レンヌ生まれ。6歳からダンスをはじめ、2003年パリ国立高等音楽・舞踊学校卒業。2005年以来、セシリア・ベンゴレアと共にカンパニーVlovajob Pruを結成し、『TWERK』『DUB LOVE』などを世界各国で発表し、高い評価を得ている。彼らは、リヨン・オペラ座バレエ、ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団など欧州の重要なダンスカンパニーに作品を提供している。

ニノ・レネ(上)

造形作家・映像作家・音楽家。ボルドー国立高等美術学校で映像と写真を専攻。平行して南米の伝統曲を中心としたギターの演奏を学ぶ。映像や音楽など異なるメディアを横断しながら、歴史的および社会学的要素、伝統、キャバレー、オペラなどを通じて展開する作品を創作。2018年にはパリの美術館グラン・パレの委嘱でマスネのオペラ『ウェルテル』に着想を得た短編映像『Mourn, O Nature!』をシェニョーとのコラボレーションで発表している。

スペイン音楽とジェンダー問題をめぐる3つのものがたり

今回の『不確かなロマンス—もう一人のオーランドー』は、スペイン音楽400年の歴史を、時空と海を越えて巡りながら、両性的なアイデンティティをもつ人物についての伝説や物語を追うものだ。

オーランドーとは、ヴァージニア・ウルフ(1882-1941)の小説に描かれた主人公。世紀を越えた異なる環境と時代にあらわれ、男性から女性へと転生する。

実験的な作風で知られる、20世期モダニズム文学の代表的な小説家、評論家。

それと同じように、この舞台では主人公は3度にわたって変身する。それは物語の三部構成ともなっている。

第1部: 少女戦士。セビリアの大尉の娘が、使命感により男に変装して軍に加わる。世界各地の神話に、こうした原型は存在する。舞踊は、民族舞踊のホタ、ボレロ、フラメンコの形式。

第2部: 両性具有のサン・ミゲル(聖ミカエル)。17世紀に起源をもつ竹馬の踊り。スカートを穿きながら尖ったつま先で旋回する。ホセ・デ・ネブラ(1702-1768)によるバロック・サルスエラ(スペイン特有のオペラ)の一節が歌われる。

第3部: アンダルシアのジプシー タララ。現代のフラメンコにもっとも近いが、「エスパニョラード」(スペイン趣味)として、フランス人たちが受容した異国情緒でもある。

ここでは、スペイン文化の流れの中で、性を超越したアンドロジニー(両性具有)のキャラクターを主人公としながら、女であること、男であること、そのジェンダー(生物学的ではなく、社会的・文化的な性のあり方)の問題が、歴史研究の裏付けとともに、詩的な方法によって掘り下げられている。そして、物語の中で、過去も現在も、音楽も舞踊も、すべてが混ざり合っている。

背景に置かれた4つのタペストリーは、フランドル様式の影響を受けたスペインの美術館のいくつかの収蔵品に、17世紀と18世紀の美学に基づいた要素を組み合わせた混合物。上演の最中に、歌の内容に応じて動きを見せる。こうした美術との連携も興味深い。

20世紀スペインの詩人・劇作家ガルシア・ロルカ(1898-1936)の詩句も、この作品では大きな役割を果たしている。

第2部で、サン・ミゲルが先の尖った竹馬を足先にはめて、つま先を床に突き刺すような旋回ダンスを踊るときに、サン・ミゲルが一瞬、スカートの前をたくし上げる。そこで、こんなロルカの詩句が歌われる——。

「前掛けの下は 焼けつくような地獄 手を入れてもいいかい 私は聖人だからやけどをすることはない」

「どのように君を 愛せばいいのだ 君は男を求め 私は女を求めているというのに」

詩作・劇作だけでなく、音楽や絵画にも優れた。同性愛的傾向を含むリベラルな作品で人気を集めたが、スペイン内戦中ファランヘ党に目をつけられ銃殺。作品は、フランコ政権によって死後も長らく発禁となった。

禁断のエロスとでも言おうか。とにかく、ドキリとさせられる瞬間の連続なのだ。

今回の舞台、首都圏では彩の国さいたま芸術劇場のみの公演で、地方ではロームシアター京都ほか北九州での公演が予定されている。ヨーロッパの最先端のアートに関心のある向きは、ぜひとも足を運んでおきたい。

関連する記事

-

インタビューラヴェルの数奇な人生と音楽の魅力を追体験する、舞台『ラヴェル最期の日々』

-

イベントノエ・スーリエ『The Waves』パーカッションの生演奏と内面的なダンスの世界

-

イベント声・言葉と身体のマッチングの妙で描くパイト流ゴーゴリの世界

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest