パスピエ:元は田舎の集団舞踊! 足の動きが特徴的なアップテンポの踊り

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第101回は「パスピエ」。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

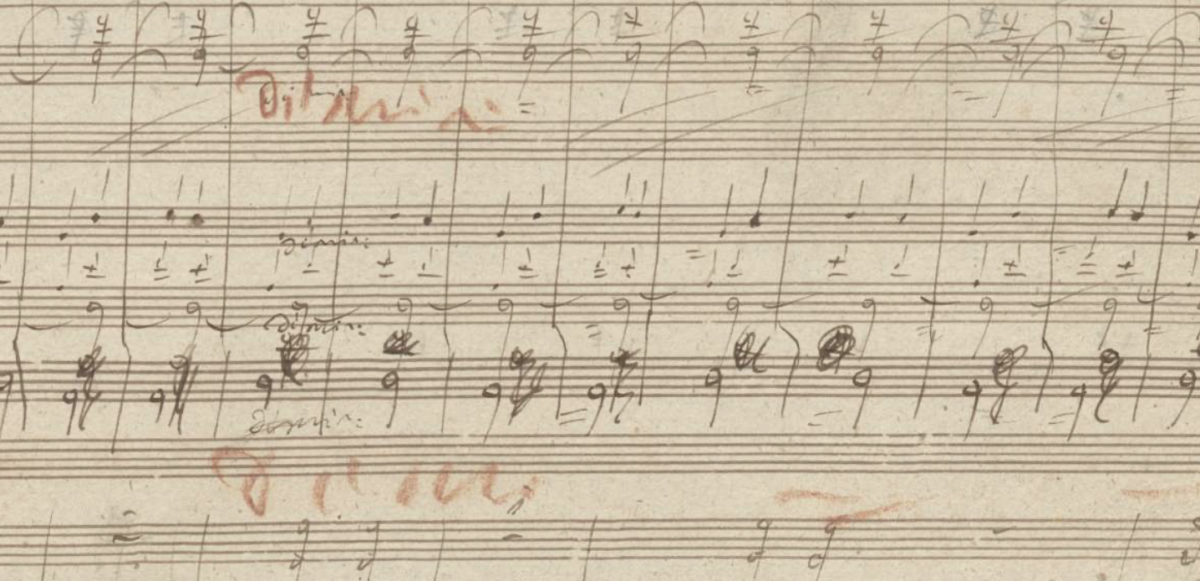

バロック音楽などでたまに登場する踊り、パスピエ。そこまで有名ではありませんが、パスピエが生まれたフランスでは、重要な踊りのひとつとされていました。どんな踊り、音楽なのでしょうか?

パスピエに関するもっとも早い記述は、1548年まで遡ります。フランスの法学者ノエル・デュ・フェイユ(Noël du Fail、1520〜1591)が、ブルターニュでの生活や様子を書いた『エウトラペルの戯言』(Balivernieries d’Eutrapel)の中に、「パスピエ(passepié)」という言葉が登場します。これが、パスピエに関する最初の記録とされています。

続けて、フランスの司祭トワノ・アルボ(1520〜1595)が1589年に記した、『オルケゾグラフィ』(Orchesographie)でもパスピエが言及されており、陽気ながらも少々田舎じみた踊り(ブランル)のように説明されています。

その踊りの様子について、ミヒャエル・プレトリウス(1571〜1621)が、もう少しだけ詳しく説明しています。彼は、パスピエは2拍子または4拍子の踊りで、踊りの特徴として、「片方の足を、もう片方の足の上に交差させなければならない」と書いています。残念ながら、プレトリウスはダンスのステップについての詳細を残しているわけではありませんし、この説明だといまいち想像できないかもしれませんが、とにかく足の動きが印象的だったのでしょう!

プレトリウス:《テルプシコーレ》〜ブルターニュのパスピエ(Les Passepiedz de Bretaigne)

ここで、パスピエの意味を紹介します。パスピエの発祥はフランスなので原語はフランス語で、Passepiedと書きます。これはpasseとpiedに分けることができます。

まずpasseは、通る、運ぶを意味する動詞passerから来ている言葉で、piedは足という意味。それがくっつくことで、通る足のような意味の言葉になります。これは、パスピエの踊りの特徴を言い表していると言えます。

そしてこのパスピエは、宮廷でも踊られるようになりましたが、音楽も踊りも少し変化が加えられました。先述の通り、パスピエはフランスの中でもかなり田舎のブルターニュ発祥で、その踊りもあまり洗練されたものではありませんでした。

そこで、4拍子から3拍子に、そしてステップも同じ3拍子系の踊りであるメヌエットのように、リモデルされました。

「え、これだと元と全然違う踊りじゃない?」という、みなさまの心の声が聞こえます……。

そうなのですが、元は速いテンポの踊りだったパスピエは、3拍子でメヌエットのような踊りに改変されたとしても、テンポ自体は遅くならなかったようです。

ですので、ほとんどのメヌエットは4分の3拍子で書かれるのに対して、パスピエは8分の3拍子か、8分の6拍子で書かれます。

ちなみに、パスピエの中でも有名な曲である、ドビュッシー《ベルガマスク組曲》のパスピエは4分の4拍子で書かれていますが、これはルネサンス期〜初期バロックの様式をもとにしたパスピエであるということがわかります!

パスピエは、宮廷では「速いメヌエット」として、男女ペアの組み合わせで、晩餐会や、舞踏会で踊られていました。メヌエットのステップは、ゆっくり踊ってもかなり難しいのですが、速いパスピエで踊ろうとするとなおさら簡単には踊れず、足をバタバタさせて楽しんでいたそう。そしてその様子は決して品のあるものではなかったそうです!

パスピエを聴いてみよう

1. ラモー:組曲《プラテー》〜パスピエ I & II

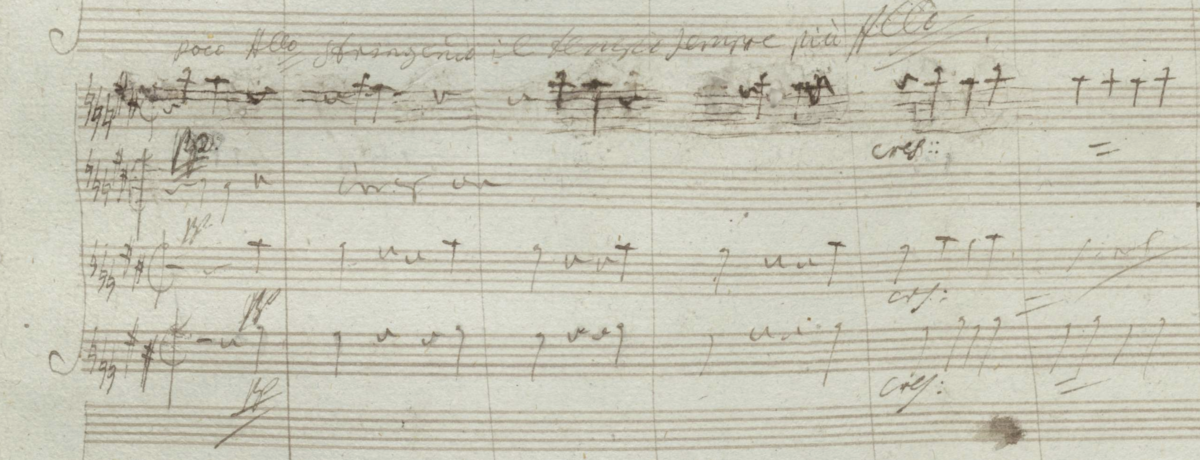

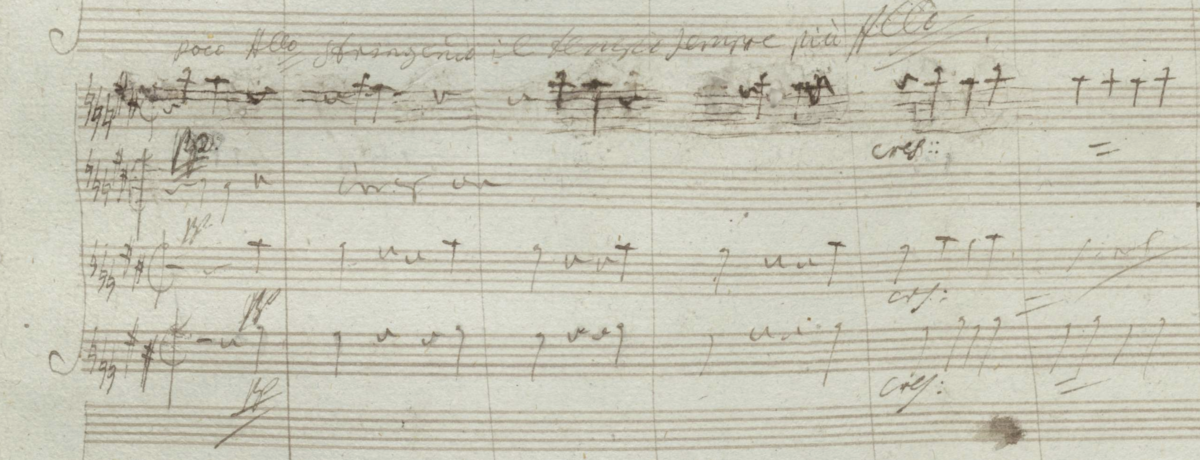

2. テレマン:歌劇《ゲルマニクス》〜第1幕よりパスピエ

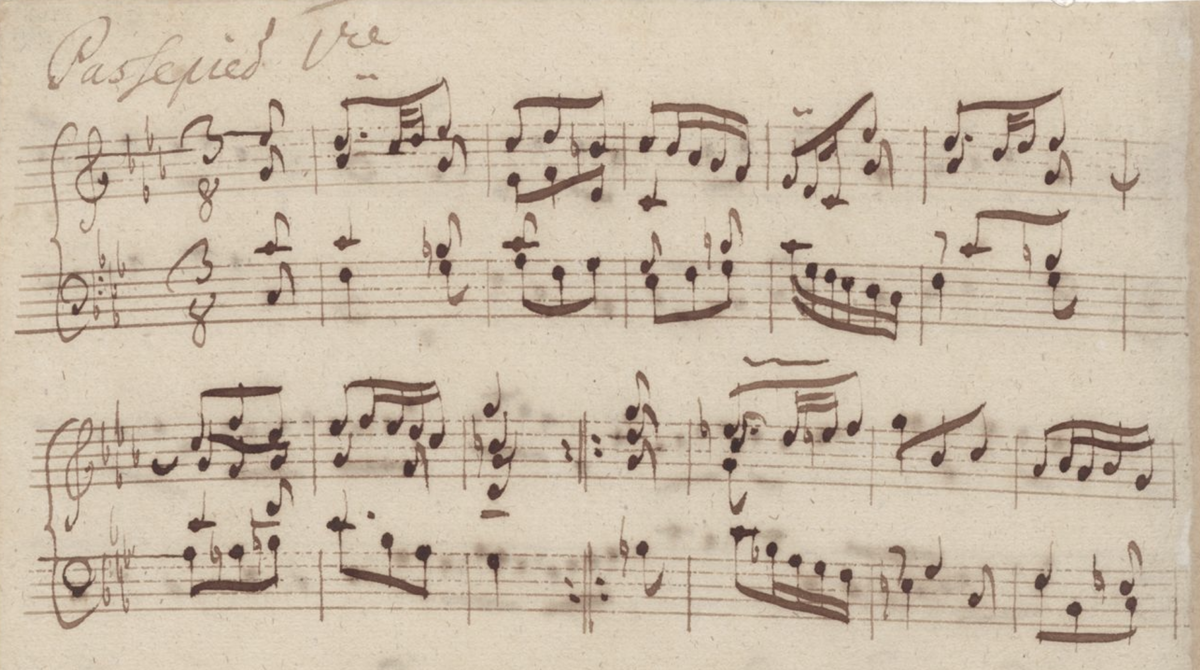

3. バッハ:フランス風序曲 BWV 831〜パスピエ I

4. ドリーブ:《歓楽の王(Le roi s’amuse)》〜パスピエ

5. ドビュッシー:ベルガマスク組曲〜パスピエ

6. トムリンソン:パスピエ

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest