読みもの

2020.09.21

林田直樹のミニ音楽雑記帳 No.29

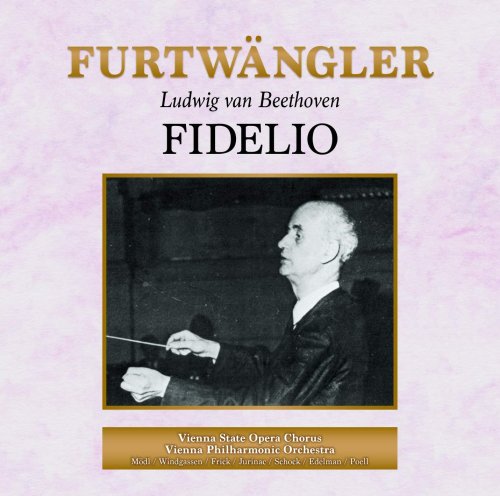

フルトヴェングラーの伝説のライブが蘇る! 1953年の《フィデリオ》

林田直樹 音楽之友社社外メディアコーディネーター/音楽ジャーナリスト・評論家

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

長らく待たれていた幻の名盤が、35年ぶりに最新デジタル・リマスタリングによって復活した。20世紀ドイツ最大の指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1886-1954)が、ウィーン国立歌劇場の公演を指揮したオペラ《フィデリオ》のライヴだ(1953年10月12日)。

続きを読む

会場はあの国立歌劇場ではない。ピットに入っているのはいつものウィーン・フィルだが、第2次世界大戦で破壊されて修復中だった時期なので、アン・デア・ウィーン劇場での公演となっている。

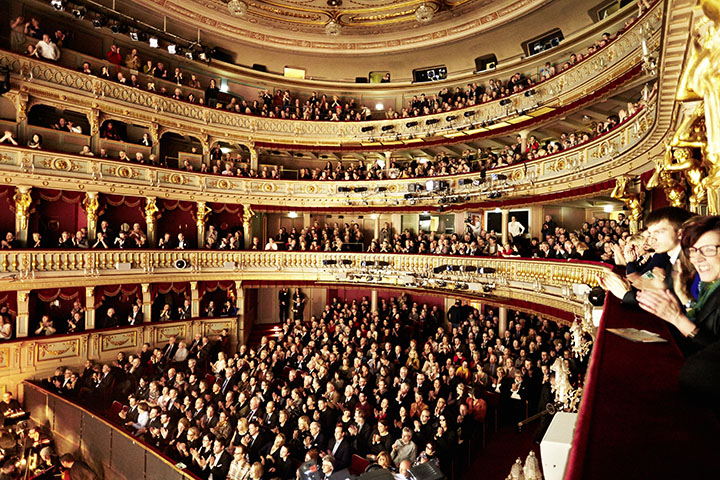

アン・デア・ウィーン劇場。1801年に開館。モーツァルトのオペラ《魔笛》の台本を書き、自らパパゲーノ役で出演したエマヌエル・シカネーダーが初代の芸術監督をつとめ、ベートーヴェン《フィデリオ》もここで初演された。

これがこの録音では逆に幸いしている。

客席数は約1000席で、馬蹄形の伝統的な劇場。

録音から伝わってくるのは、この狭いくらいに親密な空間で、生き生きと演じ、表情豊かに歌う歌手たちの様子、オーケストラや合唱の響きの濃密さである。

特に印象的なのが、第2幕のフィナーレの前に挿入される序曲「レオノーレ」第3番の白熱した演奏と、その後の嵐のような拍手、歓声、そして足を踏み鳴らす興奮ぶり。劇場全体が揺れている。

フルトヴェングラーはこう語っている。

音楽とは何より共有体験でなければならない。公衆のない音楽とは、存在不能でしょう。音楽は、聴衆と芸術家との間にある流動体です。音楽は、建築物でも、抽象的発展でもなく、生きた人間のあいだに浮動する流動体です。そして、この運動により意味をもつのです

——『フルトヴェングラー』吉田秀和著 河出文庫 160ページ

ライヴであることの本質を伝える、こうした歴史的録音はいまもなお新鮮であり、音楽と聴衆との関係について、改めて考えさせてくれる。

林田直樹のミニ音楽雑記帳

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest

インタビュー

2025.07.05

ゴルトベルク変奏曲は「人生のレジュメ」~ピアニスト、エル=バシャが満を持して挑む

インタビュー

2025.07.05

指揮者・山田和樹、ベルリン・フィルとの共演を振り返る「生命力のキャッチボール」

連載

2025.07.03

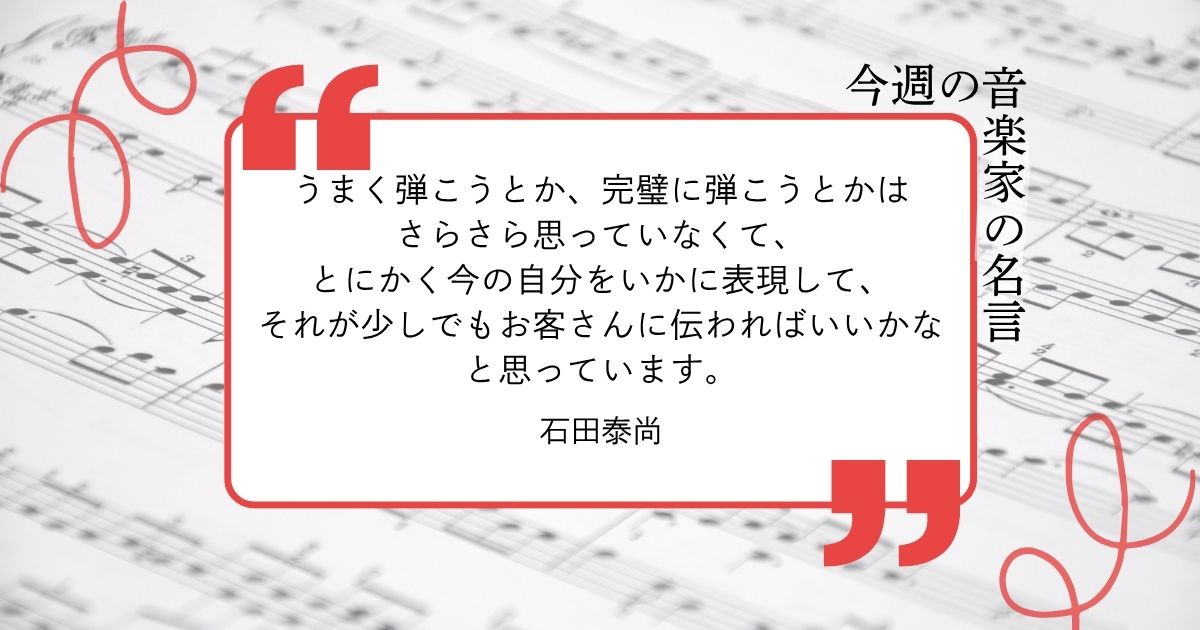

今週の音楽家の名言【ヴァイオリニスト・石田泰尚】

連載

2025.07.03

【音楽が「起る」生活】ノット&スイス・ロマンド管、《イオランタ/くるみ割り人形》

イベント

2025.07.02

白石美雪『音楽評論の一五〇年 福地桜痴から吉田秀和まで』が音楽本大賞個人賞受賞!

イベント

2025.07.02

KOBE国際音楽祭2025~神戸国際フルートコンクールを軸に神戸の街を音楽が彩る

読みもの

2025.07.01

2025年7月の運勢&ラッキーミュージック☆青石ひかりのマンスリー星座占い

インタビュー

2025.06.30

新日本フィルハーモニー交響楽団コントラバス奏者・藤井将矢さん「一音でオーケストラ...